El 3 de Noviembre de 1899, don Eduardo de la Pedraja notifica a la Real Academia de la Historia de Madrid una serie de hallazgos romanos de la Península de la Magdalena. Todos los materiales salvo uno procedían o bien de Santander o su entorno más próximo. El restante, un hacha de talón con una anilla, nada tiene que ver con la actual capital de Cantabria…y nadie ha hecho hincapié en ello. Ni siquiera han observado la más que dudosa similitud con otra hacha, el de Novales, del que no hay una descripción tan fehaciente de su hallazgo.

En 1916 doña Fermina Iglesias, natural del pueblo de Requejo en Campoo, vende al Museo Arqueológico Nacional un hacha de talón con una anilla por el precio de 15 pesetas. Los pocos datos que lo acompañan hacen referencia a que el hallazgo se produjo, de un modo aislado, en una mina de magnesita de esa localidad. Pero en Requejo nunca hubo una mina de magnesita, y nadie ha hecho hincapié en ello.;

Con estos dos párrafos anteriores se abren una serie de incógnitas que nos dan a entender en muchas ocasiones que las fuentes documentales de principios del siglo XX, lejos de ser estudiadas en detalle, se dieron por supuesto (luego lo entenderéis mejor). Y no solo en estos dos casos, sino en muchos de los aspectos fundamentales de la prehistoria e historia en el norte peninsular. Existen excepciones, que lejos de tener el reconocimiento que merecen de absolutamente todo el colectivo científico, han despertado envidias y descrédito por cuestionar muchos de las formulaciones establecidas. Por ejemplo, gracias a grupos como el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica (CAEAP) hubo una revisión exhaustiva de todas las cuevas (con arte rupestre y sin él), además de encontrar centenares de nuevos yacimientos que cambiaron el conocimiento de la prehistoria en Cantabria más allá de las cuevas "con pinturas" (no he visto aún un reconocimiento público a Emilio Muñoz Fernández, salvo MILES de referencias bibliográficas). En el conocimiento de las Guerras Cántabras, gracias a historiadores como Eduardo Peralta Labrador (más que le pese a muchos), todo cambió a finales del siglo XX / principios del XXI en cuanto a la identificación, estudio e investigación de los enclaves que patearon y sobrevolaron como nadie. O de un modo más cercano, en el conocimiento del sistema viario del Imperio Romano en Hispania, donde Isaac Moreno Gallo nos demuestra que la impronta de esas vías sigue existiendo miles de años después, aunque no las veamos. Todos ellos cuestionaron lo ya establecido, se la jugaron en sus hipótesis, estudios y resultados y tras muchos sinsabores pudieron demostrarlo. Existen casos de "disrupción en la investigación histórica" en nuestra tierra, los cuales normalmente son perseguidos por aquellos teóricos con un título bajo el brazo que no suelen querer mirar más allá. "Juliobriga es Retortillo, punto. Así ha sido siempre" he oido decenas de ocasiones sin un argumento demoledor a su favor. Curiosamente, después de más un siglo de investigaciones en ese espectacular yacimiento, no hay siquiera consenso de que sea la ciudad romana que dice ser. En muchas ocasiones (la gran mayoría), es mejor no decir nada. Lo escrito en el pasado, o lo reafirmado por la UC y acólitos satelitales, es dogma..en muchos casos de fe. Pero salirte de la línea implica que no estás alineado.

Hoy escribo sobre hachas de talón de anillas de Cantabria (de 2 concretamente), teorizando sobre un posible origen más que erróneo de las mismas y creyendo encontrar un nexo sobre todas ellas. Con información que siempre ha estado ahí pero que era dogma (o poco interesante). Hace semanas, comencé un "artículo serio" al respecto que pudiese ser publicado en alguna de las revistas científicas de cabecera (Sautuola o Altamira por ejemplo), honestamente creo que para intentar ganarme la aprobación de parte de un sector al que no pertenezco. Pero la verdad, a medida que estuve buceando, pensé que me estaba equivocando: no lo necesito. Escribiré sobre estas hachas, sobre lo que considero erróneo y listo. Una información fácil, concisa y que todos entendamos. Del resto que se encarguen aquellos que entienden de verdad, los profesionales de la historia y la arqueología. Sobre todo, los que siempre quieren ir un paso más allá. El resto, que se queden dónde están. Son felices así, con el beneplácito del amo.

En el área de Peña Cabarga existen diferentes hallazgos aislados donde normalmente la ubicación exista de los mismos sigue siendo una incógnita. Uno de los más citados y referenciados es el conocido como hacha de Peña Cabarga. De origen desconocido (no se sabe realmente el lugar exacto de su aparición), formó parte de la colección de Eduardo de La Pedraja hasta su muerte, momento en que la colección sería adquirida por el MAS de Santander. Nos encontramos con una pieza pequeña, de unos 15,87 cm de longitud y un peso de 281,5 gramos. Posee tres nervios largos por ambas caras que se desarrollan hasta la mitad de la hoja. Posee una marcada pátina verde y diferentes huellas de corrosión. Su aspecto denota un mal proceso de fundición dado que muestra en superficie rechupes/depresiones (porosidad) y una visualización laminar. No obstante, estamos ante una pieza de muy bella factura.

En el mismo contexto de la sierra de Cabarga apareció el hacha de San Vitores. En este caso, nos encontramos con una pieza de dos anillas cuya pátina es de un mucho más intensa que la anterior. Sus dimensiones también son pequeñas, de unos 17,44 cm de longitud. Se puede apreciar perfectamente que estuvo fragmentada en dos partes, si bien es cierto que hoy en día se encuentra soldada.

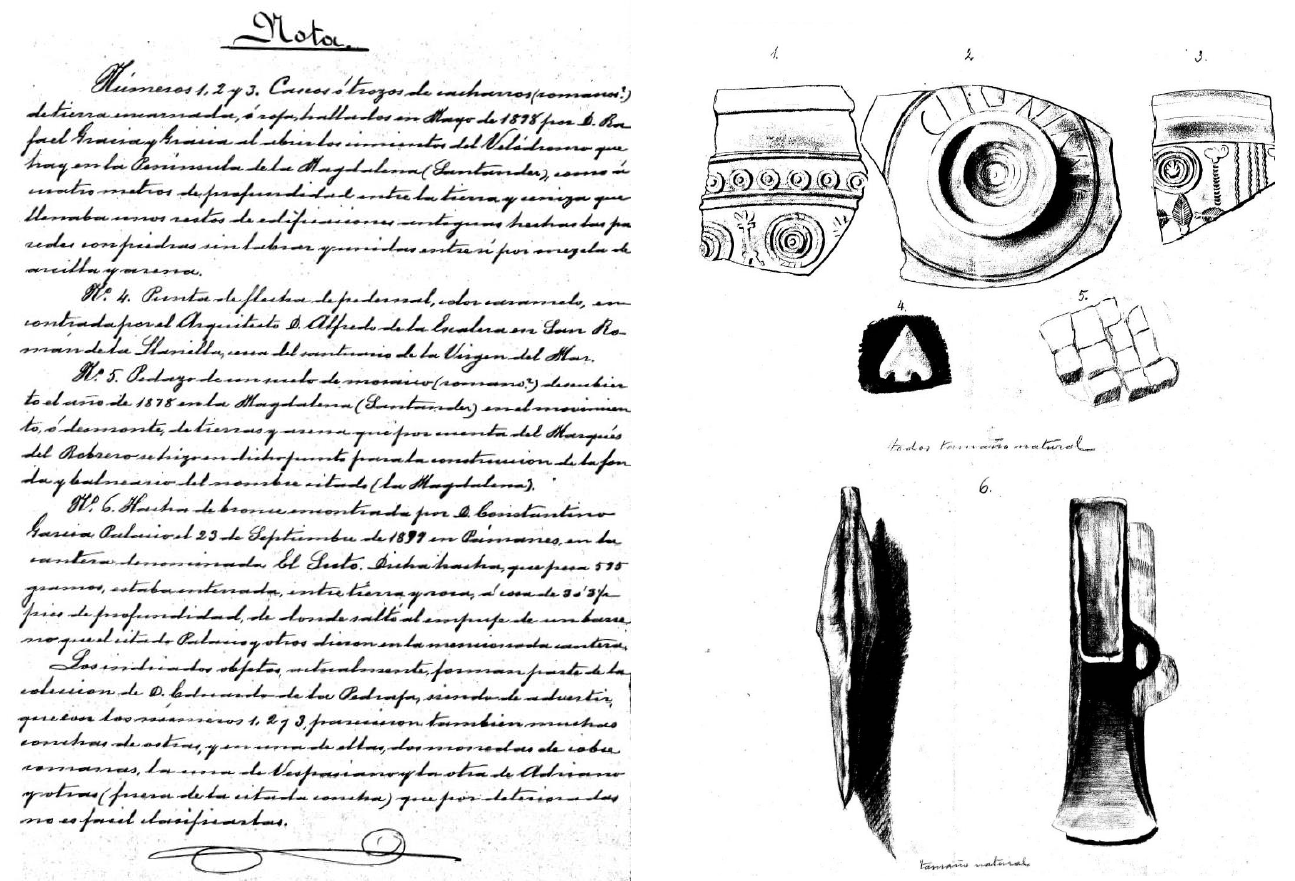

Hasta este punto estas dos serían las más conocidas, que no quiere decir las únicas. Rebuscando en la información de finales del siglo XIX, principios del XX, se cita el hallazgo de una más. En este caso con todo tipo de información que ha estado esperando en un documento de 1899 hasta este desarrollo de este. En la noticia trasladada a la Real Academia de Historia de Madrid el 3 de Noviembre de la citada fecha por el propio Eduardo de La Pedraja, se hace eco de los objetos antiguos encontrados en Santander, incluyendo notas de los mismos y un dibujo para notificarlos con toda la información posible. El citado documento incluye 3 fragmentos de terra sigillata encontrados en la Península de la Magdalena, una punta de fecha de aletas en la localidad de San Román de la Llanilla (perteneciente a Santander), un pequeño fragmento de mosaico de la citada Península además de un hacha de bronce que se detalla con el siguiente texto:

"Número 6. Hacha de Bronce encontrada por D. Constantino García Palacio el 23 de Septiembre de 1899 en Pámanes, en la cantera denominada El Suto. Dicha hacha, que pesa 595 gramos, estaba enterrada entre tierra y roca, a cosa de 3 a 3 y medio pies de profundidad de donde saltó al empuje de un barreno que el citado Palacio y otros dieron en la mencionada cantera."

En el último párrafo de la nota manuscrita se hace referencia a que los citados objetos forman ya parte de la colección de Eduardo de La Pedraja:

"Los indicados objetos, naturalmente forma parte de la colección de Eduardo de La Pedraja siendo de advertir que con los números 1,2,3 aparecieron también muchas conchas de ostras, y en una de ellas, dos monedas de cobre romanas, la una de Vespasiano y la otra de Adriano y otras (fiera de la citada concha) que por deterioradas no es fácil identificarlas."

Todos ellos, del número 1 al 6 aparecen perfectamente dibujados con todo lujo de detalles en la lámina final. El hacha de bronce nos transporta inequívocamente a un periodo (La Edad del Bronce) y a un lugar (el entorno de Peña Cabarga) que es conocido desde hace décadas por los investigadores. En los casos anteriores, el denominado hacha de Peña Cabarga y el de San Vitores, la ubicación de su hallazgo es totalmente desconocida. Pero en este caso existen varios factores determinantes:

Si viajamos digitalmente al entorno de Peña Cabarga, dominando el barrio de La Mazuga, nos encontramos un pequeño promontorio llamado El Suto. Las vistas desde el mismo, a unos 225 metros sobre el nivel del mar, dominan toda la vertiente Sur de la Sierra. Resulta además cuanto menos curioso la cercanía del hallazgo del Caldero de Cabárceno y del hacha de San Vitores. Si superponemos además uno de los mapas mineros de principios de siglo XX, nos encontramos además que la denominada cantera de "El Suto" era la anteriormente conocida como Mina Mónica. No cabe duda de que tanto la mina como el cerro de El Suto merecerán la atención a medio/largo plazo, ya que su ubicación, control visual del valle, morfología y cercanía con "puntos calientes" como los citados previamente o el castro de Castilnegro (por encima en la sierra) hacen de este enclave un posible punto a tener en cuenta. El peso de esta hacha también es importante: 595 gramos. Apuntad este número.

Pero….¿donde se encuentra?. Repasando el listado de hachas de talón de anillas del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (donde hay una exposición de todos ellos), solo existe uno similar: El de Novales.

El hacha de Novales se encuentra actualmente expuesto en el MUPAC. Según reza la documentación, fue donado por Hermilio Alcalde del Rio al anteriormente conocido como Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de Santander. Su longitud máxima es de 17,29cm y tiene un peso de 590,3 gramos. Posee una hermosa pátina verde oscura y su estado de conservación es muy bueno.

Es, cuanto menos curioso, que tanto las dimensiones como el peso de ambas hachas (el de El Suto como el de Novales) es practicamente el mismo. El peso del hacha de la documentación enviada por Eduardo de La Pedraja a la Real Academia de Historia es de 595 gr, mientras que la de Novales 590,3 gr. Una diferencia de menos de 5 gramos totalmente entendible si entendemos que se pesó hace más de un siglo. Respecto a sus dimensiones detalladas, si superponemos el dibujo de Eduardo de La Pedraja con el hacha de Novales, tanto las dimensiones del talón, como la distancia de anilla, como el filo..todo se ajusta. Absolutamente todo. Pero el hacha de El Suto (Peñacabarga) no está documentada en ningún sitio..¿Es el hacha de El Suto el hacha de Novales?. La verdad es que todo apunta que es probable. Y sino lo fuese, podríamos estar hablando de dos hachas que podrían haber salido del mismo molde.

Uno de los aspectos que puede hacer dudar en que no fuese la misma hacha es que el filo del dibujo aparece ligeramente mellado (al menos eso parece) a la izquierda de este. Esta circunstancia podría ser incluso determinante para poder reafirmar incluso que estamos ante el hacha de Novales, dado que el filo de este último está retocado recientemente, quien sabe si para igualarlo.

Otra de las atribuciones dudosas en cuanto a su origen proviene del conocido como hacha de Requejo. Actualmente se encuentra depositado nada más y nada menos que en el Museo Arqueológico Nacional, dado que fue vendido al mismo en el año 1916 por Doña Fermina Iglesias. Como casi todos los hallazgos fortuitos, poco o nada se sabe de las circunstancias del mismo salvo el contexto gobal, el cual nos da un indicativo bastante clarificador. La documentación afirma que fue encontrado en una mina de magnesita en la localidad de Requejo, pero en dicha localidad nunca hubo una explotación con esas características.

La única mina de magnesita de las inmediaciones se encuentra en la cercana localidad de Fresno del Río, hoy denominada Mina Fontoria y que a finales del siglo XIX se conocida como Mina San José. Ya en época romana, en el asentamiento de Retortillo (al lado de Requejo), se descubrieron piezas de magnesita pulidas y con formas geométricas bien definidas. Se cree que su uso en aquel entonces se debió a la búsqueda de materiales ornamentales alternativos al mármol, dada la escasez del mismo en el entorno. Pero nunca se encontró una mina de magnesita en las inmediaciones. En el siglo XII se hace referencia al "Manantial Fontoria" en el entorno de Fresno del Rio, al cual se le atribuyen propiedades medicinales por su alto contenido en magnesio. La explotación de magnesita de un modo más industrial comenzó a finales del siglo XIX de la mano de José Zunzunegui quien pondría en marcha la mina con un capataz y veintidós operarios. La aventura de la primera mina San José (hoy mina Fontoria) alrededor de 1925, donde se encontraría ya abandonada.

La venta del hacha de Requejo coincide exactamente el periodo de mayor auge de la mina de magnesita de Fresno del Rio, con lo que todo apunta a que su origen es este y no Requejo. Es más que probable que quien fuese de Requejo (o las inmediaciones) fuese la propia Fermina Iglesias, o que la cercana mina fuese incluida en el entorno de la localidad que le da nombre. Del mismo modo, la aparición en el entorno de Fresno del Rio tiene mayor cabida dado que en su entorno más inmediato también aparecen yacimientos desde época Calcolítica (necrópolis de los Arvejales) hasta la Edad del Hierro (castro de Los Peños).

Si nos detenemos a observar tanto las hachas de Novales (o de Suto, pendiente de confirmar) y el de Requejo (o de Fresno, pendiente de confirmar) encontramos muchas similitudes que llaman poderosamente la atención. En ambos tenemos la gran suerte de contar con gran parte de sus medidas detalladas y el peso, pudiendo compararles entre sí. Un dato de vital importancia es que entre ambas, no existe siquiera ni 1 cm de diferencia respecto a sus longitudes más relevantes, con una diferencia de tan solo 3,84 gramos en su peso…¿estamos hablando de hachas provenientes del mismo molde?. No olvidemos que una vez extraído del molde, los hachas tienen que ser perfeccionados (salen con impurezas) y pulidos para que veamos su estado actual.

La composición química de ambos podría ayudar en cuanto a su origen, si bien es cierto que no tendría porque ser igual. Por todos es sabido que en la Edad de Los Metales muchas veces existían herramientas reutilizadas (refundidas), con lo que no tendrían porque tener minerales similares al 100% o su composición podría variar notablemente.

Del mismo modo, habría que hacer una nueva comparativa si el hacha de El Suto (Peñacabarga) fuese un ejemplar diferente al de Novales ya que tendríamos no solo dos sino tres hachas similares en cuanto a tamaño y peso.

Tres hachas (o dos) cuya similitud morfológica y de las circunstancias de su aparición (todas en minas) que nos llevan a pensar que:

Todos podemos disfrutar de las hachas de talón de una anilla en la exposición del MUPAC en el Mercado del Este (Santander) en el caso de la de Peñacabarga y la de Novales y en el MAN - Museo Arqueológico Nacional la de Requejo

Que la actual localidad de Otañes fue un punto estratégico en las comunicaciones romanas de la antigua colonia de Flaviobriga con el resto del imperio no es ningún secreto. Es más, podríamos decir que su importancia va más allá de "un cruce de caminos", ya que los hallazgos conocidos y los que no (que son muchos) nos dan a entender que como núcleo minero y habitacional tenia una cierta entidad: La Patera de Otañes, la mina de Setares, el miliario de Numerario, los miliarios de Galerio, el miliario de Tiberio, el miliario de Caro o el cercano miliario de Domiciano encontrado en el puerto de Las Muñecas (divisoria natural entre la Cantabria actual y el País Vasco) así lo atestiguan. Era el punto final (o de inicio, según que mire) de la vía romana entre Flaviobriga y Pisoraca, si bien es cierto que esta afirmación solo está basada en los milarios encontrados, nunca de las vías como tal. En los últimos años, el espectacular trabajo de Isaac Moreno Gallo sobre las vías romanas en la antigua Hispania nos lleva desde Flaviobriga hasta incluso la antigua ciudad de Vxama Barca (Osma de Álava), pasando por el Valle de Mena, La Merindad de Montija y el Valle de Losa. ¿Cómo?. Pues en este caso, y a diferencia de los estudios solo basados en los miliarios encontrados…pues recorriendo las vías romanas fosilizadas. Un espectacular y arduo trabajo de investigación insitu que nos lleva hacía el Sur y que, en algún punto intermedio (a modo de cruce de caminos), se debería desviar hacía el Suroeste. ¿Hacía Pisoraca (Herrera de Pisuerga)?. Eso parece, pero no se ha encontrado aún la vía física que nos lleve al final.

Volviendo al miliario de Nerón, fue descubierto por Antonio María de Otañes hacia el año 1770 junto a la ermita de La Trinidad. Posteriormente fue depositado en la casa Torre de Otañes, circunstancia conocida gracias al acta notarial que, con motivo de la aparición de la Pátera de Otañes, fue redactado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales y remitido a la Real Academia de Historia en el año 1826. Años después sería colocado en el paseo de arboleda, denominado de la Barrera sobre un pedestal en el cual había una reproducción de su texto. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX se llevaría a la plaza justo enfrente de la iglesia de Santa Maria en Castro Urdiales, donde sería objetivo de diferentes pintadas. Actualmente se encuentra ubicada en el interior del castillo de Santa Ana.

No cabe duda de que el miliario de Nerón, y todos los hallazgos materiales anteriormente citados, nos llevan inequívocamente a pensar que la localidad de Otañes y su entorno tuvieron una importancia capital en las comunicaciones romanas del imperio en Cantabria. Bien como inicio, o bien como fin de las vías hacía la única colonia romana de la costa del Cantábrico: Flaviobriga. Desgraciadamente, esta última, víctima de la vorágine constructiva de no hace mucho tiempo y de la famosa frase de "tapa tapa, que nos paran la obra".

La estela de Zurita de Piélagos forma parte de la iconografía cántabra por derecho propio. Fue encontrada en la localidad que le da nombre, concretamente en un pequeño alto que hoy en día ha sido parcialmente "cortado" para construir la autovía entre la localidad de Solares y Torrelavega. Es más que probable que fuese concebida para ocupar un gran espacio abierto donde poder observar con claridad sus dos caras, las cuales destacan tanto por su tamaño como por la monumentalidad de su contenido. No posee ningún tipo de texto ni explicación sobre sus motivos, ya que se cree que las escenas de ambas caras (sobre las que hablaremos a continuación) eran lo suficientemente legibles y entendibles por todos aquellas personas coetáneas a su época como para agregar cita alguna. A parte de las diferentes hipótesis y teorías sobre su construcción, datación y posible adscripción, poco o nada se sabe sobre ella. De hecho, mucha gente se atreve a aventurar con bastante criterio que el enclave donde fue hallada no es siquiera su ubicación original, ya que Pielagos no es una zona donde se hayan encontrado iconos similares ni poblamientos prerromanos de importancia a diferencia de otras localizaciones en Cantabria.

Respecto a su cronología, muchos autores afirman que fue erigida en época romana o posterior. Está bastante claro que los motivos, escenificación y elementos plasmados en la estela de Zurita están basados en creencias (como veremos a continuación) meramente indígenas, propias de la Edad del Hierro. Aún así, la tipología, monumentalidad y el paralelismo con otras estelas burgalesas (estas sí con inscripciones latinas como por ejemplo la de Lara de Los Infantes) llevan a pensar que son posteriores. De hecho, se cree que pudieron erigirse para honrar la temática bélica y heroísmo de los antiguos guerreros de nuestra tierra, ya que como queda plasmado en las fuentes epigráficas y clásicas (Estrabón por ejemplo) muchos cántabros tuvieron importante presencia militar entre las tropas romanas, incluso en los confines del Imperio.

Retomando la estela como tal, no sabemos muy bien si ambas caras tenían la misma importancia o no para sus creadores, aunque a modo de guía tomaremos como la "principal" aquella que presenta más elementos, es decir, la que alberga la talla de un caballo, buitres (en plural) y guerreros. En publicaciones posteriores (las estelas de Barros) entraremos más en detalle sobre el elemento de la cara "secundaria", uno de los más comunes en el mundo prerromano: El símbolo solar o celeste.

La estela de Valerio Quadrato es, como mínimo, parte fundamental de la historia de la Cantabria antigua en época romana. Y no solo por su datación, la más antigua de las encontradas en Monte Cildá cronológicamente hablando, sino por la belleza de su factura. Una bella dedicatoria en memoria al marido difunto de Malia que hoy en día podemos contemplar en el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria donde, curiosamente, no tenemos una transcripción ni del campo epigráfico original ni de la traducción de gran parte de ellas. Eso es divulgar (para un profano será "una piedra con letras en latín"), supongo que lo quieran incluir en la partida de 45 millones de € que se quieren gastar en el nuevo a partir de 2020…habrá que verlo.

Volviendo a la pieza, fue encontrada por Romualdo Moro durante las excavaciones que realizó en el año 1891 en el yacimiento de Monte Cildá para el II Marqués de Comillas. Más bien, en la remoción del derrumbe de la muralla donde aparecieron 16 epígrafes romanos (y algún que otra estela/ara anepigráfica, es decir sin texto). El primero en publicar la interpretación del campo epigráfico fue Fidel Fita en el año 1891, a quien Romualdo Moro tenia informado puntualmente de cada uno de los hallazgos. En el caso de la estela de Valerio Quadrato, Fita malinterpretó varias de las líneas de inicio ya que leyó "Mantia" en vez de "Malia", "Macronis" en vez de "Magilonis" y erró en los cónsules por no encontrar la "formula consular" típica(luego explicaremos el motivo). Estos errores, perfectamente entendibles dado el tamaño de las letras y el amontonamiento de las últimas líneas (únido a que él recibía un vaciado en yeso, no la pieza original), fueron subsanados con el paso del tiempo, publicando Miguel Ángel García Guinea y Joaquín Gonzalez Echegaray en "Excavaciones en Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia). Campañas 1963-1965" una versión más acorde con la conocida en nuestros días.

No cabe duda de que la estela de Valerio Quadrato tiene un espacio fundamental dentro de la historia de la Cantabria "imperial". Es una auténtica pena que un yacimiento que ha dado tanto como Monte Cildá se encuentre en nuestros días en la Lista Roja de Patrimonio, supongo que no interese ahondar más en uno de los iconos histórico-culturales del Norte de España. Muchos pensarán que al no ubicarse dentro del actual territorio de Cantabria, se encuentra sistemáticamente expoliado y desprotegido al no "representar" la historia de la comunidad a la que pertenece. A todos ellos, solo les diré dos palabras en relación al cuidado de la historia en nuestra tierra: Parking Blendium. El resto, sobra ?

El 3 de Noviembre de 1899, don Eduardo de la Pedraja notifica a la Real Academia de la Historia de Madrid una serie de hallazgos romanos de la Península de la Magdalena. Todos los materiales salvo uno procedían o bien de Santander o su entorno más próximo. El restante, un hacha de talón con una anilla, nada tiene que ver con la actual capital de Cantabria…y nadie ha hecho hincapié en ello. Ni siquiera han observado la más que dudosa similitud con otra hacha, el de Novales, del que no hay una descripción tan fehaciente de su hallazgo.

En 1916 doña Fermina Iglesias, natural del pueblo de Requejo en Campoo, vende al Museo Arqueológico Nacional un hacha de talón con una anilla por el precio de 15 pesetas. Los pocos datos que lo acompañan hacen referencia a que el hallazgo se produjo, de un modo aislado, en una mina de magnesita de esa localidad. Pero en Requejo nunca hubo una mina de magnesita, y nadie ha hecho hincapié en ello.;

Con estos dos párrafos anteriores se abren una serie de incógnitas que nos dan a entender en muchas ocasiones que las fuentes documentales de principios del siglo XX, lejos de ser estudiadas en detalle, se dieron por supuesto (luego lo entenderéis mejor). Y no solo en estos dos casos, sino en muchos de los aspectos fundamentales de la prehistoria e historia en el norte peninsular. Existen excepciones, que lejos de tener el reconocimiento que merecen de absolutamente todo el colectivo científico, han despertado envidias y descrédito por cuestionar muchos de las formulaciones establecidas. Por ejemplo, gracias a grupos como el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica (CAEAP) hubo una revisión exhaustiva de todas las cuevas (con arte rupestre y sin él), además de encontrar centenares de nuevos yacimientos que cambiaron el conocimiento de la prehistoria en Cantabria más allá de las cuevas "con pinturas" (no he visto aún un reconocimiento público a Emilio Muñoz Fernández, salvo MILES de referencias bibliográficas). En el conocimiento de las Guerras Cántabras, gracias a historiadores como Eduardo Peralta Labrador (más que le pese a muchos), todo cambió a finales del siglo XX / principios del XXI en cuanto a la identificación, estudio e investigación de los enclaves que patearon y sobrevolaron como nadie. O de un modo más cercano, en el conocimiento del sistema viario del Imperio Romano en Hispania, donde Isaac Moreno Gallo nos demuestra que la impronta de esas vías sigue existiendo miles de años después, aunque no las veamos. Todos ellos cuestionaron lo ya establecido, se la jugaron en sus hipótesis, estudios y resultados y tras muchos sinsabores pudieron demostrarlo. Existen casos de "disrupción en la investigación histórica" en nuestra tierra, los cuales normalmente son perseguidos por aquellos teóricos con un título bajo el brazo que no suelen querer mirar más allá. "Juliobriga es Retortillo, punto. Así ha sido siempre" he oido decenas de ocasiones sin un argumento demoledor a su favor. Curiosamente, después de más un siglo de investigaciones en ese espectacular yacimiento, no hay siquiera consenso de que sea la ciudad romana que dice ser. En muchas ocasiones (la gran mayoría), es mejor no decir nada. Lo escrito en el pasado, o lo reafirmado por la UC y acólitos satelitales, es dogma..en muchos casos de fe. Pero salirte de la línea implica que no estás alineado.

Hoy escribo sobre hachas de talón de anillas de Cantabria (de 2 concretamente), teorizando sobre un posible origen más que erróneo de las mismas y creyendo encontrar un nexo sobre todas ellas. Con información que siempre ha estado ahí pero que era dogma (o poco interesante). Hace semanas, comencé un "artículo serio" al respecto que pudiese ser publicado en alguna de las revistas científicas de cabecera (Sautuola o Altamira por ejemplo), honestamente creo que para intentar ganarme la aprobación de parte de un sector al que no pertenezco. Pero la verdad, a medida que estuve buceando, pensé que me estaba equivocando: no lo necesito. Escribiré sobre estas hachas, sobre lo que considero erróneo y listo. Una información fácil, concisa y que todos entendamos. Del resto que se encarguen aquellos que entienden de verdad, los profesionales de la historia y la arqueología. Sobre todo, los que siempre quieren ir un paso más allá. El resto, que se queden dónde están. Son felices así, con el beneplácito del amo.

La Pátera de Otañes es, sin lugar a dudas y con todos los respetos hacía el resto de los materiales de la misma cronología, el objeto romano con mayor relevancia dentro de los hallazgos coetáneos de Cantabria. Su la monumentalidad de sus escenas, su contenido, su epigrafía (tanto en el anverso como en el reverso, que muchos desconocen), el entorno de su aparición y, en definitiva toda ella, nos llevan a realizar la primera afirmación. Además, el halo de misterio y las incógnitas que aún alberga su texto epigráfico, la hacen mucho más llamativa.

Quien vería las caras de aquellos jornaleros que a finales del siglo XVIII fueron a sacar piedra al Pico El Castillo para construir las paredes del caserío del Prado, situado a los pies del citado monte y propiedad de Antonio Zacarías de Otañes. Tal fue el revuelo histórico que produjo este hallazgo (y el de otras piezas de plata que fueron vendidas a plateros de Bilbao, además de 7 miliarios) que el Ayuntamiento de Castro Urdiales se vió obligado a remitir un acta notaria a la sede de la Real Academia de Historia en el año 1826 para aclarar el hallazgo. Este documento, titulado "Información ad perpetuam rei memorimam de las antigüedades romanas halladas en el Valle de Otañes" (Leg. 1809, expediente 2, año 1826) posee todo tipo de detalles sobre las declaraciones de los testigos que décadas antes habían asistido a su hallazgo. Y ya aquí, comienzan las primeras contradicciones. El primer testigo alude que la Pátera junto otros objetos aparece en la falda Sur del pico mientras que Antonio Maria de Otañes (depositario de la pieza) había oído siempre a su padre que la pieza apareció entre las ruinas de un edificio antiguo demolido: La Torre de Lastramala. Esta fortaleza, cuyo origen se remonta al siglo XIII, estaba totalmente en ruinas y fue históricamente propiedad de la misma familia Otañes que siglos después descubriría la pieza.

A partir de este momento la Pátera de Otañes despierta un increíble interés entre la comunidad científica. En 1895 fue trasladada a Madrid para su estudio y posterior exposición en la Real Academia de Historia. No sería hasta un siglo después, en 1999, cuando volviese a ser mostrada al público en la exposición "Los Cántabros. La génesis de un pueblo" que se realizó en el Museo Diocesano de Santillana del Mar. Poco después, entre el año 2001 y 2003 estuvo depositada en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, volviendo a manos de la familia Otañes (propietaria desde su descubrimiento) quien la tiene custodiada en una entidad bancaria.

No cabe duda de que estamos hablando de la pieza con Mayúsculas del periodo romano en Cantabria. Si bien la teoría más aceptada de su hallazgo la lleva a las ruinas de la fortaleza del Pico Castillo…¿podría ser cierto que fue hallada en la falda Sur y la familia lo ocultó? ¿Dónde se encuentra el manantial de donde manan de las aguas de Umeri? ¿Qué otros objetos de plata se encontraron junto a ella?. No es solo la pieza, sino las incógnitas históricas que guarda y que aun la envuelven en su halo de misterio.

La tésera de Cildá (Olleros de Pisuerga) es uno de los iconos arqueológicos de los antiguos cántabros, ya no solo por su excelente estado de conservación sino por su significado y contexto histórico. Hablamos de una pieza de incalculable valor, la cual tuvo el privilegio de ser la primera de este tipo hallada en el en los límites de Regio Cantabrorum. Al igual que la recientemente descubierta sauna castreña de Monte Ornedo, marcó un antes y un después en la arqueología de Cantabria y el estudio de las costumbres prerromanas, ya que existían otras téseras similares en torno al territorio cántabro, pero ninguna en sus entrañas. Posteriormente, con la tésera del castro de Las Rabas y la de Monte Bernorio, se completó un círculo socio-cultural que nos habla de una intensa actividad entre pueblos indígenas, dejando a un lado el mito de barbarie y belicosidad extrema entre ellos como algo continuado.

Apareció en la década de los 90 del siglo pasado en el yacimiento cántabro-romano de Monte Cildá, concretamente en la denominada como "zona 5" por un particular. Este enclave ha sido uno de los baluartes arqueológicos por excelencia en el conocimiento de los antiguos pobladores en el norte peninsular. No en vano, las primeras prospecciones fueros llevadas a cabo ya en el año 1981 por mediación de Claudio López Bru, II Marqués de Comillas y conocido mecenas de otras excavaciones en Burgos, Palencia y Cantabria. Ya por aquel entonces aparecieron más de treinta estelas funerarias adscritas al siglo III d.C . Grandes investigadores y arqueólogos como Miguel Ángel García Guinea o Eduardo Peralta Labrador, quien puso en valor la tésera que nos concierne, han estudiado este yacimiento en el pasado, si bien es cierto que en la actualidad Monte Cildá está incluido en la Lista Roja de patrimonio en peligro, sobre todo debido a que su grado de conservación y protección está en constante deterioro ante la pasividad de quienes deben ponerlo en valor.

La tésera de Monte Bernorio (Villarén de Valdivia, Palencia) es el último exponente de esta tipología encontrado en territorio de los antiguos cántabros. Independientemente de la importancia de su hallazgo (único por si solo), llama poderosamente la atención donde y como se halló esta maravilla arqueológica. No olvidemos que nos encontramos en el "oppidum" por excelencia dentro de la denominada Regio Cantabrorum y que da nombre a la propia pieza. Para quien no lo conozca, el Monte Bernorio es una increíble atalaya natural que domina las vías de comunicación naturales que atraviesan la cornisa cantábrica de Este a Oeste, además de situarse estratégicamente en las inmediaciones de las cabeceras de los ríos Pisuerga y Ebro. Esta circunstancia no pasó desapercibida para los antiguos moradores de estas tierras, quienes se sabe comenzaron a ocupar sus laderas hacia el Neolítico Final y el Calcolítico, desplazándose posteriormente (Edad del Bronce) hacia la cima y creando así los pilares de una sociedad que alcanzó su cenit en la Edad del Hierro, siendo finalmente arrasados en la primera fase de las Guerras Cántabras (siglo I a.C.).

La importancia del yacimiento del Monte Bernorio es conocida desde hace décadas, comenzando las primeras excavaciones en su núcleo a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1890. Seria Claudio López Bru, II Marques de Comillas, quien tomase esta iniciativa de la mano de su capataz (y director de la excavación) Romualdo Moro, uno de los precursores de la investigación de los antiguos cántabros. Las intervenciones más o menos continuadas se verían frustradas con la llegada de la Guerra Civil Española (1936-1939), convirtiéndose Bernorio en un enclave vital estratégicamente hablando. Se fortificaría nuevamente, siendo un lugar ferozmente disputado en el denominado Frente Norte..la historia siglos después se repetiría. Tras el conflicto bélico se retomaría la actividad arqueológica de la mano de J. San Valero Aparisi, desarrollándose campañas durante los años 1943, 1944 y 1959. Desde entonces hasta el año 2004, el yacimiento permanecería en el olvido hasta que los componentes del proyecto "Monte Bernorio en su entorno" volviesen a investigar en sus entrañas. Desde entonces hasta nuestros días, el equipo dirigido por Jesus Francisco Torres-Martinez (Kechu) se ha encargado de investigar y obtener resultados concluyentes sobre sus diferentes etapas constructivas y de hábitat, siendo claves para el entendimiento y conocimiento de la vida de sus antiguos moradores. Años y años de experiencia han convertido este proyecto en un icono dentro de la arqueología del escenario nacional, llegando incluso a traspasar nuestras fronteras y convirtiendo tanto este proyecto como IMBEAC (el Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico) en un auténtico referente europeo.

Fruto de ese increíble trabajo, aparecería en 2012 la pieza que nos ocupa. Una tésera que, debido a su estado y contexto, ha generado alguna duda en cuanto a su función verdadera. ¿Podriamos estar ante un pacto de hospitalidad roto por alguno de sus componentes? ¿Dónde esta el resto de la tésera (al menos de la pieza "hembra")?. Preguntas que esperemos que el equipo del proyecto Monte Bernorio en su entorno pueda aclarar en campañas posteriores.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by