La estructura defensiva de Robadorio se alza dominante a 2.219 metros de altitud entre las provincias de León (Boca de Huérgano) y Cantabria (Vega de Liébana). Ubicada al Este del puerto de San Glorio, esta construcción es una de las grandes desconocidas de la arqueología cántabra, ya que existen varias hipótesis sobre su cronología y el contexto histórico que ocupó. Su valor arqueológico fue puesto de manifiesto en el año 2004 por Manuel Valle (de forma independiente) y por el investigador lebaniego Gonzalo Gómez de Casares, quienes dieron a conocer lo que parecían las ruinas de una fortificación de montaña en el alto del Robadorio. Tras las primeras impresiones, fue visitada por el conocido arqueólogo Eduardo Peralta Labrador, quien localizó de manera casual en su interior una tachuela de sandalia romana o clavi caligae. Este hallazgo, por diminuto que pueda parecer, es de gran valor y por ello fue dado a conocer de inmediato Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. A diferencia de otros yacimientos, donde encontrar según que materiales en superficie es complicado, el recinto defensivo de Robadorio se encuentra enmarcado en un contexto geológico y paisajístico típico de alta montaña, donde la formación de suelos y vegetación es prácticamente inexistente y donde el material predominante es el suelo rocoso.

La circunstancia anterior es de gran importancia, ya que además de permitir encontrar materiales en superficie, propicia que sea un enclave ideal para conseguir la materia prima a la hora de construir cualquier estructura defensiva. Esto, unido al alto valor estratégico del lugar, hacen de Robadorio el lugar perfecto para controlar las vías de comunicación entre la montaña palentina y leonesa con la comarca lebaniega, sin olvidar que es el epicentro de un área de pasto de verano importante en la zona.

No puedo terminar esta pequeña introducción sin citar que el proyecto de estación de esquí de San Glorio (paralizado) incluía este lugar entre las infraestructuras de remonte que iban a ser construidas…¡viva el vino!.

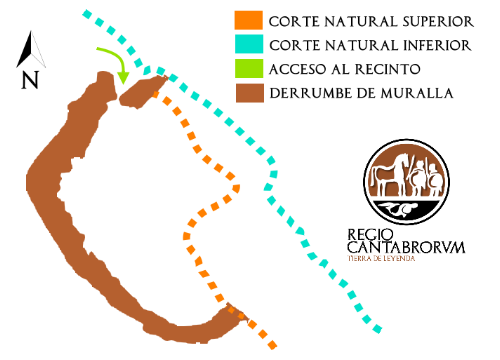

Se pueden apreciar a la perfección los derrumbes de muralla formados por grandes y medianas rocas de arenisca (predominantes en la zona). Estos canchales poseen entre 5 y 8 metros de anchura y un espesor mayor al 1 y medio en muchos puntos del recinto, lo que da a entender que debieron ser potentes murallas defensivas. Como podemos apreciar en la imagen, la estructura posee una forma que tiende a rectangular, cerrada por tres de sus lados ya que el sector Norte/Noreste esta defendido por el corte natural de la montaña. Posee un solo acceso (al Noroeste) con forma de embudo y unos 10 metros en su vertiente más exterior, llegando tan solo al metro de ancho es el punto más inmediato al recinto. Desde este sector parte también la muralla principal en dirección Sureste, con una sola esquina redondeada y transcurriendo durante unos 65 metros hasta formar un ángulo recto hacia al Noreste donde a los pocos metros finaliza en el corte natural. El espacio que encierra el recinto es de unos 2.000 metros cuadrados aproximadamente, pudiendo existir alguna estructura de planta ortogonal en su interior.

Respecto a la estructura defensiva poco más que decir, si bien es cierto que a unos 200 metros al Sureste existe una estructura de planta circular derruida. Su diámetro, de unos 10 metros aproximadamente, junto con el pequeño alzado de muralla enmascarado por el derrumbe hacen pensar que pudo ser una torre. Este "anexo" no hace más que reafirmar la presencia de un posible punto de control en la zona. No hay que olvidar que en las inmediaciones del yacimiento, en los flancos Sureste y Norte, existen además pequeñas fortificaciones levantadas en 1937 por los vecinos del valle ante la amenaza de avance del ejército del general Mola. Se trata de una larga línea de trinchera reforzada con parapeto, dotada además de ensanchamientos preparados para armamento pesado. Se cree que la construcción de las mismas se realizó utilizando los materiales del derrumbe de la estructura defensiva del Robadorio.

Es complicado establecer una cronología exacta para la estructura defensiva de Robadorio. Más allá de su prácticamente ineludible carácter militar (bien sea bélico o bien sea de control del territorio), poco más se puede decir. Esta claro que el hallazgo de la tachuela romanao clavi caligae puede acércanos a la posibilidad de que fuese una fortificación de campaña romana, sin saber siquiera su posible relación con las Guerras Cántabras o tan solo como punto de control. Podemos incluso encontrar símiles en nuestra región como por ejemplo la pequeña fortaleza de Los Castillejos, en Monte Endino, dominando la divisoria entre Campoo y Valdeolea. Ya no solo su tamaño seria parecido (alrededor de 1.600 metros cuadrados) sino que el diseño de su puerta única seria comparable (García Alonso y Bohigas Roldán, 2002);

Ahora bien, no debemos de descartar ni mucho menos su adscripción prerromana, ya que del mismo modo tenemos otras pequeñas fortificaciones de características similares y que nada tienen que ver con el mundo romano. En la sierra del Dobra encontramos el castro de Las Varizas, de mayor tamaño (3.500 metros cuadrados) pero de idéntica forma y cometido, dominando el paso de La Hoz del Besaya a la altura de Las Caldas.

Está claro que hasta el día de hoy, cualquier de las dos hipótesis es igual de válida. Sería necesario encontrar más materiales de tipo militar romano para afirmar con rotundidad que se trata de una obra romana relacionada con las Guerras Cántabras o quizá inmediatamente posterior (incluso muy posterior). Igualmente sería necesaria la intervención arqueológica para demostrar que se trata de un enclave indígena..como casi siempre, toca esperar.

NO recomendamos la visita a la estructura defensiva de Robadoiro sino estas lo suficientemente preparado para rutas del alta montaña. Tanto su altitud (más de 2.000 metros) como lo abrupto y escarpado del terreno hacen de este enclave un lugar de difícil y peligroso acceso.

El campamento de La Garita (Cieza – Los Corrales de Buelna) es otro de los enclaves, uno más, que parecen suscitar dudas y más dudas en cuanto a su cronología. Muchos arqueólogos e investigadores lo identifican claramente como un campamento romano o castra, mientras que otros tantos no consideran ni mucho menos acertada tal atribución. Lo peor de todo es que en ambos casos hablamos de "arqueología de interpretación", expresión totalmente en contraposición si lo que tenemos ante nosotros es una fortificación sobre la cual se podrían estudiar los restos materiales que tal vez albergue. Está claro que la interpretación es vital en el estudio de las civilizaciones antiguas, nadie estuvo allí para corroborarlo, pero una puerta en clavícula es un puerta en clavícula aquí y en Roma..lo demás es ver el vaso o medio lleno o medio vacío, según el interés de quien lo vaya a beber. ¿Yo como lo veo? Mi misión es transmitir, no tengo tiempo para enroscarme en debates que seguro perderé :)

Reflexiones a parte, El campamento de La Garita se encuentra situado sobre lo alto de una pequeña alineación montañosa que discurre paralelamente al rio Besaya hasta llegar hasta la hoz de Las Caldas. Su situación estratégica no deja lugar a dudas, ya que se encuentra dominando un valle prolifero en cuanto a fortificaciones y castros se refiere. Al noreste se observan los castros del Pico del Oro, Las Lleras y Las Varizas, incluso se podría atisbar parte de la estructura campamental de Jerramaya, de más que posible atribución romana. Hacia el Este se encuentra el campamento de Campo de Las Cercas, mientras que si avanzamos hacia el Sureste observaremos el castro y campamento romano de La Espina del Gallego, el castellum de El Cantón y por último a unos 15 kilómetros de distancia, el campamento romano de Cildá. Se cree además que a sus pies pudo discurrir la vía romana que comunicaba Pisoraca con Portus Blendium, de modo que no sería nada descabellado que este enclave fuese coetáneo a los anteriores.

Fue descubierto en los primeros años del presente siglo por Eduardo Peralta Labrador, Federico Fernández y Roberto Ayllón, aunque la publicación de su existencia tuvo que esperar hasta el año 2009. Dos años antes, fue revisado por José Ángel Hierro Gárate (al que agradecemos el material fotográfico) por encargo de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo para su inclusión en el INVAC (Inventario Arqueológico de Cantabria). Posteriormente, a finales de 2009, se apreciaron sobre el terreno nuevos elementos de interés desconocidos hasta entonces que apoyarían la teoría campamental.

El Castrejón (Naveda, Campoo de Suso) es uno de los enclaves más enigmáticos y a la vez más citados como "castro cántabro" en nuestra región. Todo esto sin conocer en la actualidad presencia de materiales arqueológicos entregados o recuperados que lo puedan adscribir cronológicamente como tal. Digo bien, ya que a nuestros días no ha llegado ninguno..otra cosa bien distinta es que si se hallasen en el pasado y que nada se sepa de ellos como bien veremos. El yacimiento es conocido desde hace décadas, siendo descubierto y estudiado por Jesús Carballo en los años 40 del siglo pasado (Carballo, 1952: 305). Esta atalaya natural es fácilmente diferenciable en la zona, encontrándose a tan solo unos metros del acceso a la localidad de Proaño por el Noreste y de Naveda por el Sur. Posee unos 300 metros de longitud en su eje más largo (Este-Oeste) por 160 metros en inferior (Norte-Sur). Es en estas dos últimas vertientes donde dos grandes cantiles calizos actual como defensa natural, formándose así grandes pendientes que hacen muy complicado su acceso.

Además de las investigaciones realizadas por su descubridor, arqueólogos e investigadores de renombre han realizado diferentes prospecciones y estudios en su lisa cima. Al conocido A. Schulten (1942) le seguirían D. Gallejones y Joaquín Gonzalez Echegaray (1951: 145-150) quienes definirían el sistema defensivo sin realizar excavación alguna con la aportación en la parte noroccidental de Miguel Ángel García Guinea ese mismo año. En los años posteriores nuevamente Echegaray (1966), Bohigas, Marcos (ambos en 1987), Fraile (1990) y Peralta/Muñoz (1997) intentaron vislumbrar algún horizonte con sus prospecciones en El Castrejón..sin resultados concluyentes. En los últimos años (2007-2008), el arqueólogo José Ángel Hierro Gárate lo incluiría en el INVAC - Inventario Arqueológico de Cantabria.

Estamos en definitiva, ante un yacimiento donde las incognitas son mucho más numerosas que las respuestas. Otro de tantos donde el paso del tiempo y la falta de fondos para investigar en nuestra región lo relegarán a una posición que, tal vez, no merezca su milenario pasado.

El monte de La Masera (Hinojedo, Cantabria) es una increíble atalaya natural que domina la desembocadura del río Saja-Besaya. Sus 150 metros sobre el nivel del mar no llamarían la atención en cualquier otro enclave más hacia el interior, pero a tan solo 3,8 kilómetros de la línea costera se alza imponente sobre todo lo que le rodea. Tanto por su morfología como por sus dimensiones siempre se creyó que sorprendería con un yacimiento prerromano (o romano incluso) en su cima, sobre todo teniendo en cuenta que las diferentes hipótesis e interpretaciones de las fuentes clásicas ubican Portus Blendium en la cercana localidad de Suances y sus inmediaciones. La sorpresa, como luego veremos, es que el monte de La Masera no arrojo los registros esperados, sino que sería una de sus laderas conocida como "El Castro" la que diese mayor resultado a nivel arqueológico.

La primera referencia sobre el monte de La Masera se remota a mediados del siglo pasado. Sería el padre Jesús Carballo quien identificase (no sin contrariedad) el yacimiento como un castro celta (Carballo, 1952). Tres décadas después, un hallazgo casual en las inmediaciones volvería a situar el cerro en el punto de mira arqueológico. El culpable: el conocido como puñal de Hinojedo, cuya tipología se identifica con el Bronce Final (Serna, 1984). Años después, en 1990, el investigador Miguel Ángel Fraile exploró el sitio localizando algunos fragmentos cerámicos que atribuyó a la Edad del Hierro. A partir de entonces miembros del C.A.E.A.P. (Colectivo para la Ampliación de Estudios en Arqueología Prehistórica) realizan prospecciones superficiales que arrojaron nuevamente fragmentos cerámicos atribuidos a la Edad del Hierro además de restos medievales y un sorprendente hendedor sobre lasca de cuarcita, lo que haría sospechar sobre un origen mucho más antiguo de lo esperado. Miembros del mismo colectivo localizarían en 1991 un nuevo yacimiento en una de las laderas del monte denominada "El Castro". En este espolón amesetado se hallaron cientos de piezas de industria lítica y materiales cerámicos. Desgraciadamente no todo eran noticias esperanzadoras, sobre manera porque todos esos restos fueron encontrados en las pistas de motocross construidas en la zona. Es por ello por lo que en el año 1993 se realiza una excavación arqueológica de urgencia y una segunda campaña de investigación bajo la dirección de Roberto Ontañón (actual director del MUPAC), la cual permitió documentarlo como un asentamiento de cronología neolítica avanzada (Ontañon 1995, 2000).

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by