Definir en un solo párrafo el significado del yacimiento de la Espina del Gallego (Corvera de Toranzo, Anievas y Arenas de Iguña) se nos hace prácticamente imposible. Su descubrimiento, estudio y excavación marcaron un antes y un después a la hora de buscar respuestas a muchos aspectos desconocidos de las Guerras Cántabras. Es otro de los claros ejemplos de ocupación prerromana (castro indígena), asedio y ocupación por parte del ejercito romano. Pero decenas de matices y hallazgos hacen de la Espina del Gallego un yacimiento diferente...único en Cantabria. En nuestra sección haremos hincapié sobre todo en su vertiente “romana” como castellum, aunque no debemos de olvidar que antes de ser asediado fue probablemente uno de los castros más importantes de Regio Cantabrorum. Apuntemos tan solo un pequeño dato en base a su ubicación como castro: desde su punto más alto se pueden observar al menos otros 9 recintos castreños..imaginemos lo importante que era este dato (defensivamente hablando) para sus antiguos moradores. Como no, los romanos no quisieron pasar por alto este matiz tan importante en la conquista del norte de Hispania, haciendo suya esta majestuosa atalaya.

Respecto a la toponimia del lugar, existen varias vertientes interpretativas. El término “gallego” tiene probablemente etimología latina a partir de un hipotético “Gallicus” relacionado con la ocupación romana del lugar. No es ni mucho menos descabellado tampoco pensar en el viento Noroeste (gallego) al que está expuesta su cima casi de continuo. Más difícil encontrar la fuente toponímica de “Espina”, aunque algunas fuentes (Castros y castras en Cantabria) citan que podría hacer alusión a la forma alargada y estrecha de la cima.

La primera referencia histórica (arqueológicamente hablando) de la Espina del Gallego se hace en el año 1988, concretamente en una publicación monográfica de Gonzalez de Riancho en la que se menciona la posible vía romana que recorre la cima de la sierra. No fue hasta el año 1996 cuando Eduardo Peralta Labrador destapó el tarro de las esencias en sus excavaciones y prospecciones en la sierra. Fue en estas actuaciones arqueológicas cuando se reconoció la estructura castreña del lugar, además de encontrar una punta de proyectil de catapulta de hierro (pilum catapultarium) y un denario romano tardorepublicano. La punta de proyectil se convertiría por aquel entonces en la primera prueba material de la presencia del ejército romano en la parte septentrional de Cantabria. Estos hallazgos fueron inmediatamente relacionados con el episodio narrado por Floro y Orosio de la toman de Aracelium/ Aracillum, siendo esta noticia un “boom” en los medios culturales y científicos de Cantabria. Desde entonces, año 1997, hasta 2002 se sucedieron de un modo casi continuo las excavaciones y prospecciones en el yacimiento, aflorando una gran riqueza material sobre todo ligada al ejercito romano.

Estructuralmente se definieron con claridad los recintos pertenecientes al castro indígena y los correspondientes al castellum (que veremos posteriormente). En el recinto superior o “acrópolis” se encontraron diversas estructuras, amurallamientos, un horno de hierro y un barracón de hasta 100 metros de largo (que veremos posteriormente). En la parte más baja del yacimiento se delimitaron dos recintos, los cuales correspondían a la parte “indígena” del yacimiento. Son destacables sus antiguas murallas ya que se cree que esta línea defensiva tenía una altura cercana a los 2 metros, además de una increíble anchura de 3,5 metros. No debemos de olvidar el foso que las rodeaba, el cual se cree que estaba dotado de estacas clavadas en su fondo. Por último, se identificaron al menos 20 estructuras prerromanas (establos, chozas, etc) en la ladera oeste del yacimiento.

Destacaremos por último que secciones como esta no se podrían escribir sin los increíbles trabajos publicados en libros como:

Os dejamos las portadas en la sección de "Imágenes" por si queréis reconocerlos a la hora de adquirirlos.

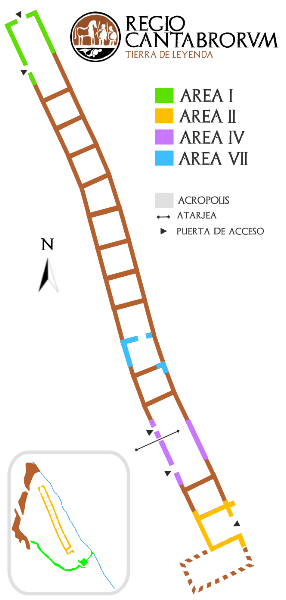

Nos centraremos principalmente en las realizadas dentro del castellum de la Espina del Gallego, concretamente en sus enormes barracones. Son estas actuaciones un referente arqueológicamente hablando, ya que en ellas se han encontrado diversos materiales no solo importantes en el yacimiento, sino en el contexto histórico de Cantabria. Para apoyar nuestras explicaciones podemos observar la imagen de la derecha, de modo que podamos entender un poco más de las excavaciones allí realizadas.

Debido al hallazgo en el año 1996 del denario tardorromano en este sector, se comenzaron los trabajos en este mismo lugar un año después (1997). Esta área se dividió en cinco cuadros de 2x2 metros, ocupando una superficie total de 20 metros cuadrados. Como podemos observar, esta prospección se realizó sobre las murallas más al norte de los barracones.

Inicialmente se pudo documentar en el interior de este edificio un encachado muy rústico a base de fragmentos de lajas planas, entre las cuales se pudo observar dos agujeros de poste que ocupan el espacio central de la estructura. Pero el hallazgo más significativo de este sector no fueron estas estructuras, sino un lote de monedas romanas con una fuerte pátina oscura. Se trata de ocho denarios dispersos en un total de 2 m2, coincidiendo en el lugar donde fue encontrado el primero un año antes. Su cronología (que veremos en la siguiente sección) es muy limitada y acotada en el tiempo, lo que refuerza la hipótesis de barracón militar romano por tratarse más que posiblemente de la paga/s de un soldado. En el año 2002 se realizó la última campaña en esta área. El objetivo de esta campaña era la unión de los cuadros excavados previamente, además de poder observar más en detalle la estructura del edificio.

Tal y como vemos en la imagen, en ese mismo año (1997) se acometieron más intervenciones en el área sur del edificio. El porqué es sencillo: en el área 1 esta tarea no pudo completarse. En cuanto a materiales encontrados en este sector, podemos destacar las tachuelas de sandalia (clavi caligae) y clavos de hierro, todos ellos alterados químicamente por el suelo y las condiciones extremas del yacimiento.

En este área se utilizó otro método de excavación, concretamente se planteó una trinchera transversal para verificar una sección completa del barracón. En esta área se demostró definitivamente la alineación de los muros con los documentados en las áreas 1 y 2, lo que confirmaba la continuidad del edificio durante un mínimo de 84 metros. De todos modos, gracias a las fotografías aéreas, se podría determinar una longitud total de aproximadamente 100 metros.

Estructuralmente, sobre todo en el interior, se encontraron diferencias reseñables respecto a los áreas excavados previamente. Fue por este motivo por el que en 2002 se retomaron las actividades con el mismo, pudiendo comprobar que en amplias zonas del suelo se encontraban áreas fuertemente enrojecidas por efecto de un intenso calor. Otro de los hallazgos interesantes de este sector fue una atarjea (desagüe) en la pared occidental, pudiendo interpretarse como parte un sistema de ventilación. Estas dos evidencias han llevado a pensar que esta parte del barracón fue utilizada para actividades metalúrgicas u horno. Para apoyar y reforzar aún más esta teoría, a parte de las típicas tachuelas de sandalia (clavi caligae), se encontraron pequeños fragmentos de escorias de hierro y hierros mal conservados.

Para obtener mayor información sobre la posible compartimentación de los barracones se excavó en la parte “central” tal y como podemos observar en la imagen. Se pudo corroborar la existencia de una estancia militar cuadrangular de aproximadamente 5 metros y medio de lado, aunque en este sector no se terminó de excavar. Podemos destacar la existencia de una puerta de comunicación interna en este sector, la cual llama la atención por un pequeño peldaño que salva una diferencia de nivel entre habitáculos. Por destacar alguno de los materiales encontrados, haremos referencia a las tachuelas (clavi caligae) aquí encontradas.

Como hemos comentado previamente, en la campaña de 1997 se encontraron varias monedas en uno de los barracones (contubernia) del sector norte. El lote lo componen 9 denarios emitidos entre los años 114-113 a.C. y 42 a.C. por diferentes familias patricias romanas. No debemos de hacer referencia directa a la última de las fechas (42 a.C.) con el periodo de ocupación romana del campamento, ya que esto nos puede inducir a error. Aceptar que en este año la Espina del Gallego ya estaba tomada por el ejército romano nos llevaría fuera de la cronología de ocupación romana en las Guerras Cántabras. No olvidemos tampoco que el castellum y los barracones romanos son posteriores a la toma y ocupación de este castro, lo que cronológicamente nos sitúa ya en la “Postguerra”, es decir por encima del año 19 a.C.

En otra vertiente, viendo el número total de monedas, resulta más apropiado hablar de ocultación más que de un tesorillo o perdida fortuita de alguno de los soldados que allí moraron. Alguna de estas monedas estaba forrada, lo que se relaciona directamente con parte de un pago destinado a un soldado por sus servicios..esta claro que para su desgracia nunca lo cobró.

Otro de los objetos de gran valor arqueológico relacionado con el yacimiento de la Espina del Gallego se encontró en la campaña de excavaciones del año 1998. Se trata de un entalle romano encontrado en el sector norte del yacimiento, concretamente al norte del barracón militar y junto a un horno de reducción de mineral de hierro. Es una pequeña piedra semipreciosa grabada de color anaranjado, la cual presenta varios símbolos alegóricos identificados con diferentes divinidades. Estos “objetos” se engastaban en un anillo y eran de uso personal. Su función principal en el mundo romano era firmar o sellar documento, identificando cada uno de los motivos que contiene a una persona concreta..como un sello actual o escudo de armas por ejemplo.

Este hallazgo en el contexto militarizado de la Espina del Gallego, lleva a pensar que esta pieza era propiedad de algún oficial en el campamento, ya que estos entalles no eran ni mucho menos típicos de un soldado raso.

El Campo de las Cercas es un campamento romano ubicado en lo alto de la sierra conocida como "Monte Tejas", muy próximo al lugar denominado como "La Collada". Su nombre viene dado por la abundancia de cercados de piedra utilizados por los ganaderos en sus inmediaciones, aunque de todos modos su nombre "oficial" (acordado por la corporación municipal de San Felices) es "Campamento Romano de Tarriba". Aún así, este nombre no es compartido por todos, mucho menos por las personas ligadas profesionalmente a la arqueología. El yacimiento ocupa dos municipios diferentes (San Felices y Puente Viesgo) y la decisión no es ni mucho menos una mera cuestión municipal de uno de ellos. Sin entrar en debates y siendo estrictos a nivel histórico y científico, seguiremos definiendo el yacimiento como Campo de las Cercas. El campamento fue encontrado por un vecino de la zona llamado Federico Crespo García Barcena en el año 1998, identificando este el emplazamiento como un castro cántabro. No sería hasta que Eduardo Peralta Labrador lo visitó cuando se identificó con un campamento romano de grandes dimensiones. Fue poco después, en el año 2001 y tras incorporarlo al proyecto "Arqueología de lasGuerras Cántabras", cuando se comenzó a ver la importancia arqueológica e histórica del mismo. En este sentido, debemos destacar que el Campo de las Cercas fue pionero como yacimiento en cuanto a excavaciones de puertas en clavícula se refiere, ya que fue el primero donde se excavó una puerta de clavicula en la Península Ibérica y una de las primeras en toda Europa.

Su ubicación, como la gran mayoría de los campamentos romanos de Cantabria, no es casual. Se encuentra a unos 7 kilómetros al norte de La Espina del Gallego, dominando un paso (La Collada) de gran valor estratégico entre los valles del Besaya y El Pas. Además desde sus 700 metros de altitud se obtiene una amplia panorámica hacia la costa con la bahía de Santander al fondo. Respecto a su extensión, posee un total de 18 hectáreas, siendo sus ejes mayores de 1 kilómetro de distancia de largo por 300 metros de ancho (aproximadamente). Se cree, que gracias a tu tamaño, pudo ser uno de los lugares escogidos por el ejército romano para unir a dos de las columnas que penetrasen en Cantabria. La primera que avanzó desde el sur y se asentó en estructuras campamentales como El Cincho, Cilda, La Espina del Gallego o El Cantón. Por otro lado estaría otra columna militar llegada desde el mar, siendo el Campo de las Cercas su lugar de unión. Se plantea además que pudiese albergar miles y miles de hombres, hay fuentes que citan entre 30 y 32.000 hombres (varias legiones), pero es más lógico que el interior del mismo congregase una legión más algunas tropas auxiliares (5.000 o 6.000 la legión, 2.000 o 3.000 auxiliares y/o aliados), aunque al día de hoy no hay una cifra exacta que se pueda barajar. Siguiente con su morfología, se adapta a la perfección a la topografía de la sierra, siendo una estructura campamental larga y alargada. Posee además cuatro puertas en clavícula construidas con muretes de bloques de arenisca, una en el flanco norte y tres en el flanco oeste. Una de estas últimas, como hemos comentado previamente, ha sido la mejor estudiada. Presenta un suelo empedrado recubierto con una capa de graba, además de disponer de una única fossa fastigata de 5 y 6 pies a ambos lados de la puerta. En la parte interior de la misma existen dos zócalos de bloques de piedra con pequeños agujeros de poste en su base, lo que lleva a pensar que podría tratarse de la base de dos torres de madera que custodiaban esta entrada.

El campamento romano de Castillejo (Pomar de Valdivia, Palencia) marcó un antes y un después en el devenir de las Guerras Cántabras. Cerremos por un instante los ojos y viajemos en el tiempo más de 2.000 años, concretamente hasta el año 26 a.C. Al abrirlos nos encontraremos en lo alto del "oppidum" del Monte Bernorio rodeados de cientos de personas, las cuales han ido llegando de los pequeños castros cercanos al abrigo de esta enorme atalaya. Apenas traen ya pertenencias, bien por la celeridad de su forzada marcha, o bien porque los romanos han arrasado ya con todo aquello a lo que llamaban hogar..no son tiempos fáciles en el norte de Hispania. Tanto cántabros como astures seguían manteniendo su independencia contra Roma, pero esta vez algo era diferente. Hace apenas dos años (28 a.C. aproximadamente) se produjo una gran batalla entre nuestros vecinos los vacceos y el ejército romano, agitando la ya convulsa situación. Todos pensaron que sería una más entre tantas ya..pero no. Sería el inicio de decenas de revueltas y escaramuzas que desembocarían en lo que estamos viendo ante nuestros ojos: A menos de una legua romana (3 kilómetros aproximadamente) se podían atisbar en el horizonte miles de soldados romanos comenzando a movilizarse..algo está a punto de cambiar en la historia de Regio Cantabrorum. Tras un pequeño instante, donde un parpadeo se nos hace eterno viendo llegar la desgracia que se cierne sobre nosotros, abrimos los ojos nuevamente y nos encontramos en una inmensa loma, donde a duras penas podemos diferenciar estructuras (muchos creerán que es un páramo, sin más) que nos hablen del glorioso pasado militar de este enclave: Estamos en el campamento romano de Castillejo.

Situado al nordeste de la localidad de Pomar de Valdivia, este campamento jugó un papel fundamental en los inicios de las Guerras Cántabras, ya que tanto su ubicación como tamaño (que detallaremos más adelante) eran cruciales para el posterior desarrollo de la contienda. Su principal cometido sería la toma y control (o destrucción como así fue) del "oppidum" del Monte Bernorio, lo cual garantizaría el control y sometimiento de la comarca. Este objetivo traería consigo el segundo e igual de importante: La apertura de una vía de comunicación hacia el norte, lo que permitiría al imperio romano controlar los pasos de la Cordillera Cantábrica y el nacimiento del Ebro. Volviendo al yacimiento, su carácter campamental fue descubierto por el investigador por Miguel Ángel Fraile en los años 90. Sería además por casualidad, ya que se encontraba en el Castillejo realizado un estudio detallado sobre los restos alto-medievales existentes en la zona. Posteriormente, a principios ya del siglo XXI, arqueólogos de la talla de Eduardo Peralta Labrador, Martin Almagro-Gorbea o Jesús Torres Martínez aportarían datos concluyentes y clarificadores sobre el campamento, convirtiéndolo en uno de los baluartes dentro de las Guerras Cántabras por su importancia arqueológica e histórica.

Pisoraca fue uno de los enclaves estratégicos más importantes dentro de la expansión del Imperio Romano por el norte de Hispania. En ella se acantonó la poderosaLegio IIII Macedónica (entre otras tantas legiones) entre los años 19 a.C al 40 d.C, antes de su salida de la península. El nombre de Pisoraca es como tal, según varias teorías, una palabra de raíz céltica, apoyándose esta teoría por el sufijo "aca" similar a "briga", muy común en esta lengua. Se cree también que el antiguo asentamiento da nombre al rio que discurre justo a su lado: el Pisuerga. Siguiendo con sus orígenes, Pisoraca no nació como un enclave meramente romano, sino que tras diversas campañas arqueológicas se ha certificado la existencia de un poblamiento indígena anterior a la llegada de los romanos. Se cree que en este asentamiento era, a nivel etnológico, la confluencia de Vacceos, Turgomos y Cántabros, aunque no se sabe a ciencia cierta a quien pertenecía realmente o de donde provenían sus pobladores. De hecho, Ptolomeo cita "Sisaraca" como cuidad túrmoga al igual que Floro, que los alude como murbogos. Otras vertientes los ligan directamente con los Vacceos, pero no existen referencias escritas que apoyen firmemente esta teoría.

Los restos de este asentamiento se encuentran repartidos por todo el casco urbano de Herrera de Pisuerga. Los últimos descubrimientos en sus alrededores no hacen más que atestiguar que, además de ser un paso de vital importancia en las comunicaciones con la Meseta, por sus inmediaciones pasaba la calzada romana Via Legione VII Gemina ad Portum Blendium, arteria principal de comunicación del Imperio romano entre León (Legio VII Gemina) y Suances (Portus Blendium). De hecho, Pisoraca era el comienzo de la Calzada romana del valle del Besaya que la unía con la villa costera.

El lugar se convirtió en un importante nudo de comunicaciones de salida hacia los puertos cantábricos y para el transporte de esclavos y los cereales de Tierra de Campos hacia Flaviobriga, Portus Blendium y Portus Victoriae.

El campamento romano de A Granda das Xarras es un yacimiento de montaña espectacular. Al igual que otros enclaves de similar tipología relacionados con el Bellum Cantabricum et Asturicum, se encuentra ubicado en lo alto de un paso estratégico. En este caso entre los valles de Ibias (vertiente asturiana) y el valle de Valouta (vertiente leonesa), en un llano con suaves pendientes con una cota máxima de 1.371 metros. El trazado que se domina desde el recinto defensivo ha sido históricamente lugar de paso obligado, quedando documentado desde al menos el siglo XVIII. Esta metodología constructiva, emplazando campamentos en lo alto de vías de comunicación, no es ni mucho menos única en el norte de Hispania. En Asturias tenemos ejemplos como el campamento de El Picu Curriel.los situado en lo alto de la vía romana de La Carisa (Camino et al., 2007b) o en Cantabria los campamentos de la Poza, estratégicamente posicionados al lado de la vía romana de Peña Cutral.

Toponímicamente, el nombre de A Granda das Xarras resulta cuanto menos peculiar y llamativo. El término "granda" se refiere a un espacio de monte bajo, mientras que la mención "xarras" (jarras), puede tener varias interpretaciones. Una de las más curiosas, y porque no válidas, nos habla de que este término puede referirse a posibles restos arqueológicos hallados en el pasado por gentes del lugar. No tendrían que ser necesariamente jarras o fragmentos cerámicos, tal vez sean otro tipo de restos que en base a una tradición oral y a una realidad material cotidiana (de campesinos) fuesen denominados así. No olvidemos que la presencia de jarras y restos cerámicos en abundancia no son elementos típicos de los campamentos militares de campaña (Peralta , 2002b: 51). Esta interpretación toponímica es interesante, pero ni mucho menos cerrada ya que deja demasiadas incógnitas al respecto.

El primer estudio sobre A Granda das Xarras fué publicado en el año 2011 por los arqueólogos David González Álvarez, Andrés Menéndez Blanco, Valentín Álvarez Martínez y Jesús Ignacio Jiménez Chaparro. Serían ellos mismos los encargados de notificar el hallazgo un año antes a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, redactando además su correspondiente ficha en el inventario arqueológico regional. Su trabajo, titulado "Nuevas evidencias de la presencia militar romana en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica." marcó el camino para la consecución de la primera excavación arqueológica realizada en 2013. Sería en este caso un equipo del Instituto de Historia del CSIC dirigido por Javier Sánchez-Palencia y Almudena Orejas quien realizase los trabajos de campo tales como el desbroce de toda la superficie del recinto (cubierto por vegetación y monte bajo..vamos, como todos los yacimientos de Cantabria), una prospección sistemática del terreno, un pequeño sondeo y la topografía en detalle del recinto. A diferencia de lo ocurrido en otros campamentos "compartidos" administrativamente entre Asturias y León, como en del Pico L.lagüezos (donde solo Asturias participio financiando las intervenciones), ambos ayuntamientos donde se ubica apoyaron y colaboraron en la intervención. En verano de 2014 los trabajos continuaron, realizándose además trabajos de consolidación del yacimiento, señalización del mismo y limpieza de los materiales hallados.

No cabe duda que el estudio de A Granda das Xarras y del "castra minora" de A Recacha (que veremos en otra publicación) es una excelente noticia para el conocimiento del avance romano en el Norte de Hispania. En el caso del campamento romano que nos ocupa, del cual se cree que fue creado en pleno apogeo de las Guerras Cántabras entre los años 26-19 a.C., quedan aún muchos interrogantes que resolver. ¿Fue creado tan solo para controlar a la recién diezmada población o tuvo que ver más con el control en la extracción del oro de las minas cercanas?. ¿Qué castros pudieron ser asediados desde el mismo?. Esperemos que el tiempo y el apoyo administrativo logren despejar todas estas preguntas.

El campamento o castellum de A Recacha es un pequeño recinto fortificado que se sitúa en lo alto de un imponente espolón en la sierra de Penamarela. Se ubica a tan solo 1.700 metros en línea recta de otra de las joyas arqueológicas de la zona: El campamento romano de A Granda das Xarras. Es cuanto menos curioso que nos encontremos con dos recintos campamentales tan próximos y a la vez divididos en tres provincias diferentes: Lugo, León y Asturias. Independientemente de esto, el conjunto de ambos nos recuerda inevitablemente a otros yacimientos arqueológicos relacionados con el Bellum Cantabricum Et Asturicum y que tienen similares características basadas en su distribución. En Cantabria por ejemplo nos encontramos con campamentos de campaña de superficie considerable acompañados por pequeños recintos o castellum en sus inmediaciones: Los campamentos de La Poza y el castellum de El Pedrón en Campoo, La Espina del Gallego y El Cantón en la vía del Escudo o incluso El Campo de Las Cercas y Las Matas del Castillo en esa misma zona. Cierto es que no todos tenían la misma función, ya que en la gran mayoría de los ejemplos expuestos tenían un fuerte componente bélico y de asedio/conquista hacia castros u oppidum cercanos (El castro de Las Rabas en Campoo o la propia Espina del Gallego donde luego se establecieron), pasando posteriormente a ser una figura importante en el control del territorio. Se cree que A Recacha y A Granda das Xarras tenían varias funciones en este contexto. Por un lado controlar el territorio y una de las vías hacia la costa y por el otro dotar de seguridad a las cercanas explotaciones auríferas de la zona.

El recinto en sí (situado a unos 1.250 metros de altitud) posee una morfología atípica para los campamentos romanos, ya que aun intentando mantener trazos rectos y esquinas curvas como mandan los cánones, sus estructuras se adaptan principalmente a las irregularidades del espolón donde se asienta. Su hallazgo no es ni mucho menos actual, ya que en el inventario arqueológico del municipio de Navia de Suarna (Lugo) ya existía una referencia al enclave, si bien es cierto que bajo la categoría de "indicio" (López Marcos et al., s.f.). Lo que sí es relativamente novedoso es su contextualización y aproximación cronológica, ya que hasta hace unos años no se había tenido en cuenta su más que posible origen romano. En 2011 los arqueólogos Andrés Menéndez Blanco, David González Álvarez, Valentín Álvarez Martínez y Jesús Ignacio Jiménez Chaparro ya apuntaban está hipótesis en su artículo "Nuevas evidencias de la presencia militar romana en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica", ratificándose años más tarde con una intervención arqueológica. Sería nuevamente el equipo del CSIC liderado por Almudena Orejas quien en 2014 realizase dicha campaña en el yacimiento. Los trabajos realizados en verano del citado año fueron financiados por los ayuntamientos a los que pertenece el yacimiento (Ibias y Navias de Suarna) , y se prolongaron durante 10 días. En ese tiempo el equipo de arqueólogos confirmaron las hipótesis de la ocupación romana gracias a diferentes hallazgos materiales que veremos más adelante.

No cabe la menor duda de que el conjunto que forman el castra minora de A Recacha y el castra aestiva de A Granda das Xarras ha abierto una nueva vía de investigación de la conquista y posterior control en el Noroeste de Hispania. Esperemos que el interés por parte de los ayuntamientos involucrados se vea apoyado por las diferentes Consejerías, pudiendo avanzar no solo en el conocimiento de ambos sino en la conservación y futura explotación turística de esta maravilla.

El valle de Toranzo es sinónimo de historia en Cantabria, sin ningún lugar a duda. Tan solo paseando por cualquiera de las dos orillas del río Pas te das cuenta de que estás en un lugar especial. Para quienes nos gusta la historia de las Guerras Cántabras y la romanización del territorio estamos ante uno de los mejores enclaves en los que ver de primera mano los escenarios de aquella fatídica contienda: El oppidum de la Espina del Gallego, el campamento romano de Monte Cildá, Las Matas del Castillo o El Campo de Las Cercas. Y no solo eso, sino que la presencia del conjunto tumular de Quintana de Toranzo, la aparición de la Estela de San Vicente, el hallazgo romano del Balnerario de Alceda y un largo etc de yacimientos nos transportan a una milenaria época donde los cántabros (y los romanos) habitaban este fértil valle.

Pero el enclave que nos ocupa hoy nos recuerda que estos hallazgos no son más que la punta de un Iceberg histórico del que solo conocemos una parte. Una pequeña porción que va siendo descubierta muy poco a poco, como el campamento romano de Pando. Oculto desde hace siglos y que en el año 2012/2013 apareció gracias al auge de las nuevas tecnologías y la, como denominan algunos, "arqueología de sofá". ¿Y esto que es? Sencillo: revisión de todas aquellas imágenes por satélite habidas y por haber (no solo existe el Google Maps) para detectar la presencia de estructuras no conocidas hasta el momento. Lo bueno de estas herramientas, cada día más avanzadas, es que te permiten ver una evolución de imágenes satelitales de los últimos 30 años con una calidad espectacular y acceder a fotografías de vuelos militares de la década de los 50 (por ejemplo).

Pero volviendo al campamento romano de Pando, su puesta en valor arqueológico fue llevada a cabo por el denominado Proyecto Agger (Jose Angél Hierro Garate, Rafael Bolado del Castillo, Enrique Gutiérrez Cuenca y Eduardo Peralta Labrador) quienes no solo sacarían a la luz este espectacular yacimiento, sino otros tantos importantes campamentos o castellum como Castro Negro, Vistrió o La Cabaña (este situado a apenas 1,5 kilómetros y que veremos en otra entrada). Al igual que los anteriores, fue presentado en "sociedad" en el I Encuentro Arqueológico Las Guerras Ástur-Cántabras (Gijón, Octubre de 2014) dentro la ponencia "Avances en la identificación de nuevos escenarios del Bellum Cantabricum". Desgraciadamente, además de la publicación en las actas del encuentro y de otras publicaciones posteriores muy puntuales en medios o en artículos científicos, nada más hemos sabido del campamento romano de Pando.

Lejos quedan ya los años donde la arqueología de las Guerras Cántabras copaba titulares de prensa y donde había cierto interés por parte de las administraciones correspondientes. Para nuestro pesar la arqueología relacionada con este tipo de enclaves, como si de una "vendetta" se tratase, queda relegada a las últimas posiciones si es que ocupa alguna en el muestrario del Gobierno de turno. La desmemoria histórica a la que nos han llevado en los últimos años unos y otros nos obligan a disfrutar tan solo de las espectaculares vistas que hay desde el campamento romano de Pando, desde donde podemos contemplar entre 4 y 5 yacimientos de una contienda histórica que quedará reducida a más escombros si el Gobierno finalmente lleva a cabo el parque eólico en el cordal de la Espina del Gallego. Cantabria Infinita lo llaman..

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by