El Campo de las Cercas es un campamento romano ubicado en lo alto de la sierra conocida como "Monte Tejas", muy próximo al lugar denominado como "La Collada". Su nombre viene dado por la abundancia de cercados de piedra utilizados por los ganaderos en sus inmediaciones, aunque de todos modos su nombre "oficial" (acordado por la corporación municipal de San Felices) es "Campamento Romano de Tarriba". Aún así, este nombre no es compartido por todos, mucho menos por las personas ligadas profesionalmente a la arqueología. El yacimiento ocupa dos municipios diferentes (San Felices y Puente Viesgo) y la decisión no es ni mucho menos una mera cuestión municipal de uno de ellos. Sin entrar en debates y siendo estrictos a nivel histórico y científico, seguiremos definiendo el yacimiento como Campo de las Cercas. El campamento fue encontrado por un vecino de la zona llamado Federico Crespo García Barcena en el año 1998, identificando este el emplazamiento como un castro cántabro. No sería hasta que Eduardo Peralta Labrador lo visitó cuando se identificó con un campamento romano de grandes dimensiones. Fue poco después, en el año 2001 y tras incorporarlo al proyecto "Arqueología de lasGuerras Cántabras", cuando se comenzó a ver la importancia arqueológica e histórica del mismo. En este sentido, debemos destacar que el Campo de las Cercas fue pionero como yacimiento en cuanto a excavaciones de puertas en clavícula se refiere, ya que fue el primero donde se excavó una puerta de clavicula en la Península Ibérica y una de las primeras en toda Europa.

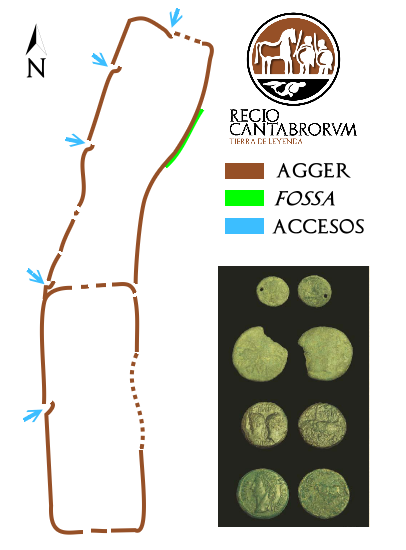

Su ubicación, como la gran mayoría de los campamentos romanos de Cantabria, no es casual. Se encuentra a unos 7 kilómetros al norte de La Espina del Gallego, dominando un paso (La Collada) de gran valor estratégico entre los valles del Besaya y El Pas. Además desde sus 700 metros de altitud se obtiene una amplia panorámica hacia la costa con la bahía de Santander al fondo. Respecto a su extensión, posee un total de 18 hectáreas, siendo sus ejes mayores de 1 kilómetro de distancia de largo por 300 metros de ancho (aproximadamente). Se cree, que gracias a tu tamaño, pudo ser uno de los lugares escogidos por el ejército romano para unir a dos de las columnas que penetrasen en Cantabria. La primera que avanzó desde el sur y se asentó en estructuras campamentales como El Cincho, Cilda, La Espina del Gallego o El Cantón. Por otro lado estaría otra columna militar llegada desde el mar, siendo el Campo de las Cercas su lugar de unión. Se plantea además que pudiese albergar miles y miles de hombres, hay fuentes que citan entre 30 y 32.000 hombres (varias legiones), pero es más lógico que el interior del mismo congregase una legión más algunas tropas auxiliares (5.000 o 6.000 la legión, 2.000 o 3.000 auxiliares y/o aliados), aunque al día de hoy no hay una cifra exacta que se pueda barajar. Siguiente con su morfología, se adapta a la perfección a la topografía de la sierra, siendo una estructura campamental larga y alargada. Posee además cuatro puertas en clavícula construidas con muretes de bloques de arenisca, una en el flanco norte y tres en el flanco oeste. Una de estas últimas, como hemos comentado previamente, ha sido la mejor estudiada. Presenta un suelo empedrado recubierto con una capa de graba, además de disponer de una única fossa fastigata de 5 y 6 pies a ambos lados de la puerta. En la parte interior de la misma existen dos zócalos de bloques de piedra con pequeños agujeros de poste en su base, lo que lleva a pensar que podría tratarse de la base de dos torres de madera que custodiaban esta entrada.

En este sentido, el Campo de las Cercas ha sido rico en materiales relacionados con la actividad militar romana. Como no, se han recuperado decenas de clavis caligae, además de elemento de atalaje de caballería, un proyectil de honda, una azada, fíbulas, un tintinabulum (cascabel empleado por la caballería). Y como no, un total de cuatro monedas romanas sobre las cuales queremos hacer un pequeño resumen.

Durante la campaña llevada a cabo en el año 1999 se encontraron un total de 4 monedas de diferentes características: un as de Nemausus (Nimes) ,un denario de BENKOTA /BARSKUNES, un as de Caesaraugusta y un as de Kelse/Celsa. Debemos destacar que el hallazgo de estas monedas no corresponde a un tesorillo unificado (como en la Espina del Gallego por ejemplo), sino que se encontraron en las diferentes prospecciones metálicas realizadas y en diversas ubicaciones del campamento. De hecho, ni siquiera la datación de las diferentes monedas es la misma, ya que abarcan un arco cronológico que va desde el 80-72 a.C. hasta el 13 a.C. Se sabe gracias a su datación que pertenecen a dos intervalos de tiempo muy marcados en la vida del campamento romano. Uno de esos espacio/tiempo corresponde al momento de la creación del campamento romano, se cree que un periodo muy breve ya que se identifica el Campo de las Cercas con una “fortificación de campaña” (temporal) en el transcurso de las Guerras Cántabras. El segundo de los momento es ligeramente posterior, situándonos ya en una fase de postguerra a partir de la moneda de Caesaraugusta (ciudad de Zaragoza en nuestros días).

Debemos destacar por último, la diversidad de procedencias de las monedas. Esto nos da a entender los diferentes orígenes de las tropas allí acantonadas. De este modo, tenemos constancia de tropas venidas de La Galia que debieron ser las que perdieron el as de Nemausus, pero también de tropas indígenas del valle del Ebro, entre ellos, probablemente, mercenarios vascones, representados por una moneda de ceca vascona con la particularidad de que fue perfora para ser empleada como un colgante.

El campamento o castellum de A Recacha es un pequeño recinto fortificado que se sitúa en lo alto de un imponente espolón en la sierra de Penamarela. Se ubica a tan solo 1.700 metros en línea recta de otra de las joyas arqueológicas de la zona: El campamento romano de A Granda das Xarras. Es cuanto menos curioso que nos encontremos con dos recintos campamentales tan próximos y a la vez divididos en tres provincias diferentes: Lugo, León y Asturias. Independientemente de esto, el conjunto de ambos nos recuerda inevitablemente a otros yacimientos arqueológicos relacionados con el Bellum Cantabricum Et Asturicum y que tienen similares características basadas en su distribución. En Cantabria por ejemplo nos encontramos con campamentos de campaña de superficie considerable acompañados por pequeños recintos o castellum en sus inmediaciones: Los campamentos de La Poza y el castellum de El Pedrón en Campoo, La Espina del Gallego y El Cantón en la vía del Escudo o incluso El Campo de Las Cercas y Las Matas del Castillo en esa misma zona. Cierto es que no todos tenían la misma función, ya que en la gran mayoría de los ejemplos expuestos tenían un fuerte componente bélico y de asedio/conquista hacia castros u oppidum cercanos (El castro de Las Rabas en Campoo o la propia Espina del Gallego donde luego se establecieron), pasando posteriormente a ser una figura importante en el control del territorio. Se cree que A Recacha y A Granda das Xarras tenían varias funciones en este contexto. Por un lado controlar el territorio y una de las vías hacia la costa y por el otro dotar de seguridad a las cercanas explotaciones auríferas de la zona.

El recinto en sí (situado a unos 1.250 metros de altitud) posee una morfología atípica para los campamentos romanos, ya que aun intentando mantener trazos rectos y esquinas curvas como mandan los cánones, sus estructuras se adaptan principalmente a las irregularidades del espolón donde se asienta. Su hallazgo no es ni mucho menos actual, ya que en el inventario arqueológico del municipio de Navia de Suarna (Lugo) ya existía una referencia al enclave, si bien es cierto que bajo la categoría de "indicio" (López Marcos et al., s.f.). Lo que sí es relativamente novedoso es su contextualización y aproximación cronológica, ya que hasta hace unos años no se había tenido en cuenta su más que posible origen romano. En 2011 los arqueólogos Andrés Menéndez Blanco, David González Álvarez, Valentín Álvarez Martínez y Jesús Ignacio Jiménez Chaparro ya apuntaban está hipótesis en su artículo "Nuevas evidencias de la presencia militar romana en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica", ratificándose años más tarde con una intervención arqueológica. Sería nuevamente el equipo del CSIC liderado por Almudena Orejas quien en 2014 realizase dicha campaña en el yacimiento. Los trabajos realizados en verano del citado año fueron financiados por los ayuntamientos a los que pertenece el yacimiento (Ibias y Navias de Suarna) , y se prolongaron durante 10 días. En ese tiempo el equipo de arqueólogos confirmaron las hipótesis de la ocupación romana gracias a diferentes hallazgos materiales que veremos más adelante.

No cabe la menor duda de que el conjunto que forman el castra minora de A Recacha y el castra aestiva de A Granda das Xarras ha abierto una nueva vía de investigación de la conquista y posterior control en el Noroeste de Hispania. Esperemos que el interés por parte de los ayuntamientos involucrados se vea apoyado por las diferentes Consejerías, pudiendo avanzar no solo en el conocimiento de ambos sino en la conservación y futura explotación turística de esta maravilla.

El campamento o castra aestiva de Sierracastro (Santiurde de Reinosa/Pesquera) es otro claro ejemplo del abandono de muchos yacimientos en Cantabria. Su excelente ubicación estratégica, sobre la cabecera de la calzada romana entre Pisoraca y Portus Blendium, lleva a pensar que pudo tener un papel importante en la romanización del territorio y el posterior control de las comunicaciones de la Meseta con la costa. Desgraciadamente ni su tipología ni su hipotético contexto histórico han llevado a su protección, apareciendo lo que parecen algunas remociones en su interior con la finalidad de extraer materiales arqueológicos de los cuales nada hay documentado.

Se sitúa a medio kilómetro al Sur de la localidad de Pesquera, a un kilómetro escaso de Rioseco y a 1,5 de Santiurde de Reinosa, quedando ubicado entre ambos municipios. Es curioso como la toponimia del enclave varía dependiendo si nos encontramos en uno u otro, ya que la alargada colina donde se asienta recibe el nombre de "El Coto" en Santiurde y "Las Suertes" en Pesquera. El hallazgo del campamento fue llevado a cabo por Miguel Ángel Fraile en la década de los 90 del siglo pasado, siendo visitado posteriormente por varios arqueólogos de renombre aún sin llevarse ningún tipo de intervención arqueológica hasta el momento.

El campamento o castellum de El Pedrón (Cervatos, Campoo de Enmedio) es uno de los mejores ejemplos a la hora de conocer e interpretar la importancia estratégica de según qué recintos fortificados. En este caso en concreto, no hablamos de un asentamiento de gran superficie, ni siquiera de una imponente atalaya dominando los valles de Campoo. De hecho, de entre las cimas que lo rodean, se encuentra ubicado por debajo de casi todas ellas. Pero que este dato no nos lleve a sobrevalorarlo: Es más que probable que en sus inicios jugase un papel fundamental en el asedio del conocido castro de Las Rabas y que después se convirtiese en enclave de gran valor sobre el control de las comunicaciones y abastecimiento del imperio romano en Cantabria.

Las primeras noticias sobre el yacimiento proceden del conocido investigador Miguel Ángel Fraile López, quien a finales del siglo pasado hace una breve descripción de lo que interpretó inicialmente como un castro prerromano (Fraile, 1990: 130-131). Durante los años siguientes a su "puesta de largo" se cita en diversas obras por conocidos autores como Eduardo Peralta Labrador (Peralta, 2003: 52 nota 320, 307 Fig. 153), Miguel Cisneros (Cisneros et alii, 2008: 98, nº 156) e incluso por el propio Fraile en varias ocasiones (Fraile, 2004: nº 19 / Fraile, 2006: 15, 39). Todos ellos hace alusión a su origen "castreño", aunque comienzan a dudar sobre dicha atribución. No sería hasta el año 2008 cuando Rafael Bolado del Castillo, dentro del proyecto "El castro de Las Rabas y el Bellum Cantabricum: una propuesta para el estudio de la Edad del Hierro en Cantabria" diese origen a una nueva interpretación e identificación del yacimiento, la cual se aleja de la hipótesis del castro para acercarse (acertadamente) a la construcción militar romana (Bolado del Castillo et alii.). A partir de este momento, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) inicia el estudio del yacimiento dentro de un plan de actuación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Los resultados de dicho estudio están todavía pendientes de publicación…(a esperar toca).

Los campamentos de La Poza se encuentran en el municipio de Campoo de Enmedio, concretamente cerca de la localidad de Cervatos. Los dos asentamientos de campaña o castra aestiva fueron descubiertos por Ángel García Aguayo aunque fueron realmente identificados como campamentos militares por Jose Manuel Iglesias Gil y Juan Antonio Muñiz Castro. Fueron ellos quienes propusieron la posibilidad de que pudiesen acoger temporalmente un contingente que participase en las Guerras Cántabras, un destacamento (vexillatio) de la Legio IIII Macedonica, o que incluso fuese el campamento de la famosa cohors I Celtiberorum. Para quien no lo sepa, la cohors I Celtiberum fue una unidad auxiliar de infantería, con caballería de apoyo, del ejército imperial. No sería hasta el año 2001 cuando Eduardo Peralta detectase que no se trataba tan solo de un campamento, sino que existían dos superpuestos, posiblemente utilizados en diferentes campañas. Las únicas campañas arqueológicas realizadas hasta el momento fueron realizadas por el arqueólogo Juan José Cepeda y su equipo, quienes realizaron un total de cinco sondeos (tres en el campamento I y dos campamento II).

El primero de los campamentos tiene una superficie total de 7,7 hectáreas, mientras que el segundo se extiende por un total de 4,6. Destacamentos sobre ellos que, a nivel estructural y de planta, son el "típico" campamento romano: de tipo rectangular con las esquinas redondeadas. Las defensas principales o aggeri del primero de ellos tiene una anchura en su base de 2,70 metros aproximadamente, realizándose mediante terraplenes de tierra y piedras extraidas del foso que circundaba todo el recinto campamental. Posee puertas en clavícula interna en el norte (porta praetoria), en el oeste (porta principalis sinistra) y en el este (porta principalis dextra). En este punto, permítanme dejar de ser objetivo: La puerta sur del recinto fue destruida por el gaseoducto de Enagas…¡viva el vino!..y luego nos preocupamos por la conservación del patrimonio.

El segundo de los campamentos aprovecha el mismo eje de orientación (noroeste-suroeste) que el primero. Estructuralmente, respecto a sus accesos, tan solo podemos hacer referencia a la aparición de parte de una de las puertas laterales en forma de clavícula interna.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by