El campamento de Curriel.los (Concejos de Aller y Lena, Asturias) es sin duda uno de los iconos de la conquista y posterior dominio del Imperio Romano no solo en Asturias, también del norte de Hispania. Su entramado estructural, su ubicación a más de 1.600 metros de altitud, su dominio sobre la vía Carisa (también se puede ver la costa en días despejados) y su posición en un paso estratégico desde la Meseta hacen de este yacimiento un lugar especial. Se ubica en el pico de La Boya, cuya altitud máxima es de 1.727 metros. Concretamente se extiende por la plataforma que componen dos pequeños cerros redondeados (ver en el mapa) unidos por una pequeña depresión. Incluso esta altitud hacia dudar en el pasado sobre su más que posible adscripción cronológica, además de otros elementos como veremos a continuación.

A diferencia de otros enclaves cercanos que han sido hallados en estas últimas décadas (pocos años en algún caso), Curriel.los es conocido desde hace mucho más tiempo, si bien es cierto que su potencial arqueológico y el volumen e importancia de lo allí encontrado es más contemporáneo. La existencia del yacimiento fue dada a conocer en el año 1858 por el erudito y militar Elías García Tuñon, quien quedó fascinado por el hallazgo de restos de unos yelmos romanos. Es por ello por lo que, contando además con parte de las enormes estructuras defensivas que encontró, creyó que estaba antes unos restos estructurales de origen indígena relacionados con el escenario bélico del Monte Medulio. Esta hipótesis inicial fue desacreditada a principios de siglo XX, cayendo en el olvido. De todos modos, Curriel.los seguiría durante décadas siendo considerado un poblado de la Edad del Hierro con posible reutilización romana (González, 1966:268), incluso sin tener nada que ver con el Bellum Cantabricum et Asturicum. Pero el avance del conocimiento en la castrametación romana, la aparición de nuevos elementos estructurales y las diferentes evidencias llevaron a los investigadores a no tener dudas sobre su adscripción meramente romana, aun siendo un campamento con muchas peculiaridades respecto a una construcción "canónica".

Está claro que la contextualización e investigación de Curriel.los ha marcado un antes y un después en el conocimiento de la conquista romana de Asturias. Gracias a la importancia de los restos materiales y estructurales, podríamos decir para entendernos (las comparaciones son odiosas) que nos encontramos con lo que supuso el hallazgo y estudio de la Espina del Gallego para Cantabria hace ya alguna década. Hoy en día, la proliferación de nuevos "campamentos de alta montaña" lleva camino de cambiar el mapa de las Guerras Astur-Cántabras como ocurrió por aquel entonces: L.laguezos, A Granda das Xarras o A Recacha en Asturias y Castro Negro, el Castellum de Vistrió o el campamento de Pando en Cantabria son ejemplos de este avance en la investigación. Eso sí, siempre y cuando las administraciones apoyen este tipo de proyectos que tanto conocimiento aportan a la cultura general.

El campamento de Curriel.los consta de cuantiosas estructuras defensivas, ofreciendo una distribución desigual. El sector más fortificado se encuentra en el cerro más septentrional, rodeándolo con hasta tres vallados concéntricos alrededor de la cumbre. La línea interna consta de un talud que cierra la cima, la intermedia se compone de un agger con fossa cuádruplex (sencillamente increíble) mientras que la línea más externa está conformada por un agger más una fossa dúplex.

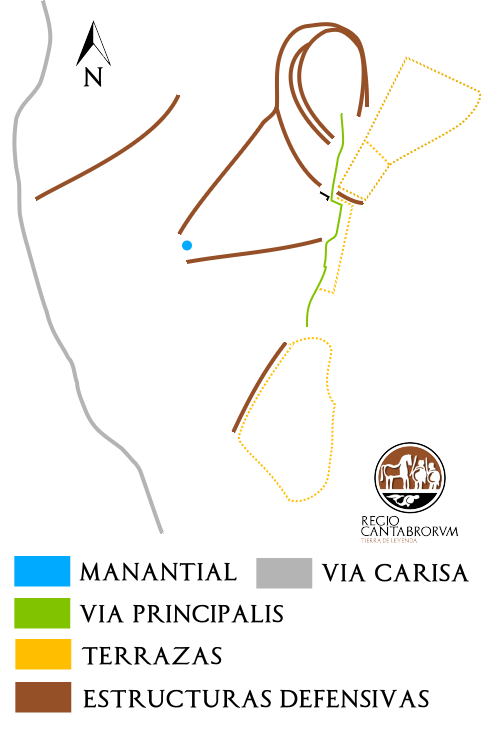

Como podemos apreciar en la imagen, otros dos valla con agger y fosa dúplex descienden desde la cima hacía la ladera en dirección Suroeste para crear un espacio triangular que culmina en un manantial. Todo el aparato defensivo estaría precedido por un largo brachium (brazo) integrado nuevamente por un agger y fossa que cortaría la vía Carisa en el Norte. Por último, en el cerro Sur, se puede apreciar una línea defensiva de lo que se cree que pudo ser parte un recinto que lo rodearía, si bien el resto ha desaparecido por procesos erosivos o bien no llego a finalizarse.

Curiosamente, todas las defensas vistas hasta este momento se encuentran en la vertiente occidental del yacimiento, posiblemente el sector más expuesto y por lo tanto con mayor necesidad constructiva. Por el contrario la vertiente oriental no tiene esa masificación, todo lo contrario. Nos encontramos tan solo con varias plataformas o terrazas escalonadas que probablemente se conformaron por inmensos deslizamientos geológicos. Cuatro de ellas, como observamos en la imagen, fueron incorporadas al asentamiento de un modo u otro. El acceso al campamento se realizaba por un único punto a través de la via principalis, que arrancaba en el Sur de la propia vía Carisa. El resto de vías encontradas hasta el momento se hayan en el interior del campamento, y son pasos entre los diferentes recintos y sectores o los conocidos como “paseos de ronda”.

En total, sumando las longitudes de defensa activa y los diferentes perímetros, nos encontramos ante un entramado de más de 1,5 kilómetros de estructuras. Esto, unido a los diferentes recintos os espacios que encerraban, nos dejan una superficie total de unas 4 hectáreas. Se cree que en total pudo albergar a unos 5.000 legionarios.

En las diferentes excavaciones dirigidas por Jorge Camino Mayor los resultados han ido consolidando la importancia del yacimiento intervención a intervención. Y no hablamos tan solo de los hallazgos materiales, sino del estudio e interpretación en la metodología constructiva utilizada y de las estructuras encontradas. Uno de los hallazgos más sorprendentes, que nos transporta por paralelos a nuestro querido campamento de Cildá, está relacionado con un grupo de barracones exhumado. Se ubicaban al pié de la cumbre, a ambos lados de la via principalis, y se trataba de estructuras de planta rectangular. Sus paredes constaban de un zócalo de piedra de 0,60 metros de anchura, pero el alzado de las paredes fue realizado con madera y barro según indican los restos calcinados que se encontraron. La estancia más septentrional conserva en su piso arcilloso varios hoyos de poste alineados con la pared Norte, sobre los cuales posiblemente se asentase una techumbre vegetal.

Llama poderosamente la atención que en la estancia meridional, apareciese una gran concentración de avellanas y otras semillas carbonizadas asociadas a grandes vasijas fragmentadas. Este hallazgo nos vuelve a transportar al campamento de Cildá, donde también apareció un barracón con base pétrea y restos cerámicos asociados a semillas (Peralta 2011:30). En este sector se hallaron también un buen número de materiales de gran valor tales como una llave de hierro, afiladeras de piedra, tachuelas de caligae, el capitulum de una catapulta y un quinario de Carisio. Estos materiales completarían el increíble registro que posee todo el campamento, uno de los más prolíferos si atendemos a la cantidad y calidad de los materiales encontrados en conjunto: piquetas de tienda, pila (jabalinas), dos lanzas, dos azadones, un proyectil de honda, una dolabra, una cuchara y un increíble lote numismático coetáneo al Bellum Asturicum: un denario de Julio César de 54-51 a.C, un as de Cneo Pompeyo anterior a 45 a.C., un as de ¿Arausio? de 30-29 a.C., un as de Celsa anterior a 27 a.C., un as de Publio Carisio de 23 a.C., un quinario de Mérida de 25-23 a.C. y moneda partida posterior a 23 a.C.

Todos podemos disfrutar del campamento romano de Curriel.los, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Asturias.

Es curioso observar, a medida que sigues los pasos del ejército romano en su conquista por el Norte de Hispania, que sus pautas seguían un esquema básico a la par que efectivo. Ya nos lo encontramos en Cantabria hace décadas, incluso en nuestros días la aparición de nuevas estructuras campamentales no hacen más que reafirmar el paso ordenado de las legiones tanto en la conquista como en la posterior apertura de vías de comunicación: En Cantabria, los campamentos de El Cincho, Cildá, La Espina del Gallego y el Campo de Las Cercas en la conocida vía del Escudo o los campamentos de La Poza y Sierracastro en la aún por determinar vía del Besaya hacia Portus Blendium. En Asturias, las diferentes vías de acceso desde la Meseta que se aproximan a la costa cumplen un patrón similar: Los campamentos de L.lagüezos y Curriel.los en la famosa vía Carisa o, más al Noroeste y en otro frente, A Granda das Xarras o A Recacha. Nos encontramos ante estructuras militares "custodiando" el paso de importantes y atípicos viales (de montaña) con un incalculable valor para el control del territorio.

Hoy abrimos un nuevo frente de comunicación junto a la (desconocida para muchos) vía de La Mesa, uno de los principales accesos al territorio astur trasmontano en época romana. Discurre desde la "Asturia cismontana" hasta la desembocadura del río Nalón, ubicación de la antigua Flavionavia citada en las fuentes clásicas. Tanto la vía de La Mesa como La Carisa responden en teoría a un mismo patrón direccional Sur-Norte en el avance de las tropas romanas, algo muy similar a lo que hemos expuesto anteriormente con el acceso por la cuenca del Besaya o por la Sierra del Escudo hacia la costa.

Siguiendo el trazado de estas vías, se produjo el hallazgo del recinto del Mouro en el año 2010. Se realizó gracias a los vuelos de prospección llevados a cabo por el Instituto Ausonius de Burdeos, dirigidos por F. Didierjean, cuyo objetivo era definir los principales corredores de entrada del conflicto del Bellum Cantabricum et Asturicum. Un año después el mismo equipo, gracias a la prospección insitu y a las diferentes ortofotos, identificaron el recinto de Valbona, completando así un nuevo hallazgo que no hacía más que reafirmar la importancia del enclave. Tras la correspondiente notificación a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias (Exp. 605/10), se han llevado a cabo diferentes intervenciones para definir con exactitud el alcance del yacimiento, si bien es cierto que no se ha realizado ningún trabajo exhaustivo como los que conocemos en los campamentos de la "vecina" Carisa. No obstante, todo apunta a que nos encontramos ante un conjunto arqueológico que dará que hablar a corto plazo. Un enclave que a buen seguro irá ganando importancia dentro del mapa militar romano en la conquista del territorio astur.

En el entorno de la localidad de Quintanilla de Rucandio (Valderredible) se levanta el conocido como Pico Castro, una imponente atalaya natural que sigue guardando con celo gran parte de su milenario legado. Tanto el poblado prerromano como el campamento de campaña o castellum que alberga son una auténtica incógnita que esperemos que con el paso del tiempo de sus frutos arqueológicos. De ambos yacimientos se sabe relativamente poco, ya que no se ha realizado intervención ninguna arqueológica a excepción de prospecciones visuales. Es por esto por lo que para alguno de sus elementos estructurales hay diversas hipótesis igualmente validas hasta que se demuestre lo contrario..nos adentramos de nuevo en el mundo de la "arqueología interpretativa" tan necesaria siempre y cuando sea un apoyo para la investigación in-situ de los enclaves, pero tan controvertida si es la única herramienta de trabajo.

Nos centraremos en el yacimiento denominado El Castro II, el cual engloba el campamento de campaña o castellum romano. Ubicado en el extremo Sureste de la plataforma inferior de la formación rocosa, El Castro II ocupa una de las "esquinas" desde donde se controla el tránsito por el valle al Sur y el yacimiento superior (correspondiente al castro prerromano) al Norte. Fue descubierto por José Ángel Hierro Gárate y Eduardo Peralta Labrador en el año 2007, si bien es cierto que años antes García Soto menciona la existencia de varias estructuras al pie de El Castro (2001: 141-142) sin determinar si se refería a estas mismas o no. En el año 2008 fue incluido en el Inventario Arqueológico de Cantabria (INVAC) por uno de sus descubridores, José Ángel Hierro Gárate.

El campamento romano de Cildá (Corvera de Toranzo / Arenas de Iguña) es sin lugar a dudas un yacimiento único en Cantabria, me atrevería a decir que incluso en toda la Península. Cierto es que no es un campamento "espectacular" en cuanto a edificaciones o estructuras defensivas que llamen la atención del visitante, ni siquiera en cuanto a los materiales hallados en el mismo. Lo que no mucha gente no sabe es que este emplazamiento corresponde al tipo IV que el tratadista latino Pseudo-Hyginio (segunda mitad del siglo II d.C) considera como campamento de montaña o castra in monte, siendo Cildá el primer campamento de este género localizado en el mundo romano. ¿Aún te quedan dudas de su importancia?. Veamos un poco más sobre este enclave.

Su existencia como emplazamiento con importantes estructuras es conocida desde finales del siglo pasado, concretamente desde los años 80. La primera cita de Cildá en una publicación la realizó González de Riancho en el año 1988, aunque atributo el lugar a un posible poblado indígena. Sería el conocido investigador A.Arredondo quien trazase el camino, ya que sería él quien identificase inicialmente las estructuras como un campamento romano, confirmando esta teoría años más adelante Eduardo Peralta Labrador. Este último marcaría un antes y un después en el estudio e investigación de este y otros campamentos romanos como La Espina del Gallego, el Campo de Las Cercas y el Castillejo (Palencia) y su contexto en las Guerras Cántabras.

Antes de entrar en detalle sobre sus características, queremos hacer una pequeña reflexión sobre la conservación del campamento y la problemática que ello conlleva. Los problemas que afectan al campamento de Cildá son casi tan antiguos como el conocimiento que se tiene sobre su importancia arqueológica e histórica. Ya en la década de los 80 se construye en el centro del yacimiento una estación repetidora de radio , destruyendo parcialmente (incluso totalmente) dos estructuras de edificios atribuibles a la fase campamental romana. Poco o nada se hizo para salvaguardar este enclave, incluso tras las advertencias sobre su destrucción. Años después, a principios de la década de los 90, se abre una pista forestal que sube desde Sel de la Carrera y que llega a la cima del enclave, construyéndose además un edificio para albergar instalaciones de Telefónica con grandes antenas incluidas. Estas obras destruyeron también parte de las estructuras de la cima, además de seccionar las defensas del recinto. Por último, no podemos olvidar los restos de la cimentación de una antena medidora de viento, instalada ilegalmente por una empresa promotora de parques eólicos que finalmente tuvo que retirar..aunque el daño ya estaba hecho. Sin palabras..

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by