La calzada de Peña Cutral (Campoo de Enmedio, Cantabria) es el máximo exponente viario de tipología romana en Cantabria. Se sitúa en el paso abierto entre las cumbres de La Rasa y Cotio, punto estratégico a la hora de acceder desde el sur de Cantabria hasta la cuenca del rio Ebro. Ya no solo eso, sino que su importancia también estriba en ser la vía de comunicación que nos deja a las puertas de la ciudad de Iuliobriga, siempre y cuando la urbe esté ubicada en el yacimiento de Retortillo.

Ya en el siglo XIX, Ángel de los Ríos hizo hincapié en la posible importancia arqueológica de este paso, citando la existencia de una calzada en las inmediaciones (Ríos y Ríos, 1889). Este sería el punto de partida para que, a mediados de la década de los 50, A. García y Bellido trabajase sobre el terreno y se convirtiese en el primer investigador en describir los hallazgos romanos localizados en el entorno de la propia vía, entre los que destacaban restos cerámicos y un as de Augusto acuñado en Celsa. Tendrían que pasar más de treinta años hasta que se realizase la primera intervención arqueológica como tal, concretamente entre los años 1988 y 1989 de la mano de Juan Antonio Muñiz y José Manuel Iglesias Gil. Seria este trabajo el que sacase a la luz el potencial arqueológico de la calzada, obteniendo de sus resultados todo el conocimiento que hasta nuestros días se tienen de Peña Cutral. Llevaron a cabo una prospección y diversos sondeos (que luego veremos en detalle) del collado donde se pudo confirmar inequívocamente el carácter romano de la vía, coincidiendo el tiempo además con la localización de un milario dedicado al emperador Caro en el entorno de Celada Marlantes.

De los aproximadamente 4 kilómetros conocidos de su trazado, solo se aprecia su firme original en los sondeos practicados en la citada intervención, sin contar con el tramo que se conserva a su paso por el yacimiento de Retortillo. Desde este punto hacia el collado de Peña Cutral la calzada discurre encajada en la ladera, con suaves pendientes y un trazado más o menos rectilíneo. Todo lo contrario ocurre con su vertiente Sur, zona mucho más escalonada (con pendientes parciales del 9%) donde la infraestructura realiza varios cambios bruscos de dirección para superar estas curvas de nivel. De lo que no queda duda, a diferencia de las otras "calzadas romanas" de Cantabria, es las características técnicas y constructivas de Peña Cutral responden a la perfección a la tipología romana de época imperial en Hispania. No hablamos por lo tanto de estrechos caminos entre montes y brañas, sino de una calzada de una plataforma que oscila entre los 6/7 metros, con un firme consistente en varias capas de zahorra (suelos granulares) de guijo calizo o canto rodado según la zona y necesidad, todo ello contenido en una estructura de roca arenisca y gruesos cantos que dan forma a los margines de esta espectacular construcción.

En la citada intervención arqueológica llevada a cabo por Juan Antonio Muñiz y José Manuel Iglesias Gil se realizaron un total de 9 sondeos, algunos de ellos limitados a la limpieza y examen de sectores que pudiesen contener mayor información de la calzada. Destacar, como veremos más adelante, que los más prolíferos fueron el 4, 8 y 9.

Se comenzó a investigar un lugar próximo al calero que tanto A. García y Bellido como Solana habían referenciado en los diferentes documentos gráficos de sus publicaciones. El enclave presentaba una pequeña alineación de bloques calizos por uno de arenisca intercalado, conformando el margen externo. Desgraciadamente, tras la limpieza del sondeo, se comprobó que este sector estaba muy deteriorado, aportando poca información al respecto y descartándose así una excavación más en detalle en el sondeo.

En la misma vertiente que el sondeo 1, un poco más adelante, se apreció lo que parecía un pequeño talud de un metro y medio que parecía tener como objetivo facilitar el trazado en una de las curvas de la calzada. Se realizó aquí el sondeo 2, quedando como única característica reseñable la aparición de manchas de cal que fueron atribuidas a la posible pérdida por el traqueteo de los carros que la transportaban. El estado del firme en este punto, al igual que en el anterior, era bastante precario.

Las manchas de cal y el deterioro del firme, compuesto de grijo calizo y limitado por pequeños bloques de arenisca en sus márgenes, también fueron la tónica reinante en el sondeo 3. En este sector la vía ascendía de un modo uniforme y casi rectilíneo hasta lo alto del collado, encontrándose a lo largo del recorrido pequeñas hileras de piedra.

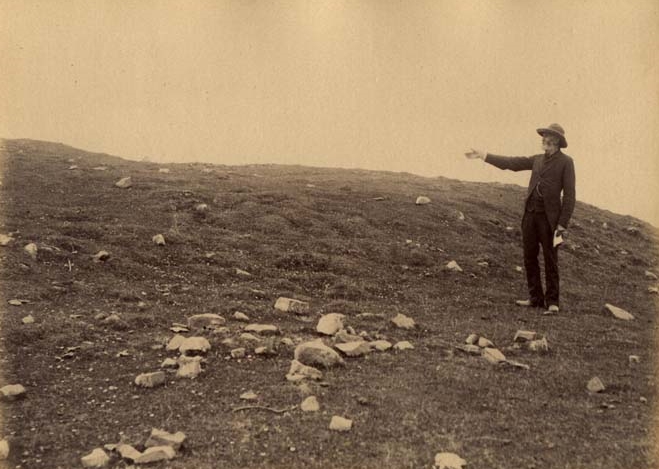

Como bien apuntamos anteriormente, uno de los sondeos más prolíferos. A juicio de los investigadores, se trata del lugar descrito por Ángel de los Ríos a finales del siglo XIX (en la imagen), posteriormente estudiado por García Bellido. Este punto se encuentra a unos 5 metros del deslinde entre Retortillo y Celada Marlantes, pudiéndose apreciar en superficie una alineación de 6 bloques de arenisca de gran tamaño que forman una línea de 3 metros aproximadamente.

Se realizó una cata de 3x4 metros, posteriormente ampliada en superficie similar, que dejo al descubierto un sondeo de unos 24 m2. Se puso al descubierto una vía perfectamente conservada de uno 5 metros de ancho que transcurría por los 3 metros de largo de la cuadricula. El firme más superficial aparecía elevado unos 30 cm sobre un pequeño agger, estando formado por una acumulación de grijo calzo de tamaño medio. Limitando en su margen Este se encontraba la hilada arenisca que se apreciaba en superficie antes de realizar cata, quedando el sector Oeste “sin margen” por la más que probable perdida de los bloques contenedores. De todos modos, se conservaban en este sector algunos bloques de caliza de tamaño superior a los de la superficie de la vía.

Resulto más que interesante la presencia de roca arenisca en el interior de la calzada, muy similar a los molinos de mano indígenas por lo liso de sus caras. No se encontró resto alguno de cerámica en este sondeo, aunque en el cortafuegos contiguo apareció un pequeño fragmento de cerámico común romana.

Se realizó un sondeo, identificado como 5, a unos 40 metros del deslinde entre Retortillo y Celada Marlantes, ya en el flanco norte de Peña Cutral. La cuadricula de unos 3x3 metros aproximadamente sacó a la luz la característica alineación de bloques de arenisca y, justo a continuación, los restos del antiguo camino también muy deteriorados.

Del mismo modo, esta vez a unos 47 metros del deslinde citado, se abrió una pequeña cata que arrojo restos similares a los del sondeo 5 (suelo bastante deteriorado).

Inmersos ya en el área boscosa (pino) que puebla parte de Peña Cutral, se estableció un sondeo de unos 3x6 metros que posteriormente fue ampliado por el buen estado de conservación de los restos hallados, de este modo se buscaban posibles cunetas anexas. En este caso los restos encontrados, además de encontrarse perfectamente conservados, llamaban la atención por encontrarse por debajo de la altura de los márgenes, dando lugar a pensar que pudiese tratarse de un nivel inferior de la calzada. Se llegó a esta conclusión apoyándose también en la ausencia de agger donde se sustentase la base de la calzada.

Debido al potencial arqueológico que alcanzaban los restos en el interior del actual pinar, se decidió abrir otro sondeo (8) de idénticas características al anterior, llegándose a advertir en este caso la considerable mejora en la conservación de la vía. A diferencia del sondeo 7, esta cata proporciono interesantes hallazgos. En este caso la calzada si apareció alzada sobre el agger característico, aunque se observó la ausencia de varias capas de la vía. Curiosamente este sector apareció con una doble hilera de piedra arenisca en el margen de la calzada, siendo este dato totalmente contrario a lo encontrado hasta entonces en el resto de los sondeos. Entre ambas, se asentaba un “colchón” de grijo calizo, donde se hallaron dos bordes de cerámica negra, atribuida al periodo romano.

El más significativo de todos los realizados, sin duda todo un exponente a la hora de interpretar las investigaciones viarias del mundo romano en Cantabria. Se abrió una gran cuadrícula de 7,50 x 5,70 metros donde se pusieron al descubierto unos 42 m2 de calzada en un estado muy aceptable. A diferencia del resto de sondeos, en este se ejecutó un sondeo estratigráfico con el fin de aclarar la estructura completa de la vía. El orden de las capas sería este, siendo el primero de los puntos la parte más superficial del estrato:

Todos podemos disfrutar de la calzada de Peña Cutral, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

El campamento romano de La Muela (Villamartín de Sotoscueva, Burgos) es uno de los yacimientos más impresionantes sobre los que hemos escrito. Ya no solo por su ubicación, sobre una enorme península caliza rodeada de escarpados acantilados, sino también por su importancia historia dentro de un contexto que nos apasiona: Las Guerras Cántabras. Sale a la luz en el año 1999, concretamente en una serie de prospecciones realizadas por Eduardo Peralta Labrador, Federico Fernández y Roberto Ayllón, quienes atestiguan su tipología de enclave militar romano gracias a los materiales y estructuras halladas en superficie. Sería el primer paso antes de confirmar, como veremos más adelante, que es un yacimiento de gran relevancia para conocer más información de la antigua Regio Cantabrorum.

La peña de La Muela se encuentra a unos 1.139 metros de altitud, ocupando su cima un total de 1,12 hectáreas en un espacio prácticamente llano y muy erosionado, careciendo además de vegetación alguna. Domina por el Este (incluso por parte del sector Sur) el llamado Canal de La Dulla, un vasto páramo de altura cubierto por un espeso bosque. Por el flanco contrario, al Oeste, los acantilados dan paso a la Merindad de Valdeporres, mientras que por el Norte cae hacia la los llanos de la localidad de Villamartín de Sotoscueva. Su ubicación, como todas las de origen romano, no es fruto de la casualidad ya que se encuentra enmarcado en el paso natural del área del nacimiento del Ebro (al oeste) hacia la cuenca pasiega y el valle de Villarcayo. De hecho, el campamento de La Muela esta comunicado visualmente (muchos kilómetros al norte) con otros campamentos romanos de la zona, incluso dentro de la actual Cantabria.

Volviendo a su morfología, el "istmo" que une la península al paramo es uno de los puntos más interesantes del yacimiento, ya que es uno de los lugares donde más materiales fueron hallados en las posteriores intervenciones arqueológicas y el primer punto donde afloran los primeros restos constructivos. Concretamente se puede apreciar una estructura defensiva a base de dos "aggeres" de tierra y piedra de unos 5 metros de largo que encierran el área de la península dotándolo además del único acceso al recinto. Llama poderosamente la atención el "agger" interno, ya que dispone de una prolongación en forma de cuarto de círculo con muro hacia el interior que forma un estrechamiento o pasillo de control antes de la puerta, la cual es una clavícula interna. No hay más estructuras defensivas (¿para qué?) en el campamento, son totalmente innecesarias viendo la morfología de la península. Lo que sí aparecerían en el interior serían varias depresiones circulares que podrían corresponder a cabañas de la Edad del Bronce excavadas en el subsuelo rocoso.

De vuelta al uso militar, se cree que el campamento pudo albergar como máximo una o dos cohortes con algunos auxiliares, pudiendo incluirlo así tipológicamente como "castra aestiva". Esta aproximación no es fruto de la casualidad, sobre todo porque las reducidas dimensiones de la atalaya natural que ocupa no dan para mucho más. Este dato no es impedimento alguno para comprobar, como veremos a continuación, que es un yacimiento único por la cantidad y calidad de los restos materiales hallados.

El campamento o castellum de El Pedrón (Cervatos, Campoo de Enmedio) es uno de los mejores ejemplos a la hora de conocer e interpretar la importancia estratégica de según qué recintos fortificados. En este caso en concreto, no hablamos de un asentamiento de gran superficie, ni siquiera de una imponente atalaya dominando los valles de Campoo. De hecho, de entre las cimas que lo rodean, se encuentra ubicado por debajo de casi todas ellas. Pero que este dato no nos lleve a sobrevalorarlo: Es más que probable que en sus inicios jugase un papel fundamental en el asedio del conocido castro de Las Rabas y que después se convirtiese en enclave de gran valor sobre el control de las comunicaciones y abastecimiento del imperio romano en Cantabria.

Las primeras noticias sobre el yacimiento proceden del conocido investigador Miguel Ángel Fraile López, quien a finales del siglo pasado hace una breve descripción de lo que interpretó inicialmente como un castro prerromano (Fraile, 1990: 130-131). Durante los años siguientes a su "puesta de largo" se cita en diversas obras por conocidos autores como Eduardo Peralta Labrador (Peralta, 2003: 52 nota 320, 307 Fig. 153), Miguel Cisneros (Cisneros et alii, 2008: 98, nº 156) e incluso por el propio Fraile en varias ocasiones (Fraile, 2004: nº 19 / Fraile, 2006: 15, 39). Todos ellos hace alusión a su origen "castreño", aunque comienzan a dudar sobre dicha atribución. No sería hasta el año 2008 cuando Rafael Bolado del Castillo, dentro del proyecto "El castro de Las Rabas y el Bellum Cantabricum: una propuesta para el estudio de la Edad del Hierro en Cantabria" diese origen a una nueva interpretación e identificación del yacimiento, la cual se aleja de la hipótesis del castro para acercarse (acertadamente) a la construcción militar romana (Bolado del Castillo et alii.). A partir de este momento, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) inicia el estudio del yacimiento dentro de un plan de actuación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Los resultados de dicho estudio están todavía pendientes de publicación…(a esperar toca).

Definir en un solo párrafo el significado del yacimiento de la Espina del Gallego (Corvera de Toranzo, Anievas y Arenas de Iguña) se nos hace prácticamente imposible. Su descubrimiento, estudio y excavación marcaron un antes y un después a la hora de buscar respuestas a muchos aspectos desconocidos de las Guerras Cántabras. Es otro de los claros ejemplos de ocupación prerromana (castro indígena), asedio y ocupación por parte del ejercito romano. Pero decenas de matices y hallazgos hacen de la Espina del Gallego un yacimiento diferente...único en Cantabria. En nuestra sección haremos hincapié sobre todo en su vertiente “romana” como castellum, aunque no debemos de olvidar que antes de ser asediado fue probablemente uno de los castros más importantes de Regio Cantabrorum. Apuntemos tan solo un pequeño dato en base a su ubicación como castro: desde su punto más alto se pueden observar al menos otros 9 recintos castreños..imaginemos lo importante que era este dato (defensivamente hablando) para sus antiguos moradores. Como no, los romanos no quisieron pasar por alto este matiz tan importante en la conquista del norte de Hispania, haciendo suya esta majestuosa atalaya.

Respecto a la toponimia del lugar, existen varias vertientes interpretativas. El término “gallego” tiene probablemente etimología latina a partir de un hipotético “Gallicus” relacionado con la ocupación romana del lugar. No es ni mucho menos descabellado tampoco pensar en el viento Noroeste (gallego) al que está expuesta su cima casi de continuo. Más difícil encontrar la fuente toponímica de “Espina”, aunque algunas fuentes (Castros y castras en Cantabria) citan que podría hacer alusión a la forma alargada y estrecha de la cima.

La primera referencia histórica (arqueológicamente hablando) de la Espina del Gallego se hace en el año 1988, concretamente en una publicación monográfica de Gonzalez de Riancho en la que se menciona la posible vía romana que recorre la cima de la sierra. No fue hasta el año 1996 cuando Eduardo Peralta Labrador destapó el tarro de las esencias en sus excavaciones y prospecciones en la sierra. Fue en estas actuaciones arqueológicas cuando se reconoció la estructura castreña del lugar, además de encontrar una punta de proyectil de catapulta de hierro (pilum catapultarium) y un denario romano tardorepublicano. La punta de proyectil se convertiría por aquel entonces en la primera prueba material de la presencia del ejército romano en la parte septentrional de Cantabria. Estos hallazgos fueron inmediatamente relacionados con el episodio narrado por Floro y Orosio de la toman de Aracelium/ Aracillum, siendo esta noticia un “boom” en los medios culturales y científicos de Cantabria. Desde entonces, año 1997, hasta 2002 se sucedieron de un modo casi continuo las excavaciones y prospecciones en el yacimiento, aflorando una gran riqueza material sobre todo ligada al ejercito romano.

Estructuralmente se definieron con claridad los recintos pertenecientes al castro indígena y los correspondientes al castellum (que veremos posteriormente). En el recinto superior o “acrópolis” se encontraron diversas estructuras, amurallamientos, un horno de hierro y un barracón de hasta 100 metros de largo (que veremos posteriormente). En la parte más baja del yacimiento se delimitaron dos recintos, los cuales correspondían a la parte “indígena” del yacimiento. Son destacables sus antiguas murallas ya que se cree que esta línea defensiva tenía una altura cercana a los 2 metros, además de una increíble anchura de 3,5 metros. No debemos de olvidar el foso que las rodeaba, el cual se cree que estaba dotado de estacas clavadas en su fondo. Por último, se identificaron al menos 20 estructuras prerromanas (establos, chozas, etc) en la ladera oeste del yacimiento.

Destacaremos por último que secciones como esta no se podrían escribir sin los increíbles trabajos publicados en libros como:

Os dejamos las portadas en la sección de "Imágenes" por si queréis reconocerlos a la hora de adquirirlos.

El campamento romano o castellum de Vistrió (Pesaguero, Cantabria) es, sin lugar a dudas, uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de los últimos años en nuestra región. En cualquier otro contexto geográfico, incluso cronológico, estaríamos hablando igualmente de un enclave con un inmenso potencial para el conocimiento de las estructuras campamentales romanas. Pero teniendo en cuenta tanto su ubicación y características, como su posible adscripción cronológica podemos decir que estamos ante uno de los campamentos romanos de campaña situados a mayor altitud de Cantabria (el establecimiento militar romano más alto de la Península sería la turris del Robadorio, no muy lejos de allí), en un escenario de alta montaña y controlando uno de los accesos naturales al valle de Liébana desde el Sur (y a una de las zonas más elevadas del extremo oriental de la Cordillera Cantábrica).

Es en este punto donde, más que sugestionados y absorbidos por los ecos guerrero-legendarios de la resistencia cántabra frente a las legiones, llegamos a plantearnos…¿Y si estuviésemos más cerca del Monte Vindio, uno de los últimos baluartes de los antiguos cántabros en la guerra de 26-25 a. C.?. Cierto es que esta pregunta no tiene aún demasiado apoyo científico basado en hallazgos reales, pero la interpretación de las fuentes clásicas (más acertada o no), cierta toponimia y otros posibles restos aún por estudiar aunque ya localizados apuntan a que este antiguo lugar de refugio indígena, sobre el cual se dice que los cántabros allí retirados se jactaban de que antes subirían las aguas del Oceano que las legiones romanas, pudo estar en el entorno montañoso que nos ocupa. Resulta tentador sumarnos a esa hipótesis y asumir que quizá este campamento pudo tener algo que ver con el asedio al legendario monte, aunque en ese sentido casi todo esté aún por demostrar.

En cuanto a Liébana, desde principios del presente siglo algunos investigadores, entre los que destaca Gonzalo Gómez Casares, han hallados varios yacimientos fortificados relacionados con la Edad del Bronce-Hierro en la comarca. Curiosamente, y a diferencia de otros grandes oppida al Sur de Cantabria, Burgos y Palencia, estos no presentaban signos de asedio evidente, como si la comunidad indígena del gran valle hubiese vivido en relativa tranquilidad. Esto, unido a la casi nula presencia de campamentos o estructuras defensivas de tipología romana (Robadorio) en el entorno, desligaba el nexo entre estos asentamientos y las Guerras Cántabras. Pero ahora, ante este hallazgo, surgen las preguntas: ¿Por qué tenemos una estructura campamental romana justo en el Collado del Vistrió? ¿Qué se pretendía controlar o asediar? ¿Cuántos legionarios albergaría y para qué? ¿Estamos más cerca de…?. Demasiadas cuestiones que esperan respuesta.

Volviendo al yacimiento en sí, fue descubierto por José Ángel Hierro Gárate en el año 2012 gracias a la fotografía aérea e imágenes satélite de la zona. Tras dar parte al Servicio de Patrimonio, en Septiembre de ese mismo año visitó el lugar con Gustavo Sanz Palomera, arqueólogo del Gobierno de Cantabria, y Pepe Diego Estébanez, comprobando in situ la existencia de una estructura defensiva de cronología indeterminada aunque sin duda antigua. Tras plantear por primera vez su posible carácter campamental romano en una nota del artículo "Las Guerras Cántabras" del libro editado por ADIC Cántabros. Origen de un pueblo, su definitiva identificación como tal llegó el año pasado, cuando el propio José Ángel Hierro Gárate, Enrique Gutiérrez Cuenca y Rafael Bolado del Castillo descubrieron, gracias a la revisión de fotografías aéreas antiguas, la existencia de una puerta en clavícula en la zona superior. Fue presentado en "sociedad" dentro del I Encuentro Arqueológico Las Guerras-Ástur-Cántabras celebrado en Gijón (Octubre de 2014), donde esos tres autores dieron a conocer una serie de nuevos hallazgos posiblemente relacionados con las Guerras Cántabras en las ponencia "Avances en la identificación de nuevos escenarios del Bellum Cantabricum (1): hacia el corazón de Cantabria" y "Avances en la identificación de nuevos escenarios del Bellum Cantabricum (2): ¿Más cerca del Mons Vindius?". Como podemos comprobar, estamos ante un hallazgo "recién salido del horno" y todo lo que venga a partir de este 2015 responderá muchas de las cuestiones planteadas anteriormente. Esperemos que no sea otro de los yacimientos que queden en el olvido administrativo, ya que tal vez estemos a las puertas de aclarar un poco más sobre una época apasionante en Regio Cantabrorum

Es curioso observar, a medida que sigues los pasos del ejército romano en su conquista por el Norte de Hispania, que sus pautas seguían un esquema básico a la par que efectivo. Ya nos lo encontramos en Cantabria hace décadas, incluso en nuestros días la aparición de nuevas estructuras campamentales no hacen más que reafirmar el paso ordenado de las legiones tanto en la conquista como en la posterior apertura de vías de comunicación: En Cantabria, los campamentos de El Cincho, Cildá, La Espina del Gallego y el Campo de Las Cercas en la conocida vía del Escudo o los campamentos de La Poza y Sierracastro en la aún por determinar vía del Besaya hacia Portus Blendium. En Asturias, las diferentes vías de acceso desde la Meseta que se aproximan a la costa cumplen un patrón similar: Los campamentos de L.lagüezos y Curriel.los en la famosa vía Carisa o, más al Noroeste y en otro frente, A Granda das Xarras o A Recacha. Nos encontramos ante estructuras militares "custodiando" el paso de importantes y atípicos viales (de montaña) con un incalculable valor para el control del territorio.

Hoy abrimos un nuevo frente de comunicación junto a la (desconocida para muchos) vía de La Mesa, uno de los principales accesos al territorio astur trasmontano en época romana. Discurre desde la "Asturia cismontana" hasta la desembocadura del río Nalón, ubicación de la antigua Flavionavia citada en las fuentes clásicas. Tanto la vía de La Mesa como La Carisa responden en teoría a un mismo patrón direccional Sur-Norte en el avance de las tropas romanas, algo muy similar a lo que hemos expuesto anteriormente con el acceso por la cuenca del Besaya o por la Sierra del Escudo hacia la costa.

Siguiendo el trazado de estas vías, se produjo el hallazgo del recinto del Mouro en el año 2010. Se realizó gracias a los vuelos de prospección llevados a cabo por el Instituto Ausonius de Burdeos, dirigidos por F. Didierjean, cuyo objetivo era definir los principales corredores de entrada del conflicto del Bellum Cantabricum et Asturicum. Un año después el mismo equipo, gracias a la prospección insitu y a las diferentes ortofotos, identificaron el recinto de Valbona, completando así un nuevo hallazgo que no hacía más que reafirmar la importancia del enclave. Tras la correspondiente notificación a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias (Exp. 605/10), se han llevado a cabo diferentes intervenciones para definir con exactitud el alcance del yacimiento, si bien es cierto que no se ha realizado ningún trabajo exhaustivo como los que conocemos en los campamentos de la "vecina" Carisa. No obstante, todo apunta a que nos encontramos ante un conjunto arqueológico que dará que hablar a corto plazo. Un enclave que a buen seguro irá ganando importancia dentro del mapa militar romano en la conquista del territorio astur.

El campamento o castellum de El Cantón (Molledo / Arenas de Iguña) es otro claro ejemplo de que un yacimiento relacionado con las Guerras Cántabras es mucho más que los materiales allí encontrados, incluso mucho más que la superficie que ocupa. Si la arqueología se basara tan solo en parámetros como estos..este recinto fortificado tendría poco o ningún interés. Nada más allá de la realidad, ya que tanto la situación de El Cantón como su morfología hacen de este yacimiento algo único en nuestra región, veamos porqué.

Fue localizado en el año 1996 por un equipo dirigido por el conocidísimo Eduardo Peralta Labrador, aunque cierto es que ya había sido citado por A.Arredondo como "poblado cántabro" años antes. Su ubicación no es ni mucho menos casualidad, ya que tiene un buen dominio visual sobre la sierra donde se encuentra el yacimiento de la Espina del Gallego (al oeste) y el campamento romano de Cilda, ambos lugares claves en el desarrollo de las Guerras Cántabras.

El "castellum" de El Cantón tiene una superficie aproximada de 7.200 m2, quedando este área delimitada por un talud redondeado o agger de forma circular (ligeramente ovalada). Este tipo de estructuras defensivas se corresponde a un tipo denominado como "castra lunata" o "castra rotunda", muy poco comunes en nuestra región (me atrevería a decir que único). El perímetro se compone de una línea de vallum (agger de tierra y foso) de 1,82 metros de altura, creyéndose además que pudo estar reforzado exteriormente por un parapeto de madera. Las características del citado foso se corresponden con las de una fossa fastigata (en V), además de tener unos 2,66 metros de ancho por casi medio metro de profundidad. Otros de los aspectos destacables de este yacimiento son sus dos puertas en clavícula (orientadas al este y noroeste), elementos característicos de los campamentos militares de la época Augustea. Curiosamente una de las puertas se encuentra orientada hacia el yacimiento de la Espina del Gallego.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by