Entre los arboles de una inmensa plantación forestal, a cerca de 1.000 metros de altitud, se encuentra otro de los ejemplos del abandono que sufren muchos de nuestros yacimientos por los que tanto nos gusta rasgarnos las vestiduras y así hablar de los antiguos cántabros y nuestra heredada valentía: El castro de Lerones (Cabezón de Liébana, Cantabria). Se encuentra situado sobre la localidad que le da nombre, concretamente sobre una elevación del cordal que desciende de la Sierra de Peña Porrera. Esta atalaya natural domina gran parte del valle de Pesaguero, por lo que se creé que pudo tener un papel clave a la hora de controlar la entrada en Liébana desde el valle de Polaciones o incluso desde la meseta a través de Piedrasluengas.

El recinto fue descubierto a finales del siglo pasado, concretamente en el año 1991, por Gonzalo Gómez de Casares, quien acompañado por Angel Ocejo, Raúl Molleda y Manuel Bahillo identificó las estructuras correspondientes. Posteriormente sería citado como castro por arqueólogos de renombre como Eduardo Peralta Labrador y Enrique Muñoz, aunque siempre de un modo simplificado debido a que no existen investigaciones ni estudios sobre el mismo. En los últimos años, el castro de Lerones ha pasado a formar parte del INVAC (Inventario Arqueológico de Cantabria).

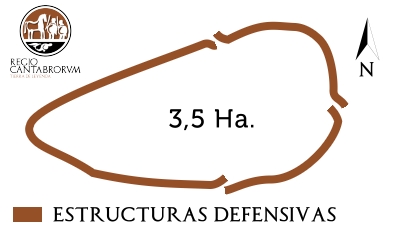

El castro de Lerones se sitúa sobre una cima llana con suaves pendientes en casi todas sus vertientes a excepción de la Oeste y Suroeste. El recinto defensivo está formado por un talud de una altura considerable, llegando a superar en alguno de los sectores los 2,5 metros. Complementándolo, nos encontramos con una muralla de piedra que lo rodea durante unos 750 metros para encerrar en su interior una superficie cercana a las 3, 5 hectáreas.

Tan solo se "interrumpe" para dar paso a las 3 puertas de acceso conocidas hasta nuestros días, las cuales se encuentran ubicadas en los tres sectores más "comodos" en cuanto a la accesibilidad de la cima, tal y como podemos observar en la imagen. Son estas puertas las únicas estructuras (además de la propia muralla y el talud) conocidas hasta el momento. Todas ellas están construidas bajo el mismo patrón arquitectónico, iniciándose en una pequeña rampa que nos conduce a un estrello pasillo donde la propia rampa obliga a realizar un giro a la izquierda para llevarnos al interior del castro. Recuerdan, salvando las distancias y siempre hablando de una tipología similar, a los accesos al castro del Monte Bernorio

Su tipología castreña no deja lugar a dudas, si bien es cierto que su sistema de puertas e incluso sus defensas podrían incluso encajar de un modo u otro en el mundo campamental romano. Lo que está claro es que su ubicación y morfología, controlando perfectamente el paso entre Liébana y el citado valle de Polaciones (incluso la meseta), lo trasladan directamente a la época prerromana, con la única salvedad de que falta un estudio exhaustivo sobre el terreno para poder determinar una cronología más exacta.

De lo que no existe ninguna duda es que, en base a sus considerables dimensiones y su excelente situación, estamos hablando de uno de los recintos fortificados más importantes de Liébana, incluso de Cantabria…si, y está más que en peligro por una plantación forestal que posiblemente haya borrado ya parte de su milenario legado.

No recomendamos visitar el castro de Lerones, ya que se encuentra inmerso en una plantación forestal que lo cubre por completo, haciendo imposible la visualización de las estructuras. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

Nos adentramos hoy en el territorio que, tanto Pomponio Melo en primera instancia como Plinio el Viejo posteriormente, atribuyeron a la tribu cántabra de los autrigones. Estamos en uno castro que, aun dando a entender su gran tamaño (ocupa unas 10 hectáreas, uno de los más grandes de Burgos) la más que posible importancia del mismo, apenas has sido estudiado. Tanto Ramón Bohigas, quien documento a finales del siglo XX cerámica a mano (decorada), como Eduardo Peralta Labrador en su obra "Los Cántabros antes de Roma" (2003) citan este maravilloso enclave que además atesora una enorme belleza paisajística.

Todo ello unido a que el castro de Brizuela posee dos épocas de ocupación principalmente documentadas: La Edad del Hierro y La Edad Media, sin tener la certeza material (al menos publicada) de ocupaciones intermedias. Existe una hipótesis respecto al bajo o nulo nivel de destrucción de las estructuras que han llegado a nuestros días, lo que puede llevar a pensar que en época romana y visigoda pudiese tener ocupación y continuidad. Hablando de "destrucción" como asedio por incendio o confrontación bélica por ejemplo, evidentemente las estructuras están derrumbadas por el paso de los siglos. Además, se hace referencia al hallazgo fortuito de monedas romanas a los pies del cerro, en tierras de labranza. O incluso a una de las puertas de acceso que aun hoy se conserva en el cierre Oeste. Todo ello nos hace pensar en su posible ocupación en época romana, pero no existe la certeza material. Ya en el año 1011 se hace referencia a "Villa Castro", y por ejemplo en el Becerro de las Behetrías (documento del año 1352) se sitúa a Brizuela en la Merindad de Aguilar de Campoo perteneciendo a la Merindad de Castilla Vieja. En el interior del castro se han encontrado cerámicas de esta última época, lo que constata presencia humana en el medievo.

En definitiva, todo nos lleva a pensar que el castro de Brizuela oculta aún más secretos de los que realmente sabemos. Incluso la zona, que en los últimos años está dando mucho que hablar en relación a nuevos enclaves relacionados con las "Guerras Cántabras", será uno de los lugares muy a tener en cuenta si pueden ser estudiados en el futuro.

El castro de Castillo (Prellezo, Val de San Vicente) es un yacimiento único en Cantabria. Muchos podrán pensar que no es ni el más espectacular, ni en el que más materiales se han podido obtener, ni siquiera el más vistoso. Pero eso si, no existe en la región otro castro similar, ya que las estructuras defensivas de este enclave castreño corresponden a fortificaciones características de los castros marítimos, abundantes en Asturias y Galicia pero sinigual en Cantabria. Se ubica en la rasa litoral occidental de Cantabria, sobre un promontorio marino en forma de península del que toma el nombre. Dicha península tiene una extensión aproximada de tres hectáreas, internándose en el mar por un punto denominado como "Punta de la Garita" y siendo el lugar ideal para este tipo de fortificaciones marítimas.

La identificación del castro de Castillo como tal es relativamente reciente (Eduardo Peralta, F. Fernández y R. Ayllón en 2003), aunque la zona ha tenido interés arqueológico desde finales del siglo pasado, concretamente desde la década de los años 80. Fue por aquél entonces cuando el CAEAP, tras prospectar la cueva de Castillo, encontró diversos materiales del Paleolítico Superior y de la Prehistoria reciente. No confundamos esta pequeña cavidad con las cuevas del Monte Castillo. Los restos encontrados, además de algunos concheros mesolíticos en pequeñas cavidades próximas, pusieron ya este enclave en el mapa arqueológico de la región. No sería hasta Febrero de 2003 cuando, tras realizar un corte por la construcción de una pista de la concentración parcelaria, se identificó y notificó el hallazgo de la estructura castreña. Es a partir de este momento cuando Eduardo Peralta solicita el permiso para realizar una prospección visual, además del levantamiento topográfico y limpieza del corte citado, dando estos trabajos como resultado los datos que podemos citar en esta sección.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by