La estela de Valerio Quadrato es, como mínimo, parte fundamental de la historia de la Cantabria antigua en época romana. Y no solo por su datación, la más antigua de las encontradas en Monte Cildá cronológicamente hablando, sino por la belleza de su factura. Una bella dedicatoria en memoria al marido difunto de Malia que hoy en día podemos contemplar en el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria donde, curiosamente, no tenemos una transcripción ni del campo epigráfico original ni de la traducción de gran parte de ellas. Eso es divulgar (para un profano será "una piedra con letras en latín"), supongo que lo quieran incluir en la partida de 45 millones de € que se quieren gastar en el nuevo a partir de 2020…habrá que verlo.

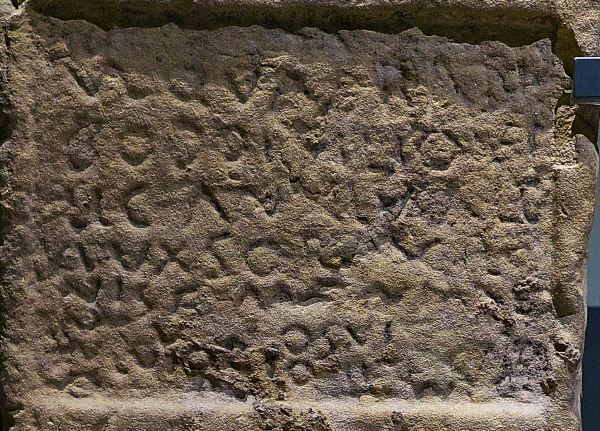

Volviendo a la pieza, fue encontrada por Romualdo Moro durante las excavaciones que realizó en el año 1891 en el yacimiento de Monte Cildá para el II Marqués de Comillas. Más bien, en la remoción del derrumbe de la muralla donde aparecieron 16 epígrafes romanos (y algún que otra estela/ara anepigráfica, es decir sin texto). El primero en publicar la interpretación del campo epigráfico fue Fidel Fita en el año 1891, a quien Romualdo Moro tenia informado puntualmente de cada uno de los hallazgos. En el caso de la estela de Valerio Quadrato, Fita malinterpretó varias de las líneas de inicio ya que leyó "Mantia" en vez de "Malia", "Macronis" en vez de "Magilonis" y erró en los cónsules por no encontrar la "formula consular" típica(luego explicaremos el motivo). Estos errores, perfectamente entendibles dado el tamaño de las letras y el amontonamiento de las últimas líneas (únido a que él recibía un vaciado en yeso, no la pieza original), fueron subsanados con el paso del tiempo, publicando Miguel Ángel García Guinea y Joaquín Gonzalez Echegaray en "Excavaciones en Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia). Campañas 1963-1965" una versión más acorde con la conocida en nuestros días.

No cabe duda de que la estela de Valerio Quadrato tiene un espacio fundamental dentro de la historia de la Cantabria "imperial". Es una auténtica pena que un yacimiento que ha dado tanto como Monte Cildá se encuentre en nuestros días en la Lista Roja de Patrimonio, supongo que no interese ahondar más en uno de los iconos histórico-culturales del Norte de España. Muchos pensarán que al no ubicarse dentro del actual territorio de Cantabria, se encuentra sistemáticamente expoliado y desprotegido al no "representar" la historia de la comunidad a la que pertenece. A todos ellos, solo les diré dos palabras en relación al cuidado de la historia en nuestra tierra: Parking Blendium. El resto, sobra ?

Nos encontramos ante una pieza 1,26 metros de alto, 0,45 de ancho y 0,24 de grosor. En la parte superior posee una circunferencia que incluye una roseta de 6 pétalos en bajorelieve, la cual se encuentra fragmentada posiblemente para adecuar su forma como sillar de la muralla. En el centro, el campo epigráfico reza lo siguiente:

Que se puede traducir por lo siguiente:

"A los Dioses Manes. A Valerio Quadrato, hijo de Boddo, Vellicum, de 40 años. Su esposa Malia, hija de Magilón, puso el epitafio (siendo cónsules) Fulvio Pio y Pontio Pontiano. A su memoria."

El mensaje del ara no puede ser más claro. Inicialmente la ausencia del término COS (consulibus, consules) confundió a los investigadores dado que la "fórmula" no corresponde en esta pieza. No obstante, se tiene más que asumido que no se incluyó por falta de espacio en el campo epigráfico. La referencia consultar nos transporta directamente al año 238 d.C. (siglo III), siendo este ara el más antiguo encontrado en el yacimiento del Monte Cildá, al menos de los datables.

Otro de los aspectos destacables es que la persona a quien se erigió este monumento (Valerio Quadrato) posee una relación tanto filial (hijo de Boddo) como matrimonial (su esposa, hija de Magilón) de personas con nombres de raíz indígena. Este dato es fundamental, dado que la idea de la "latinización" del territorio no fue tal en todos los aspectos, sino que parece que 300 años después de la llegada del Imperio los nombres autóctonos (y a buen seguro, otras costumbres) permanecieron en el tiempo en convivencia.

No podemos olvidar la relación de Boddo (Boddus) con lo que sin duda son sus orígenes: Vellicum, es decir habitante de Vellica. Muchos autores, con otras tantas hipótesis, han querido sin éxito ubicar definitivamente este núcleo de población que todo apunta a que pudiese ubicarse en Monte Cildá. Desde la Vellika de Ptolomeo (siglo I a.C.) hasta la Villegia del Itinerario de Barro..se sigue sin poder hablar con total certeza de este enclave. No obstante, el que apareciese en Monte Cildá una estela funeraria dedicada a un perteneciente a este "grupo", no deja de ser paradódijo y un argumento más que ayudaría en su ubicación final. Esperemos que las excavaciones en el cercano yacimiento de Huerta Varona (único enclave romano realmente activo en cuanto a su investigación y un nuevo entramado urbanístico) puedan arrojar algo más de luz para ubicarla.

La ubicación que se muestra es la original donde Romualdo Moro la encontró en las excavaciones del año 1891 (yacimiento de Monte Cildá). Si quieres contemplar la estela de Valerio Quadrato, puedes visitar el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria donde se encuentra expuesta.

Sin duda, y apoyándose principalmente en el gran número de hallazgos epigráficos en toda la zona, Valdeolea es un municipio que a buen seguro que seguirá dando sorpresas a medio plazo dentro del mundo romano en Cantabria. Y no solo por lo que se conoce hoy en día, sino por la posibilidad más que factible y tal vez "secuestrada" de que Camesa Rebolledo y todo su entorno sean la verdadera Juliobriga (quien sabe). Pero hasta que ese día llegue y reviente los cimientos de la arqueología de nuestra comunidad, podemos conocer un poco más de los hallazgos relacionados con los asentamientos romanos de la zona y piezas tan maravillosas como la que nos ocupa.

Estamos hablando del Ara de San Miguel de Olea o ara de "Flavia Gentiana", encontrada en el año 1980 por Javier Gonzalez Riancho en las obras de reconstrucción de la ermita de San Miguel, concretamente en el relleno que macizaba el altar dentro del ábside. Poco después de su descubrimiento, fue publicada por Joaquín González Echegaray y Jose Luis Casado Soto, siendo reinterpretada por Alicia Ruiz y José Manuel Iglesias posteriormente. Todo ello debido sobre manera a que las dos últimas líneas de la misma se encuentran muy desgastadas, lo que ha dado lugar a diferentes "encontronazos" respecto a su significado y contenido.

Hasta hace no muchos años permaneció en dicho templo hasta que finalmente fue traslada al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria donde se encuentra expuesta. No cabe duda de que este ejemplo de ara votiva (que no funeraria) enclavada en el corazón de Olea, muy cerca de donde aparecieron los diferentes términos augustales correspondientes a los "prata" de la Legio IIII Macedónica y la ciudad de Camesa Rebolledo, hace pensar que, por el mero hecho estadístico de las decenas de hallazgos epigráficos en el entorno, estemos más cerca aquí de la ciudad romana de Juliobriga que no de Retortillo. Tan solo los años venideros y una mente abierta (no la que hay ahora), aclararán este último punto.

Sin duda, toda la comarca de Liébana sigue siendo una auténtica incógnita en relación al mundo romano y sus antecedentes. Y no será porque las diferentes "pistas" nos llevan a pensar que tanto en épocas anteriores (Edad del Bronce/Hierro), como en la propia romanización del territorio y siglos posteriores, "Roma" estuvo presente en tierras que históricamente han cobrado importancia de la Reconquista en adelante. Y curiosamente, la gran mayoría de las citadas pistas, más que de vida..nos hablan de muerte.

La conocidísima estela de Luriezo, el fragmento de la estela de Bores, la monumental estela de Villaverde y la pieza que hoy nos ocupa son testigos inertes de un pasado donde más que una diferenciación entre cántabros y romanos podemos hablar a buen seguro de cántabros romanizados (en lo cultural, un poco como nosotros). Hoy hablamos de la poco conocida estela funeraria de Lebeña, pieza eclipsada en esta localidad por la archiconocida iglesia de Santa María de Lebeña (icono del prerrománico en Cantabria). Mucha gente desconoce este fragmento de piedra silícea que aglutina a la perfección pasado (por su significado) junto a presente (por donde se encuentra ubicada, al lado de un "contador de la luz") y donde su futuro parece ligado a seguir siendo una "piedra más" en una sociedad (administraciones incluidas) totalmente focalizada en el magnífico templo de la localidad de Lebeña. Si al menos estuviese señalizada..

Fue encontrada entre los escombros de la antigua ermita de San Román, cuya existencia se remonta al siglo X. A mediados del siglo XIX el templo fue reconstruido en el mismo pueblo (en una ubicación diferente a la original) y el fragmento rectangular de la estela funeraria fue incrustado en la pared (justo a la derecha del acceso) del edificio, que fue utilizado posteriormente como escuela y como Casa Concejo. No cabe duda de que el epitafio de Aelio Albino nos habla indirectamente de un pasado "romano" aún por descubrir, ya no solo en el municipio de Cillorigo sino en toda Liébana. La pena es que aun potenciándose esta comarca en diferentes etapas de la legislatura (Año Jubilar principalmente), no haya ni una cita reseñable de este campo epigráfico en ningún sitio..una pena.

El ara de Rasines, al igual que otros elementos epigráficos incompletos de Cantabria, está inmersa en un aura de misterio que ha llevado a pensar a muchos investigadores el sentido de su milenario significado en diferentes direcciones. Evidentemente hay una de las interpretaciones que parece la más "clarificadora", pero no olvidemos que una pieza como esta fuera de un contexto podría tener un significado u otro. ¿Ara votiva o funeraria? Si estuviésemos en el primer escenario..¿dedicada a que deidad?. En este sentido, buscando el contexto religioso, la aparición de este ara junto a una cueva y un arroyo llamado Silencio puede dar pie a pensar que pudiese estar ligada a un culto termal o relacionado con el agua. De todos modos, no se tiene la certeza de que este enclave fuese su ubicación original. Por el contrario, otros autores consideran que nos encontramos ante un ara funeraria como veremos posteriormente, existiendo además otra corriente menos extendida que argumenta que podríamos estar ante un hito relacionado con la minería en época romana en el entorno de Rasines.

Las primeras noticias bibliográficas del ara de Rasines nos transportan a principios del siglo XX, concretamente al año 1906. Sería el padre Lorenzo Sierra quien, en una carta fechada el 31 de Agosto de 1906, le informase al también padre Fidel Fita de la aparición de una "piedra con una inscripción" a una distancia de 15 metros de la boca de la Cueva del Valle (concretamente al extraer grava de un arroyo). Se tiene constancia de que apareció rota en 2/3 fragmentos, tal y como podemos comprobar hoy en día si nos fijamos en los nexos de "unión" de la pieza. Años más tarde, en el año 1968, sería el Doctor Rivas (médico de Ampuero) quien la donase al Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander dirigido por aquel entonces por Joaquín Gonzalez Echegaray.

Sea lo que fuere, no cabe duda de que estamos ante una pieza excepcional, más "típica" de zonas como Campoo o el norte de Palencia/Burgos donde el número de las mismas supera con creces al de las encontradas en la costa.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by