El castro de La Corona es uno de los últimos recintos prerromanos descubiertos y publicados en la comarca lebaniega. Su ubicación no parece una mera casualidad, ya que se encuentra situado en un cueto de cima bastante uniforme y llana que domina el estratégico paso entre Sierras Albas y Collau Aruz, vía principal de acceso desde la Meseta. Respeto a su nombre cabe destacar que varía dependiendo del municipio donde nos encontremos, teniendo en cuenta que se encuentra en la divisoria de Vega de Liébana y Pesaguero donde se conoce como "Cueto Moro". Se encuentra a unos 1.300 metros de altitud, entre los collado del Salce por el Norte y la Varga por el Sur. Un poco más alejado (sobre el castro) se encuentra el conocido paso de Cabriles, lugar en el que se hallaron restos prehistóricos y que nos da a entender que estamos ante una localización que tuvo presencia humana desde tiempos inmemoriales.

Fue descubierto por Gonzalo Gómez Casares hace muy pocos años, en 2010, publicándose por primera vez en "Castros y Castra en Cantabria. Fortificaciones desde los orígenes de la Edad del hierro a las guerras con Roma (ACANTO)". Curiosamente su hallazgo se produjo siguiendo la hipótesis de que por cada necrópolis megalítica de los cordales lebaniegos y su correspondiente "área de pasto" debería existir un poblamiento o castro. En otros casos conocidos como el de la Cueva de El Puyo (Miera, Cantabria), una de las necrópolis de la II Edad del Hierro más importantes del norte Peninsular, se intentó encontrar un recinto castreño sin éxito..pero aquí hubo suerte. En base la existencia de túmulos megalíticos en Campunuera (dentro del cordal del Pico Jaru) y la gran extensión de pastos en la zona, se pudo encontrar este yacimiento.

Este es otro claro ejemplo de que, lejos de la creencia (avalada por los muchos hallazgos y yacimientos de la zona, eso sí) que sitúa casi en exclusiva la actividad de los antiguos cántabros en zonas más próximas a Campoo y la cuenca del Besaya, existen otros territorios como el lebaniego que sorprende cada vez más por ser un foco de nuevos hallazgos. Estamos ante una comunidad protohistórica que poco a poco va saliendo a la luz y de la que no solamente somos conscientes en nuestros días, ya que el descubrimiento de nuevos campamentos romanos en la zona hace pensar que el Imperio también era consciente de esta prolífera actividad.

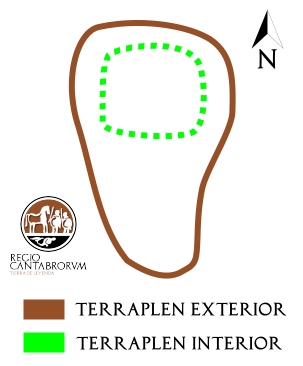

El castro de La Corona está constituido por un sistema defensivo a base de un gran terraplén que se prolonga unos 400 metros, creyéndose además que pudo estar complementado por un muro (siendo este dato una hipótesis pendiente de confirmar). Del mismo modo, en la cota máxima del recinto, se puede apreciar otro terraplén de unos 150 metros de perímetro y planta cuadrada que muchos interpretan como una posible acrópolis. Todo esto, acrópolis y terraplén exterior, encerraría una hectárea de superficie aproximadamente.

Al sur del castro nos encontramos con una estructura de lo que parece una torre de vigilancia o similar. Su ubicación, desde donde se controla el paso de la Collá la Varga, hace pensar que pudo tener un papel importante en el control del territorio.

Hasta nuestros días no se conoce ningún hallazgo material en su interior, pudiendo ser esto un buen indicativo de su estado de conservación lejos de catas furtivas y otros elementos. Lo que sí es destacable, tal vez por la relación del mismo con la comunidad indígena de la zona, es la aparición en el mismo cordal de una increíble fíbula cruciforme de doble resorte. González Echegaray escribiría: “En noviembre de 1981 el cazador don Gregorio González Pardueles había hallado la fíbula que aquí se da a conocer en el lugar denominado Collado del Salce, a 1184 m. de altitud sobre el nivel del mar, perteneciente al pueblo de Bárago…la pieza estaba a flor de tierra y visible parcialmente en el suelo de un robledal, ya en el límite del alto bosque con la zona despejada, donde sólo hay vegetación de árgomas y brezos.”. De la misma tan solo se conserva parte de uno de los dos muelles, y tiene una tipología similar a algunas fíbulas encontradas en el castro de Miraveche (Burgos). Del mismo modo, existen piezas de fíbula cruciforme en colecciones procedentes del oppidum de Monte Bernorio (Schüle, 1969; Peralta Labrador, 2003: 59), dando lugar a pensar que este hallazgo en la comarca de Liébana también puede adscribirse cronológicamente dentro de la Edad del Hierro. Desgraciadamente, tan solo con la información de su hallazgo aportada por González Echegaray, no se puede contextualizar como perteneciente al poblamiento de La Corona, aunque tal vez pudiese formar parte del mismo y ser un elemento perdido por alguno de sus moradores.

Todos podemos disfrutar del castro de La Corona, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe entre un enorme bosque de hayas. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

El castro del Cuerno de Bezana, o Pico Nava, es una auténtica incógnita rodeada por un enorme parque eólico no exento de polémica en los últimos años. Independientemente de la destrucción del valor patrimonial de un enclave incluido en el Inventario Arqueológico de Burgos, la solicitud de ampliación del conocido como "Parque eólico de Montejo de Bricia" tuvo mucha controversia en el año 2016. Varios grupos como la Plataforma de defensa de los Valles del Sur de Cantabria denunciaron que tanto la ampliación del número de aerogeneradores como de la potencia generada por los mismos era perjudicial para las personas de las localidades adyacentes. Los expertos recomiendan la instalación de estos molinos a no menos de dos kilómetros de las viviendas más próximas dado que los habitantes cercanos pueden sufrir problemas como el conocido "síndrome de la turbina eólica". En este caso, tenemos turbinas a menos de 500 metros de áreas residenciales. Si el "daño" fuese solo arqueológico no hubiese estado ni tan mal.

Y con todo, en Cantabria pretendemos hacer algo similar en yacimientos que son Bienes de Interés Cultural y que afectan a escenarios clave de las Guerras Cántabras. Si si, como lo lees. La Consejería de Medio Ambiente (la de Cultura ni se habrá enterado, con la torrija de siempre) ha paralizado la ejecución de alguno de esos proyectos por no cumplir diferentes medidas o bien medioambientales o bien de seguridad. Destacan los parques eólicos que se ubicarán, si nadie lo remedia, entre el yacimiento de La Espina del Gallego y el campamento romano de Cildá (destrozándolos por supuesto) y el que afecta también al oppidum de Monte Ornedo, el castro más grande de nuestras fronteras. Verdaderamente desconozco las leyes sobre patrimonio que existen en la provincia de Burgos, pero si en Cantabria se instalasen esos parques eólicos estaríamos saltándonos a la torera la Ley de Patrimonio de Cantabria 11/1998.

Sea como fuere, para el Cuerno de Bezana es ya demasiado tarde. Un enclave realmente espectacular (paisajísticamente es increíble) dominando los valles del Sur de Cantabria. Un más que posible asentamiento prerromano que nunca ha sido investigado más allá de alguna que otra prospección visual donde se han detectado fragmentos de cerámica en superficie o citas en obras como "Los Cántabros antes de Roma" de Eduardo Peralta o en el "Catálogo de castros cántabros" de Miguel Ángel Fraile. Una aberración que, si nadie hace nada, volveremos a ver repetida en Cantabria en los próximos años.

Situado sobre el pueblo de Colio (Cillorigo de Liébana), el castro de El Peñuco es otro claro ejemplo del abandono que sufren muchos yacimientos en Cantabria. Relegado a un segundo o tercer plano, este abrupto enclave en el cual se ha llegado a citar la presencia de puntas de flecha de hierro, se encuentra en nuestros días plagado de matojos. Y ni tan mal, ya que en el pasado en vez de esto se observaron varias catas furtivas que nos han robado a buen seguro gran parte de su milenario legado. Se sitúa sobre un resalte formado por bandas de areniscas y conglomerados cuarcítificos, con planta rectangular y laderas bastante pronunciadas en casi todas sus vertientes salvo en el orientado hacia el Noroeste. Aquí encontramos un pequeño istmo que conecta este sector con la prolongación de la sierra donde se ubica. Podemos identificar esta formación a pocos metros de la salida del conocido desfiladero de La Hermida en dirección a Potes. Si alzamos la vista a la derecha, en un pequeño cordal estrecho y alargado por debajo de los Picos de Europa, podremos observarlo en la lejanía.

Las primeras reseñas sobre el interés arqueológico de El Peñuco fueron dadas por José María de La Lama en los años 70, si bien en un primer momento lo identificó como una estructura defensiva altomedieval. No le faltaría razón, ya que a este periodo se pueden atribuir las estructuras situadas en el flanco Oeste de la cima, sobre todo una pequeña muralla de pequeñas dimensiones claramente adscrita a la época citada. Esta datación se vería apoyada por los abundantes fragmentos de cerámica a torno que son encontrados en las laderas del monte, principalmente en la sur. De todos modos, poco o nada comparte este "sector"” con un gran terraplén que cierra toda la ladera Sur y Oeste, del cual se llega a pensar que es mucho más característico de emplazamientos protohistóricos que no medievales como veremos a continuación.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by