La cueva o abrigo de El Puyo (Miera, Cantabria) es uno de los referentes arqueológicos de nuestra región en cuanto a necrópolis de incineración, concretamente de la II Edad del Hierro. Oculta entre la arboleda, ha visto pasar siglos y siglos desde su escarpada atalaya, manteniéndose apenas alterada hasta estas últimas décadas. En muchas ocasiones fruto del desconocimiento de la gente del valle del Miera, quienes la han utilizado para guarecer el ganado, o incluso como refugio en la Guerra Civil..y otros tantos que siendo conocedores del valor de sus entrañas y buscando algo más que abrigo, ha sido alterada sin vuelta atrás..una auténtica pena. Aun así, el estado del yacimiento es más que aceptable en nuestros días. Se encuentra ubicada en un pequeño valle al que se cree que dio nombre, en su ladera derecha y a un centenar de metros de altitud sobre el fondo del mismo. Se cree que el sobrenombre de "El Puyo" viene dado porque en el centro del abrigo nos encontramos con un enorme bloque de piedra que se encuentra rodeado por un amurallamiento de pequeñas dimensiones, a modo de asiento corrido que lo rodea. Existe la teoría bastante extendida de que el nombre de la cueva lo dio esta estructura y que por ser el elemento más llamativo y emblemático del entorno, también pasó a dar nombre al valle donde se ubica.

Fue descubierta por Virgilio Fernández Acebo en el año 1976, notificando de inmediato su existencia al Museo Regional de Prehistoria, actual MUPAC, y entregando una pequeña muestra de materiales prehistóricos hallados en superficie además de varias fotografías de las estructuras en el abrigo y un croquis de su disposición. Años después, en 1981, la cavidad fue revisada por varios miembros del CAEAP quienes reafirmarían el carácter arqueológico de la misma. Pocos años después, miembros de este mismo colectivo, de la Sociedad de Espeleología del Seminario Sautuola (SESS) y el mismo Virgilio Fernández y Emilio Muñoz (como coordinadores de campo), comenzaron una intervención arqueológica que sacaría a la luz el carácter funerario del yacimiento, adscribiéndose sus túmulos a la Edad del Hierro y comenzando así un largo recorrido de excavaciones e intervenciones de gran calado. Como apunte a destacar, esta actividad fue financiada por el grupo SESS y por los propios participantes. Los citados resultados, junto con la potencialidad del yacimiento a nivel prehistórico (con un rico paleolítico en niveles superiores) serían publicados años más tarde por el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica (San Miguel, Muñoz, Fernandez y Serna. 1991: 159-191).

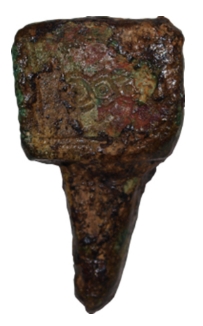

A mediados de la década de los 90, investigadores de renombre como Eduardo Peralta Labrador visitaron el yacimiento, coincidiendo su estancia con el único hallazgo metálico significativo conocido hasta nuestros días: Se trata de un fragmento de fíbula de torrecilla decorado (ver en la imagen). En los últimos años los miembros del gabinete de arqueología y gestión cultural GAEM Arqueólogos se han encargado de redactar la ficha a incluir en el Inventario Arqueológico de Cantabria (INVAC), quienes además detallaron que la cavidad se encuentra en un estado bastante estable respecto a décadas atrás.

Quedan aún muchos interrogantes alrededor de la cueva de El Puyo, como por ejemplo donde se encontraba el asentamiento que la "nutrió" de túmulos y elementos funerarios. Tras la identificación del yacimiento se realizaron pequeñas salidas de campo que de un modo infructuoso no dieron con la respuesta buscada. Solo en la ladera opuesta de El Puyo se encontró un pequeño lomo y otros pequeños indicios de muros y estructuras antiguas, aunque no convencieron. Mucho queda por descubrir en torno a un enclave que durante un cuarto de siglo fue la única necrópolis de la Edad del Hierro conocida en Cantabria.

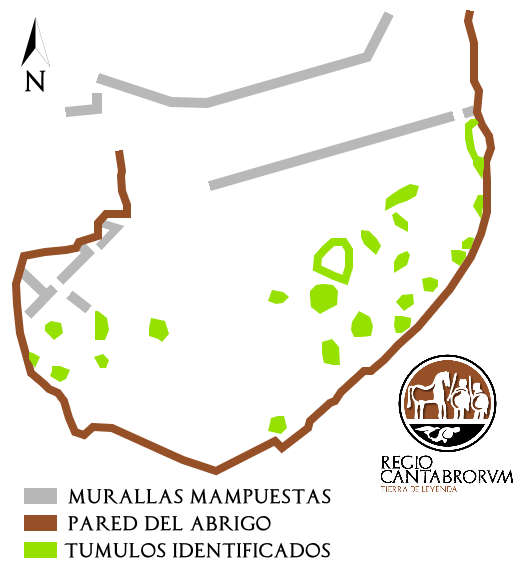

La cueva de El Puyo (su boca en este caso) se encuentra orientada hacia el norte, circunstancia que unida a su inexistente control visual y a la ausencia de rallos de sol en la mayor parte del año hacen que sus condiciones de habitabilidad fuesen nulas en la antigüedad. Por el contrario, hacían de este inmenso abrigo el lugar idóneo para actividades de tipo religioso o funerario, como así fue. La superficie de todo el recinto, incluyendo el área exterior delimitada por muretes (tal y como se aprecia en la imagen), tiene un total de 1.500 m2. Al llegar al abrigo, se pueden distinguir perfectamente varias estructuras o elementos:

Entre los materiales encontrados, podemos hacer una pequeña división basada en si fueron hallados en superficie o en alguna de las intervenciones arqueológicas realizadas.

Todos podemos disfrutar de la cueva de El Puyo, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

El castro de la Ulaña (Humada/Burgos) se encuentra situado en una increíble atalaya natural entre las localidades de San Martín de Humada, Los Ordejones y Humada, dando esta última nombre al municipio donde se situa. El cerro donde se ubica posee una altitud de entre 1.120 y 1.226 metros, ocupando una extensión aproximada de 285 hectáreas. La primera referencia sobre su existencia la cita J.A. Abásolo en la "Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos judiciales de Castrojeria y Villadiego", publicada en el año 1978. Concretamente escribe sobre un castro que ocupa una extensión aproximada de 1,5 km, con murallas que alcanzan hasta 2,5 metros de alto y que proporcionaron fragmentos cerámicos. Del mismo modo, en esa misma carta arqueológica, publica la existencia de otro castro que estaría ubicado un nivel inferior, con muralla y puerta de acceso.

El yacimiento de La Ulaña tiene una extensión aproximada de 586 hectáreas, ocupando 285 la plataforma superior caliza donde se ubicaba el castro. Sobre este dato nos vemos en la obligación de hacer un alto en el camino. No, no existe un error de transcripción en los datos. Por hacer una comparación con el mayor castro prerromano encontrado en Cantabria en cuanto a su extensión, debemos de señalar al castro de Monte Ornedo (Valdeolea) posee 19 hectáreas . La comparación es odiosa por las diferentes características de cada uno de ellos, pero la diferencia ahí queda. Esto lo convierte en el mayor castro de la II Edad del Hierro de la Península Ibérica y uno de los más extensos de Europa. Respecto a las estructuras "habitables", se han encontrado un total de 267, de las cuales hay gran parte que responden a un espacio cronológico más cercano al nuestro, aun siendo antiguas. De todos modos, muchas de ellas son prerromanas, existiendo una gran variedad en cuanto a su forma: ovaladas, rectangulares, circulares, en forma de la letra griega "pi" y un largo etc.

Su ubicación, como en la gran mayoría de los castros de la zona, no es algo casual. Se sitúa sobre un cerro natural de orografía muy escarpada, siendo muy complicado su acceso debido al fuerte desnivel que posee. El lado más "accesible" (aún sin serlo realmente) se encuentra al Norte del Castro, situándose en este punto casi la totalidad de sus accesos. Por el contrario desde el Sur resultaba prácticamente imposible alcanzar la plataforma superior, al menos a lo largo de 3 kilómetros, ya que existen una serie de farallones naturales que en muchos casos alcanzan los 60 metros de altitud (de ahí que no exista muralla en esa vertiente). Veamos a continuación su estructura defensiva y características más destacables.

A medida que te adentras en el castro de La Pedrosa (conocido también como castro de Bustamante o Portillo Viejo) te das cuenta de que inequívocamente hubieses elegido ese lugar para vivir en la protohistoria: Amplitud visual desde lo alto en prácticamente todas direcciones, dominio y amplitud sobre los valles (hoy ocupados por el pantano del Ebro) y espectaculares defensas naturales con grandes cantiles hacía el Sur. En definitiva, tiene un aura especial..pero no por ello es un yacimiento que haya sido estudiado en profundidad. Todo lo contrario, nunca ha sido excavado ni puesto en valor. En un entorno privilegiado arqueológicamente hablando (con el castro de Orzales en la misma Península a escasos 3 km y con el campamento romano de El Cincho a unos 7km en línea recta), donde el Gobierno de Cantabria ha solicitado a la UE 330 millones de € para llevar los turistas en drones (con escala en Vega de Pas y Villasevil) y vehículos sin conductor a la zona. Evidentemente en Europa, aparte de reírse de quienes nos gobiernan, denegaron la propuesta. Seguro que si les hubiesen presentado a la UE un proyecto de dinamización turística basado en la investigación, puesta en valor turístico de yacimientos de la Edad del Bronce / Hierro y rutas naturales de inigualable belleza al menos no les hubiesen mirado como si fuesen tontos..

Volviendo al enclave, fue descubierto por Miguel Ángel Fraile López en la década de los 90 del siglo pasado. Su legado en cuanto al descubrimiento de diferentes yacimientos relacionados con la Edad del Hierro y romanización del territorio de Campoo (y otros) ha sido fundamental desde que inició su andadura tanto para sus propias investigaciones como para las de muchos otros. En este sentido sus aportaciones son claves en el conocimiento de la Cantabria antigua, mucho mayores incluso de quienes lo cuestionan por no estar titulado como arqueólogo / historiador. Curiosamente, aquellos que portan además del título una envidia como mínimo igual de grande que su ego, son los mismos que han basado parte de su trabajo en los yacimientos publicados por Fraile en libros como "Catálogo de castros cántabros" en 2004 (donde hace referencia al castro de La Pedrosa como castro de Bustamante) o como "Estudio geográfico de las Guerras Cántabras, Santander" en 2006.

Y desde entonces hasta nuestros días, nada más se sabe del castro de La Pedrosa a nivel científico salvo su inclusión en el Inventario Arqueológico de Cantabria - INVAC. Un enclave espectacular en lo natural y arqueológico que la gente de a pie apenas conoce. Un lugar donde habitaban aquellos de los que decimos sentirnos orgullosos (los antiguos cántabros), pero de los cuales renegamos a la hora de verdad para intentar colar a Europa un proyecto con drones que seguro que surgió tras unos buenos lingotazos de orujo. Cantabria Infinita lo llaman..

El castro de Retorín (Seña-Tarrueza, Cantabria) es otro gran candidato a ser estudiado en el futuro, ya que en nuestros días y al igual que yacimientos como el castro de El Cincho, se encuentra entre un frondoso encinar cantábrico que hace impracticable actividad alguna. La gran diferencia respecto al castro citado es que Retorín, aún sin ser un enclave donde se haya practicado intervención arqueológica alguna, ha sido prolífero en cuanto a materiales hallados en superficie. Y todo partiendo de la base de que, en efecto, si se ha realizado algún tipo de "excavación" para sacarlos a la luz, pero por unos arqueólogos algo diferentes: Los topos. Y no, no estoy bromeando, ya que aun siendo una circunstancia peculiar puede ocurrir como bien experimenté de primera mano en el oppidum de Monte Bernorio, donde aparecían materiales en las pequeñas montoneras de tierra tan típicas de su actividad.

Volviendo al yacimiento, se encuentra ubicado junto a la localidad de Seña, entre los municipios de Limpias y Laredo. Su privilegiada situación, en la margen oriental de la desembocadura del Rio Asón-Gándara, y su morfología cónica hicieron de este alto un punto ideal para un posible asentamiento. Fue descubierto por Fernando Valentín Pablos Martínez en 2004 en el transcurso de una ruta de senderismo. Ya entonces se atisbo el potencial arqueológico de Retorín, sobre manera por la citada concentración de materiales en superficie, por lo que fue comunicado a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Tras la entrega y posterior catalogación de las piezas en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, en Febrero de 2005 se contrasta la noticia por el arqueólogo Pedro Rasines del Río, incluyéndose dos meses más tarde en el INVAC (Inventario Arqueológico de Cantabria) con categorización de asentamiento al aire libre. En 2006, gracias sobre manera a la iniciativa del arqueólogo Jesús Ruiz Cobo, se publica el primer artículo relacionado con el castro de Retorín en la conocida Revista Sautuola número XII, dando esto lugar a pensar en la potencia arqueológica del enclave aún sin haber sido excavado. Desgraciadamente desde entonces poco o nada más se sabe de este increíble y misterioso lugar a nivel científico, del que seguiremos esperando expectantes alguna novedosa noticia.

El castro de Las Eras de Cañeda (Reinosa, Cantabria) es el típico yacimiento que ha terminado engullido por la mala praxis de las administraciones. Estamos hablando de un enclave cuyo interés arqueológico es conocido desde hace más de 60 años, sobre el cual ilustres investigadores han hecho referencia en diversas publicaciones, incluso en el que se han recogido materiales depositados hoy en día en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria..¿Y para qué?. Pues para que una cantera entre finales de la década de los 80 y principios de los 90 se llevase por delante siglos y siglos de historia. Muchos achacarán el desconocimiento, no sin razón, de la conservación del patrimonio por aquel entonces, otros a los intereses personales y políticos de una explotación de este tipo, así un largo etc que enmascaró y sigue enmascarando una realidad incómoda: Nadie aún en nuestros días hace nada por recuperar parte de su esplendor. Este yacimiento se une a la interminable lista de enclaves (Castro de Triquineja, La Lomba, Pico del Oro, Castro de Las Lleras) afectados o en peligro por este tipo de explotaciones..es lo que hay.

Volviendo a lo realmente importante, de Las Eras de Cañeda se tiene conocimiento desde hace décadas, aunque no existe una "autoría" definida sobre su hallazgo. Ya en los años 40 del siglo pasado existen referencias escritas del castro, destacando Jesús Carballo (1952) la importancia estratégica del mismo para controlar el paso hacia el norte de Cantabria. A mediados de 1950, Joaquín González Echegaray y A. García y Bellido llevaron a cabo las primeras excavaciones del lugar, siendo el resultado de las mismas una decepción por la ausencia de resultados destacables. El yacimiento es citado con asiduidad en posteriores publicaciones de varios autores: Arredondo (1977), Bohigas (1987), Marcos (1990: 480), Fraile (1990: 128-129) o Peralta y Muñoz (1999: 61, nº 15). Sería durante los primeros "coletazos" de la citada cantera (años 80 y 90) cuando los materiales más interesantes aflorasen a la superficie, no siendo esto por aquel entonces motivo suficiente para detenerla. Hoy en día poco o nada queda de un yacimiento que comenzó a ser prolifero a medida que observábamos atónitos como desaparecía. ¿Se podría hacer algo todavía? Seguro que sí, otra cosa es que interese.

El castro de La Corona es uno de los últimos recintos prerromanos descubiertos y publicados en la comarca lebaniega. Su ubicación no parece una mera casualidad, ya que se encuentra situado en un cueto de cima bastante uniforme y llana que domina el estratégico paso entre Sierras Albas y Collau Aruz, vía principal de acceso desde la Meseta. Respeto a su nombre cabe destacar que varía dependiendo del municipio donde nos encontremos, teniendo en cuenta que se encuentra en la divisoria de Vega de Liébana y Pesaguero donde se conoce como "Cueto Moro". Se encuentra a unos 1.300 metros de altitud, entre los collado del Salce por el Norte y la Varga por el Sur. Un poco más alejado (sobre el castro) se encuentra el conocido paso de Cabriles, lugar en el que se hallaron restos prehistóricos y que nos da a entender que estamos ante una localización que tuvo presencia humana desde tiempos inmemoriales.

Fue descubierto por Gonzalo Gómez Casares hace muy pocos años, en 2010, publicándose por primera vez en "Castros y Castra en Cantabria. Fortificaciones desde los orígenes de la Edad del hierro a las guerras con Roma (ACANTO)". Curiosamente su hallazgo se produjo siguiendo la hipótesis de que por cada necrópolis megalítica de los cordales lebaniegos y su correspondiente "área de pasto" debería existir un poblamiento o castro. En otros casos conocidos como el de la Cueva de El Puyo (Miera, Cantabria), una de las necrópolis de la II Edad del Hierro más importantes del norte Peninsular, se intentó encontrar un recinto castreño sin éxito..pero aquí hubo suerte. En base la existencia de túmulos megalíticos en Campunuera (dentro del cordal del Pico Jaru) y la gran extensión de pastos en la zona, se pudo encontrar este yacimiento.

Este es otro claro ejemplo de que, lejos de la creencia (avalada por los muchos hallazgos y yacimientos de la zona, eso sí) que sitúa casi en exclusiva la actividad de los antiguos cántabros en zonas más próximas a Campoo y la cuenca del Besaya, existen otros territorios como el lebaniego que sorprende cada vez más por ser un foco de nuevos hallazgos. Estamos ante una comunidad protohistórica que poco a poco va saliendo a la luz y de la que no solamente somos conscientes en nuestros días, ya que el descubrimiento de nuevos campamentos romanos en la zona hace pensar que el Imperio también era consciente de esta prolífera actividad.

El castro de Abiada (Campoo de Suso, Cantabria) es otra de las joyas arqueológicas del valle de Campoo. Su peculiar ubicación y morfología, en un cerro alargado de grandes pendientes entre el río Guares y el barranco de La Señoruca y con una superficie plana ligeramente inclinada hacia el este, hacen de este enclave un yacimiento único en nuestra región. Este tipo de formaciones rocosas a modo de atalaya natural son más típicas de la zona norte de Palencia (Monte Cildá o Bernorio) o Burgos (Amaya, La Ulaña), aunque ni mucho menos es comparable ni en tamaño ni arqueológicamente hablando a estos "monstruos" de la historia de Regio Cantabrorum. De todos modos, esta última afirmación tal vez venga dada por el desconocimiento del castro (y posible campamento romano) de Abiada, básicamente porque estamos comparando yacimientos estudiados y excavados hasta la saciedad con un enclave que solo ha sido reconocido visualmente por investigadores y arqueólogos..ahhh, y visitado en más ocasiones por furtivos..en fin.

Fue descubierto a finales de la década de los 80 por Miguel Ángel Fraile, quien haría hincapié en los derrumbes de terrazas labradas en la piedra, además encontrar restos de cerámica a mano en su interior (1989: 625, nº 40). Posteriormente Eduardo Peralta y Emilio Muñoz (1993: 63-64, nº 24), citarían el hallazgo de monedas romanas del siglo III d.C., aunque la "mayor" constancia de evidencias materiales es relativa al hallazgo, búsqueda en este caso, por parte de los clandestinos: Monedas (antonianos), puntas de fecha y otro tipo de materiales de tipo militar romano.

El castro de Castro Pepín domina en la altura el paso natural entre las localidades de Pedredo y Villayuso, ubicándose en un pequeño espolón de piedra entre los valles de Iguña y Cieza. Las condiciones del terreno al Este, cuyo sustrato rocoso está conformado por diversos escalones horizontales de lajas, hicieron de este lugar un enclave idóneo para construir un entorno bien de hábitat o bien defensivo, gracias sobre todo a la abundante materia prima que sus moradores tenían a su inmediata disposición. Por el contrario la cara Oeste y Sur del espolón tiene un suelo mucho más rico y asentado, ideal en nuestro tiempo para uso ganadero como fuente de pastos y donde (posiblemente) un asentamiento era más que factible. Todo lo contrario que el flanco Norte, de fuerte pendiente y suelo muy pobre que dotaba al castro de una defensa natural idónea.

Fue descubierto por Arturo Arredondo en la década de los 70 del siglo pasado, quedando constancia de ello el conocido artículo: "Índice preliminar de poblados cántabros (riaños, cuetos y castros) en los que existen apariencias de restos de civilizaciones prerromanas, precélticas y anteriores, en la provincia de Santander y otras" de la revista Altamira (1976-77, pág. 537-554) publicada por el Centro de Estudios Montañeses. Posteriormente se citaría nuevamente el castro en varias publicaciones de entre las cuales destacan la conocida obra de Eduardo Peralta Labrador "Los cántabros antes de Roma" (2004) y la lista de yacimientos castreños de la Federación Acanto. En el año 2007-2008 sería finalmente incluido en el INVAC (Inventario Arqueológico de Cantabria) por el arqueólogo e investigador José Angel Hierro Gárate.

Independientemente de su puesta en valor e inclusión en las comentadas publicaciones, obras o inventarios, el castro de Castro Pepín se encuentra ocupado en la actualidad (prácticamente en su totalidad) por una plantación de pino americano, típica de muchas áreas cercanas a la Hoz del Besaya. En este caso, ya no solo la propia Administración Local a la cual pertenece la explotación, sino las instituciones regionales deberían velar un poco más por este yacimiento. Ni siquiera en nuestros días se sabe realmente el impacto que ha podido tener dicha plantación sobre las estructuras defensivas que veremos a continuación. Todo apunta a que nos encontramos ante un enclave que será fruto de la indiferencia administrativa que, lejos de protegerlo y ponerlo en valor, dejará que se eche a perder irremediablemente.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by