Como bien sabemos, los hallazgos romanos que han ido apareciendo en la actual Cantabria Oriental denotan que la presencia del imperio en esta zona fue más que relevante. Y no solo porque la colonia de Flaviobriga fuese un punto estratégico tanto en el tráfico marítimo como en el control del territorio (fue colonia y convento jurídico con jurisdicción sobre 9 ciudades), sino porque las localidades colindantes hayan proporcionado materiales de incalculable valor. Y no solo hablamos de la archiconocida Pátera de Otañes (descubierta a finales del siglo XVIII- principios del XIX), del milario de la misma localidad o de incluso del "Neptuno cántabro" encontrado en la cima de El Cueto. En este caso nos trasladamos a Baltezana, muy cerca de Ontón, para descubrir una estela funeraria romana que pasa totalmente desapercibida para el grueso del público.

Si buscamos información al respecto, poco o nada encontraremos en la red de redes si nos salimos del ámbito más estrictamente académico. Y eso que nos encontramos ante una pieza de bella manufactura, realizada en piedra arenisca, que hoy decora el marco de la ermita de San Juan. Actualmente, tal y como muestra la imagen, se encuentra posicionada horizontalmente, y muestra un estado de conservación bastante bueno salvo en su lado "inferior", que fue rebajado para asentarla correctamente. Se sabe que proviene de las inmediaciones de la localidad, ya que existen vetas de esta clase que afloran cerca de la misma.

Si la trasladamos al "eje vertical", tal y como debió estar hincada, posee una altura de 68 cm por 28 de ancho, adquiriendo un grosor total de 17 cm. Posee dos secciones claramente diferenciadas:

Una estela funeraria que es, sin duda, otro de los tesoros escondidos de Cantabria. Parte de nuestro legado, parte de nuestra cultura y parte de nuestra historia con nombre propio. Una auténtica pena que, como casi siempre, no tenga lugar en los circuitos turísticos de nuestra región.

La épigrafia de la misma, una vez recompuesta la parte que falta, sería algo así:

D(is) M (anibus) POS (uerunt) [C] ALPVRN ¡ El] AE DOIDE / [NAE] [A]N (norum) XXXXI ET / [E]P ANNAE ¡ LAIN (norum) XX ELANI [VS] ARAVS ¡ C (aius ó aia) CALP (urnius ó a) EPANI (ensis).

Y se puede traducir de este modo:

"A los dioses Manes, a Calpurnia Doidena de cuarenta y un años y a Epanna, de veinte, se la dedicaron Elanius Araus y Caius(a) Calpuridus(a) epaniense"

En esta inscripción aparecen tanto nombres como aspectos típicos, ya no solo de la Hispania Romana, sino de tradiciones y cultos extendidos por todo el imperio. Por ejemplo, el nombre de Calpurnius o Calpurnia es bastante común dentro de la epigrafía hispano-romana. La forma Doidena, con sus variantes, aparece varias veces (tanto en su vertiente masculina como femenia) en diferentes estelas de la península Ibérica.

Respecto a Epanna, es posible que derive del gentilicio Epaniensis que se ve en la última línea de la lápida. El nombre de Elanius, o en otras formas como Elanus, Elavvs o Elaesus aparece en diferentes fuentes epigráficas entre vacceos, vetones e incluso en el antiguo territorio astur-cántabro. Está basado en una raíz que (con diversas aplicaciones) forma nombres de animales y árboles en otros casos, y que en sus diferentes variantes identifica a personas como en esta inscripción.

Cronológicamente se creé que esta estela pertenece al siglo II-III d.C, y al igual que otras (como el ara del Dobra) hace referencia a nombres de raíz indígena que están latinizados. ¡Ojo!, no caigamos en el error de pensar que por ser nombres indígenas han de ser exclusivamente cántabros. Hablamos de nombres de raíz prerromana en época romana, distribuidos por los antiguos territorios al Sur de Regio Cantabrorum y, en menor medida, en terrenos limítrofes principalmente. De todos modos, una de las incógnitas de la estela es el gentilicio Epaniensis, que tal vez no está bien definido epigráficamente hablando. La P. lleva una tilde horizontal en el extremo inferior, lo que pudiera ser enlace PL, la P pone CALP (puesto que la A lleva enlace con L) y la L siguiente del enlace con P, pudiera dar LEPANIENSIS en vez de EPANIENSIS. ¿Podría en ese caso, hacer referencia a la zona lebaniega?. Nuevamente, nunca se podrá saber a ciencia cierta.

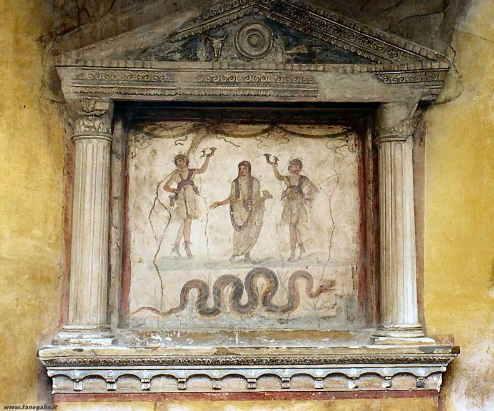

La DM que nos encontramos en la cabecera de la estela funeraria hace clara alusión a Los Dioses Manes. En la antigua Roma, las viviendas poseían un altar doméstico o larario donde se rendía culto a las deidades del hogar, de la despensa (lares y penates) y a los antepasados familiares: Los Dioses Manes. Este culto honraba a los espíritus y alma de sus muertos, a los cuales el padre o cabeza de familia hacia sencillas ofrendas de vino, miel, leche o flores para que protegiesen aquellos que allí moraban. Como nos ocurre hoy en día, había mucho respecto a que los que ya no se encontraban entre nosotros y a que sus espíritus se enfadasen con las personas terrenales. No hay que confundir a estos ancestros con Las Larvae, horribles almas errantes y antítesis de los lares.

La DM que nos encontramos en la cabecera de la estela funeraria hace clara alusión a Los Dioses Manes. En la antigua Roma, las viviendas poseían un altar doméstico o larario donde se rendía culto a las deidades del hogar, de la despensa (lares y penates) y a los antepasados familiares: Los Dioses Manes. Este culto honraba a los espíritus y alma de sus muertos, a los cuales el padre o cabeza de familia hacia sencillas ofrendas de vino, miel, leche o flores para que protegiesen aquellos que allí moraban. Como nos ocurre hoy en día, había mucho respecto a que los que ya no se encontraban entre nosotros y a que sus espíritus se enfadasen con las personas terrenales. No hay que confundir a estos ancestros con Las Larvae, horribles almas errantes y antítesis de los lares.

Todos podemos disfrutar de la Estela a Calpurnia y Epanna ya que es perfectamente accesible en la localidad de Baltezana, en la ermita de San Juan. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes la estela y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

Uno de los hallazgos materiales más espectaculares de la comarca de Liébana es la conocida como estela de Luriezo. Cierto es que, en los últimos años, el descubrimiento de diferentes castros (Lerones, Llan de la Peña, Los Cantones, etc) e incluso estructuras campamentales romanas como el recientemente conocido castellum de Vistrió (que a buen seguro dará mucho que hablar), nos acercan a un poblamiento protohistórico cada vez más extenso en la zona. Incluso nos lleva a pensar que tal vez estemos más cerca del milenario Mons Vindius..pero hasta entonces las evidencias materiales (que no estructurales) son escasas, lo que hacen de esta estela discoidea un elemento único.

La estela fue dada a conocer por el historiador y epigrafista don Eduardo Jusué (1846-1922), quien a principios del siglo XX escribiría lo siguiente en el Boletín de la Real Academia de la Historia (1905):

"En el pueblo de Luriezo, situado en Liébana, provincia de Santander, a unos 9 km. hacia el SE. de la villa de Potes, existe una lápida, de la cual me dio noticia el cura párroco D. Juan de la Madriz (q. e. p. d.). Procuré adquirir una copia de la inscripción antes de decidirme a emprender la subida por ásperos caminos a la falda de Peña Sagra donde apareció la lápida. Aunque algo confusa la copia, me convencí al leerla de que no era la lápida, como se creía, una losa sepulcral de algún monje o abad, sino un monumento romano, bien extraño.."

La estela de Zurita de Piélagos forma parte de la iconografía cántabra por derecho propio. Fue encontrada en la localidad que le da nombre, concretamente en un pequeño alto que hoy en día ha sido parcialmente "cortado" para construir la autovía entre la localidad de Solares y Torrelavega. Es más que probable que fuese concebida para ocupar un gran espacio abierto donde poder observar con claridad sus dos caras, las cuales destacan tanto por su tamaño como por la monumentalidad de su contenido. No posee ningún tipo de texto ni explicación sobre sus motivos, ya que se cree que las escenas de ambas caras (sobre las que hablaremos a continuación) eran lo suficientemente legibles y entendibles por todos aquellas personas coetáneas a su época como para agregar cita alguna. A parte de las diferentes hipótesis y teorías sobre su construcción, datación y posible adscripción, poco o nada se sabe sobre ella. De hecho, mucha gente se atreve a aventurar con bastante criterio que el enclave donde fue hallada no es siquiera su ubicación original, ya que Pielagos no es una zona donde se hayan encontrado iconos similares ni poblamientos prerromanos de importancia a diferencia de otras localizaciones en Cantabria.

Respecto a su cronología, muchos autores afirman que fue erigida en época romana o posterior. Está bastante claro que los motivos, escenificación y elementos plasmados en la estela de Zurita están basados en creencias (como veremos a continuación) meramente indígenas, propias de la Edad del Hierro. Aún así, la tipología, monumentalidad y el paralelismo con otras estelas burgalesas (estas sí con inscripciones latinas como por ejemplo la de Lara de Los Infantes) llevan a pensar que son posteriores. De hecho, se cree que pudieron erigirse para honrar la temática bélica y heroísmo de los antiguos guerreros de nuestra tierra, ya que como queda plasmado en las fuentes epigráficas y clásicas (Estrabón por ejemplo) muchos cántabros tuvieron importante presencia militar entre las tropas romanas, incluso en los confines del Imperio.

Retomando la estela como tal, no sabemos muy bien si ambas caras tenían la misma importancia o no para sus creadores, aunque a modo de guía tomaremos como la "principal" aquella que presenta más elementos, es decir, la que alberga la talla de un caballo, buitres (en plural) y guerreros. En publicaciones posteriores (las estelas de Barros) entraremos más en detalle sobre el elemento de la cara "secundaria", uno de los más comunes en el mundo prerromano: El símbolo solar o celeste.

Las estelas de Barros (Los Corrales de Buelna, Cantabria) son uno de los iconos culturales por excelencia de nuestra región. Fruto de su importancia tanto en el pasado como en el presente, forman parte del escudo oficial de Cantabria (la denominada como "Estela de Barros I") y de diferentes representaciones iconográficas e identitarias como el actual lábaro cántabro. Su repercusión social va mucho más allá de lo que realmente se sabe de ellas, siendo toda una incógnita su cronología exacta y el cometido que ambas pudieron tener. Si contrastamos varias fuentes, nos encontramos con interpretaciones totalmente contrapuestas, ya que algunos las sitúan en el siglo III a.C., otros entre el siglo I-III d.C e incluso en época medieval. Está claro que la primera de las afirmaciones es bastante desconcertante..sobre todo por lo directo y poco documentado del dato. La segunda de las cronologías, por paralelismos con otras estelas de nuestra región como la de Zurita o la de San Vicente de Toranzo., podría tener más sentido. Por último, la cronología adscrita a la época medieval parecería una locura debido al halo de sentimentalismo y muchas veces mal interpretado cantabrismo que la rodea. Nada más alejado de la realidad, ya que existen paralelos respecto a su simbología (que veremos más adelante) en época altomedieval, como por ejemplo una pequeña estela del Monasterio de Las Huelgas (Burgos). La iconografía es prácticamente la misma: cuatro medias lunas, cierto es que en este caso unidas por sus puntas. De todos modos, y para ser del todo correctos, se cree que esta estela burgalesa puede ser parte de una interesante pervivencia histórica de las antiguas estelas cántabras, de modo que su origen medieval parece también descartado.

Actualmente, tras muchas dificultades administrativas, se encuentran expuestas en el conocido como "Parque de las Estelas" de Barros, abierto al público en el año 2001. Uno de los episodios más tristes vividos en relación a este espacio se produjo en el año de 2011, cuando unos desaprensivos dañaron ambas estelas. En la conocida como "Estela de Barros II" se grabó un nombre y unos números en la pasta que une los fragmentos de la misma, mientras que la principal fue repetidamente golpeada y raspada. Esto provocaría una gran controversia relacionada con la seguridad del recinto, cerrándose de cara al público por un tiempo indefinido. Cuando todo parecía listo (restauración incluida) para la reapertura del parque, la iglesia declara que el edificio y los terrenos donde se asientan son de su propiedad, comenzando así una batalla con el ayuntamiento sobre la gestión del recinto. Y nuevamente, cuando el acuerdo entre ambas partes parecía definitivo (año 2013), varios colectivos denuncian el mal estado de conservación de la Estela de Barros I y el grado de deterioro que ha sufrido en poco tiempo: Humedades, falta de protección, deficiencias estructurales del parque (que aceleran el proceso) y un sinfín de detalles que por desgracia nos privaba nuevamente de verlas. Hoy en día el Parque de las Estelas se encuentra abierto, si bien es cierto que no todo el año y bajo cita previa.

Está claro que el icono por excelencia de la cultura en Cantabria parece nuevamente abocado a ser un juguete roto por un motivo u otro: Tensiones administrativas, actos vandálicos, falta de información sobre la apertura/cierre del Parque de las Estelas, estudios a fondo prácticamente inexistentes, humedades y un lista que parece no tener fin..¿Qué pensarían los antiguos pobladores de Regio Cantabrorum de todo esto?

La verdad es que leyendo el título sin ahondar más en la temática que nos concierne, todos podríamos pensar que estamos ante una personalidad importante dentro de la sociedad cántabra. Alguien cuya capacidad de liderazgo tanto en lo social como en lo político, incluso en lo bélico, destacaba por encima de la del resto. El último de una estirpe de realengo respetada por todos los pueblos a los que representaba..nada más alejado de la realidad. La "corocottización" y exaltación de la figura de los antiguos cántabros, de los que desconocemos aún más de lo que creemos saber, nos ha llevado (a mi incluido) a pensar que estábamos ante un heroico príncipe contemporáneo. Como iremos viendo más adelante, los "prínceps" en época romana no eran ni mucho menos así. Podían incluso representar la propia traición ante su pueblo, circunstancia por la cual adquirían el "titulo".

En la Cantabria actual esta figura siempre ha sido atribuida aún sin "titulo" (al menos en cuanto a las funciones desarrolladas e importancia histórica) a Corocotta, no por su realengo sino por lo que de un modo acertado o no ha representado según la interpretación de las fuentes clásicas..la cantabrización de un mito hecha historia. Ahora bien, si alguien preguntase quien fue el primer príncipe cántabro conocido, la respuesta nos traslada fuera de nuestra región, a territorio vadiniense. Y no, no parece que el mero hecho de serlo en este caso fuese positivo. ¿Su nombre? Dovidero. ¿Cómo sabemos de su estatus?, Por la siguiente e increíble estela funeraria encontrada en las inmediaciones de la ladera sur de Peñacorada (Valmartino, León).

A diferencia de otras muchas estelas vadinienes realizadas de un modo exquisito sobre cantos de rio, la estela de Dovidero está creada sobre piedra caliza. La superficie fue bastante igualada por quien la modeló, por el contrario al resto del monumento no se le prestó especial atención. Posee unas medidas de unos 1,03 metros de alto por 48 cm de ancho, con un grosor de unos 23 cm aprox. Tanto por estas características como por las que veremos a continuación, se cree que estamos ante una estela funeraria de entre los siglos I-III d.C. sin poder determinarse una cronología más exacta.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by