La estela de Zurita de Piélagos forma parte de la iconografía cántabra por derecho propio. Fue encontrada en la localidad que le da nombre, concretamente en un pequeño alto que hoy en día ha sido parcialmente "cortado" para construir la autovía entre la localidad de Solares y Torrelavega. Es más que probable que fuese concebida para ocupar un gran espacio abierto donde poder observar con claridad sus dos caras, las cuales destacan tanto por su tamaño como por la monumentalidad de su contenido. No posee ningún tipo de texto ni explicación sobre sus motivos, ya que se cree que las escenas de ambas caras (sobre las que hablaremos a continuación) eran lo suficientemente legibles y entendibles por todos aquellas personas coetáneas a su época como para agregar cita alguna. A parte de las diferentes hipótesis y teorías sobre su construcción, datación y posible adscripción, poco o nada se sabe sobre ella. De hecho, mucha gente se atreve a aventurar con bastante criterio que el enclave donde fue hallada no es siquiera su ubicación original, ya que Pielagos no es una zona donde se hayan encontrado iconos similares ni poblamientos prerromanos de importancia a diferencia de otras localizaciones en Cantabria.

Respecto a su cronología, muchos autores afirman que fue erigida en época romana o posterior. Está bastante claro que los motivos, escenificación y elementos plasmados en la estela de Zurita están basados en creencias (como veremos a continuación) meramente indígenas, propias de la Edad del Hierro. Aún así, la tipología, monumentalidad y el paralelismo con otras estelas burgalesas (estas sí con inscripciones latinas como por ejemplo la de Lara de Los Infantes) llevan a pensar que son posteriores. De hecho, se cree que pudieron erigirse para honrar la temática bélica y heroísmo de los antiguos guerreros de nuestra tierra, ya que como queda plasmado en las fuentes epigráficas y clásicas (Estrabón por ejemplo) muchos cántabros tuvieron importante presencia militar entre las tropas romanas, incluso en los confines del Imperio.

Retomando la estela como tal, no sabemos muy bien si ambas caras tenían la misma importancia o no para sus creadores, aunque a modo de guía tomaremos como la "principal" aquella que presenta más elementos, es decir, la que alberga la talla de un caballo, buitres (en plural) y guerreros. En publicaciones posteriores (las estelas de Barros) entraremos más en detalle sobre el elemento de la cara "secundaria", uno de los más comunes en el mundo prerromano: El símbolo solar o celeste.

A primera vista destaca la calidad de los elementos representados, incluso la más que posible interpretación de los mismos. Se puede subdividir en dos apartados, ya que ambos tienen una simbología especial y están plagados de detalles "ocultos" que mucha gente no conoce. La escena superior muestra en primer término un caballo embridado sin jinete (a diferencia de lo que muchos piensan) enfrentado a dos guerreros. Curiosamente, aun siendo una imagen estática, se puede apreciar cierta actitud de movimiento en la figura. En primer lugar el caballo tiene el cuello arqueado, dando la sensación de apartarse hacia atrás ante la presencia del primero de los guerreros. En segundo lugar, la posición de sus patas también puede ser reveladora ya que los cascos del animal no aparecen "posados" sobre el suelo de un modo uniforme. Llaman la atención las patas traseras, sobre las que se puede esbozar un movimiento forzado, como si el caballo estuviese "reculando". Serían sus extremidades las que diesen un dato determinante en una de las interpretaciones más extendidas de la estela de Zurita.

Si nos fijamos con detenimiento, la cercanía entre sus patas (en relación dos a dos) es muy muy evidente, algo bastante extraño en las figuras ecuestres. Al realizar un calco de la representación la sorpresa es mayor: Aparecen una serie de bandas o cuerdas entrelazadas tanto en las patas delanteras como traseras que parecen querer inmovilizar al animal. Todo parece indicar, según varias hipótesis apoyadas en las fuentes clásicas, que estamos ante la escena de un caballo destinado al sacrificio. Concretamente una de las tribus cántabras más conocidas, los concanos, se enfervorizaban su sangre (Horacio, Carmina III, 4, 34; Silio Itálico, Púnica III, 360). El fallecido historiador y arqueólogo Joaquín González Echegaray tenía la creencia, muy posiblemente acertada, de que estas fuentes clásicas hacían referencia a sacrificios de este animal. Incluso yendo un poco más allá, nos encontraríamos "símiles" de este tipo de muertes citadas por Estrabón (III, 3, 7) en los pueblos del norte de Lusitania y una curiosa cita según Plutarco (Plut. Quaest. Rom. 83). En esta, hacía referencia a que la paz entre los bletonenses (pueblo de las inmediaciones de la actual Salamanca) se sellaba con la muerte de un hombre y un caballo..casualmente en nuestra estela tenemos un caballo a las puertas (hipotéticamente) de la muerte, y un hombre que es más que probable que hubiese corrido la misma suerte.

Cambiando de elemento, justo al lado del animal, nos encontramos como lo que se ha interpretado como dos guerreros. Portan sendos escudos circulares mostrados de frente que les cubre gran parte de su cuerpo, desde los hombros hasta casi las rodillas. Ambos blanden algún tipo de arma en su brazo derecho, aunque es complicado interpretar por el desgaste en la piedra si es una lanza, espada o similar. Se aprecia además algún tipo de resalte, capucha o casco en sus cabezas, pudiéndose "extender" a modo de capa hasta por debajo de sus rodillas. Llama la atención la forma puntiaguda de esta prenda, la cual fue interpretada en un pasado no muy lejano (siglo XX) como rabos de lobo, suponiéndose que los guerreros fuesen cubiertos con la piel de este fiero animal. De este modo serían representados en la obra "Mitología y Supersticiones de Cantabria" (Adriano García Lomas, 1964), atendiendo posiblemente a un ansia de apropiación mitológica más que a una representación científica, incluso se dibujó un jinete a lomos del caballo cuando no existe, como veremos en el siguiente párrafo.

Por último en la escena "superior" de esta cara, nos encontramos con lo que en un principio se creyó que eran los restos desgastados de un jinete pero finalmente un ave. Posee la misma forma "almendrada" y en la misma posición que la figura que veremos posteriormente en la representación "inferior". Su ubicación, justo por encima del caballo, pudo haber sido inspirada en el tema iconográfico de la victoria alada y las grandes aves sobre caballos, tal y como podemos observar en monedas celtibéricas del siglo II a.C. de Sekaisa (Segeda).

A diferencia de las diferentes hipótesis y teorías que ha suscitado la escena superior, la representación del gran ave al lado de un cuerpo yacente fue ya correctamente interpretada desde mediados del siglo pasado por Don Tomás Maza Solano ("Las Estelas Gigantes de Cantabria" – J.Carballo, C.E.G 1948). Varias fuentes clásicas hacían referencia a la costumbre existente entre los celtíberos y vacceos de dejar a sus caídos en combate en el campo de batalla para que fuesen "llevados al más allá" por los buitres, animales considerados sagrados.

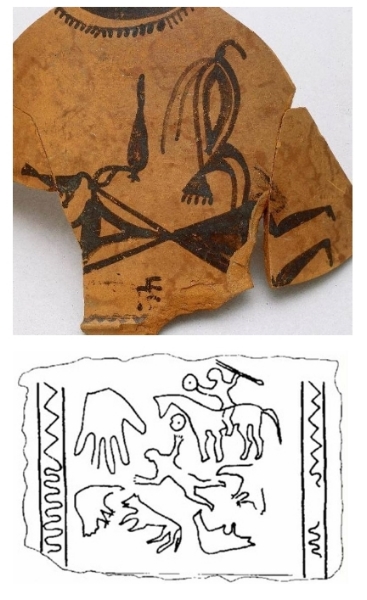

Aún así, la tradición o costumbre prerromana del "transporte divino" que ejercían los buitres o corvidos no tiene la misma interpretación en toda la zona celtibérica, ya que para muchos era un animal sagrado y para otros simplemente un ave carroñera. Existen testimonios gráficos, a parte de nuestra estela, que nos muestran la variedad a este respecto. Por ejemplo, existen fragmentos de vaso hallados en Numancia (ver imagen) que no dejan dudas sobre lo sagrado de este animal. Se muestra una figura humana tendida en el suelo empuñando una espada, posiblemente en el campo de batalla. A su lado, representado de un modo esquemático, un buitre a punto de tomar el alma del héroe caído para llevarlo junto a sus divinidades. Por el contrario, existen estelas como la de El Palao (Alcañiz, Teruel) donde el buitre aparece junto a otros animales (representados como lobos o perros) acercándose a un cuerpo caído bajo el caballo de otro guerrero. Este último levanta los brazos, mostrando esta escena poco o nada de heroico, más bien la mofa y desprecio por un enemigo ultrajado.

Volviendo a nuestra estela, en la representación se pueden apreciar dos elementos: A la derecha se observa una figura humana arrodillada con los pies hacia afuera y recostada sobre lo que se interpreta como una roca. Tiene un brazo sobre el cuerpo y el otro hacia el exterior, dando en conjunto una impresión de caída violenta o postura muy forzada. A la izquierda, de forma almendrada como en la escena superior e igualmente algo desgastada, podemos apreciar el cuerpo de un ave de gran tamaño del que se distinguen la cola y las patas. Se diferencia también un cuello alargado en dirección a la figura humana, formando el conjunto una escena clarificadora sobre lo anteriormente expuesto.

El castro del Alto de La Garma (Omoño, Ribamontan al Monte) es un yacimiento único en Cantabria por diversos motivos. En primer lugar, es uno de los mejores ejemplos para conocer la progresión en el inicio de la construcción de poblados fortificados en el centro de la región Cantábrica. Sus orígenes se remontan en torno a los siglos VII-VI a.C, de ahí que hablemos de algo muy especial. Por otro lado, es de los pocos castros costeros que presentan características similares a los lugares fortificados de la I Edad del Hierro situados más al Sur (Campoo, Palencia y Burgos y León): Buen dominio visual, situación en altura, empleo preferente del barro y probablemente madera como materiales de construcción tanto en vivienda como en la fortificación, etc. Otro de los motivos por los que el Alto de La Garma es icónico dentro de nuestra región es por alguno de los hallazgos encontrados en su interior. Muchos pensarán que los castros prerromanos solo son importantes si se encuentra gran cantidad de materiales metálicos, grandes fragmentos de cerámica, adornos, joyas..pues en este caso lo más sencillo es de lo más importante: Se localizó (luego entraremos más en detalle) una pequeña concentración de semillas y gran cantidad de restos óseos de mamíferos, lo que denota que la tendencia a pensar (mitificada por las fuentes clásicas) que los cántabros eran unos bárbaros o que no cultivaban/comerciaban queda cada vez más alejada. Por último, y no menos importante, se encuentra en el entorno de la Cueva de La Garma, uno de los iconos del Paleolítico de la cordillera Cantábrica.

Ya en la década de los setenta fue visitado por Arturo Arrendo, quien lo calificó como castro cántabro y lo denominó "Pico Garma". De todos modos esta referencia nunca fue muy popular, pasando desapercibida durante muchos años. Habría que esperar hasta el año 1996 cuando Emilio Muñoz y la empresa GAEM, dentro de un marco de prospecciones intensivas en el monte de La Garma, reconocieron el lugar. Constataron la existencia de fortificaciones y localizaron algunos materiales cerámicos, signos inequívocos para su identificación. Al poco tiempo, ese mismo año, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte compra las fincas de interés arqueológico, frenando así el avance forestal que ya había invadido gran parte del yacimiento en el momento de su descubrimiento (en la imagen de abajo se pueden apreciar los eucaliptos justo al lado de las excavaciones). Desde el año 1998 es Bien de Interés Cultural como integrante de la Zona Arqueológica de La Garma. En la actualidad no existe memoria definitiva sobre las actuaciones arqueológicas allí realizadas, aunque bien es cierto que existen relevantes artículos monográficos (Pereda 1999) y algunos trabajos generales en prensa que (Arias et al., 1999, 2000, 2003, en prensa; Arias y Ontañón 2008) merecen especial atención.

Situado sobre el pueblo de Colio (Cillorigo de Liébana), el castro de El Peñuco es otro claro ejemplo del abandono que sufren muchos yacimientos en Cantabria. Relegado a un segundo o tercer plano, este abrupto enclave en el cual se ha llegado a citar la presencia de puntas de flecha de hierro, se encuentra en nuestros días plagado de matojos. Y ni tan mal, ya que en el pasado en vez de esto se observaron varias catas furtivas que nos han robado a buen seguro gran parte de su milenario legado. Se sitúa sobre un resalte formado por bandas de areniscas y conglomerados cuarcítificos, con planta rectangular y laderas bastante pronunciadas en casi todas sus vertientes salvo en el orientado hacia el Noroeste. Aquí encontramos un pequeño istmo que conecta este sector con la prolongación de la sierra donde se ubica. Podemos identificar esta formación a pocos metros de la salida del conocido desfiladero de La Hermida en dirección a Potes. Si alzamos la vista a la derecha, en un pequeño cordal estrecho y alargado por debajo de los Picos de Europa, podremos observarlo en la lejanía.

Las primeras reseñas sobre el interés arqueológico de El Peñuco fueron dadas por José María de La Lama en los años 70, si bien en un primer momento lo identificó como una estructura defensiva altomedieval. No le faltaría razón, ya que a este periodo se pueden atribuir las estructuras situadas en el flanco Oeste de la cima, sobre todo una pequeña muralla de pequeñas dimensiones claramente adscrita a la época citada. Esta datación se vería apoyada por los abundantes fragmentos de cerámica a torno que son encontrados en las laderas del monte, principalmente en la sur. De todos modos, poco o nada comparte este "sector"” con un gran terraplén que cierra toda la ladera Sur y Oeste, del cual se llega a pensar que es mucho más característico de emplazamientos protohistóricos que no medievales como veremos a continuación.

El castro de Los Baraones (Valdegama, Palencia) es otra de las joyas de la Edad del Hierro del norte de Palencia junto con el conocido Monte Bernorio. Están situados estratégicamente uno frente al otro, separados por el valle del rio Lucio y a unos 6 kilómetros de distancia en línea recta. Increíblemente, aun habiendo avances en la investigación e interpretación del norte de Palencia en esta época, son pocos los yacimientos sobre los que se han hecho estudios concluyentes exceptuando estos dos castros (sobre manera en Monte Bernorio). Este dato es más que llamativo, ya que ambos han arrojado infinidad de evidencias arqueológicas que nos muestran la importancia de este territorio desde la Edad de Bronce hasta pasadas las Guerras Cántabras.

Centrándonos en el castro de Los Baraones, fue dado a conocer en el año 1979 como poblado de la Edad del Bronce dentro de la obra "La montaña palentina, Tomo I - La Lora", cuyo autor es Gonzalo Alcalde Crespo (erróneamente citado como G. Alcalde del Rio en las publicaciones sobre el castro). No sería hasta el año 1986 cuando comenzasen las excavaciones en el mismo de la mano de Magdalena Barril Vicente y su equipo, los cuales realizarían cinco campañas (hasta el año 1990) que aportarían increíble valor histórico al yacimiento. El nombre del castro viene dado por una serie de terrazas donde se asienta gran parte del mismo, conocidas como "los cintos de Los Baraones". La extensión y morfología actual de los Baraones dista bastante de muchas de las estructuras fortificadas cercanas que hoy conocemos, bien definidas por derrumbes de muralla o por la orografía de las cimas donde se asientan (véase el Monte Cildá, Monte Bernorio, Peña Amaya, La Ulaña, etc). El asentamiento se sitúa sobre tres grandes áreas:

El asentamiento como tal se ha estudiado principalmente en los dos primeros "sectores", ocupando estos una extensión aproximada de 10 hectáreas. Aunque no debemos ni mucho menos olvidar el tercero de ellos (Valseca), donde se han documentado en prospección otras 2 Ha que no fueron excavadas pero de las que se tiene conocimiento sobre su gran valor arqueológico como veremos más adelante.

El castro de El Perul (Villadiego, Burgos) es otro de los grandes recintos defensivos prácticamente desconocido. Se ha citado en muchas ocasiones como "castro cántabro" cuando se encuentra inmerso en territorio Turmogo, de modo que la primera afirmación no sería fehaciente. Teniendo en cuenta que nos encontramos territorialmente en una "zona fronteriza", y sin tener la certeza del área exacta que ocupaba cada una de las tribus que compartían espacio divisorio en estas tierras, no se podría afirmar de tal modo. Pero volviendo al yacimiento como tal, y una vez visitado, nos encontramos ante un recinto castreño espectacular. Eso si, nuevamente ocupado por un parque eólico tal y como ocurre en el castro del Pico Nava y como se pretende en La Espina del Gallego, el campamento romano de Cildá o el oppidum de Monte Ornedo, Bienes de Interés Cultural en Cantabria.

Es citado por Eduardo Peralta Labrador en su obra "Los Cántabros antes de Roma" (2000), circunstancia por la cual puede que haya sido confundido como cántabro por los lectores. Peralta Labrador lo deja claro, ya que lo incluye en el capítulo "El Territorio Cántabro: Frontera Meridional" e inequívocamente lo ubica en territorio Turmogo. Además en una zona (junto al río Odra) donde "conviven" fronterizamente hablando los cántabros, los vacceos y el citado pueblo de los turmogos. Habla también de la diferenciación existente entre los castros ubicados al Sureste de Amaya, en dirección a la zona de Ubierna, que nos trasladan de una sociedad más dedicada a la economía pastoril y que a medida que vamos "bajando" hacia los castros de llanura, a la una sociedad y economía basada principalmente en la agricultura y el cereal. No olvidemos que una de las ciudades turmoga por excelencia citada por Ptolomeo, Bravum, se ha ubicado históricamente a unos 25 kilómetros en línea recta desde El Perul, en la Nuez de Abajo. Afirmación refrendada por las ultimas investigaciones realizadas en el conocido como "Páramo Ciudad" de la citada localidad.

De lo que no cabe duda es de que estamos ante un yacimiento espectacular, totalmente abandonado a su suerte. Un pequeño panel "indicativo" (realmente dice poco o nada del enclave, pero al menos está) al final de la atalaya rocosa nos indica que estamos en un castro prerromano..y poco más. Cierto es que, dentro de lo malo, el parque eólico ha hecho que podamos acceder en coche hasta el mismo..pero nada al respecto de sus potentes murallas ni de investigaciones futuras (ni pasadas, ya que no existen). Curioso que nuestro futuro energético pase por destrozar o abandonar nuestro milenario pasado..una ventana abierta a lo que pasará en Cantabria si nadie (que no parece que haya mucho interés) lo pare a tiempo.

El castro de Los Agudos se encuentra en la divisoria de los municipios de Bárcena de Pie de Concha y la Hermandad de Campoo de Suso. Ubicado en el pico que le da nombre, esta atalaya natural forma parte de un cordal montañoso de orientación norte-sur entre las cuencas de los ríos Saja y Besaya. Se cree que este paso pudo ser una excelente vía de comunicación entre la zona campurriana y los valles costeros hace siglos, ya que el tránsito por puntos con menos altitud sería mucho más inseguro e impracticable por la más que probable masa forestal. No olvidemos que hablamos de una época previa a la construcción de la calzada romana que comunicaba Portus Blendium con Iuliobriga, pudiendo ser este cordal y el de Palombera unos de los más utilizados por los antiguos cántabros según se cree.

Fue descubierto en el año 1995 por Eduardo Peralta, F. Fernandez y R. Ayllón en la conocida y prolífica (por el número de enclaves encontrados) campaña de prospecciones arqueológicas para la localización de emplazamientos de la Edad del Hierro en la vertiente costera de Cantabria (Peralta y Ocejo, 1996). A partir de este momento sería citado por varios autores, aunque desgraciadamente ninguno de ellos ha podido realizar hasta el día de hoy ningún tipo de actividad arqueológica en el mismo. En el año 2006 fue incluido por la arqueóloga Ángeles Valle Gómez en un informe sobre patrimonio arqueológico del municipio de Bárcena de Pie de Concha para la inclusión en las Normas Subsidiarias, y posteriormente anexionado al INVAC en el año 2007 por el arqueólogo Jose Angel Hierro Gárate. Desgraciadamente, aun realizándose todos estos esfuerzos, sigue sin tener declaración de Bien De Interés Cultural (BIC) quedando expuesto a cualquier plantación forestal, instalación de antenas de telefonía u otros factores que puedan ponerlo en riesgo.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by