La tésera de Monte Bernorio (Villarén de Valdivia, Palencia) es el último exponente de esta tipología encontrado en territorio de los antiguos cántabros. Independientemente de la importancia de su hallazgo (único por si solo), llama poderosamente la atención donde y como se halló esta maravilla arqueológica. No olvidemos que nos encontramos en el "oppidum" por excelencia dentro de la denominada Regio Cantabrorum y que da nombre a la propia pieza. Para quien no lo conozca, el Monte Bernorio es una increíble atalaya natural que domina las vías de comunicación naturales que atraviesan la cornisa cantábrica de Este a Oeste, además de situarse estratégicamente en las inmediaciones de las cabeceras de los ríos Pisuerga y Ebro. Esta circunstancia no pasó desapercibida para los antiguos moradores de estas tierras, quienes se sabe comenzaron a ocupar sus laderas hacia el Neolítico Final y el Calcolítico, desplazándose posteriormente (Edad del Bronce) hacia la cima y creando así los pilares de una sociedad que alcanzó su cenit en la Edad del Hierro, siendo finalmente arrasados en la primera fase de las Guerras Cántabras (siglo I a.C.).

La importancia del yacimiento del Monte Bernorio es conocida desde hace décadas, comenzando las primeras excavaciones en su núcleo a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1890. Seria Claudio López Bru, II Marques de Comillas, quien tomase esta iniciativa de la mano de su capataz (y director de la excavación) Romualdo Moro, uno de los precursores de la investigación de los antiguos cántabros. Las intervenciones más o menos continuadas se verían frustradas con la llegada de la Guerra Civil Española (1936-1939), convirtiéndose Bernorio en un enclave vital estratégicamente hablando. Se fortificaría nuevamente, siendo un lugar ferozmente disputado en el denominado Frente Norte..la historia siglos después se repetiría. Tras el conflicto bélico se retomaría la actividad arqueológica de la mano de J. San Valero Aparisi, desarrollándose campañas durante los años 1943, 1944 y 1959. Desde entonces hasta el año 2004, el yacimiento permanecería en el olvido hasta que los componentes del proyecto "Monte Bernorio en su entorno" volviesen a investigar en sus entrañas. Desde entonces hasta nuestros días, el equipo dirigido por Jesus Francisco Torres-Martinez (Kechu) se ha encargado de investigar y obtener resultados concluyentes sobre sus diferentes etapas constructivas y de hábitat, siendo claves para el entendimiento y conocimiento de la vida de sus antiguos moradores. Años y años de experiencia han convertido este proyecto en un icono dentro de la arqueología del escenario nacional, llegando incluso a traspasar nuestras fronteras y convirtiendo tanto este proyecto como IMBEAC (el Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico) en un auténtico referente europeo.

Fruto de ese increíble trabajo, aparecería en 2012 la pieza que nos ocupa. Una tésera que, debido a su estado y contexto, ha generado alguna duda en cuanto a su función verdadera. ¿Podriamos estar ante un pacto de hospitalidad roto por alguno de sus componentes? ¿Dónde esta el resto de la tésera (al menos de la pieza "hembra")?. Preguntas que esperemos que el equipo del proyecto Monte Bernorio en su entorno pueda aclarar en campañas posteriores.

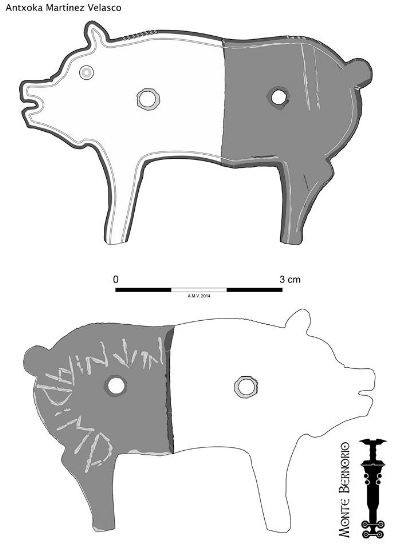

La tésera de Monte Bernorio es una lámina de bronce formada en la actualidad por la mitad posterior de un porcino perfectamente silueteado. Sus dimensiones son de 3.8 centímetros de alto por 2.7 de ancho y 0.2 cm de grosor, siendo su peso de 9.30 gr. En el momento de su hallazgo se situaba en el nivel de destrucción del oppidum, el cual coincide con el inicio de la primera ofensiva de las Guerras Cántabras (siglo I a.C.). Su hallazgo supuso un antes y un después en la campaña, ya que independientemente de que otros hallazgos fuesen relevantes, estaban ante un elemento no encontrado nunca en el entorno del yacimiento. Desde un primer momento se interpretó que podían estar ante una tésera de hospitalidad, marcándose como objetivo la búsqueda de la mitad delantera para completar este pequeño rompecabezas. De todos modos, debido fundamentalmente a la oxidación y a la concreción, no se podía distinguir elemento decorativo o escritura alguna, circunstancia que cambiaría con el paso de las semanas y posterior limpieza de la misma. Estos trabajos se realizarían en el Laboratorio del Dpto. de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, esbozándose unos trazos que parecían indicar la existencia de algún texto escrito o signo, además de atisbarse lo que parecía un orificio. Finalmente, tras la restauración, lo que inicialmente era una posibilidad se plasmaría como una realidad apasionante: no solo poseía parte de un texto, sino que la pieza estaba decorada por ambos lados y en todo su perímetro. Además de esta línea perimetral, se identificaron dos líneas paralelas oblicuas muy características en la parte trasera del lomo. Se confirmaría también que tenía un pequeño orificio que la atraviesa de lado a lado y que, según parece, fue realizado ex professo.

Con todo ello, nos encontramos ante una posible tésera de tipología figurativa zoomorfa, es decir que representa icónicamente elementos de la naturaleza, en este caso concreto la figura de un animal (porcino). En la cultura indígena peninsular existen varios paralelos en cuanto a forma se refiere: Viana (Navarra), Osma (Soria) y de Monreal de Ariza (Zaragoza) como las más representativas. Curiosamente todas ellas están completas, al menos la mitad simétrica que representan las téseras de hospitalidad, que suelen encajar entre sí para conformar un conjunto completo. En la de Monte Bernorio nos encontramos ante la mitad de una de las partes, algo que tiene bastante perplejos a los investigadores por los siguientes motivos:

De todas las hipótesis formuladas, las que cobran más fuerza son las dos primeras expuestas, aunque ni mucho menos son descartables el resto hasta nuevas investigaciones.

Respecto al texto está realizado mediante incisión lineal, técnica que aun siendo muy básica podemos encontrar en otras téseras similares. Debido a este motivo, la conservación del mismo es excepcionalmente buena, pudiéndose incluso ver en detalle la clara interrupción entre las palabras que la conforman. Estamos ante 3 unidades léxicas que dicen lo siguiente: ]IUM : CaA : SA

Cuando llegas al castro de Ahedo de Butrón, o Pico Casares como indica la toponimia, te das cuenta de que estás en un lugar especial por varios motivos. El primero de ellos es que se puede llegar perfectamente en coche desde el pueblo, sin la necesidad de un todoterreno. Cierto es que estuve en época electoral, circunstancia por la cual tal vez (y digo "tal vez") la pista estuviese recién arreglada: Ni un bache. Y segundo, estamos en un pequeño recinto castreño ubicado en un entorno realmente espectacular, con un dominio visual hacia el Norte/Noroeste cuya panorámica se queda corta en cualquier fotografía. Sencillamente impresionante. Podría convertirse perfectamente en un castro visitable sin necesidad de mucha infraestructura, ya que tanto el acceso como las vistas y el asentamiento que lo conforman hacen que sea un atractivo turístico/paisajístico y cultural de gran índole. Pero nuestros vecinos, al igual que nosotros en Cantabria, están centrados en cosas más importantes..demos gracias a que aún no lo hayan convertido en un parque eólico.

Las primera referencia documental del castro se realizó en el año 1984, concretamente en la carta Arqueológica de los partidos judiciales de Sedano y Villarcayo, redactada por aquel entonces por el recientemente fallecido Ramón Bohigas Roldán, Jacinto Campillo Cueva y José Angel Churruca García. Hace décadas ya se hacía referencia al potencial del citado castro, haciéndose hincapié en la imposibilidad de encontrar materiales (a parte de las estructuras de las que luego hablaremos) en superficie por la cubierta vegetal que cubre prácticamente su totalidad. Sería nuevamente referenciado en la archiconocida obra "Los cántabros antes de Roma" de Eduardo Peralta Labrador (2003), donde se destacaba nuevamente como enclave castreño adscribible a la Edad del Hierro al igual que en la publicación anterior.

Y a partir de aquí..más de lo mismo: Silencio administrativo y ninguna investigación en su interior. Un enclave potencial perfectamente visitable tanto en lo arqueológico como en lo paisajístico y cultural y que permanece en el olvido. Si tenéis la suerte de visitarlo, hacedlo a primera hora de la mañana donde muchos de los corzos que viven tranquilos en sus inmediaciones os acompañarán en el paseo.

El castro de El Cincho (Arnuero, Cantabria) es un yacimiento envuelto por el misterio. La caprichosa naturaleza, ataviada con una tupida manta de musgo, zarzas y monte bajo arropado por un frondoso encinar natural, no ha permitido hasta estudiar insitu esta increíble atalaya..como si el destino no quisiese desvelar todos aquellos secretos que esconde, protegiendo el enclave de factores externos que pudiesen alterar o destruir su milenario pasado. Esta circunstancia, por desgracia, también impide el acceso a su estudio en profundidad, peaje que arqueólogos e investigadores también tienen que pagar. Mejor esto que su expolio o destrucción.

Se sitúa en lo alto de una pequeña sierra entre los pueblos de Arnuero y Soano, la cual destaca por albergar laderas de fuerte pendiente que a medida que vamos ascendiendo se suavizan. Llama poderosamente la atención su nombre, ya que en nuestra región existen varios yacimientos con la misma denominación: El castro prerromano de El Cincho de Yuso o el campamento romano de El Cincho. Este topónimo, del latín cinctum, es muy común y se asocia con el significado de cercado/cinturón cerrado en altura. El yacimiento que nos ocupa fué descubierto por Eduardo Peralta Labrador en el año 2005, siendo uno de los últimos recintos castreños de estas características descubiertos en nuestra región. Desgraciadamente no se ha realizado ninguna intervención arqueológica en su interior, debido principalmente a la densa masa forestal que lo puebla. Aún así, se ha confirmado gracias a la fotografía aérea antigua que estamos ante un recinto fortificado que encierra toda la cima en su interior.

Nos encontramos pues ante toda una incógnita, si bien es cierto que en las inmediaciones nos encontramos con yacimientos paralelos que pueden situarlo cronológicamente en algún momento de la Edad del Hierro aún por definir. Para realizar esta afirmación ha sido clave, además del paralelismo citado, la metodología utilizada en la construcción de la propia muralla: No se utilizó ningún tipo de argamasa o compuesto, algo que lo aleja en el tiempo de una posible fortificación medieval y que nos sitúa en la época de los antiguos cántabros. ¿Estaremos ante otro oppidum costero de grandes dimensiones? (5 hectáreas).

El castro de La Corona es uno de los últimos recintos prerromanos descubiertos y publicados en la comarca lebaniega. Su ubicación no parece una mera casualidad, ya que se encuentra situado en un cueto de cima bastante uniforme y llana que domina el estratégico paso entre Sierras Albas y Collau Aruz, vía principal de acceso desde la Meseta. Respeto a su nombre cabe destacar que varía dependiendo del municipio donde nos encontremos, teniendo en cuenta que se encuentra en la divisoria de Vega de Liébana y Pesaguero donde se conoce como "Cueto Moro". Se encuentra a unos 1.300 metros de altitud, entre los collado del Salce por el Norte y la Varga por el Sur. Un poco más alejado (sobre el castro) se encuentra el conocido paso de Cabriles, lugar en el que se hallaron restos prehistóricos y que nos da a entender que estamos ante una localización que tuvo presencia humana desde tiempos inmemoriales.

Fue descubierto por Gonzalo Gómez Casares hace muy pocos años, en 2010, publicándose por primera vez en "Castros y Castra en Cantabria. Fortificaciones desde los orígenes de la Edad del hierro a las guerras con Roma (ACANTO)". Curiosamente su hallazgo se produjo siguiendo la hipótesis de que por cada necrópolis megalítica de los cordales lebaniegos y su correspondiente "área de pasto" debería existir un poblamiento o castro. En otros casos conocidos como el de la Cueva de El Puyo (Miera, Cantabria), una de las necrópolis de la II Edad del Hierro más importantes del norte Peninsular, se intentó encontrar un recinto castreño sin éxito..pero aquí hubo suerte. En base la existencia de túmulos megalíticos en Campunuera (dentro del cordal del Pico Jaru) y la gran extensión de pastos en la zona, se pudo encontrar este yacimiento.

Este es otro claro ejemplo de que, lejos de la creencia (avalada por los muchos hallazgos y yacimientos de la zona, eso sí) que sitúa casi en exclusiva la actividad de los antiguos cántabros en zonas más próximas a Campoo y la cuenca del Besaya, existen otros territorios como el lebaniego que sorprende cada vez más por ser un foco de nuevos hallazgos. Estamos ante una comunidad protohistórica que poco a poco va saliendo a la luz y de la que no solamente somos conscientes en nuestros días, ya que el descubrimiento de nuevos campamentos romanos en la zona hace pensar que el Imperio también era consciente de esta prolífera actividad.

El posible castro de Pico del Hacha (Laredo-Limpias, Cantabria) es un yacimiento sobre el que sobrevuelan aún varias incógnitas. Y eso teniendo en cuenta que sobre él se han realizado varias intervenciones y prospecciones que, si bien han aclarado gran parte de su pasado, dejan en el aire su atribución cronología exacta. ¿Un castro de la Edad del Hierro?, ¿Una estructura defensiva medieval? ¿Una elevación para una antena de telefonía móvil?. Con certeza estamos ante todas ellas, sobre todo de la última. Para situarnos, el Pico del Hacha se ubica en las inmediaciones de la desembocadura del río Asón, concretamente entre los municipios de Laredo (en su vertiente norte) y Limpias (fachada sur). La primera referencia al enclave la encontramos en un documento del siglo XVII, donde se cita la presencia de una fortificación en dicho lugar: "media legua de Trincheras Reales en la eminencia de la Cruz del Hacha", reiterándose en varias ocasiones (Hierro Gárate, 2007: 87).

El yacimiento como tal fue descubierto por I. Castanedo y B. Malpelo en el año 2000, en el transcurso del seguimiento de Impacto Arqueológico motivado por la instalación de antenas de telefonía en el lugar. No obstante, se tiene constancia de varias intervenciones arqueológicas en los años 90 sin que su resultado trascendiese o tenga documentación alguna. En el año 2006 vuelve a ser noticia al ser incluido por José Ángel Hierro Gárate en su estudio de impacto agresivo "Reflexiones tras la destrucción de un yacimiento: el caso del Pico del Hacha y la necesidad de un Inventario General del Patrimonio Arqueológico", tras el cual pasa a ser incluido en el INVAC por el mismo autor con la categorización de "Asentamiento al aire libre" y con una propuesta de adscripción cronológica en la Edad del Hierro (Hierro, 2007: 85). En 2007, en el marco de un programa de vigilancia arqueológica fruto de las obras de urbanización del Plan Parcial Peñaflor, se lleva a cabo la primera intervención arqueológica sobre sus estructuras defensivas. Consiste en el desbroce y posterior cata de desescombro de un tramo de muralla para intentar aclarar su origen como veremos a continuación.

Independientemente de las posibles dudas respecto a las etapas o épocas del asentamiento, el yacimiento del Pico del Hacha es un claro exponente de que en muchas ocasiones (por no decir en todas), los intereses económicos pasan por encima de cualquier informe o seguimiento de impacto arqueológico. En nuestra región tenemos casos donde, una vez conocido el valor histórico de un enclave y su entorno, se instalan elementos como canteras, antenas de telefonía móvil, parques eólicos (véase el molino de Vestas en el entorno de Las Rabas) y un sinfín de despropósitos similares..otro más a la lista.

El castro del Cueto de Mogro (Miengo, Cantabria) se encuentra situado en un lugar privilegiado, concretamente frente a la desembocadura del río Pas. Fácilmente identificable por su forma cónica, domina un amplio territorio que abarca desde el vecino municipio de Piélagos hasta la conocida Sierra de la Picota, pudiéndose identificar desde aquí sin problema los altos de El Cuco, El Doblo, Tolio y Picota (que le da nombre a la sierra). Se cree, con argumentos muy válidos, que su descubridor fue el padre Jesus Carballo, ya que el año 1943 hace referencia a un castro en el Valle de Pielagos que poseía "triple parapeto" y situado "cerca de Renedo" (Carballo, 1943:187). No existe una referencia directa al castro que nos ocupa, de hecho el señor Carballo nunca se caracterizó por realizar localizaciones geográficas de gran exactitud en sus hallazgos, pero hay apenas dudas de que hablaba de él por varios motivos:

Pasarían más de 30 años hasta que volviese a ser citado en alguna fuente, ya que Arredondo volvió a hacer referencia al mismo en su clásico artículo de 1976-77 (Arredondo, 1976-77:541). Metidos de lleno en pleno siglo XXI, un yacimiento como este carece de protección alguna (BIC), quedando a expensas de que la parte menos dañada del castro lleve el mismo camino que la ya destruida.

El oppidum del Cerro de La Maza (Pedrosa de Valdeporres, Burgos) es uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes de Regio Cantabrorum. Su posición estrategica , dominando los pasos de la Cordillera Cantábrica hacia el área del nacimiento del Ebro y el valle septentrional del Pas, sus defensas naturales y su enorme extensión, hacen de este enclave un lugar icónico para el conocimiento de la Edad del Hierro y, más que probablemente, de su contextualización en el conflicto por antonomasia: Las Guerras Cántabras. No olvidemos que se encuentra a escasos kilómetros de otro de los yacimientos más importantes de la zona, el campamento romano de La Muela.

Desgraciadamente la falta de apoyo institucional tras el descubrimiento y estudio de ambos ha permitido que durante más de una década tanto La Muela como el Cerro de La Maza hayan sido olvidados, llegando a buen seguro parte de su milenaria historia a manos privadas. Y no solo eso, ya que en el caso del oppidum la instalación de antenas de telefonía en los últimos años ha destruido información vital para la comprensión del mismo. Esto, unido al abandono y otras prácticas dependientes de la administración tales como canteras, pistas agropecuarias sin control, explotaciones forestales, etc, son una agresión constante en decenas de yacimientos tanto Cantabria (Monte Cildá, Espina del Gallego, El Cueto, Peña de Sámano, Las Eras de Cañeda, El Cantón, etc), Palencia (Monte Bernorio, Cildá, etc) o Burgos (El Castro)..una auténtica pena que haya que realizar decenas de hipótesis en el conocimiento de los antiguos cántabros en vez de apoyar el estudio e investigación de los mismos in situ.

Volviendo al oppidum, se encuentra dentro de una gran zona amesetada (vagamente triangular y con pendiente) de unas 40 hectáreas de superficie. Mide unos 900 metros de largo por 500 de ancho en la parte más oriental, estrechándose hacia la occidental hasta llegar a los 130-140 metros. Como se puede observar en la imagen, los acantilados que engloban la parte superior son una magnífica defensa natural, si bien es cierto que la acrópolis también estuvo dotada de líneas de muralla al igual que vertientes más desprotegidas (como la norte). Fue descubierto por Miguel Ángel Fraile López y posteriormente, gracias al patrocinio de la Fundación Marcelino Botín y al permiso de la Junta de Castilla y León, el equipo dirigido por Eduardo Peralta Labrador pudo realizar diversas actuaciones entre los años 2000-2003. En ellas se pudieron obtener resultados de lo más clarificadores y que contextualizaron el yacimiento como uno de los más importantes de la zona.

El castro de Las Varizas (San Felices de Buelna) es otra de las joyas ocultas de la Sierra del Dobra. Como ocurriese con otros recintos fortificados de esta formación montañosa como por ejemplo el castro de Las Lleras, fue protegido de la acción minera de la zona (cantera MITOSA-SOLVAY) gracias a su declaración de Bien de Interés Cultural como figura de Zona Arqueológica. Aún así debemos destacar que en el entorno inmediato al yacimiento, al norte, la actividad de la cantera sigue en marcha, de modo que tal vez sigamos perdiendo parte de nuestra historia sin saberlo..en fin..Situado sobre la localidad de Sovilla a unos 515-530 metros de altura, esta atalaya natural se alza imponente sobre el valle de Buelna, justo en el epicentro del antiguo pueblo de los Blendios. El nombre del castro bien podría relacionarse con las estructuras que remataban el vallado de la muralla existente, de ahí que derive del latín "vara" (madero largo y delgado). De todos modos, existen otras teorías igual de válidas que lo asocian a la avellaneda de la cara norte del yacimiento.

La primera cita de este yacimiento se publica en la prensa en el año 2000, concretamente por Federico Crespo García Barcena. Nativo del valle y concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Felices de Buelna, es también conocido por ser quien identifico en primer término el campamento romano del Campo de Las Cercas. Cierto es que lo hizo erróneamente (como castro cántabro) y que fue Eduardo Peralta quien lo asocio correctamente a su origen, pero su nombre ahí queda. Volviendo al castro de Las Varizas, tenemos que destacar que otros arqueólogos como Ramón Bohigas o Pedro Miguel Sarabia tenían conocimiento de las estructuras del recinto incluso antes de su publicación en el año 2000, pero la difusión del mismo públicamente no se produjo, dato que no tiene por qué determinar que no se conociese anteriormente.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by