En muchas ocasiones asociamos de manera inconsciente la importancia de un castro por su extensión total. Evidentemente los hallazgos materiales también aportan un estatus mayor o menor, pero a veces parece que la superficie marca de manera inequívoca la posibilidad de albergar un gran número de casas y personas, por lo tanto de magnificar su simbología. Curiosamente, en el caso que nos ocupa, nos encontramos con un recinto de dimensiones reducidas, de ubicación y metodología constructiva un tanto extraña y enigmática. Es por esto (y por otros motivos que veremos a continuación) por lo que estamos ante uno de los enclaves castreños más importantes de Asturias. Tanto su emplazamiento, enclavado en un risco de topografía inusual, como la desproporción entre sus potentes murallas y el pequeño recinto que protege, nos dan a entender que era un lugar especial. Y no solo eso, en su interior además del número de cabañas que albergaba (tanto circulares como rectangulares), nos encontramos con dos saunas castreñas similares a las descubiertas en Coaña..algo tiene el castro de Pendia para albergar dos de estos edificios cuando en la totalidad de Cantabria solo se ha encontrado uno de ellos (Sauna de Monte Ornedo, Valdeolea).

Las primeras noticias sobre el castro de Pendia se remontan al año 1898. Por aquel entonces Bernardo Acevedo y Huelves realiza una primera aproximación de yacimiento: "..una colina cercada en lo antiguo con muralla seca a pizarra, afectando la forma de anfiteatro..". Años más tarde, en 1929, Alejandro García Martínez ampliaría la primera descripción de un modo más detallado y conciso, comenzándose las excavaciones pocos años después (1934) por un vecino de Boal, José Artime. Serian Antonio García y Bellido y Juan Uría Ríu quienes a partir de 1940 excavarían de forma simultanea tanto en Pendia como en Coaña, dejando a la vista gran parte de la maravilla que conocemos en nuestros días. A partir del año 1999 se reactivarían las intervenciones dentro del Plan Arqueológico de la Cuenca del Navia con el objetivo final de consolidar las estructuras y seguir investigando las mismas. Desde 2003 y hasta la actualidad, habitualmente en periodo estival y no siempre de un modo continuo, se realizan diversos trabajos de excavación, restauración y conservación bajo la dirección de Ángel Villa Valdés y Fernando Rodríguez del Cueto. Destacar en este apartado que fue declarado Monumento el 26 de Enero de 1981.

No cabe duda que nos encontramos ante uno de los castros más espectaculares y prolíferos de toda la región. Es por ello por lo que las visitas y el atractivo turístico del mismo ha aumentado de manera significativa durante desde hace décadas, haciendo de Pendia un destino obligado si queremos conocer más sobre el antiguo territorio de Regio Cantabrorum. Todo un ejemplo para las instituciones cántabras, mucho más ocupadas en promocionar la prehistoria regional y dejando totalmente de lado los yacimientos relacionados con la Edad del Hierro.

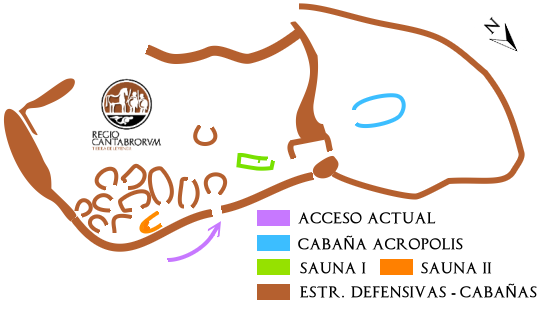

El castro de Pendia posee básicamente dos espacios diferenciados: Uno corresponde a la acrópolis y otro al poblado en sí, tal y como podemos observar en la imagen. Entre ambos destaca una gran muralla que separa los recintos y que remata en una torre en el punto más alto. En el sector más al Norte, podemos observar una única construcción identificada con una gran cabaña interpretada tradicionalmente como un edificio de uso comunal. En la vertiente contraria nos encontramos con un conjunto de cabañas circulares de diferentes diámetros y con ambas saunas. Respecto a ellas cabe destacar que son de tipología constructiva totalmente contrapuesta, ya que una pertenece a época indígena y la otra a época romana. La primera de ellas se encuentra sobre la entrada del poblado. Cuenta con un horno semicircular, cámara rectangular y un vestíbulo (este último no conservado). Estructuralmente es similar a todas las situadas y datas entre los siglos IV-II a.C en el valle del Navia, mucho antes de la conquista romana. Por el contrario la otra sauna corresponde al posterior periodo de romanización del castro, siendo estructuralmente más compleja. El edificio consta de cabecera, una cámara principal y un vestíbulo de entrada, todo ello contenido entre gruesos muros que soportaban el peso de una cubierta a dos aguas realizada sobre una falsa bóveda. La construcción termal supuso por aquel entonces la destrucción del pavimento original del castro, a base de pizarras clavadas en la roca (como se ve a la izquierda del edificio), así como la apertura de un canal de la sauna. Con este último se evitaba la inundación de todas las estancias interiores.

Todo ello se encuentra defendido por un increíble perímetro donde destaca un gran foso situado en el camino de subida hacia el castro, justo en el punto más vulnerable del mismo. Dicha zanja fue colmatada posteriormente con los derrumbes del gran torreo que protege el foso y con los desprendimientos de gran parte de la muralla.

Se tiene constancia por diferentes hallazgos materiales que estamos ante un castro perteneciente a la Edad del Hierro (siglos IV-I a.C.) en sus orígenes, si bien es cierto que fue integrado y fortificado en el recinto que hoy conocemos en época romana (siglos I-II d.C.). Existen también indicios en menor medida, que indican una posible ocupación del mismo en tiempos tardorromanos y altomedievales.

Todos podemos disfrutar del castro de Pendia, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Asturias.

El castro de Campo Ciudad (Cistierna - León) sigue siendo al día de hoy una autentica incógnita. Desde su descubrimiento el 23 de Marzo de 2012 poco o nada se sabe del mismo, ya que a parte del estudio visual y estructural sobre el terreno, no se ha llevado a cabo ningún tipo de prospección arqueológica hasta el momento. De hecho, hasta la puesta en escena del mismo ha sido un tema de controversia, ya que sus descubridores, los historiadores Siro Sanz y Eutimio Martino, ni siquiera fueron citados en la carta arqueológica del Servicio Territorial de Cultura. Todo esto basando dicha publicación en un estudio redactado por ellos mismos unos meses después de su descubrimiento..en fin.

El castro se esta ubicado en la cara sur del macizo de Peñacorada unos 1.481 metros de altitud y se encuentra rodeado por el Pico Corberto (1.679 m) al Norte, por Peñacorada (1.831 m) al Este y por el pico Valdelagua (1.551 m) al Oeste. Esta ubicación es conocida desde hace cientos de años, pudiendo observarse en las fuentes escritas citas directas sobre este lugar. La referencia más antigua se encuentra en un documento de 1182, donde Fernando II concede a la iglesia de Santo Tomas (Santiago de Compostela) el realengo de Quintana de la Peña. En dicho escrito se citan numerosos términos de Peñacorada, entre los que se distingue “Civitatem” - ciudad en latín. Otro claro ejemplo es un pleito entre el concejo Valle de las Casas y Almanza (año 1542), donde ya se hace referencia directa a Campo Ciudad en la forma actual.

El castro de El Coterón se ubica en lo alto de un monte cónico de roca caliza en la cabecera del valle de Entrambasaguas. Si cerramos los ojos e imaginamos la idílica forma de un asentamiento prerromano siempre se nos vendrá a la cabeza la imponente figura de yacimientos como el oppidum de Monte Bernorio o La Espina del Gallego..son demasiados años de mitos y leyendas ficticias que nos han forjado una imagen demasiado subrrealista y global de algo que no lo es. Y no quiere decir que muchos de los asentamientos de los antiguos cántabros estuviesen fuertemente fortificados, como los citados previamente, o incluso que sus antiguos moradores fuesen todo lo belicosos que el Imperio Romano quiso vender para justificar lo caro de su victoria. Ahora bien, existen yacimientos que aun perteneciendo a una cronología similar (Edad del Hierro) poco o nada tienen que ver con los castros que imaginamos. El Coterón es uno de los exponentes castreños "atípicos" de nuestra región, de hecho hasta su propia latitud es una excepción en el entorno.

Nos encontramos en un territorio yermo en cuanto a asentamientos protohistóricos de envergadura se refiere, al menos conocidos hasta nuestros días. Paralelamente nos encontramos con un cierto nivel de estaciones hipogeas (cavidades o bóvedas con restos de enterramientos) que puede indicar que el potencial arqueológico en superficie este aún por descubrir. Uno de los ejemplos de mayor interés se ubica en la cercana localidad de Solorzano, concretamente en la cueva de Ruchano. Conocida desde antaño, alcanzó interés arqueológico a raíz del hallazgo en su interior de una espada de la Edad del Bronce (Almagro Gorbea, M. 1976). Este descubrimiento fue llevado a cabo por un miembro del colectivo espeleológico "Expedición Británica a Matienzo", concretamente en una represa natural situada en la zona profunda del rio que surge por la boca de la cavidad. Cabe la posibilidad, según se ha documentado, de que esa espada pueda formar parte de un rito de propiciación a las divinidades acuáticas, circunstancia bastante extendida en el ámbito religioso protohistórico en toda Europa.

Volviendo al yacimiento de El Coterón, fue mencionado por primera vez como enclave de interés arqueológico por A.Arrendondo en su conocido artículo "Índice preliminar de poblados cántabros (riaños, cuetos y castros) en los que existen apariencias de restos de civilizaciones prerromanas, precélticas y anteriores, en la provincia de Santander y otras" de la publicación Altamira, identificandolo con el topónimo de Riaño de Hornedo. Detallaba "...terrazas y restos de los poblados cántabros de Cabargo y Rondillo" (Arredondo, 1976-77: 547), siendo esta afirmación una mera hipótesis sin ninguna base científica ni documental. Décadas más tarde el enclave seria visitado por Fernando V. Pablos quien identifica al Sur del cerro una terraza artificial que posteriormente, esta vez acompañado por Eduardo Peralta Labrador (2004), se reafirmaría como una construcción probablemente atribuible a la Edad del Hierro. Muchos pensarán equivocadamente, ¿Y ya está? ¿Dónde están las murallas? ¿Y las cabañas circulares?. Olvidemos los estereotipos y la mitología y volvamos a la realidad..¿Para qué murallas si no hay de qué defenderse? ¿Por qué han de existir cabañas si pudo ser un asentamiento estacional?. Tan solo el tiempo y una posible intervención arqueológica desvelarán las incognitas del castro de El Coterón.

El Castro (Quintanilla de Rucandio, Valderredible) forma, junto al cercano castellum de El Castro II, un yacimiento de increíbles dimensiones. Ya no solo eso, sino la tipología de ambos enclaves y una posible contextualización de los mismos en la época de las Guerras Cántabras o posterior control del territorio, hacen de él un auténtico diamante en bruto. El castro se sitúa sobre una enorme atalaya natural de fuertes cantiles, circunstancia idónea para establecer un poblado prerromano con un dominio visual (hacia el paso del puerto de Carrales) y unas defensas naturales privilegiadas. Salvando las distancias, esta plataforma rocosa nos recuerda morfológicamente a otras grandes "atalayas" como Peña Amaya, el campamento romano de La Muela o el castro de Abiada, en los cuales destaca la ausencia de grandes defensas construidas por la mano del hombre salvo en sus accesos.

El Castro fue descubierto por Ernesto García-Soto Mateos en el año 1989, realizándose años más tarde (2001) otra prospección visual por él mismo para determinar el alcance del yacimiento. No se ha documentado la presencia de materiales ni el hallazgo de los mismos, si bien las características de su acceso así como el contexto general del yacimiento (castro y castellum romano) llevan a pensar a los investigadores que estamos ante un enclave de la Edad del Hierro, sin concretar eso si la cronología exacta del mismo. Será vital en el futuro, además de proteger el yacimiento mediante las medidas legales correspondientes, realizar una intervención arqueológica que pueda determinar tanto la importancia del mismo como sus orígenes.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by