El campamento romano de La Muela (Villamartín de Sotoscueva, Burgos) es uno de los yacimientos más impresionantes sobre los que hemos escrito. Ya no solo por su ubicación, sobre una enorme península caliza rodeada de escarpados acantilados, sino también por su importancia historia dentro de un contexto que nos apasiona: Las Guerras Cántabras. Sale a la luz en el año 1999, concretamente en una serie de prospecciones realizadas por Eduardo Peralta Labrador, Federico Fernández y Roberto Ayllón, quienes atestiguan su tipología de enclave militar romano gracias a los materiales y estructuras halladas en superficie. Sería el primer paso antes de confirmar, como veremos más adelante, que es un yacimiento de gran relevancia para conocer más información de la antigua Regio Cantabrorum.

La peña de La Muela se encuentra a unos 1.139 metros de altitud, ocupando su cima un total de 1,12 hectáreas en un espacio prácticamente llano y muy erosionado, careciendo además de vegetación alguna. Domina por el Este (incluso por parte del sector Sur) el llamado Canal de La Dulla, un vasto páramo de altura cubierto por un espeso bosque. Por el flanco contrario, al Oeste, los acantilados dan paso a la Merindad de Valdeporres, mientras que por el Norte cae hacia la los llanos de la localidad de Villamartín de Sotoscueva. Su ubicación, como todas las de origen romano, no es fruto de la casualidad ya que se encuentra enmarcado en el paso natural del área del nacimiento del Ebro (al oeste) hacia la cuenca pasiega y el valle de Villarcayo. De hecho, el campamento de La Muela esta comunicado visualmente (muchos kilómetros al norte) con otros campamentos romanos de la zona, incluso dentro de la actual Cantabria.

Volviendo a su morfología, el "istmo" que une la península al paramo es uno de los puntos más interesantes del yacimiento, ya que es uno de los lugares donde más materiales fueron hallados en las posteriores intervenciones arqueológicas y el primer punto donde afloran los primeros restos constructivos. Concretamente se puede apreciar una estructura defensiva a base de dos "aggeres" de tierra y piedra de unos 5 metros de largo que encierran el área de la península dotándolo además del único acceso al recinto. Llama poderosamente la atención el "agger" interno, ya que dispone de una prolongación en forma de cuarto de círculo con muro hacia el interior que forma un estrechamiento o pasillo de control antes de la puerta, la cual es una clavícula interna. No hay más estructuras defensivas (¿para qué?) en el campamento, son totalmente innecesarias viendo la morfología de la península. Lo que sí aparecerían en el interior serían varias depresiones circulares que podrían corresponder a cabañas de la Edad del Bronce excavadas en el subsuelo rocoso.

De vuelta al uso militar, se cree que el campamento pudo albergar como máximo una o dos cohortes con algunos auxiliares, pudiendo incluirlo así tipológicamente como "castra aestiva". Esta aproximación no es fruto de la casualidad, sobre todo porque las reducidas dimensiones de la atalaya natural que ocupa no dan para mucho más. Este dato no es impedimento alguno para comprobar, como veremos a continuación, que es un yacimiento único por la cantidad y calidad de los restos materiales hallados.

Inicialmente se realizó un sondeo en el segundo "agger" de tierra que cierra el paso en el istmo de acceso, sobre manera para conocer las características del foso del mismo. En dicha intervención se constataría el alto nivel de erosión en la totalidad del campamento, ya que el fondo del foso actual tiene tan solo 70 cm de anchura por 30 de profundidad. Esta circunstancia tiene dos lecturas totalmente contrarias: La primera de ellas desde un punto arqueológico muy positiva, ya que los restos materiales aparecerían (como así fue) casi en superficie, facilitando mucho la labor. La segunda, contrapuesta, es que este afloramiento "sencillo" ha podido favorecer la labor de los furtivos en la zona. De todos modos, no podemos olvidar que las áreas excavadas en La Muela han proporcionado abundante material militar romano, lo que nos puede dar a entender que este enclave se salvó parcialmente de la actividad furtiva.

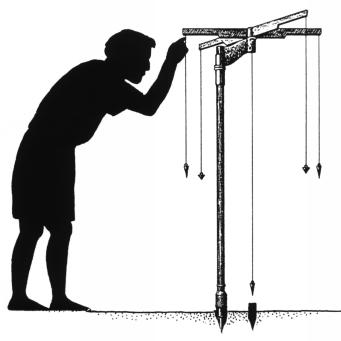

Tanto en superficie como hincadas aún se encontraron varias clavijas de tienda de campaña, indicador fundamental para determinar el carácter temporal del campamento. Se puede interpretar en base a este hallazgo que tuvo que estar ocupado durante un tiempo entre primavera y otoño, ya que sería prácticamente imposible pasar el invierno en este enclave en las típicas tiendas de campaña de cuero. Paralelamente, aparecieron numerosas tachuelas de caligae, fragmentos de cerámica común romana y otros materiales que llevan a pensar a la comunidad arqueológica que este campamento tuvo que ser abandonado súbitamente. Los fragmentos de dolia y dos plomos de una "groma" aparecidos en el centro del recinto plantean la siguiente pregunta: ¿Cómo han aparecido en un campamento de campaña materiales asociados a estancias largas y encima de gran valor para el ejército?. No olvidemos que la "groma" era un instrumento de topografía utilizado por los agrimensores militares que de ser abandonado debió ser por fuerza mayor. ¿Hubo un ataque imprevisto?, ¿se tuvieron que enfrentar a un asalto por sorpresa de su campamento?. Muchas preguntas que esperemos que el futuro se puedan resolver y que completen la increíble historia de La Muela. Volviendo a la intervención arqueológica, la dispersión de materiales es más densa junto al estrechamiento del istmo (acceso al recinto), pudiendo esto reforzar incluso la teoría citada en el párrafo anterior. Se encontraron restos de infantería pesada como dos "pila catapultaría", dos puntas de "pilum" (una doblada en la punta por haber sido lanzada presumiblemente), así como abrazaderas y pasadores de pilum, regatones y puntas de lanza. A los pies de la península aparecieron además, siete puntas de flecha de 3 aletas y numerosas tachuelas de caligae, indicativo una vez más de que existieron enfrentamientos con la población indígena.

Fuera del contexto bélico, aparecieron también un conjunto de fíbulas de lo más interesante, ya que abarcan un abanico cronológico bastante extenso. En primer lugar nos encontramos con una fíbula indígena de tipo geométrico con anillas evolucionada de las zoomorfas. A modo de apunte, destacar que es similar a una de las encontradas en el conocido castro de La Loma (Palencia). Respecto a las fíbulas romanas encontradas, han aparecido varias omegas y tres Auccissas, las cuales también nos sitúan cronológicamente en el contexto de las Guerras Cántabras. Este tipo (Auccissa) fueron difundidas por el ejército romano y aparecen de forma masiva en los campamentos de inicios de la "época augústea". Esta tipología se alargó hasta finales del siglo I d.C, pero los modelos aquí encontrados son prácticamente iguales a los que comenzaron a fabricarse entre el 15 a.C. y el 15 d.C .

Apoyando la contextualización en el periodo de Guerras Cántabras, no solo se encontraron las citadas fíbulas, sino que apareció un conjunto numismático de gran valor. Durante las prospecciones se encontró en superficie, bajo una piedra, un increíble as acuñado en Nemausus (Nimes) en época augústea. Se aprecia claramente las efigies de Augusto y Agripa, muy escasas en la península ibérica y que casi siempre aparecen asociadas a establecimientos militares. Su producción comenzó hacia los años 27/28 a.C y continuó hasta el 14/15 d.C. Aún asi, esta pieza parece ser única en cuanto a su acuñación, ya que varios elementos de la misma son totalmente diferentes a los ases de la misma época. Respecto al resto de ases encontrados, cabe destacar que cuatro de ellos aparecieron juntos: Un as de Clounioc (emisión pompeyana o augustea), dos ases de Celsa (44-42 a.C. a 36-35 a.C) y un as augusteo de Calagurris (29-28 a.C). En otro punto del yacimiento se encontró un as similar al último expuesto, pero esta vez partido.

Por último, en cuanto a material numismático se refiere, se encontraron también varias monedas de plata: Un denario de Cn. Domocio Ahenobarbo (110 a.C.), un denario de la familia Cipia (115-114 a.C.), un denario de R. Marcio Filipo (56 a.C.) y un quinario de Carisio (24-22 a.C), acuñado tras las primeras campañas de las Guerras Cántabras y que no hace más que reforzar la datación de este yacimiento en dicho periodo bélico.

Todos podemos disfrutar del campamento romano de La Muela, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Burgos y Cantabria.

El campamento o castellum de El Cantón (Molledo / Arenas de Iguña) es otro claro ejemplo de que un yacimiento relacionado con las Guerras Cántabras es mucho más que los materiales allí encontrados, incluso mucho más que la superficie que ocupa. Si la arqueología se basara tan solo en parámetros como estos..este recinto fortificado tendría poco o ningún interés. Nada más allá de la realidad, ya que tanto la situación de El Cantón como su morfología hacen de este yacimiento algo único en nuestra región, veamos porqué.

Fue localizado en el año 1996 por un equipo dirigido por el conocidísimo Eduardo Peralta Labrador, aunque cierto es que ya había sido citado por A.Arredondo como "poblado cántabro" años antes. Su ubicación no es ni mucho menos casualidad, ya que tiene un buen dominio visual sobre la sierra donde se encuentra el yacimiento de la Espina del Gallego (al oeste) y el campamento romano de Cilda, ambos lugares claves en el desarrollo de las Guerras Cántabras.

El "castellum" de El Cantón tiene una superficie aproximada de 7.200 m2, quedando este área delimitada por un talud redondeado o agger de forma circular (ligeramente ovalada). Este tipo de estructuras defensivas se corresponde a un tipo denominado como "castra lunata" o "castra rotunda", muy poco comunes en nuestra región (me atrevería a decir que único). El perímetro se compone de una línea de vallum (agger de tierra y foso) de 1,82 metros de altura, creyéndose además que pudo estar reforzado exteriormente por un parapeto de madera. Las características del citado foso se corresponden con las de una fossa fastigata (en V), además de tener unos 2,66 metros de ancho por casi medio metro de profundidad. Otros de los aspectos destacables de este yacimiento son sus dos puertas en clavícula (orientadas al este y noroeste), elementos característicos de los campamentos militares de la época Augustea. Curiosamente una de las puertas se encuentra orientada hacia el yacimiento de la Espina del Gallego.

El yacimiento del Monte Castrelo de Pelóu (Grandas de Salime, Asturias) fue una auténtica incógnita hasta hace no muchos años. De hecho su ubicación (inmerso en una de las mayores zonas auríferas que explotó el imperio), sus técnicas constructivas (utilizando la fuerza hidráulica en la excavación de su foso), la magnitud de su aparato defensivo y los diferentes hallazgos materiales en el interior del mismo llevaron a pensar que su periodo fundacional se remontaba a la época romana, bien como pequeño núcleo administrativo sobre las explotaciones de Valabilleiro o Pedras Apañadas (por ejemplo) o bien a modo de control militar sobre las mismas. Pero nada más alejado de la realidad. Las excavaciones realizadas durante los primeros años del presente siglo nos abrieron un horizonte temporal mucho más amplio, trasladándonos directamente a épocas previas a la romanización del territorio.

El asentamiento fue catalogado por José Manuel González en 1973 como La Pica el Castro (González, 1976: 139), si bien es cierto que entre los vecinos y conocedores del territorio se han utilizado topónimos como Monte Castrelo y Prida del Castro. A partir de su primera cita pocas han sido las referencias bibliográficas sobre el yacimiento, denominándose principalmente como El Castro de Pelóu (Carrocera, 1990: 125; Sánchez-Palencia; 1995: 148). No sería hasta el año 2003 cuando se comenzasen una serie de intervenciones arqueológicas, dirigidas por Rubén Montes López, Susana Hevia González, Alfonso Menéndez Granda y Ángel Villa Valdés, que se prolongarían en el tiempo durante 4 años (en breves intervalos, cierto es). Los resultados de las mismas, que sobrepasaron las expectativas iniciales según sus directores, han sido fundamentales para realizar un mapa cronológico de ocupación del castro como veremos posteriormente.

Estamos sin duda ante uno de los yacimientos más espectaculares de Asturias, no solo por sus técnicas constructivas, sino por el increíble valor de los elementos y materiales allí encontrados. Un enclave que tal vez no destaque por su majestuosidad y tamaño como otros castros del entorno, pero que tiene un nombre con mayúsculas dentro de la arqueología en el antiguo territorio galaico.

El campamento romano del Pico L.lagüezos (Concejo de Lena, Asturias - Villamanín, León) es uno de los yacimientos clave para conocer el avance de las tropas romanas a través de la vía de montaña de La Carisa desde la milenaria Legio (León) hasta Noega (Gijón). Su morfología, altitud - en una colina a más de 1.670 metros -, los materiales proporcionados y su belleza natural, hacen de este enclave una de las maravillas relacionadas con el conocido conflicto Bellum Cantabricum et Asturicum. Incluso se cree que estamos ante uno de los primeros (por no decir el primero) campamentos romanos levantados en Asturias. Su hallazgo se produjo hace unos años en la campaña de prospecciones y vuelos aéreos realizados por el instituto Ausonius de Burdeos, cuyo objetivo era la prepación de un atlas de la conquista Romana de Hispania junto con la Universidad Autónoma de Madrid. La búsqueda de restos estructurales de la conocida contienda bélica en el pasillo natural entre el citado campamento de la Legio VI Victrix y el oppidum costero fue la culpable de este gran hallazgo. Como veremos posteriormente fue excavado en 2013 y 2014, obteniéndose unos resultados que confirmarían su carácter militar además de ubicarlo en el mapa arqueológico con letras en mayúscula.

El campamento se asienta sobre una loma de pendientes no muy pronunciadas, en el eje de cumbres de la cordillera. Esta inmejorable situación hacen que su dominio visual sea excelente, característica común en la gran mayoría de los asentamientos campamentales romanos. Posee en a su alrededor al menos dos manantiales (conocidos), de modo que su ubicación no es ni mucho menos casual en ninguno de los sentidos. En su interior, se combinan zonas muy cómodas para el hábitat con otras de fuerte pendiente, lo que indica que estas últimas tenían un claro objetivo defensivo. Se cree que el acceso al mismo se realizaba a través de la vertiente occidental de la loma, ya que allí las pendientes son mucho menos acusadas y facilitarían el transporte de materiales y/o tropas.

No cabe duda de que el campamento del Pico L.lagüezos es otra de las joyas de la arqueología si hablamos del citado conflicto en el Norte de Hispania. Su relieve, el cercano acceso a los recursos hídricos, la facilidad de aproximación al mismo y la aparición de restos materiales en la collada que da nombre al pico, dan a entender que estamos ante un lugar de obligado paso hacia el Norte, llegando a plantearse incluso que pudiese ser una parada de convoyes de abastecimiento. Un yacimiento que, si la financiación lo permite (tanto en Asturias como en Castilla y León la cosa no pinta mejor que en Cantabria), seguirá dando muchas sorpresas.

Es curioso observar, a medida que sigues los pasos del ejército romano en su conquista por el Norte de Hispania, que sus pautas seguían un esquema básico a la par que efectivo. Ya nos lo encontramos en Cantabria hace décadas, incluso en nuestros días la aparición de nuevas estructuras campamentales no hacen más que reafirmar el paso ordenado de las legiones tanto en la conquista como en la posterior apertura de vías de comunicación: En Cantabria, los campamentos de El Cincho, Cildá, La Espina del Gallego y el Campo de Las Cercas en la conocida vía del Escudo o los campamentos de La Poza y Sierracastro en la aún por determinar vía del Besaya hacia Portus Blendium. En Asturias, las diferentes vías de acceso desde la Meseta que se aproximan a la costa cumplen un patrón similar: Los campamentos de L.lagüezos y Curriel.los en la famosa vía Carisa o, más al Noroeste y en otro frente, A Granda das Xarras o A Recacha. Nos encontramos ante estructuras militares "custodiando" el paso de importantes y atípicos viales (de montaña) con un incalculable valor para el control del territorio.

Hoy abrimos un nuevo frente de comunicación junto a la (desconocida para muchos) vía de La Mesa, uno de los principales accesos al territorio astur trasmontano en época romana. Discurre desde la "Asturia cismontana" hasta la desembocadura del río Nalón, ubicación de la antigua Flavionavia citada en las fuentes clásicas. Tanto la vía de La Mesa como La Carisa responden en teoría a un mismo patrón direccional Sur-Norte en el avance de las tropas romanas, algo muy similar a lo que hemos expuesto anteriormente con el acceso por la cuenca del Besaya o por la Sierra del Escudo hacia la costa.

Siguiendo el trazado de estas vías, se produjo el hallazgo del recinto del Mouro en el año 2010. Se realizó gracias a los vuelos de prospección llevados a cabo por el Instituto Ausonius de Burdeos, dirigidos por F. Didierjean, cuyo objetivo era definir los principales corredores de entrada del conflicto del Bellum Cantabricum et Asturicum. Un año después el mismo equipo, gracias a la prospección insitu y a las diferentes ortofotos, identificaron el recinto de Valbona, completando así un nuevo hallazgo que no hacía más que reafirmar la importancia del enclave. Tras la correspondiente notificación a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias (Exp. 605/10), se han llevado a cabo diferentes intervenciones para definir con exactitud el alcance del yacimiento, si bien es cierto que no se ha realizado ningún trabajo exhaustivo como los que conocemos en los campamentos de la "vecina" Carisa. No obstante, todo apunta a que nos encontramos ante un conjunto arqueológico que dará que hablar a corto plazo. Un enclave que a buen seguro irá ganando importancia dentro del mapa militar romano en la conquista del territorio astur.

El valle de Toranzo es sinónimo de historia en Cantabria, sin ningún lugar a duda. Tan solo paseando por cualquiera de las dos orillas del río Pas te das cuenta de que estás en un lugar especial. Para quienes nos gusta la historia de las Guerras Cántabras y la romanización del territorio estamos ante uno de los mejores enclaves en los que ver de primera mano los escenarios de aquella fatídica contienda: El oppidum de la Espina del Gallego, el campamento romano de Monte Cildá, Las Matas del Castillo o El Campo de Las Cercas. Y no solo eso, sino que la presencia del conjunto tumular de Quintana de Toranzo, la aparición de la Estela de San Vicente, el hallazgo romano del Balnerario de Alceda y un largo etc de yacimientos nos transportan a una milenaria época donde los cántabros (y los romanos) habitaban este fértil valle.

Pero el enclave que nos ocupa hoy nos recuerda que estos hallazgos no son más que la punta de un Iceberg histórico del que solo conocemos una parte. Una pequeña porción que va siendo descubierta muy poco a poco, como el campamento romano de Pando. Oculto desde hace siglos y que en el año 2012/2013 apareció gracias al auge de las nuevas tecnologías y la, como denominan algunos, "arqueología de sofá". ¿Y esto que es? Sencillo: revisión de todas aquellas imágenes por satélite habidas y por haber (no solo existe el Google Maps) para detectar la presencia de estructuras no conocidas hasta el momento. Lo bueno de estas herramientas, cada día más avanzadas, es que te permiten ver una evolución de imágenes satelitales de los últimos 30 años con una calidad espectacular y acceder a fotografías de vuelos militares de la década de los 50 (por ejemplo).

Pero volviendo al campamento romano de Pando, su puesta en valor arqueológico fue llevada a cabo por el denominado Proyecto Agger (Jose Angél Hierro Garate, Rafael Bolado del Castillo, Enrique Gutiérrez Cuenca y Eduardo Peralta Labrador) quienes no solo sacarían a la luz este espectacular yacimiento, sino otros tantos importantes campamentos o castellum como Castro Negro, Vistrió o La Cabaña (este situado a apenas 1,5 kilómetros y que veremos en otra entrada). Al igual que los anteriores, fue presentado en "sociedad" en el I Encuentro Arqueológico Las Guerras Ástur-Cántabras (Gijón, Octubre de 2014) dentro la ponencia "Avances en la identificación de nuevos escenarios del Bellum Cantabricum". Desgraciadamente, además de la publicación en las actas del encuentro y de otras publicaciones posteriores muy puntuales en medios o en artículos científicos, nada más hemos sabido del campamento romano de Pando.

Lejos quedan ya los años donde la arqueología de las Guerras Cántabras copaba titulares de prensa y donde había cierto interés por parte de las administraciones correspondientes. Para nuestro pesar la arqueología relacionada con este tipo de enclaves, como si de una "vendetta" se tratase, queda relegada a las últimas posiciones si es que ocupa alguna en el muestrario del Gobierno de turno. La desmemoria histórica a la que nos han llevado en los últimos años unos y otros nos obligan a disfrutar tan solo de las espectaculares vistas que hay desde el campamento romano de Pando, desde donde podemos contemplar entre 4 y 5 yacimientos de una contienda histórica que quedará reducida a más escombros si el Gobierno finalmente lleva a cabo el parque eólico en el cordal de la Espina del Gallego. Cantabria Infinita lo llaman..

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by