El recinto de Las Matas del Castillo (Corvera de Toranzo / Anievas) se encuentra ubicado en el corazón de uno de los mayores frentes conocidos hasta hoy de las Guerras Cántabras: El asedio a la Espina del Gallego. Su importancia tanto histórica como arqueológica es aún un misterio, me atrevería a decir incluso que muchos lo considerarían un diamante en bruto y otros tantos siquiera pondrían sus ojos sobre él..y ambos tendrían razón al día de hoy. Existen muchas cuestiones alrededor de Las Matas del Castillo que analizaremos más adelante, sobre todo haciendo hincapié en su posible cronología y tipología “campamental”.

El asentamiento se encuentra a 661 metros sobre el nivel del mar, concretamente en lo alto de pequeño cerro con un gran dominio visual y estratégico de la zona. Al norte del mismo, a unos 4 kilómetros en línea recta, se encuentra el campamento romano del Campo de Las Cercas. En la vertiente contraria sorprende la gran panorámica que nos ofrece de la Espina del Gallego, importante castro y posterior campamento romano que se ve perfectamente aun encontrándose a más de 5 kilómetros de distancia en línea recta. A Este y Oeste domina los valles de Toranzo y Anievas, completándose así el citado dominio estratégico que ofrece. Fue descubierto por Eduardo Peralta Labrador en los primeros años del siglo XXI, gracias sobre todo a las prospecciones y fotografías aéreas realizadas por el mismo en el entorno.;

No se ha realizado sobre él ningún tipo de investigación arqueológica in situ, de modo habrá que ver que nos depara el futuro. Esperemos no tener que esperar a los primeros años del siglo que viene..

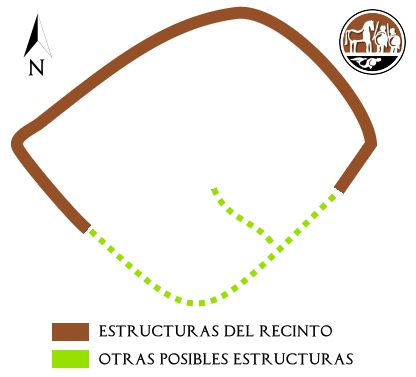

Como se puede apreciar en la imagen, el recinto de Las Matas del Castillo forma gran estructura rectangular con ángulos ligeramente redondeados, orientándose su eje mayor al SSW-NNE. Está rodeado casi en su totalidad por una vaguada natural que actúa a modo de foso, excepto en el sector Sur-Sureste donde predominan las ligeras pendientes. Las profundidades de dicha vaguada son en algunos puntos bastante notables, alcanzando incluso los 12 metros. Visualmente no se alcanza en todos los puntos a diferenciar este potente “foso”, ya que tanto arboles (avellanos en su gran mayoría) como otros arbustos cubren el mismo y parte del derrumbe de muralla, dibujando así un recinto bastante definido. Aún así, si ahondamos en dicha arboleda, nos encontramos con unas defensas muy robustas, compuestas siempre de un terraplén o agger precedido de una plataforma de nivelación con anchuras en torno a los 15 metros en muchos puntos. En el sector norte es donde mejor se pueden apreciar estas características, apreciándose además un gran derrumbe de la estructura hacia la cara externa.

Se cree incluso que Las Matas del Castillo pudo estar dividido en dos recintos consecutivos, los cuales diferenciarían claramente el sector de la cima de unas 6.8 hectáreas de otro más bajo y de 1.7 hectáreas aproximadamente.

Es en este punto donde hay mayor diversidad de hipótesis. No se han encontrado materiales que puedan ayudar a datar cronológicamente el recinto de Las Matas del Castillo. De todos modos tenemos que destacar que, a diferencia de los yacimientos de Campo de Las Cercas, La Espina del Gallego y Monte Cildá con los que comparte entorno, el sustrato rocoso (calcáreo) de este recinto es mucho más apropiado y menos agresivo para la conservación de los materiales, de modo que en el caso de una futura intervención se espera poder afinar en este sentido.

En base a los datos que existen hoy en día, si atendemos a sus características morfológicas y a su cierta regularidad de proporciones (además de su gran tamaño y ángulos ligeramente redondeados) se puede interpretar como una construcción relacionada con el mundo militar romano. .o no. Hay varios factores, como la envergadura y anchura del aparato defensivo, que inclinan la balanza del lado del mundo indígena (prerromano), de modo que es prácticamente imposible datarlo antes de cualquier intervención arqueológica. No olvidemos que existen muchos recintos defensivos donde no se han encontrado apenas (o ninguno) materiales que puedan ayudar en su datación y que han podido ser clasificados perfectamente en base a su tipología..o este el caso, seguiremos esperando.

Todos podemos disfrutar del recinto de Las Matas del Castillo, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

El yacimiento del Pico Jano (Dobarganes, Vega de Liébana) es, como muchos otros en Cantabria, otro de los enclaves donde son más las interrogantes que las respuestas. Cierto es que hasta hace no mucho tiempo, concretamente hasta 2010, tanto los materiales hallados, como la toponimia, como la cercanía de un castro con restos de incendio y como las estructuras encontradas (nos parecerá poco), hacían pensar que estuviésemos ante el primer barracón romano de la zona de Liébana. Pero nada más lejos de la realidad. En esta pequeña publicación hablaremos un poco de todo ello, clasificándolo en nuestra sección como yacimiento "Sin definir" ya que aun verificándose que finalmente nos encontramos ante un barracón minero contemporáneo, son demasiadas las incógnitas a su alrededor.

El Pico Jano es un balcón natural que se muestra imponente sobre varios valles de Liébana, elevándose 1446 metros en lo más alto de su cima. Constituye el punto más alto de la Sierra de Collaín, límite natural entre los municipios de Vega de Liébana y Camaleño. Separa además las cabeceras de los ríos Deva y su afluente el Quiviesa. El nombre por el que se le conoce es de gran interés "arqueológico" ya que, como bien sabemos todos, la toponimia para el estudio e interpretación de muchos yacimientos es un punto a favor. Muchos especialistas en la materia, apoyándose en otros tantos ejemplos similares, creen que "Jano" deriva del término latino "fanum" (lugar sagrado o templo al aire libre). Otra de las posibles explicaciones derivadas de su nombre es la evocación del dios bifronte Jano, pudiendo aceptarse como válida ya que este pico se alza dividiendo dos valles diferentes. Varios de los ejemplos citados con anterioridad los tenemos en nuestra región y Asturias, uniéndoles además a todos excepto a uno que albergan estructuras o recintos defensivos de diferente cronología en su cima: El Pico Jano en el tramo alto del Besaya sobre Bárcena de Pie de Concha (tierra de Blendios), Montehano en mitad de las marismas de Santoña, Monte Jano sobre Ruenes, Jana dominando Trescares y por último y nuevamente, Jana sobre Narganes. En nuestro caso, la cima conserva además otro topónimo, el cual tiene mucho que ver con la estructura que alberga: La Casona.

La primera noticia que hace referencia al Pico Jano se encuentra en un documento original de Arturo Arredondo escrito en el año 1982 y actualmente depositado en los fondos documentales del MUPAC. En este trabajo titulado "La Piedra mágica de La Casona del Pico Jano" Arrendondo relata como Gonzalo Gómez Casares le enseña las edificaciones del Pico Jano, de estructura más parecida a las ruinas de Cartago que a las de Julióbriga. Seria este último (Gómez Casares) quien un año después diese valor arqueológico al yacimiento, ya que recoge varias piezas metálicas durante el arreglo de una de las pistas forestales abiertas en la década de los 70. En ese mismo año, 1983, los materiales son examinados por varios estudiosos de la época (entre los que se encuentra también A. Arredondo). Todos ellos llegan a la conclusión de que dichas piezas se pueden encuadrar dentro de una cronología romana, aunque la falta de información acerca del contexto donde se encontraron les hace dudar y no afirmarlo rotundamente.

Tendrían que pasar algunas décadas hasta encontrar materiales similares en dos yacimientos icónicos dentro de un contexto similar al citado. En el transcurso de las excavaciones realizadas por Eduardo Peralta en el castro de La Espina del Gallego (Corvera de Toranzo y Anievas) y sobre todo, en el castro de La Loma (Santibáñez de la Peña, Palencia) aparecieron estructuras y restos materiales prácticamente idénticos a los encontrados en el Pico Jano. Toponimia, barracones similares a los encontrados y la Espina del Gallego y materiales de carácter militar romano hacían indicar que este enclave seria otro punto más de interés dentro del transcurso de las Guerras Cántabras..nada más lejos de la realidad.

El monte de La Masera (Hinojedo, Cantabria) es una increíble atalaya natural que domina la desembocadura del río Saja-Besaya. Sus 150 metros sobre el nivel del mar no llamarían la atención en cualquier otro enclave más hacia el interior, pero a tan solo 3,8 kilómetros de la línea costera se alza imponente sobre todo lo que le rodea. Tanto por su morfología como por sus dimensiones siempre se creyó que sorprendería con un yacimiento prerromano (o romano incluso) en su cima, sobre todo teniendo en cuenta que las diferentes hipótesis e interpretaciones de las fuentes clásicas ubican Portus Blendium en la cercana localidad de Suances y sus inmediaciones. La sorpresa, como luego veremos, es que el monte de La Masera no arrojo los registros esperados, sino que sería una de sus laderas conocida como "El Castro" la que diese mayor resultado a nivel arqueológico.

La primera referencia sobre el monte de La Masera se remota a mediados del siglo pasado. Sería el padre Jesús Carballo quien identificase (no sin contrariedad) el yacimiento como un castro celta (Carballo, 1952). Tres décadas después, un hallazgo casual en las inmediaciones volvería a situar el cerro en el punto de mira arqueológico. El culpable: el conocido como puñal de Hinojedo, cuya tipología se identifica con el Bronce Final (Serna, 1984). Años después, en 1990, el investigador Miguel Ángel Fraile exploró el sitio localizando algunos fragmentos cerámicos que atribuyó a la Edad del Hierro. A partir de entonces miembros del C.A.E.A.P. (Colectivo para la Ampliación de Estudios en Arqueología Prehistórica) realizan prospecciones superficiales que arrojaron nuevamente fragmentos cerámicos atribuidos a la Edad del Hierro además de restos medievales y un sorprendente hendedor sobre lasca de cuarcita, lo que haría sospechar sobre un origen mucho más antiguo de lo esperado. Miembros del mismo colectivo localizarían en 1991 un nuevo yacimiento en una de las laderas del monte denominada "El Castro". En este espolón amesetado se hallaron cientos de piezas de industria lítica y materiales cerámicos. Desgraciadamente no todo eran noticias esperanzadoras, sobre manera porque todos esos restos fueron encontrados en las pistas de motocross construidas en la zona. Es por ello por lo que en el año 1993 se realiza una excavación arqueológica de urgencia y una segunda campaña de investigación bajo la dirección de Roberto Ontañón (actual director del MUPAC), la cual permitió documentarlo como un asentamiento de cronología neolítica avanzada (Ontañon 1995, 2000).

El Castrejón (Naveda, Campoo de Suso) es uno de los enclaves más enigmáticos y a la vez más citados como "castro cántabro" en nuestra región. Todo esto sin conocer en la actualidad presencia de materiales arqueológicos entregados o recuperados que lo puedan adscribir cronológicamente como tal. Digo bien, ya que a nuestros días no ha llegado ninguno..otra cosa bien distinta es que si se hallasen en el pasado y que nada se sepa de ellos como bien veremos. El yacimiento es conocido desde hace décadas, siendo descubierto y estudiado por Jesús Carballo en los años 40 del siglo pasado (Carballo, 1952: 305). Esta atalaya natural es fácilmente diferenciable en la zona, encontrándose a tan solo unos metros del acceso a la localidad de Proaño por el Noreste y de Naveda por el Sur. Posee unos 300 metros de longitud en su eje más largo (Este-Oeste) por 160 metros en inferior (Norte-Sur). Es en estas dos últimas vertientes donde dos grandes cantiles calizos actual como defensa natural, formándose así grandes pendientes que hacen muy complicado su acceso.

Además de las investigaciones realizadas por su descubridor, arqueólogos e investigadores de renombre han realizado diferentes prospecciones y estudios en su lisa cima. Al conocido A. Schulten (1942) le seguirían D. Gallejones y Joaquín Gonzalez Echegaray (1951: 145-150) quienes definirían el sistema defensivo sin realizar excavación alguna con la aportación en la parte noroccidental de Miguel Ángel García Guinea ese mismo año. En los años posteriores nuevamente Echegaray (1966), Bohigas, Marcos (ambos en 1987), Fraile (1990) y Peralta/Muñoz (1997) intentaron vislumbrar algún horizonte con sus prospecciones en El Castrejón..sin resultados concluyentes. En los últimos años (2007-2008), el arqueólogo José Ángel Hierro Gárate lo incluiría en el INVAC - Inventario Arqueológico de Cantabria.

Estamos en definitiva, ante un yacimiento donde las incognitas son mucho más numerosas que las respuestas. Otro de tantos donde el paso del tiempo y la falta de fondos para investigar en nuestra región lo relegarán a una posición que, tal vez, no merezca su milenario pasado.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by