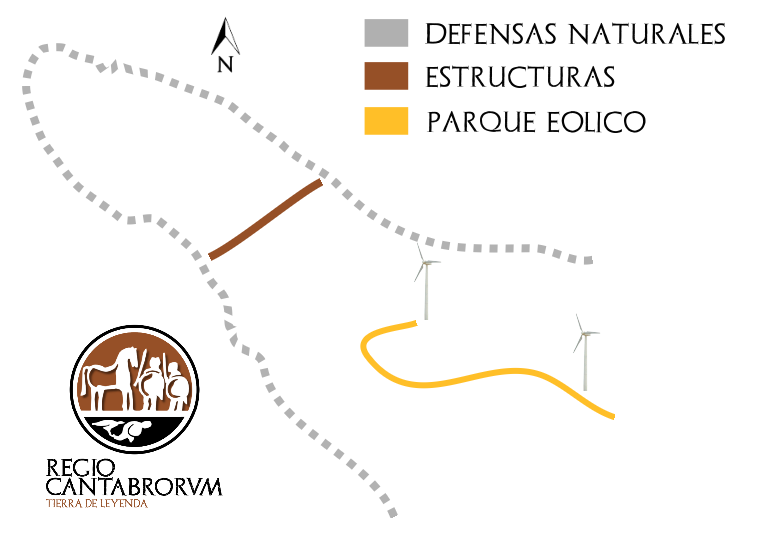

El castro del Cuerno de Bezana, o Pico Nava, es una auténtica incógnita rodeada por un enorme parque eólico no exento de polémica en los últimos años. Independientemente de la destrucción del valor patrimonial de un enclave incluido en el Inventario Arqueológico de Burgos, la solicitud de ampliación del conocido como "Parque eólico de Montejo de Bricia" tuvo mucha controversia en el año 2016. Varios grupos como la Plataforma de defensa de los Valles del Sur de Cantabria denunciaron que tanto la ampliación del número de aerogeneradores como de la potencia generada por los mismos era perjudicial para las personas de las localidades adyacentes. Los expertos recomiendan la instalación de estos molinos a no menos de dos kilómetros de las viviendas más próximas dado que los habitantes cercanos pueden sufrir problemas como el conocido "síndrome de la turbina eólica". En este caso, tenemos turbinas a menos de 500 metros de áreas residenciales. Si el "daño" fuese solo arqueológico no hubiese estado ni tan mal.

Y con todo, en Cantabria pretendemos hacer algo similar en yacimientos que son Bienes de Interés Cultural y que afectan a escenarios clave de las Guerras Cántabras. Si si, como lo lees. La Consejería de Medio Ambiente (la de Cultura ni se habrá enterado, con la torrija de siempre) ha paralizado la ejecución de alguno de esos proyectos por no cumplir diferentes medidas o bien medioambientales o bien de seguridad. Destacan los parques eólicos que se ubicarán, si nadie lo remedia, entre el yacimiento de La Espina del Gallego y el campamento romano de Cildá (destrozándolos por supuesto) y el que afecta también al oppidum de Monte Ornedo, el castro más grande de nuestras fronteras. Verdaderamente desconozco las leyes sobre patrimonio que existen en la provincia de Burgos, pero si en Cantabria se instalasen esos parques eólicos estaríamos saltándonos a la torera la Ley de Patrimonio de Cantabria 11/1998.

Sea como fuere, para el Cuerno de Bezana es ya demasiado tarde. Un enclave realmente espectacular (paisajísticamente es increíble) dominando los valles del Sur de Cantabria. Un más que posible asentamiento prerromano que nunca ha sido investigado más allá de alguna que otra prospección visual donde se han detectado fragmentos de cerámica en superficie o citas en obras como "Los Cántabros antes de Roma" de Eduardo Peralta o en el "Catálogo de castros cántabros" de Miguel Ángel Fraile. Una aberración que, si nadie hace nada, volveremos a ver repetida en Cantabria en los próximos años.

Nos encontramos ante un enorme farallón en la altiplanicie en el que destaca un espigón rocoso orientado al Noroeste. Desde aquí se obtiene una panorámica prácticamente de 360º de todos los valles colindantes, destacando la visual de kilómetros y kilómetros adentrándonos en Cantabria. Es justo aquí donde nos encontramos con un muro de cierre de unos dos metros de ancho que conforma un recinto de 1 hectárea de extensión y del que se tienen dos hipótesis:

Por la tipología de las estructuras y de alguno de los materiales encontrados se cree que pudo pertenecer a la Edad del Hierro, si bien posteriormente se tienen referencias escritas de diferentes asentamientos. Por ejemplo, se tiene conocimiento de la iglesia de San Román del Cuerno en el año 857 (es habitual “cristianizar” este tipo de lugares paganos), en el año 999 se vuelva a referenciar al “Cuerno de Bezana” y en el año 1011 “El Cuerno” es donado en su integridad al Monasterio de Oña. Al igual que ocurrió con la localidad de “El Cuerno de Los Butrones” (ahora Villalta), tal vez por algún tipo de tabú religioso presumiblemente en La Edad Moderna se cambió el nombre de “El Cuerno” por Pico Nava.

Por último, cabe destacar que las “simas” que se aprecian hoy dentro del recinto se deben a diferentes pozos de extracción de mineral de hierro de época moderna, circunstancia que también apoyaría la teoría de que sus antiguos pobladores pudiesen extraer el mineral de sus entrañas.

El castro de El Cincho (Arnuero, Cantabria) es un yacimiento envuelto por el misterio. La caprichosa naturaleza, ataviada con una tupida manta de musgo, zarzas y monte bajo arropado por un frondoso encinar natural, no ha permitido hasta estudiar insitu esta increíble atalaya..como si el destino no quisiese desvelar todos aquellos secretos que esconde, protegiendo el enclave de factores externos que pudiesen alterar o destruir su milenario pasado. Esta circunstancia, por desgracia, también impide el acceso a su estudio en profundidad, peaje que arqueólogos e investigadores también tienen que pagar. Mejor esto que su expolio o destrucción.

Se sitúa en lo alto de una pequeña sierra entre los pueblos de Arnuero y Soano, la cual destaca por albergar laderas de fuerte pendiente que a medida que vamos ascendiendo se suavizan. Llama poderosamente la atención su nombre, ya que en nuestra región existen varios yacimientos con la misma denominación: El castro prerromano de El Cincho de Yuso o el campamento romano de El Cincho. Este topónimo, del latín cinctum, es muy común y se asocia con el significado de cercado/cinturón cerrado en altura. El yacimiento que nos ocupa fué descubierto por Eduardo Peralta Labrador en el año 2005, siendo uno de los últimos recintos castreños de estas características descubiertos en nuestra región. Desgraciadamente no se ha realizado ninguna intervención arqueológica en su interior, debido principalmente a la densa masa forestal que lo puebla. Aún así, se ha confirmado gracias a la fotografía aérea antigua que estamos ante un recinto fortificado que encierra toda la cima en su interior.

Nos encontramos pues ante toda una incógnita, si bien es cierto que en las inmediaciones nos encontramos con yacimientos paralelos que pueden situarlo cronológicamente en algún momento de la Edad del Hierro aún por definir. Para realizar esta afirmación ha sido clave, además del paralelismo citado, la metodología utilizada en la construcción de la propia muralla: No se utilizó ningún tipo de argamasa o compuesto, algo que lo aleja en el tiempo de una posible fortificación medieval y que nos sitúa en la época de los antiguos cántabros. ¿Estaremos ante otro oppidum costero de grandes dimensiones? (5 hectáreas).

El castro de La Corona de Cueto Moroso (Bostronizo, Los Corrales de Buelna) se encuentra ubicado en pleno corazón de Cantabria, dominando la vertiente Este del desfiladero de Las Hoces que durante siglos ha modelado el rio Besaya. Toponímicamente puede resultar un enclave bastante interesante, ya que ante nosotros se abre un abanico de posibilidades cuanto menos curioso. La cima del Cueto Moroso invita a pensar en la totalidad del monte y en la posible relación (toponímica) con la iglesia cercana de fabricación mozárabe: San Román del Moroso. Otra de las posibles atribuciones de su nombre puede remitirse a los "Moros" de la mitología popular, los cuales eran a menudo guardianes de ruinas que albergaban tesoros antiguos. En este caso en concreto, puede que tenga origen en el radical céltico *mor- (pedregal), de modo que puede incluso hacer referencia a los grandes derrumbes de las líneas defensivas de la muralla del recinto.

En cualquiera de los casos, el castro de La Corona de Cueto Moroso se encuentra rodeado de elementos de "leyenda" que avivan aún más su milenario pasado. Algo más al norte, siguiendo la línea de cumbre y un poco por debajo, se encuentra una roca aflorante conocida como "La Piedra del Altar" la cual, según se cree, pudo haber tenido algún valor simbólico o religioso para los antiguos habitantes de la zona. Un poco más hacia el norte, siguiendo la misma dirección y a escasos kilómetros, nos topamos de frente con la Peña del Moro (370 metros), toponímicamente de similares características y en cuya cima se cree haber vislumbrado también algún tipo de estructura de carácter arqueológico..el tiempo lo dirá.

El yacimiento fue descubierto en 1995 por Eduardo Peralta Labrador, quien lo identificó durante una serie de prospecciones orientadas a la detección de yacimientos de hábitat de La Edad del Hierro (Peralta Labrador, 2003:73). Durante los siguientes años, el castro ha sido citado en varias ocasiones por el mismo descubridor, aportando un material fotográfico del mismo de gran valor e interés arqueológico. Desgraciadamente, a parte de las tareas de prospección y documentación, no se ha realizado trabajo arqueológico ninguno en su interior. De momento solo queda esperar..como en decenas de yacimientos de nuestra región..una pena.

El Castro (Quintanilla de Rucandio, Valderredible) forma, junto al cercano castellum de El Castro II, un yacimiento de increíbles dimensiones. Ya no solo eso, sino la tipología de ambos enclaves y una posible contextualización de los mismos en la época de las Guerras Cántabras o posterior control del territorio, hacen de él un auténtico diamante en bruto. El castro se sitúa sobre una enorme atalaya natural de fuertes cantiles, circunstancia idónea para establecer un poblado prerromano con un dominio visual (hacia el paso del puerto de Carrales) y unas defensas naturales privilegiadas. Salvando las distancias, esta plataforma rocosa nos recuerda morfológicamente a otras grandes "atalayas" como Peña Amaya, el campamento romano de La Muela o el castro de Abiada, en los cuales destaca la ausencia de grandes defensas construidas por la mano del hombre salvo en sus accesos.

El Castro fue descubierto por Ernesto García-Soto Mateos en el año 1989, realizándose años más tarde (2001) otra prospección visual por él mismo para determinar el alcance del yacimiento. No se ha documentado la presencia de materiales ni el hallazgo de los mismos, si bien las características de su acceso así como el contexto general del yacimiento (castro y castellum romano) llevan a pensar a los investigadores que estamos ante un enclave de la Edad del Hierro, sin concretar eso si la cronología exacta del mismo. Será vital en el futuro, además de proteger el yacimiento mediante las medidas legales correspondientes, realizar una intervención arqueológica que pueda determinar tanto la importancia del mismo como sus orígenes.

Es curioso como en decenas y decenas de ocasiones no somos conscientes de los lugares que nos rodean. Hace milenios la vida fluía por parajes que hoy jamás imaginaríamos. Lo que hoy es un paseo paisajísticamente increíble, se puede convertir en historia viva de nuestro pasado en cualquier momento. Pero por desgracia las piedras, que dibujan vagamente alguna estructura, son testigos mudos de un pasado que nos hace enorgullecernos, pero del que a la vez no sabemos más que lo que se nos ha proyectado en estos últimos 75 años. Y creedme, el castro de Orzales (en la península de la Lastra) es uno de esos lugares de innegable belleza natural que por desgracia no es conocido por el gran público. Igual de curioso es que este (y otros tantos) fuese descubierto por un investigador cuya obra es admirada por todos y es GUIA FUNDAMENTAL para que muchos arqueólogos e historiadores de hoy en día puedan seguir desarrollando sus estudios: Miguel Ángel Fraile López. Algunos incluso cuestionando indirectamente (cito textualmente) que una persona SIN "cualificación académica, científica o profesional necesaria" no pueda desempeñar esta labor. Muchísimas veces viajamos a la prehistoria, metafóricamente hablando, del sentido común a la hora de formular este tipo de afirmaciones…una pena.

Volviendo al asentamiento, nos encontramos en pleno corazón del Pantano del Ebro. Concretamente en el interior de la conocida península de La Lastra, en una elevación de unos 926 metros de altitud que domina el primitivo valle ahora bajo las aguas. Dicho "cerro" posee forma de cresta orientada de Este a Oeste y con unas defensas naturales (un corte natural) bastante importantes hacia el Sur y que hacia el Norte poseen una fuerte pendiente. La primera referencia a este castro la realiza el citado Miguel Ángel Fraile en su obra "Catálogo de castros cántabros. Santander" en el año 2004, sin llegar a determinarse la fecha de su descubrimiento. Años después sería incorporado al Inventario Arqueológico de Cantabria – INVAC por el arqueólogo José Ángel Hierro Gárate, dotando así al castro de Orzales de la protección "institucional" (que no física) que esta catalogación proporciona.

No cabe duda de que estamos ante un enclave por descubrir, si bien es cierto que es un asentamiento que como veremos a continuación parece estar bastante erosionado. Esta circunstancia dota de más valor a su descubridor, que sin ningún tipo herramientas contemporáneas (vistas satélite y demás que todos utilizamos) tuvo el buen ojo de acertar con su hallazgo.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by