Ni siquiera en nuestros días se tiene la certeza de la infinidad de secretos que aún guarda el municipio de Valdeolea, sin duda uno de los máximos exponentes (por no decir el máximo) de la romanización de la antigua Cantabria. Y todo ello sin desmerecer otros municipios de la comarca de Campoo, epicentro (junto con el Norte de Palencia y Burgos) de la sociedad de los antiguos cántabros.

Uno de los iconos, más que probablemente robado hace no muchos años sin que nada ni nadie lo haya expuesto, de este milenario pasado es el ara de Mata de Hoz. Una pieza que, sin lugar a dudas, podría ser uno de los ejemplos más claros (otro más) de desprotección de Patrimonio de Cantabria..en el último párrafo explicaremos porqué. Fue localizada en el año 1992 por J.M. Martínez Gonzalez "incrustada" en el pavimento de un jardín particular de la citada localidad. Según se cree, este ara dedicada a Júpiter, procede del interior de la cuadra de la misma vivienda y fue reutilizada como baldosa/escalón hace décadas. Desde su descubrimiento hasta nuestros días se han producido diferentes referencias a la misma hasta llegar al punto de que, nadie sabe con certeza donde está. En el año 1996, Alicia Ruiz la trata como inédita en su artículo "Aras romanas de Campoo y Valdeolea" en Cuadernos de Campoo (nro. 6), situándola aún en el lugar de su hallazgo. Posteriormente, en la obra "Epigrafía romana de Cantabria" (1999) en la que ella misma es co-autora junto con Jose Manuel Iglesias Gil se vuelve a incluir sin citar aún su ausencia.

Y a partir de aquí…nada más. Todo el mundo sabe que ha sido robada, instituciones incluidas, pero nadie ha tomado cartas en el asunto. Y de difundirlo ni mucho menos, ya que la estrategia (penosa) es criticar y "satanizar" a quien difunde patrimonio. La verdad es que ese camino es mucho más fácil que protegerlo, donde va a parar. El argumento de que "quien publica los yacimientos (ya públicos, documentados e inventariados, pero no difundidos) los expone a los expoliadores" va sonando ya demasiado a pataleta de quien deja sus vergüenzas al aire. Nadie se ha parado a pensar que difundiendo el patrimonio se pretende crear un flujo constante de personas en los yacimientos donde estadísticamente hay más personas buenas (interesados en su pasado y que "disuaden" lo que nadie protege) que personas malas…pero eso da igual si se pone en evidencia la omisión de las responsabilidades de nuestra querida Consejería de Cultura (ver artículo 133 de La Ley de Patrimonio 11/1998 y casadlo con los casos de Suances, Hornos de La Peña este y otros tantos). Y a partir de aquí..quien quiera que eche la culpa al propietario de la casa ahora deshabitada o semiderruida por el fallecimiento de su dueño hace tiempo. Os garantizo que no seré yo quien lance esa primera piedra (ni puedo ni quiero), algún iluminado lo hará. Cantabria Infinita lo llaman..

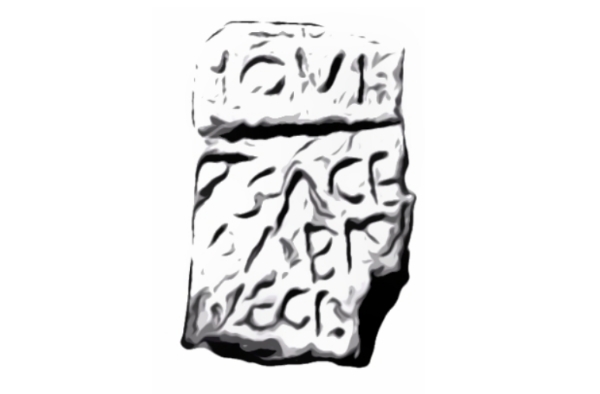

Se trata(ba) de una pieza de arenisca incompleta que pertenecía a un ara de pequeñas dimensiones. Curiosamente, esta pieza es similar (en cuanto a composición) a los términos augustales diseminados por el valle. En el momento de su estudio, el fragmento media unos 45 centímetros de alto por 30 de ancho y 13,5 de grosor. En el momento de su hallazgo, se podía observa tanto su grosor como parte del campo epigráfico que recorría el “canto” que actuaba a modo de escalón en el citado jardín. Es de factura tosca y de escritura asimétrica y descuidada, con un campo epigráfico que incluso se cree que tiene “faltas de ortografía” (como veremos), circunstancia que da a entender que tal vez quien la hizo no era más que un simple copista sin mayor conocimiento del latín. Además, para reafirmar la pobreza estética de la misma, las letras son demasiado grandes para el campo epigráfico que ocupan. No olvidemos que la romanización (y por consecuencia la latinización) tardía y lo superficial de la misma, han hecho que existan muchos soportes epigráficos con errores gramaticales en el entorno de la Cantabria antigua y Norte de España.

Contiene el siguiente texto:

Que se tradujo como:

En la traducción inicial siempre hubo un problema con la palabra SACER (sacerdote/s), que no tenía sentido ninguno hasta que se aceptó la posibilidad de que pudiese ser una grafía errónea del término “sacrum”. Una vez modificada la lectura por esta última palabra, apoyada además por paralelos epigráficos, el texto cobra mucho más sentido. Se puede observar además que se trata de un ara romana cuyos nombres tienen una raíz indígena. El nombre Ambadus/Ambatus, de raíz prerromana, está extendido por todo el territorio. De hecho, encontramos en la estela de Luriezo (de época también romana) la filiación Ambat(i) en otro ejemplo epigráfico en nuestras fronteras.

Curiosamente, la aparición de un dios como Júpiter en un ara con nombres de raíz indígena (ciertamente en más de uno fuera de Cantabria), siempre abrió el debate de si los cántabros y las tribus prerrománicas del Norte de la Península aceptaron al “Júpiter romano” como su deidad en mayor o menor medida. Debate que ha permanecido activo durante décadas, llegándose a un mayor/menor consenso en que la adopción del dios romano se pudo deber más bien a la aceptación de la nueva situación social y administrativa de nuestro territorio y al mero hecho de aceptar este nombre para un Dios que más que posiblemente ya existía en el pueblo indígena (con sus mismos poderes y funciones) . En definitiva, sería renombrar como Júpiter a un dios prerromano ya existente (un "Taranis" romanizado por ejemplo) con las mismas cualidades en un claro ejemplo de asimilación de ese culto en contextos indígenas (que más me da el nombre si “rezo” al mismo).

El ara a Cabveniaegino es una de las piezas epigráficas más espectaculares de la Cantabria antigua. En pleno siglo XXI, tras más de 125 años desde su descubrimiento, las incógnitas que esconde siguen siendo mayores que las certezas que conocemos. Nada se sabe al 100% ni de la deidad "cántabra" aquí representada ni del pueblo/gens o etnia a la que pertenecía quien la erigió. Diferentes teorías y argumentos (en muchos casos válidos a la par que contrapuestos) que iremos desgranando poco a poco y que hacen que el aura de misterio que rodea a esta increíble pieza la hagan aún más atractiva.

Fue encontrada en la muralla de uno de los yacimientos más importantes del territorio de los antiguos cántabros y a la par uno de los más maltratados y expoliados (no olvidemos que está dentro de la Lista Roja de Patrimonio en peligro): Monte Cildá. Concretamente en las excavaciones que Romualdo Moro realizó allí en el año 1891 a petición de Claudio Lopez Bru, II Marques de Comillas, y que también se extenderían ese mismo año al conocido Monte Bernorio. Desde su descubrimiento ha sido objeto de diferentes estudios epigráficos que tienen una amplia disparidad en su lectura, principalmente en el nombre de su dedicante, el nombre del beneficiario y del grupo humano al que pertenecía. Un año después de su descubrimiento (1892) F. Fita la incluiría en su publicación "Inscripciones cantábricas. Lapidas romanas del Monte Cildá", pasando varias décadas hasta que Adolf Schulten la incluyese en su obra "Castros prerromanos de la región cántabra" en el año 1942. Varios de los arqueólogos de mayor renombre en las investigaciones de mediados del siglo XX del antiguo territorio de los antiguos cántabros la incluirían en sus artículos. Ejemplos conjuntos como el de Miguel Ángel García Guinea y Joaquín Gonzalez Echegaray en "Excavaciones en Monte Cildá, Olleros de Pisuerga (Palencia). Campañas de 1963-1965", o de un modo individual como "Excavaciones en Iuliobriga y exploraciones en la región cántabra 1956-1961" (Antonio García y Bellido) o la archiconocida obra "Los Cántabros" (Joaquín González Echegaray, 1966) dan buena fé de la importancia del hallazgo desde el primer momento. Y con todo, decenas y decenas de publicaciones (llenaríamos hojas y hojas de bibliografía) desde la década de los 70 hasta pleno siglo XXI llenan diferentes hipótesis en cuanto a su lectura. Merece la pena leer el artículo "Cautelas sobre los nombres personales documentados una sola vez: El ara dedicada a Cabvniaegino" de José Luis Ramírez Sádaba y Raquel Campo Lastra (UC, 2010), en el cual se diserta sobre la gran mayoría de interpretaciones bibliográficas que se le ha dado en el tiempo.

No cabe duda de que el ara a Cabveniaegino es una pieza clave en la epigrafía de la Cantabria antigua en época romana. Una auténtica joya que a buen seguro, en época visigoda, fue reutilizada en la muralla del asentamiento y que paso totalmente desapercibida hasta finales del siglo XIX. Un campo epigráfico que ha sido (y es) motivo de debate entre los arqueólogos e investigadores, que no tienen claro aún el grupo humano para quien fue tallada. En la actualidad se puede contemplar en la exposición del MUPAC, siendo una de las aras más visitadas.

En muchas ocasiones los templos religiosos como monasterios, iglesias o ermitas marcan un camino mucho más allá de la fe cristiana. En Cantabria existen decenas de ejemplos donde estas construcciones albergan en su interior (o su entorno) piezas arqueológicas de incalculable valor que nos hablan de épocas antiguas y su cristianización tras un pasado presumiblemente pagano. Y en este caso Santillana del Mar está dentro de ese selecto grupo de lugares no solo por ser "el municipio por excelencia" del arte rupestre nacional e internacional, sino por su riqueza arqueológica superada ya la prehistoria que nos asoma a la Edad de los Metales (Bronce/Hierro) y a la propia romanización del territorio. Con todo, tras la aparición de diferentes hallazgos aislados del mundo romano hace ya décadas, y la "guinda del pastel" que ha sido el descubrimiento del oppidum del Cincho de Yuso, deberíamos de plantearnos que Santillana del Mar y su entorno puedan esconder un pequeño enclave romano aún sin determinar. La cercanía con Portus Blendium (Suances) y la aparición de cerámica romana y un "tambor" de columna en la cueva de El Raposo (materiales "arrastrados" a su interior tras una gran gota fría pasado el verano de 1983) nos lleva a contextualizar la pieza que nos ocupa con otros ojos.

Estamos hablando de la estela funeraria de San Sebastián de Herrán, a escasos dos kilómetros en línea recta de los citados hallazgos materiales. Fue encontrada en la remodelación de la ermita llevada a cabo en el año 1986, al desmontar los sotabancos del antiguo retablo y formando parte como "pie" del altar. Fue estudiada en primera instancia por Joaquín Gonzalez Echagaray y Jose Luís Casado Soto al poco de descubrirse y publicada nuevamente en el año 1999 por Jose Manuel Iglesias Gil y Alicia Ruiz en la obra "Epigrafía Romana de Cantabria".

Y a partir de aquí…poco más que contar. Bueno si, que la cueva de La Raposa (donde se hallaron los materiales romanos y muestras de arte rupestre posteriormente) ahora es un colector de aguas residuales y que las investigaciones que podrían cercar el mundo romano en el municipio (salvo los estudios en el cercano Cincho de Yuso) están en una vía muerta. Una auténtica pena que tras un inicio esperanzador hace décadas en cuanto a hallazgos se refiere, ninguna institución apueste por darle continuidad. Cantabria Infinita lo llaman..

La estela de Valerio Quadrato es, como mínimo, parte fundamental de la historia de la Cantabria antigua en época romana. Y no solo por su datación, la más antigua de las encontradas en Monte Cildá cronológicamente hablando, sino por la belleza de su factura. Una bella dedicatoria en memoria al marido difunto de Malia que hoy en día podemos contemplar en el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria donde, curiosamente, no tenemos una transcripción ni del campo epigráfico original ni de la traducción de gran parte de ellas. Eso es divulgar (para un profano será "una piedra con letras en latín"), supongo que lo quieran incluir en la partida de 45 millones de € que se quieren gastar en el nuevo a partir de 2020…habrá que verlo.

Volviendo a la pieza, fue encontrada por Romualdo Moro durante las excavaciones que realizó en el año 1891 en el yacimiento de Monte Cildá para el II Marqués de Comillas. Más bien, en la remoción del derrumbe de la muralla donde aparecieron 16 epígrafes romanos (y algún que otra estela/ara anepigráfica, es decir sin texto). El primero en publicar la interpretación del campo epigráfico fue Fidel Fita en el año 1891, a quien Romualdo Moro tenia informado puntualmente de cada uno de los hallazgos. En el caso de la estela de Valerio Quadrato, Fita malinterpretó varias de las líneas de inicio ya que leyó "Mantia" en vez de "Malia", "Macronis" en vez de "Magilonis" y erró en los cónsules por no encontrar la "formula consular" típica(luego explicaremos el motivo). Estos errores, perfectamente entendibles dado el tamaño de las letras y el amontonamiento de las últimas líneas (únido a que él recibía un vaciado en yeso, no la pieza original), fueron subsanados con el paso del tiempo, publicando Miguel Ángel García Guinea y Joaquín Gonzalez Echegaray en "Excavaciones en Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia). Campañas 1963-1965" una versión más acorde con la conocida en nuestros días.

No cabe duda de que la estela de Valerio Quadrato tiene un espacio fundamental dentro de la historia de la Cantabria "imperial". Es una auténtica pena que un yacimiento que ha dado tanto como Monte Cildá se encuentre en nuestros días en la Lista Roja de Patrimonio, supongo que no interese ahondar más en uno de los iconos histórico-culturales del Norte de España. Muchos pensarán que al no ubicarse dentro del actual territorio de Cantabria, se encuentra sistemáticamente expoliado y desprotegido al no "representar" la historia de la comunidad a la que pertenece. A todos ellos, solo les diré dos palabras en relación al cuidado de la historia en nuestra tierra: Parking Blendium. El resto, sobra ?

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by