La estructura campamental de Jerramaya (San Felices de Buelna) es otra gran desconocida del panorama arqueológico de nuestra región. La riqueza patrimonial de la Sierra del Dobra no pasa ni mucho menos desapercibida, ya que yacimientos como el castro de Las Varizas, Las Lleras o Pico del Oro se han ganado por derecho propio un hueco en la historia de Regio Cantabrorum. De todos modos, no parece interesar (sino no se entiende) la conservación y puesta en valor de los mismos, ya que canteras al aire libre, pistas forestales utilizadas para hacer motocross y otros elementos similares pueblan este entorno impunemente.

Volviendo a lo importante, se sitúa sobre una pequeña elevación de la citada sierra, muy cerca del pico "Canto Jerraluz" y de su vertiente norte. En las inmediaciones se encuentra también el "Sumidero de Las Palomas", una profunda dolina donde nace una fuente del mismo nombre y que desagua a través de dicha cavidad en el río Besaya. El yacimiento fue descubierto por Reigadas Velarde en el año 1989, citándose pocos años después en la "Carta Arqueológica de San Felices de Buelna (1991)". Cabe destacar que en esta obra de Enrique Muñoz et alii se alude de modo erróneo, ya que identifican el enclave con el nombre de Canto Jerraluz en referencia al cercano pico. Poco después el mismo descubridor publicaría un breve estudio del lugar (Reigadas Velarde, op cit.:44-48), aunque tendrían que pasar algunos años para que Eduardo Peralta y Mariano Luis Serna Gancedo atribuyesen (con reservas) la estructura a un posible castellum romano de campaña (Peralta y Serna, 2004:124-125).

Sería el verano de 2017 quien marcase un antes y un después en el estudio y catalogación del enclave, ya que los ayuntamientos de Torrelavega y San Felices de Buelna se pondrían de acuerdo para proceder a su protección como Bien de Interés Cultural. Para ello llevarían a cabo una campaña de investigación que contextualizaría el yacimiento de una vez por todas, quedando atrás su uso como pista de quads y motos de trial y parando (esperemos) la merma más que evidente de la altura en los derrumbes de la fortificación tardoantigua.

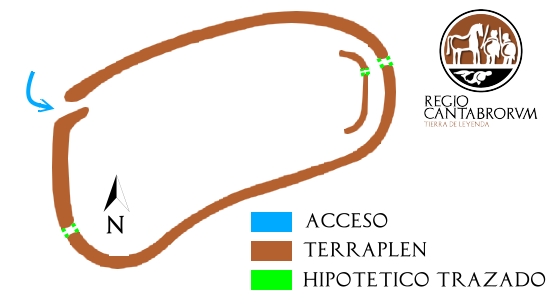

La cima donde se ubica la estructura de Jerramaya es prácticamente llana y oval, circunstancia que favorece la construcción de este tipo de defensas tan típicas del mundo romano. Podemos apreciar el levantamiento de un terraplén o posible agger de algo más de metro y medio de media, posiblemente construido con el material extraido del foso. Resulta bastante sencillo apreciar in-situ este derrumbe, sobre manera en los sectores Noreste y Oeste. Es precisamente aquí donde se vislumbran restos de un murete de piedra arenisca que complementan la estructura. En cambio, en el sector sur, no parece existir ningún tipo de afloramiento rocoso, habiéndose cerrado únicamente la estructura con tierra y tal vez complementados con tapines de césped.

El espacio que encierra tiene un área aproximada de 4.000 m2, siendo sus ejes mayores de 102x53 metros. Posee tan solo un único acceso, no muy evidente, en el extreño Noroeste de la fortificación. Consta de un estrello pasillo en rampa flanqueado por una prolongación del agger hacia el interior, tal y como se observa en esta imagen. Este punto es de los que más controversia ha suscitado, ya que si se tratase de un típico castellum romano sería más que probable que estuviese dotado de un acceso en clavícula como los encontrados en el campamento de Campo de Las Cercas o incluso en el castellum de El Cantón. De todos modos, no tendría que ser necesariamente así, ya que no podemos adentrarnos en el contexto en el que se construyó la fortificación. Volviendo a los elementos estructurales, nos encontramos en el flanco norte una segunda barrera defensiva que es inapreciable sobre el terreno pero que podemos observar gracias a las ortofotos. Pudo tratarse de una plataforma para albergar algún tipo de estructura que necesitase nivelación, ya que su cara interna parece poco marcada, como si se tratase de un lugar "aterrazado".

Por último, aunque no pertenezcan a lo que se considera como estructura campamental de Jerremaya, cabe destacar la presencia de unos 15 hoyos de muy similares en cuanto a su diámetro (2.5 metros). Estos han sido interpretados como pozos de tirador de la Guerra Civil (Reigadas Velarde, 1995:45-46).

Reigadas señala un interesante hallazgo mientras estudiaba el muro de cierre del enclave. Se trataría de un fragmento cerámico perteneciente al fondo de una vasija a torno de tipo cántaro,aportando él mismo un dibujo de dicha pieza (Reigadas Velarde, op. cit.:47,figura VIII, 1). En base a dicho fragmento y a los estudios realizados, su descubridor se aventuró a ubicarlo cronológicamente en un momento anterior a la Alta Edad Media, sin siquiera poder concretar un poco más.

Más adelante, basándose en la posición defensiva que ocupa además de las similitudes estructurales de este enclave con otros atrincheramientos romanos de campaña, se creía que tal vez estuvo ligado a la época de las Guerras Cántabras(Peralta,2003:299-319), teoría que ha cambiado de rumbo por completo al haberse datado un carbón en la época tardoantigua (siglos VI-VII d.C.) y que podéis ver en la siguiente sección “Intervención arqueológica 2017”

En verano de 2017 los ayuntamientos de Torrelavega y San Felices de Buena promueven de forma conjunta un estudio, investigación y trabajos arqueológicos con el fin de poder determinar la adscripción cronológica del sitio. ¿Por qué ambos?, Sencillo. El recinto campamental del Jerramaya se encuentra ubicado en ambos municipios, concretamente en el deslinde. Es importante que diferentes entidades quieran obtener toda la información posible para que el enclave obtenga la denominación de Bien de Interés Cultural (BIC) y así dotarlo de mayor protección.

Los trabajos realizados por el equipo codirigido por Lino Mantecón Callejo y Javier Marcos Martínez fueron los siguientes:

Este descubrimiento hace del Jerramaya una fortificación singular en Cantabria. Básicamente porque muchos otros recintos fortificados no estudiados, cuya morfología similar les ubicaba en época romana, pueden pertenecer a una época de tiempos oscuros de la que se sabe aún muy poco. Y esto, abre una nueva línea de investigación vinculada a campañas militares en tiempos del poder visigodo, tal vez relacionadas con la conquista de Cantabria (y su capital Amaya) por parte del monarca Leovigildo (574 d.C.) o la campaña de sometimiento del rey Sisebuto (612-621 d.C.), quien según las fuentes llegó hasta orillas del mar, destruyendo algunas ciudades hasta sus cimientos.

Todos podemos disfrutar de la estructura campamental de Jerramaya, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe y acceder facilmente desde la localidad de Viernoles. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

La cueva de La Peñona es una de esas cavidades que tiene un encanto especial. Tal vez sea su ubicación: un lugar tranquilo, sosegado, que emana encanto natural y paisajístico aun encontrándose a escasos metros de las localidades de Villanueva y La Concha y sus casas. O tal vez el más que probable componente espiritual de la cueva y su entorno, rodeada de pequeños enclaves protohístoricos con vestigios funerarios y pequeños (a la par que sencillos) ajuares acompañándolos. Tal vez sea todo..o tal vez nada. Lo que está claro es que, aún en pleno siglo XXI, sigue habiendo mucho desconcierto y desconocimiento sobre la cronología exacta de los covachos y pequeños recovecos que pueblan este promontorio rocoso. Y la cueva de La Peñona no iba a ser menos.

Fue descubierta entre la década de los 70 y 80 del siglo pasado por J.Puente y J.Herrán, quienes de un modo más o menos acertado realizaron ya por aquel entonces un sondeo arqueológico y localizaron las manifestaciones de arte rupestre. Poco después fue estudiada por T. González y J.A. Puente, quienes la dieron a conocer en el XX Congreso Nacional de Arqueología de Santander celebrado en el año 1989. El yacimiento (concretamente sus grabados) ha sido citado en varias ocasiones posteriormente dad que no hay consenso para encuadrarlo cronológicamente.

A modo de apunte, no quiero dejar pasar la ocasión de felicitar al Servicio Cántabro de Patrimonio en relación a este yacimiento. Días atrás, cuando me acerqué a sacar la foto de la boca y el entorno de la cueva, me llevé una desagradable sorpresa al llegar al enclave. Encontré un pequeño maletín de plástico a medio cerrar al lado de la boca. En su interior, con ciertos síntomas de llevar algún tiempo allí, una sierra radial bastante oxidada (ver imagen adjunta). Mi sorpresa fue aún mayor cuando desde el exterior detecté que la verja de protección estaba…abierta. ¡Habían roto la puerta!. Desde allí mismo llamé al Servicio Cántabro de Patrimonio para que, lo antes posible viniesen a detectar si el yacimiento y la cueva habían sido impactadas más aún si cabe. ¿La respuesta?. Prácticamente inmediata, ya que en menos de 3 horas se personaron en la cueva, verificaron el impacto (finalmente ninguno) en el interior de la misma y reestablecieron el candado de protección. Son pocas las veces que felicito a este servicio. Es más, suelo dar caña a la Consejería de Educación y Cultura por el paupérrimo estado de decenas y decenas de yacimiento (eso sigue igual). Pero en este caso, quiero dar mi sincera enhorabuena a todo el equipo.

Mirando la imponente planta de El Castillo (Medio Cudeyo, Cantabria) es fácil imaginar cómo desde tiempos inmemoriales ha sido un lugar referencia en las diferentes épocas poblacionales de su entorno. Su afilada silueta, su escarpado contorno, su peculiar forma cónica y sus cavidades podrían darnos a entender que estamos ante un yacimiento respetado desde hace décadas..nada más lejos de la realidad. Es un enclave sistemáticamente maltratado por la actividad minera de la cantera que albergó hasta hace pocos años y que a punto a estado de hacerlo desaparecer por completo hasta el cese de la misma. Ya no solo eso, sino que la plantación forestal (eucalipto) que lo puebla sigue y sigue dañando su potencial y valor arqueológico. Un claro ejemplo lo tenemos en la apertura de pistas forestales este pasado 2014, sin ningún tipo de seguimiento arqueológico y quedándose a escasos metros (muy escasos) de la entrada a la cueva de la Graciosa I. Este hermoso pico, que fue utilizado incluso como referencia en la antigüedad para facilitar la llegada al puerto de Santander (Fernández Acebo et alii, 2004: 154), está desgraciadamente abocado al olvido administrativo e institucional, quedando las posibles figuras de protección en papel mojado..una pena (otra más).

Retomando la puesta en valor del mismo, sería el conocido Jesús Carballo (1952: 307). quien lo citase por primera vez como posible asentamiento castreño, algo totalmente revolucionario ya desde hacía años se había defendido la presencia en su cima de un castillo altomedieval (Fermín de Sojo y Lomba, 1931; 1946). Es más que probable que la presencia del nombre Castrum Cutellium en la documentación del monasterio de Santa María la Real de Nájera, atribuida al s. XI, pudiese llevar al propio Carballo (junto con sus posibles hallazgos, no conocidos) a realizar tal afirmación. Se cree además que dicha denominación (cutellium castrum) proviene de la particular morfología del pico y lo que está pudo evocar a los romanos, siendo muy similar a la forma de la punta de un cuchillo. En base a estos argumentos, El Castillo sería revisando nuevamente en la segunda mitad del siglo XX por arqueólogos en investigadores de renombre como Miguel Ángel García Guinea y Ramón Bohigas, quienes atribuyeron nuevamente las estructuras visibles a la Alta Edad Media (García Guinea, 1966; Bohigas, 1978; 1982). A finales del citado siglo, algunos hallazgos realizados llevaron a pensar que tanto las afirmaciones de corte castreño como las de interpretación medieval estaban en lo cierto, ya que existe la posibilidad de que exista un yacimiento protohistórico solapado por una construcción más contemporánea (Fernández Acebo et alii, 2004).

Como veremos a continuación, la presencia de restos cerámicos de tipo celtibérico (entre otros increíbles hallazgos) en las entrañas del pico El Castillo bien serian merecedoras por si mismas de una posible intervención arqueológica en su cima, sobre todo ahora que ha cesado la actividad en la cantera. Tal vez se pudiese encontrar algún tipo de nexo entre el cercano castro de Castilnegro y este enclave, como por ejemplo el porqué de como el primero terminó su periodo de hábitat antes de la llegada de estos restos cerámicos, más propios de ajuares de la II Edad del Hierro (Valle, 2005).

Retrocedamos en el tiempo unos 2.000 años aproximadamente y metámonos en la piel de un general romano. Estamos al frente del desembarco de varias legiones en la conquista del norte de Hispania. Unos 30 barcos entran en la bahía de Santander, es una escena nunca vista por los antiguos pobladores de Regio Cantabrorum, un dantesco espectáculo que será el prologo de innumerables batallas por defender el territorio. Ahora bien, ¿donde desembarcar?. Por un lado existe la posibilidad de hacerlo en Portus Victoriae Iuliobrigensium (¿Santander?), justo en la boca de la citada bahía. Por el contrario, el general romano cree que un caminata de más de 6 kilómetros hasta el "fondo" de la bahía es una autentica tontería, ya que a sus hombres les quedan un buen puñado de horas hasta llegar a los campamentos del Campo de Las Cercas para acantonarse. ¿Tú que decidirías si fueses este general?. Yo lo tengo claro, iria hasta el fondo de la bahía en barco hasta el último lugar navegable..llegando hasta El Gurugú.

Permitidme esta pequeña introducción para contextualizar este enclave, tan misterioso y difuso hasta el día de hoy. El Gurugú es una cima de suave elevación situada en la localidad de Boo de Guarnizo (Cantabria). Forma parte de un pequeño cordal denominado "Sierra de Guarnizo" el cual, sin ser especialmente alto y abrupto, es la frontera natural entre el municipio de El Astillero y Camargo. Además separa las cuencas de las rías de Solia y de la ria de El Carmen, las cuales desembocan en la citada Bahia de Santander. Los primeros indicios arqueológicos fueron identificados por miembros de CAEAP (Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica) en la década de los 90, atribuyéndosecronológicamente a la Edad del Hierro (Serna et alii, 1996). Posteriormente, en los años 1997 y 1998 se realiza la primera intervención arqueológica en la zona dirigida por Ángeles Valle Gómez, de la cual se extraen interesantes resultados. Se identificaron principalmente dos fases de ocupación, correspondientes al Neolítico y a la Edad del Hierro. Ya en esta intervención, además de algunos materiales aislados correspondientes al Paleólitico Inferior-Medio, se encuentran restos romanos (Valle, 2000a, 2000b; Valle y Serna, 2003: Serna, 2002). A principios de este siglo (año 2002), debido a la mala praxis a la hora de realizar dos sondeos geotécnicos previos a la construcción de una urbanización, Tanea Arqueología es la elegida para realizar el seguimiento arqueológico de dicha obra. En el transcurso de su seguimiento, siguieron apareciendo restos romanos incomprensiblemente modernos, incluso fuera de contexto respecto al yacimiento en sí. Es aquí donde todo termina (arqueologicamente hablando), dejando abiertas demasiadas incognitas sobre El Gurugú..¿Y si fue uno de los posibles lugares de desembarco del Imperio Romano?. Centrémonos ahora en lo encontrado hasta el momento.

El Pico de La Capía, conocido por casi todo el mundo como Pico Dobra, se encuentra en la divisoria entre los municipios de Torrelavega, Puente Viesgo y San Felices de Buelna. Es increíble como su inconfundible silueta ha sido durante miles de años un auténtico "imán" para todos, ya no solo para los excursionistas de hoy en día sino para los antiguos pobladores de Regio Cantabrorum. ¿Cuántos misterios esconde? ¿Tendrá una energía especial?. Ya la relación toponímica de "La Capía" deriva del castellano "capilla", pudiéndose relacionar esto con la posible existencia de algún elemento arqueológico como un santuario religioso o derivado.

El primer descubrimiento en sus inmediaciones corrió a cargo del prehistoriador Herminio Alcalde del Río quien, en el año 1925, descubrió un ara romana con una inscripción votiva que donó posteriormente al Museo Municipal de Santander (hoy el MUPAC). No sería hasta el año 1949 cuando se publicase un estudio de dicha pieza, el cual ya daría a entender desde el inicio la importancia del hallazgo e incluso del enclave de La Capía. Si bien es cierto que la interpretación inicial sobre su cronología no fue la más acertada (año 399 d.C., se utilizó una datación consultar relacionada con Manlio y Eutropio en base a la inscripción "X de las calendas de Agosto, siendo cónsules "Ma.." y "Eu..") , se publicó un gran trabajo al respecto. No olvidemos que la arqueología de mediados de siglo XX no era tan exacta, ni mucho menos en la interpretación epigráfica, como la que tenemos ahora. Por este mismo motivo, arqueólogos e investigadores como González Echegaray o García Bellido eran reticentes a pensar que un ara de posible culto indígena estuviese erigida en pleno auge del cristianismo.

Estas dudas fueron resueltas hace no muchos años, ya que se propuso un nuevo modo de interpretar la fecha consular, lo que dataría la pieza en el año 161 d.C, mucho más acorde a lo inscrito. Además, se matizó la lectura de la lectura de Vicanus Aunigainum, que sería un antropónimo con su cognatio y no necesariamente, como planteaba la primera interpretación, haría de Cornelius un habitante de un supuesto vicus Aunigainum (relacionado con la localidad de Ongayo en algunas lecturas, como recoge Jose María Blazquez Martínez). Es curioso además que, aun existiendo una bibliografía amplia sobre la pieza, hasta el año 1996 no se hizo un estudio para determinar la ubicación original de la misma, ya que siempre existieron teorías pero ninguna en firme. Se cree que pudo encontrarse en una pequeña llanura de la cima, la cual se encuentra amurallada y cuyos restos no han sido muy evidentes hasta hace pocos años. Aún asi, debido a que muchas informaciones recogidas se han transmitido oralmente, no se ha podido afirmar al 100% que este sea el lugar preciso.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by