La estructura campamental de Cueto de El Haya (Majadabueyes,Cabuérniga-Rionansa) es aún en nuestros días una autentica incognita arqueológica. Gracias a la incorporación del yacimiento en la Carta Arqueológica del Municipio de Cabuérniga para su conocimiento y protección (Lino Mantecón Callejo y Javier Marcos Martínez, 2005) sabemos un poco más de este enclave, pero de todos modos son más los misterios e hipótesis que las afirmaciones rotundas en cuanto a su importancia o datación exacta.

Tanto su ubicación, situado en una prologanción montañosa a modo de espolón entre los municipios de Cabuerniga y Rionansa, como la tipología de sus estructuras defensivas hacen pensar que pudo tratarse de un campamento romano de campaña o castra aestiva. Pero la falta de objetivos militares cercanos (al menos conocidos) de envergadura hace que esta teoría genere alguna duda, si bien es cierto que no tendría que ser necesariamente un enclave bélico, pudo ser un punto de control. Los poblados o castros conocidos más cercanos se encuentran demasiado a demasiada distancia: Los Cantones de Cahecho a 15 kilómetros y el Castillo de Prellezo a 19. Aun así, se han citado lugares mucho más próximos como el supuesto castro de Carmona, el de Terán, o el de Las Vezas, en San Vicente del Monte (Cisneros Cunchillos, Díez Castillo y López Noriega, 1996: 71-73), aunque se cree que estos enclaves pudieron ser confundidos con estructuras de la Guerra Civil. Se habla incluso que en la localidad de Obeso, donde se encontró hace tiempo una necrópolis altomedieval, pudiese asentarse un poblado prerromano, lo que daría mayor fuerza a la teoría campamental romana.

Fue descubierto a principios de este siglo por el conocido investigador Gonzalo Gómez Casares (Pico Jano, castro de Llan de La Peña y un largo etc), quien en una excursión pudo apreciar incluso el perímetro completo del recinto en todas sus vertientes. Posteriormente sería el arqueólogo Eduardo Peralta Labrador quien lo identificase como un posible campamento romano de campaña en uno de sus vuelos en ultraligero. Por último, como hemos comentado previamente, serían los arqueólogos Lino Mantecón Callejo y Javier Marcos Martínez quienes incorporasen el yacimiento a la Carta Arqueológica del Municipio de Cabuerniga, frenando así la destrucción del mismo.

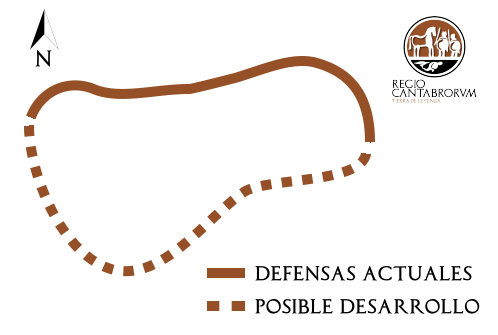

En la actualidad tan solo se conservan los restos de la vertiente norte del yacimiento, ya que la actividad forestal en la zona destruyó por completo las estructuras del sur, tal y como podemos apreciar en la imagen. No olvidemos que su descubridor, Gonzalo Gómez Casares, tuvo la suerte de contemplar el recinto al completo. La forma de su planta posee esquinas rodeadas y planta trapezoidal, pudiendo ocupar su interior un total de entre 6,5 o 7 hectáreas. El perímetro conservado se prolonga unos 510 metros de distancia, de los cuales 460 pertenecen a las estructuras del flanco norte.

Las características del talud son increíblemente similares a los agger campamentales romanos, aunque no existe ningún otro elemento con el que poder adscribir el recinto a esta tipología. De hecho no existe ninguna puerta o entrada al recinto, una auténtica pena porque de ser así estamos seguros de que podría datarse con mucha mayor precisión. Quién sabe si en su vertiente sur pudo haber una puerta en clavícula (o de cualquier otro tipo) que lo hubiese cambiado todo..

De cualquier modo, basándonos en la posible hipótesis campamental y conociendo la tipología y regularidad de estructuras similares, podría estimarse un recinto aproximado de 460 por 230 metros, siendo la vertiente sur un poco más pequeña que la norte para adaptarse a la forma de la cima.

No se conocen materiales arqueológicos que puedan apoyar su adscripción romana, aunque de todos modos sus características principales y ubicación pueden ser un argumento totalmente válido (a falta de confirmación) para clasificarlo como posible campamento romano de campaña o castra aestiva. De ser así, debido a su envergadura, pudo haber albergado varias cohortes auxiliares, incluso una legión completa. ¿Una posible relación con las Guerras Cántabras?. Es difícil de precisar con la información actual. Las características citadas y los "símiles" en nuestra región podrían apoyar esta cronología, bien dentro del propio conflicto o bien en la posterior fase de control o pacificación..como en casi todos los casos, habrá que esperar.

Todos podemos disfrutar de la estructura campamental de Cueto de El Haya, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

Si hubiese que definir con una sola palabra el recinto fortificado de El Castro (Escalada, Burgos) sería bastante sencillo: Inexpugnable. En esta rápida y sencilla definición poco o nada tendrían que ver, al menos en nuestros días, con los restos de la increíble muralla que nos encontramos al acceder a él, sino con el frondoso bosque de encinas que prácticamente engulle el posible oppidum y sus alrededores. Siendo objetivos, el que un enclave relacionado con lo que pudo ser un recinto de la Edad del Hierro se encuentre así da mucho que pensar. Sobre todo porque el citado bosque - al día de hoy - es fundamental para la conservación de los posibles restos arqueológicos allí almacenados, evitando que de un modo u otro desaparezcan importantes evidencias para futuras intervenciones. No obstante este mismo mecanismo de autodefensa natural hace que parte de las murallas y/o estructuras que se aprecian en su interior se destruyan sin remedio, quedando como en otros tantos casos en el olvido administrativo y por lo tanto..cultural y social.

Este emplazamiento fue descubierto a finales de la década de los 90 del siglo pasado en las campañas de prospección autorizadas por la Consejería de Cultural de Castilla y León. Sería Eduardo Peralta Labrador quien diese a conocer el asentamiento en su obra "Los Cántabros antes de Roma", siendo citado posteriormente en diversos títulos como "El Cantábrico en la Edad del Hierro" (Jesús Francisco Torres-Martínez, 2011).

De todos modos, El Castro no ha sido nunca objeto de un estudio detallado, quedando por desgracia relegado casi siempre a un segundo plano. Al parecer, no solo en Cantabria tenemos prácticamente abandonados algunos de los enclaves que cronológicamente nos acercan a los admirados y en muchas ocasiones mal interpretados antiguos cántabros. Al igual que otros grandes yacimientos El Castro albergará en silencio su pasado milenario de un modo u otro, protegido por ese gran bosque que, sin quererlo, ha hecho que esta gran península siga siendo un lugar inexpugnable tras siglos y siglos de historia.

El recinto defensivo de Cotolino-Arcisero (Castro Urdiales, Cantabria) es sin duda uno de los mayores exponentes arqueológicos de la costa oriental arrasados por el denominado "pelotazo urbanístico"de hace unas décadas, eso sin siquiera ser un referente en cuanto a hallazgos o estructuras se refiere. En realidad poco o nada se sabe de este lugar, salvo su cercanía con la antigua colonia de Flaviobriga y otros castros de importancia como el de Sámano, además de las lineas defensivas y restos materiales encontrados en su entorno. El problema es que poco más se podrá aportar al conocimiento de su pasado, cubierto en parte por toneladas y toneladas de cemento y ladrillo. Y si, existen enclaves mucho más relevantes en riesgo por este tipo de actividades u otras relacionadas (Cueva de Cudón rodeada de urbanizaciones, canteras en los castros de la Sierra del Dobra, Cuevas del Monte Castillo y su ridículo perímetro de protección), pero no por ello deben caer en el olvido administrativo.

Los restos del posible recinto son conocidos por los lugareños desde antaño. Aún así la primera publicación relacionada no se realizaría hasta 1979, año en el que J.F. Arozamena incluiría un croquis de las estructuras (1979: fig. 53) dentro del "Informe de las cuevas de Castro Urdiales. Memorias de la ACDPS" sin aportar más información. No sería hasta el año 1983 cuando se escribiese realmente sobre el yacimiento, concretamente de la mano de de F. González Cuadra. Seria él mismo quien tiempo antes realizase una prospección sobre el terreno, de cuyos resultados no se han podido confirmar o constatar los hallazgos materiales por desconocerse su paradero. Ya en el año 2000, los datos son revisados por Molinero (1998: 58-60; nº 38; 138-140) quien confirma la existencia de las estructuras. Desgraciadamente, estos son todos los datos relativos a estudios o intervenciones sobre Cotolino-Arcisero, siendo uno de los motivos (desconocimiento, desinformación o desinterés) por los cuales las obras de urbanización en las inmediaciones del monte Cotolino no tuvieron ningún tipo de traba.

Respecto a su cronología existen muchos interrogantes. González Cuadra lo identificó como un castro enmarcable en la Edad del Hierro (1983: 12), aunque esta afirmación genera muchas dudas en nuestros días. Quedaría pendiente una evaluación del estado actual de monte Cotolino y su entorno, valorándose posteriormente una futura intervención arqueológica. Es lo menos que se debería hacer por este maltatrado y parcialmente destruido yacimiento.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by