Al igual que ocurre con las estelas cántabras, el caldero de Cabárceno rebosa un aire de misterio y misticismo que plantea aun en nuestros días más interrogantes que respuestas. Tal vez no sea tan conocido como las monumentales estelas de Barros, Piélagos o Toranzo, incluso me atrevería a decir que jamás veremos un camiseta con los motivos decorativos o la forma de esta increíble pieza. Pero no lo olvidemos: Estamos ante uno de los iconos con letras mayúsculas de la historia de Cantabria, mucho más antiguo y sin apenas paralelos en la Península Ibérica. Y con todo, la información disponible cara al público sigue siendo mínima lejos del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Al igual que con alguna que otra estela, publicada incluso en Wikipedia "señalando la tumba de un antiguo guerrero", sobre el caldero de Cabárceno hay demasiada mitología publicada en la red y poco rigor a la hora de acceder a información veraz. Se ha llegado a escribir que cántabros lo arrojaron al profundo agujero para que los romanos no se hicieran con él (cuando llegaron como mínimo 600 años después a Cantabria), o que fueron estos últimos los que lo trajeron por mar.

Sea lo que fuere, estamos ante una pieza de una tecnología excepcional y abrumadora para la época. Además, una de las pocas que ha llegado completa hasta nuestros días junto con el conocido y próximo caldero de Lois (Crémenes, León). Para que nos hagamos una idea, un "Ipad" contemporáneo a finales de la década de los 90 donde lo más extendido eran los conocidos como "móvil ladrillo". Su cronología aproximada, en torno al 900-650 a.C., nos transporta a un momento donde tanto la metalurgia (y por lo tanto la minería) como los novedosos procesos de fundición y manufactura implicaban amplios conocimientos. Y no olvidemos, en Cantabria tales herramientas no estaban aún al alcance de su mano. Los yacimientos relacionados con la Edad del Bronce Final en nuestra región como el castro de La Garma, el castro de Castilnegro o Peñarrubia, no han podido aportar demasiada información en torno a procesos o herramientas elaboradas a través del metal.

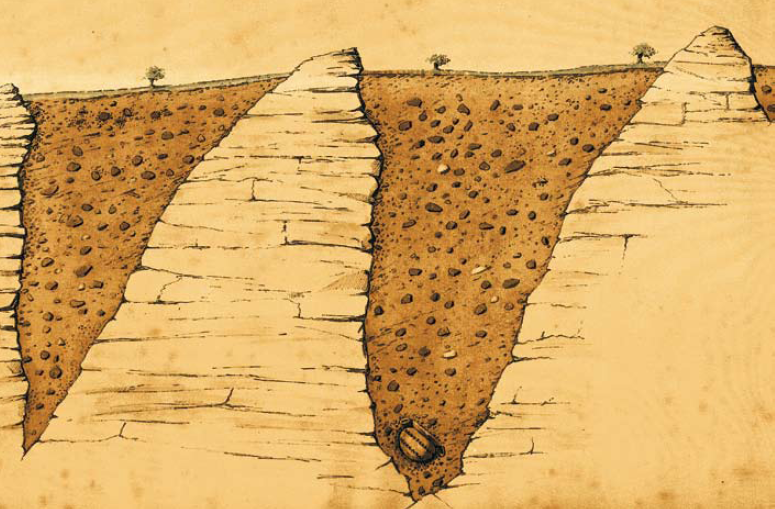

Volviendo al caldero, fue encontrado el 9 de Diciembre de 1912 en un pozo de la mina Crespa, situada en la vertiente meridional de Peña Cabarga. Hoy en día el lugar es conocido por albergar el increíble Parque de La Naturaleza de Cabárceno, donde podemos observar las rocas dolomíticas y los espacios creados entre las mismas. Fue en uno de estos "espacios", anteriormente depósitos ricos en mineral y arcillas, donde se encontró. La primera descripción del hallazgo la realizaría Francisco Fernández Montes, ayudante facultativo de minas en Cabárceno, quien destacaría que el caldero fue "hallado a una profundidad de 6 metros entre dos grandes rocas y debajo de una masa de tierras mineralizadas". El primer informe meramente arqueológico sería publicado por García y Bellido en el año 1941, basando su primer esquema/dibujo de la ubicación en una fotografía que le aportara años antes H. Obermaier. Eso sí, situando su hallazgo a 15 metros de profundidad. Por aquel entonces ya se hablaba de una gran cavidad de sección en V abierta en la roca madre y colmatada de sedimentos. Esta teoría, bastante aceptada, nos aleja de la imagen "idílica" de muchas publicaciones que nos hablan de cántabros arrojando al fondo de ese pozo en V el conocido caldero como ofrenda. El esquema que podemos ver más abajo nos habla de la posición del caldero entre los dos lapiaces, pero ni mucho menos del "llenado" de sedimentos posterior. El mero hecho de pensar que en apenas 3.000 años se hubiese producido un relleno de depósitos arcillosos queda bastante alejado de la realidad, incluso con la actividad minera del imperio romano en la zona. Es por ello por lo que se cree que el caldero de Cabárceno no fue depositado en la "V" que hoy vemos, más bien que estaba en el interior de una cavidad o galeria que se hundió, o incluso que pudo caer deslizarse por alguna de las posibles grietas en el terreno.

Como hemos explicado previamente, el caldero de Cabárceno es una pieza única con apenas paralelos en la Península Ibérica. Pero si nos desplazamos más hacia el norte, concretamente hacia las islas británicas, encontramos muchos más ejemplos coetáneos al mismo. De este modo, encontramos calderos cerca de Battersea (Londres) o en Dublín (Irlanda) que poseen una increíble similitud con el que nos ocupa. Su hallazgo comenzó a evidenciar el contacto más que posible entre los antiguos moradores de Regio Cantabrorum y los pobladores de la zona atlántica europea. Gracias a hallazgos numismáticos, restos materiales e incluso a las téseras de hospitalidad, se conoce que los antiguos cántabros comerciaban con otros pueblos de la Península. Pero el caldero de Cabárceno abrió una frontera hasta el momento desconocida y que acercaba de un modo material la más que posible relación de los pueblos irlandeses e ingleses y nuestro territorio.

La pieza posee un fondo hemiesférico acabado en una punta de cono muy achatada, conformándose la parte inferior del mismo por una sola pieza de bronce. Esta peculiar forma nos muestra la necesidad de tener asociado un soporte donde colocarle, ya que por sí solo se entornaría hacia cualquier lado. El fondo del recipiente se encuentra unido a las dos piezas que forman el “cuerpo” a través de remaches de cabeza cónica. Toda la “panza” del caldero se encuentra rodeada por dos amplios bordes de una pieza claveteada. A los lados se pueden observar dos argollas romboidales acopladas al cuerpo a través de remaches planos. Estas servirían para sujetar un asa metálica que en caso de Cantabria no fue encontrado junto al recipiente.

El estado en el momento de su hallazgo era increíblemente excepcional, sin apenas uso (por no decir nada) y prácticamente intacto (tan solo parte del fondo y uno de los costados están rotos). Algo realmente extraño atendiendo a que este tipo de calderos eran típicos en el ámbito cotidiano de la Edad del Bronce Final. En muchos casos, el uso de los mismos en los hogares y la exposición al fuego, han mermado el estado en el que han llegado a nuestros días.

Por último en cuanto a su apariencia actual, destacar que fue restaurado a finales de los años 80 del siglo pasado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, centro que sigue exponiéndole al público en su sede del Mercado del Este.

Buena pregunta. Está claro que nos encontramos ante un objeto único tanto para nosotros como para los antiguos cántabros de la protohistoria. Es curioso observar como el caldero de Cabárceno está prácticamente intacto, sin un uso habitual ni un contexto claro de hábitat. Si por el motivo que fuese el hallazgo se hubiese producido en un la excavación de un oppidum seguiría siendo una pieza excepcional, pero se podría llegar a interpretar que formase parte un hogar o un taller metalúrgico (por ejemplo). Pero no, apareció a una profundidad más que sustancial y aparentemente sin más a su alrededor. Todas estas claves nos llevan inevitablemente a sopesar demasiadas opciones:

Está claro que nos encontramos ante una pieza francamente especial. Un caldero que pasa desapercibido en nuestra región, del cual se habla sobre mitos y leyendas sin tener muy clara su función real. Como última reflexión, fijémonos en la diadema de Moñes (Ribadeo, Asturias), una de las obras de orfebrería más importantes de la Gallaecia prerromana y de una época similar. Su contenido ha tenido diversas interpretaciones (culto al agua, guerreros viajando al más allá, etc). Ahora bien, fijaros en los recipientes que aparecen ¿Veis los calderos?. ¡Por eso nos gusta la arqueología!

Todos podemos disfrutar del caldero de Cabárceno en la exposición del MUPAC en el Mercado del Este (Santander)

El castro de El Coterón se ubica en lo alto de un monte cónico de roca caliza en la cabecera del valle de Entrambasaguas. Si cerramos los ojos e imaginamos la idílica forma de un asentamiento prerromano siempre se nos vendrá a la cabeza la imponente figura de yacimientos como el oppidum de Monte Bernorio o La Espina del Gallego..son demasiados años de mitos y leyendas ficticias que nos han forjado una imagen demasiado subrrealista y global de algo que no lo es. Y no quiere decir que muchos de los asentamientos de los antiguos cántabros estuviesen fuertemente fortificados, como los citados previamente, o incluso que sus antiguos moradores fuesen todo lo belicosos que el Imperio Romano quiso vender para justificar lo caro de su victoria. Ahora bien, existen yacimientos que aun perteneciendo a una cronología similar (Edad del Hierro) poco o nada tienen que ver con los castros que imaginamos. El Coterón es uno de los exponentes castreños "atípicos" de nuestra región, de hecho hasta su propia latitud es una excepción en el entorno.

Nos encontramos en un territorio yermo en cuanto a asentamientos protohistóricos de envergadura se refiere, al menos conocidos hasta nuestros días. Paralelamente nos encontramos con un cierto nivel de estaciones hipogeas (cavidades o bóvedas con restos de enterramientos) que puede indicar que el potencial arqueológico en superficie este aún por descubrir. Uno de los ejemplos de mayor interés se ubica en la cercana localidad de Solorzano, concretamente en la cueva de Ruchano. Conocida desde antaño, alcanzó interés arqueológico a raíz del hallazgo en su interior de una espada de la Edad del Bronce (Almagro Gorbea, M. 1976). Este descubrimiento fue llevado a cabo por un miembro del colectivo espeleológico "Expedición Británica a Matienzo", concretamente en una represa natural situada en la zona profunda del rio que surge por la boca de la cavidad. Cabe la posibilidad, según se ha documentado, de que esa espada pueda formar parte de un rito de propiciación a las divinidades acuáticas, circunstancia bastante extendida en el ámbito religioso protohistórico en toda Europa.

Volviendo al yacimiento de El Coterón, fue mencionado por primera vez como enclave de interés arqueológico por A.Arrendondo en su conocido artículo "Índice preliminar de poblados cántabros (riaños, cuetos y castros) en los que existen apariencias de restos de civilizaciones prerromanas, precélticas y anteriores, en la provincia de Santander y otras" de la publicación Altamira, identificandolo con el topónimo de Riaño de Hornedo. Detallaba "...terrazas y restos de los poblados cántabros de Cabargo y Rondillo" (Arredondo, 1976-77: 547), siendo esta afirmación una mera hipótesis sin ninguna base científica ni documental. Décadas más tarde el enclave seria visitado por Fernando V. Pablos quien identifica al Sur del cerro una terraza artificial que posteriormente, esta vez acompañado por Eduardo Peralta Labrador (2004), se reafirmaría como una construcción probablemente atribuible a la Edad del Hierro. Muchos pensarán equivocadamente, ¿Y ya está? ¿Dónde están las murallas? ¿Y las cabañas circulares?. Olvidemos los estereotipos y la mitología y volvamos a la realidad..¿Para qué murallas si no hay de qué defenderse? ¿Por qué han de existir cabañas si pudo ser un asentamiento estacional?. Tan solo el tiempo y una posible intervención arqueológica desvelarán las incognitas del castro de El Coterón.

El castro de Llan de la Peña (Dobarganes, Vega de Liébana) es sin lugar a duda uno de los mejores exponentes de la cultura castreña en la zona lebaniega, me atrevería a decir incluso que el más destacado. Pensemos por un momento en la visión tradicional que tenemos muchos de nosotros sobre un castro cántabro. Rápidamente nuestra imaginación "vuela" hasta el castro de Las Rabas, Monte Ornedo, La Ulaña o Monte Bernorio, yendo incluso mucho más allá e imaginando un escenario virtual de las Guerras Cántabras en este contexto..pues Llan de la Peña, aun siendo totalmente diferente (como veremos a continuación) cumple con esa idealidad que tenemos sobre la Edad del Hierro y la romanización. Eso sí, adaptado a un territorio mucho más hostil y abrupto e inaccesible que en los citados ejemplos.

El yacimiento fue descubierto por Ángel Ocejo a finales del siglo pasado (año 1979), encontrándose acompañado en el momento del hallazgo e identificación por Gonzalo Gómez y C.Herrero. Pasarían tan solo dos años hasta que apareciese la primera noticia, en prensa local, sobre la aparición de este castro prerromano. En este artículo se incluiría además la "primera planta" del recinto, la cual sería realizada por al propio Ocejo, Ramón Bohigas y T. Brigido. Habría que esperar hasta el año 1988 hasta que el castro de Llan de La Peña apareciese nuevamente publicado, esta vez en el número V de la revista Sautuola. Sería en esta última donde se incluyesen aspectos más detallados sobre las prospecciones realizadas, incluso los resultados de algún sondeo practicado. Destacar que sería incluido como yacimiento de tipo castro en el Inventario Arqueológico Regional realizado entre los años 2008 y 2009.

El yacimiento arqueológico de Monte Ornedo es, sin lugar a duda, una de las grandes incógnitas del pasado de Cantabria y sus pobladores. Muy poco a poco van saliendo interesantísimos vestigios a la luz que hacen tambalearse la actual perspectiva de lo que conocemos hoy como Regio Cantabrorum. No es ni mucho menos una afirmación banal y sin argumento, ya que según parece muchos arqueólogos e historiadores (y yo mismo) creen firmemente que "tal vez" la antigua Iuliobriga citada por Plinio se encontrase a sus pies y no en Retortillo. Argumentos publicados como el edificio de Los Trigales, las termas de La Cueva, el yacimiento de Camesa Rebolledo o la cantidad de terminos Augustales del entorno así lo atestiguan. Y de los no publicados ya ni hablamos. Pero antes de introducirnos plenamente en estas teorías, conozcamos un poco más del yacimiento en sí. Se encuentra en el municipio de Valdeolea, dominando el gran valle de Campoo a unos 1.170 metros sobre el nivel del mar. De hecho, posee dos cimas denominadas "Santa Marina" y "Ornedo II" a una altitud de 1.174 y 1.167 metros sobre el nivel del mar.

La existencia del yacimiento está sobradamente documentada desde hace años, aunque no ha sido hasta la última década cuando los hallazgos han sido de gran relevancia. En el siglo XIX el historiador montañés A. de los Rios mantenía que en la cima del Monte Ornedo se localizaba el campamento de invierno de la conocidísima Legio IIII Macedonica, la cual tenía su campamento principal en la antigua Pisoraca (Herrera de Pisuerga). Posteriormente, el alemán Adolf Schulten verifico la presencia de estructuras defensivas castreñas, así como los restos de una cabaña circular, restos cerámicos y otros materiales. Por este motivo interpreto el yacimiento como un asentamiento castreño prerromano. A finales del siglo XX se produce una gran actividad arqueológica en la zona. En la década de los 60 los arqueólogos Miguel Ángel García Guinea, A. García y Bellido y Augusto Fernández de Aviles identificaron, al igual que Schulten, estructuras castreñas, además de restos de cerámica lista y pintada. Además, durante esta etapa, apareció un término augustal (concretamente en la localidad de Hormiguera) que marcaba el límite de los prata (prados/praderas) de la Legio III Macedonica y el agger de la ciudad romana de Juliobriga. La gran actividad arqueológica en esta década volvió a llevar en 1964 a Miguel Ángel García Guinea y Joaquín González Echegaray a la cumbre de “Santa Marina”. En este sector del yacimiento se encontraron gran parte de materiales arqueológicos de cronología medieval (siglos VII-XIII d.C), pero aun así siguieron apareciendo piezas de época romana. Concretamente un denario anónimo cuya acuñación data de los años 209-208 a.C y un fragmento de terra sigillata hispánica.

Debido al amplio abanico cronológico del Monte Ornedo, abarcando época prerromana, romana, medieval e incluso moderna (en la guerra civil fue reutilizado como punto estratégico de vital importancia), es complicada la interpretación de todos los materiales hallados desde un punto de vista arqueológico. De todos modos, las últimas campañas (que veremos a continuación) han vuelto a recuperar la importancia del yacimiento de un modo exponencial, aclarando muchos de los aspectos hasta ahora conocidos…y abriendo nuevas teorías que por mucho que parezcan descabelladas..a lo mejor son acertadas.

El castro de Los Agudos se encuentra en la divisoria de los municipios de Bárcena de Pie de Concha y la Hermandad de Campoo de Suso. Ubicado en el pico que le da nombre, esta atalaya natural forma parte de un cordal montañoso de orientación norte-sur entre las cuencas de los ríos Saja y Besaya. Se cree que este paso pudo ser una excelente vía de comunicación entre la zona campurriana y los valles costeros hace siglos, ya que el tránsito por puntos con menos altitud sería mucho más inseguro e impracticable por la más que probable masa forestal. No olvidemos que hablamos de una época previa a la construcción de la calzada romana que comunicaba Portus Blendium con Iuliobriga, pudiendo ser este cordal y el de Palombera unos de los más utilizados por los antiguos cántabros según se cree.

Fue descubierto en el año 1995 por Eduardo Peralta, F. Fernandez y R. Ayllón en la conocida y prolífica (por el número de enclaves encontrados) campaña de prospecciones arqueológicas para la localización de emplazamientos de la Edad del Hierro en la vertiente costera de Cantabria (Peralta y Ocejo, 1996). A partir de este momento sería citado por varios autores, aunque desgraciadamente ninguno de ellos ha podido realizar hasta el día de hoy ningún tipo de actividad arqueológica en el mismo. En el año 2006 fue incluido por la arqueóloga Ángeles Valle Gómez en un informe sobre patrimonio arqueológico del municipio de Bárcena de Pie de Concha para la inclusión en las Normas Subsidiarias, y posteriormente anexionado al INVAC en el año 2007 por el arqueólogo Jose Angel Hierro Gárate. Desgraciadamente, aun realizándose todos estos esfuerzos, sigue sin tener declaración de Bien De Interés Cultural (BIC) quedando expuesto a cualquier plantación forestal, instalación de antenas de telefonía u otros factores que puedan ponerlo en riesgo.

El posible castro de Pico del Hacha (Laredo-Limpias, Cantabria) es un yacimiento sobre el que sobrevuelan aún varias incógnitas. Y eso teniendo en cuenta que sobre él se han realizado varias intervenciones y prospecciones que, si bien han aclarado gran parte de su pasado, dejan en el aire su atribución cronología exacta. ¿Un castro de la Edad del Hierro?, ¿Una estructura defensiva medieval? ¿Una elevación para una antena de telefonía móvil?. Con certeza estamos ante todas ellas, sobre todo de la última. Para situarnos, el Pico del Hacha se ubica en las inmediaciones de la desembocadura del río Asón, concretamente entre los municipios de Laredo (en su vertiente norte) y Limpias (fachada sur). La primera referencia al enclave la encontramos en un documento del siglo XVII, donde se cita la presencia de una fortificación en dicho lugar: "media legua de Trincheras Reales en la eminencia de la Cruz del Hacha", reiterándose en varias ocasiones (Hierro Gárate, 2007: 87).

El yacimiento como tal fue descubierto por I. Castanedo y B. Malpelo en el año 2000, en el transcurso del seguimiento de Impacto Arqueológico motivado por la instalación de antenas de telefonía en el lugar. No obstante, se tiene constancia de varias intervenciones arqueológicas en los años 90 sin que su resultado trascendiese o tenga documentación alguna. En el año 2006 vuelve a ser noticia al ser incluido por José Ángel Hierro Gárate en su estudio de impacto agresivo "Reflexiones tras la destrucción de un yacimiento: el caso del Pico del Hacha y la necesidad de un Inventario General del Patrimonio Arqueológico", tras el cual pasa a ser incluido en el INVAC por el mismo autor con la categorización de "Asentamiento al aire libre" y con una propuesta de adscripción cronológica en la Edad del Hierro (Hierro, 2007: 85). En 2007, en el marco de un programa de vigilancia arqueológica fruto de las obras de urbanización del Plan Parcial Peñaflor, se lleva a cabo la primera intervención arqueológica sobre sus estructuras defensivas. Consiste en el desbroce y posterior cata de desescombro de un tramo de muralla para intentar aclarar su origen como veremos a continuación.

Independientemente de las posibles dudas respecto a las etapas o épocas del asentamiento, el yacimiento del Pico del Hacha es un claro exponente de que en muchas ocasiones (por no decir en todas), los intereses económicos pasan por encima de cualquier informe o seguimiento de impacto arqueológico. En nuestra región tenemos casos donde, una vez conocido el valor histórico de un enclave y su entorno, se instalan elementos como canteras, antenas de telefonía móvil, parques eólicos (véase el molino de Vestas en el entorno de Las Rabas) y un sinfín de despropósitos similares..otro más a la lista.

El castro de Abiada (Campoo de Suso, Cantabria) es otra de las joyas arqueológicas del valle de Campoo. Su peculiar ubicación y morfología, en un cerro alargado de grandes pendientes entre el río Guares y el barranco de La Señoruca y con una superficie plana ligeramente inclinada hacia el este, hacen de este enclave un yacimiento único en nuestra región. Este tipo de formaciones rocosas a modo de atalaya natural son más típicas de la zona norte de Palencia (Monte Cildá o Bernorio) o Burgos (Amaya, La Ulaña), aunque ni mucho menos es comparable ni en tamaño ni arqueológicamente hablando a estos "monstruos" de la historia de Regio Cantabrorum. De todos modos, esta última afirmación tal vez venga dada por el desconocimiento del castro (y posible campamento romano) de Abiada, básicamente porque estamos comparando yacimientos estudiados y excavados hasta la saciedad con un enclave que solo ha sido reconocido visualmente por investigadores y arqueólogos..ahhh, y visitado en más ocasiones por furtivos..en fin.

Fue descubierto a finales de la década de los 80 por Miguel Ángel Fraile, quien haría hincapié en los derrumbes de terrazas labradas en la piedra, además encontrar restos de cerámica a mano en su interior (1989: 625, nº 40). Posteriormente Eduardo Peralta y Emilio Muñoz (1993: 63-64, nº 24), citarían el hallazgo de monedas romanas del siglo III d.C., aunque la "mayor" constancia de evidencias materiales es relativa al hallazgo, búsqueda en este caso, por parte de los clandestinos: Monedas (antonianos), puntas de fecha y otro tipo de materiales de tipo militar romano.

El castro de Espinilla es uno de los máximos exponentes en Cantabria…de como NO hay que hacer las cosas. Es uno de los tantos ejemplos que recorren nuestro territorio de Norte a Sur y de Este a Oeste, siendo el más reciente (y sangrante) el caso de la Huerta de Quintana en Suances. Por que el problema, nada tiene que ver con el interés o no sobre la arqueología. O con que si "los amigos de las piedras" frenan con sus alegatos el avance de las nuevas construcciones. Tiene que ver con las medidas de control sobre patrimonio tanto a nivel local como regional, que sin duda son paupérrimas desde hace décadas. Porque no nos equivoquemos, las pautas existen y han sido redactadas desde hace tiempo…pero nadie las pone en marcha. Y lo peor, ya nadie las defiende publicamente (no sería el primer caso de estigmatización en Cantabria por hacerlo)

El resumen del castro de Espinilla es el siguiente: Miguel Ángel Fraile lo descubre en la década de los 80 y lo publica poco después (1990) en "Historia Social y económica de Cantabria hasta el siglo X". En 1997 ya es incluido como enclave a estudiar por arqueólogos e investigadores de renombre como Emilio Muñoz y Eduardo Peralta en "Memorias 1996/1997" de la Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterraneo" – ACDPS, añadiendo además 7 pautas para la conservación y protección futura de este tipo de yacimientos (que las instituciones nunca llevaron a cabo). En el año 2000 comienzan las obras de acondicionamiento y mejora de la vía CA-183, vía que conduce a Alto Campoo y arteria principal de la Hermandad de Campoo de Suso. "¿De donde sacamos la tierra/arena para acometerlo?" se debió preguntar el regidor/a por aquel entonces. "Tu tira de este cerro, que nos pilla a mano". Y efectivamente, el castro de Espinilla es totalmente arrasado para sacar material de construcción sin que pase absolutamente nada. Y de paso se construye una nave ganadera (el propietario no tiene culpa ninguna, si el ayuntamiento le da el permiso que sabe él) . Y cierto, en este caso no estaba incluido en el Inventario Arqueológico de Cantabria (que no notificado, que lo estaba), circunstancia que se daría allá por el año 2007. ¡Más de 30 años después!. Incluso Fraile en su publicación "Catálogo de castros cántabros. Santander" (año 2004) lo dibuja con su perfil original..tal vez para rememorar lo que se ha perdido por este descontrol.

Un Inventario Arqueológico de Cantabria totalmente desactualizado, que es papel mojado aunque contenga el yacimiento en cuestión (Huerta de Quintana en Suances llevaba décadas incluido y mira tú), unas autoridades locales preocupadas de sacar el voto del vecino (el patrimonio después, y por Ley es su obligación) y una Consejería de Cultura que desde hace décadas yace inerte a la espera de que haya un cambio de legislatura..y vuelta a empezar. Eso sí, no subas tu a sacar unas fotografías de las estructuras que te pueden acusar de estar prospectando visualmente sin permiso y te convertirás en el puto satán (y así lo venderán). Cantabria Infinita lo llaman…

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by