La estela de San Vicente de Toranzo es, sin lugar a duda, uno de los mejores exponentes arqueológicos de nuestra región en cuanto a estelas discoideas se refiere. Su hallazgo se produjo en el año 1988 y fue donada posteriormente al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria – MUPAC por Aníbal González de Riancho y Javier González de Riancho. La tradición popular, y al parecer diferentes fuentes que no sabemos muy bien de donde se alimentan, sitúan su hallazgo a los pies del castro de La Espina del Gallego, pero se desconoce aún hoy su ubicación real en el momento de su aparición.

A nuestros días ha llegado el fragmento central de lo que debió ser una estela de dimensiones mucho mayores. Por una de las caras que llamaremos a modo de guía "principal" se puede observar un personaje a lomos de un caballo (con bridas, al igual que en la estela de Zurita de Piélagos) en lo que parece ser el comienzo de un salto o cabriola. El jinete en cuestión es cuanto menos llamativo, ya que está completamente desnudo, es imberbe, de cabeza redondeada sin pelo y porta en ambas manos unos objetos alargados que posteriormente analizaremos. Destacan en su fisonomía, además de los aspectos anteriores, la magnitud desproporcionada de su mano derecha y la potencia de su tren superior (los hombros en este caso). Toda la escena es rodeada por un anillo en relieve que por sus detalles o hendiduras puede recordar a los torques de tipo celtibérico o a una soga.

La otra cara, que denominaremos "secundaria" por tener menos elementos, presenta el conocido símbolo de la rueda rallada en su variante de esvástica. Morfológicamente es similar a las de las conocidas estelas de Lombera, aunque con la diferencia destacable de que posee 6 puntas en vez de 5 como sus vecinas del valle de Buelna. Está rodeada por varios anillos concéntricos, destacando el más externo que presenta un diseño "dentellado" en forma de triángulos, tan vez queriendo emular los rallos del sol.

Respecto a la cronología de la estela se cree que puede estar adscrita a la época romana en Cantabria, concretamente hacia el siglo I d.C. No sorprende esta afirmación ya que, como vimos en estelas como la de Zurita, se cree que los moradores de la antigua Cantabria (cántabros y romanos) mantuvieron sus costumbres y creencias religiosas incluso durante la ocupación del Imperio romano.

A diferencia de otras estelas como la de Zurita de Pielagos, la interpretación de su escenografía está bastante clara, si bien estamos ante dos vertientes complemente distintas: Es más que probable que estemos ante la imagen de un Dios, pero ni mucho menos debemos obviar que tal vez estemos ante un jinete guerrero. Apoyando la "divinidad" de la representación, no encontramos texto ninguno en la estela, de modo que tenía que ser una escena o personaje fácilmente identificable por los antiguos moradores de Cantabria. Si no fuese así, tendría alguna fuente epigráfica donde poder identificar al jinete en cuestión. A este respecto, desgracidamente, falta la parte inferior de la estela..nunca sabremos de su contenido, aunque trazando una circunferencia imaginaria no quedaría mucho espacio para otro elemento que no fuesen las patas del caballo.

Del mismo modo, los objetos que porta no se identifican con ningún tipo de armamento existente en la época prerromana/romana en el norte Peninsular. Las lanzas y dardos esculpidos en otras estelas de la misma época dejan claro lo que realmente son, armas. En este caso las hipótesis apuntan, con bastante acierto según mi opinión, a que pudiesen ser "piedras de rayo". También conocidas popularmente como ceraunias, las piedras de rayo son interpretadas por diversas culturas como objetos de origen celeste o divino, casi siempre con propiedades curativas o milagrosas. Si con toda información en la mano estuviésemos en lo cierto, hablaríamos de la primera imagen conocida de un Dios meramente "cántabro". Buscando equivalencias o divinidades similares encontramos un paralelo en el dios galo Taranis, divinidad (sin caballo eso sí) del trueno que empuña el rayo y la rueda solar o celeste. Incluso, a colación de este último, podemos apoyar esta teoría en las representaciones escultóricas elevadas sobre columnas en la Germania romana (siglo II-III d.C), en las que aparece un "Jupiter" germano a caballo blandiendo el rayo y la rueda solar en plena lucha contra un gigante. La representación cántabra en la estela (por ambas caras) puede que sea una mezcla de estas divinidades, ya que comparte diversidad de elementos (caballo, rayo, rueda solar, anillos que lo envuelven) para apoyar la teoría del "Jupiter" cántabro.

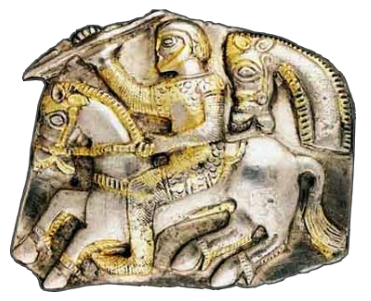

Por otro lado tenemos la hipótesis, menos compartida, del guerrero o héroe tal vez mitológico. Esta representación no es ni mucho menos desconocida en el mundo antiguo, todo lo contrario. Caballeros asirios, griegos, tracios, escitas y romanos son ejemplos para no dejar de lado esta teoría. Es más que llamativa la similitud de nuestra estela con una antigua representación tracia de un caballero en una escena de cacería que podéis observar en la fotografía adjunta. Podemos encontrar también imágenes “mitológicas” de este tipo en la cercana Clunia (Burgos), donde existe un héroe (o divinidad más humana) que hunde su lanza en la gran serpiente que se adapta circularmente al contorno de la estela..

Por otro lado tenemos la hipótesis, menos compartida, del guerrero o héroe tal vez mitológico. Esta representación no es ni mucho menos desconocida en el mundo antiguo, todo lo contrario. Caballeros asirios, griegos, tracios, escitas y romanos son ejemplos para no dejar de lado esta teoría. Es más que llamativa la similitud de nuestra estela con una antigua representación tracia de un caballero en una escena de cacería que podéis observar en la fotografía adjunta. Podemos encontrar también imágenes “mitológicas” de este tipo en la cercana Clunia (Burgos), donde existe un héroe (o divinidad más humana) que hunde su lanza en la gran serpiente que se adapta circularmente al contorno de la estela..

Como hemos avanzado previamente, esta cara posee un fragmento de símbolo de rueda en su variante de esvástica de radios curvos en relieve. Este elemento se encuentra rodeado de dos anillos, también en relieve, y una cenefa de triángulos que parecen representar los rallos del sol. A este respecto, son varias las estelas "cercanas" geográficamente hablando que poseen este tipo de reborde solar como por ejemplo las grandes estelas cántabras de Barros o las estelas vizcaínas de Gorliz y Meñaca, sin olvidar ni mucho menos las dos estelas discoideas de Lombera (Los Corrales de Buelna, Cantabria) con las que comparte símbolo central con una variante en el número de radios.

Esta circunstancia no haría más que refrendar el origen "divino" de la representación en la primera cara, ya que se podría interpretar como la rueda solar portada por el dios Taranis y que también porta el "Jupiter" germano.

El castro de Sebrango (Camaleño, Cantabria) se ubica sobre una plataforma que forma parte del cordal situado entre los pueblos de Mogrovejo y Sebrango, localidad que le da nombre. La cumbre más alta de la sierra en la que se encuentra pertenece a la vertiente lebaniega del Macizo Central, y se prolonga por los puertos de Áliva. Se cree que el recinto fortificado pudo actuar como punto de control en dicho paso. Muy próximo a él existe un rellano conocido bajo el topónimo "Llan de La Peña", que hace referencia a una superficie aterrazada cercana que nada tiene que ver con el yacimiento que nos ocupa ni con el vecino castro de mismo nombre.

Fue descubierto y puesto en valor por Gonzalo Gomez de Casares a principios de la década de los 90, citándose muy brevemente en publicaciones anteriores bajo el nombre de Llan de la Peña y más recientemente en el libro "Castros y Castra en Cantabria" editado por ACANTO, en el cual ya aparece bajo el nombre actual). Cabe destacar una cita de Eutimio Martino relativa a un "Castillo de Vuodo" en uso en el siglo XIII d.C., tal vez atribuible al entorno cercano del castro, si bien es cierto que no hay ningún tipo de información arqueología que así lo atestigüe. Se cree más bien que hace referencia a algún tipo de estructura en la "vecina" Peña Oviedo.

Situado sobre el pueblo de Colio (Cillorigo de Liébana), el castro de El Peñuco es otro claro ejemplo del abandono que sufren muchos yacimientos en Cantabria. Relegado a un segundo o tercer plano, este abrupto enclave en el cual se ha llegado a citar la presencia de puntas de flecha de hierro, se encuentra en nuestros días plagado de matojos. Y ni tan mal, ya que en el pasado en vez de esto se observaron varias catas furtivas que nos han robado a buen seguro gran parte de su milenario legado. Se sitúa sobre un resalte formado por bandas de areniscas y conglomerados cuarcítificos, con planta rectangular y laderas bastante pronunciadas en casi todas sus vertientes salvo en el orientado hacia el Noroeste. Aquí encontramos un pequeño istmo que conecta este sector con la prolongación de la sierra donde se ubica. Podemos identificar esta formación a pocos metros de la salida del conocido desfiladero de La Hermida en dirección a Potes. Si alzamos la vista a la derecha, en un pequeño cordal estrecho y alargado por debajo de los Picos de Europa, podremos observarlo en la lejanía.

Las primeras reseñas sobre el interés arqueológico de El Peñuco fueron dadas por José María de La Lama en los años 70, si bien en un primer momento lo identificó como una estructura defensiva altomedieval. No le faltaría razón, ya que a este periodo se pueden atribuir las estructuras situadas en el flanco Oeste de la cima, sobre todo una pequeña muralla de pequeñas dimensiones claramente adscrita a la época citada. Esta datación se vería apoyada por los abundantes fragmentos de cerámica a torno que son encontrados en las laderas del monte, principalmente en la sur. De todos modos, poco o nada comparte este "sector"” con un gran terraplén que cierra toda la ladera Sur y Oeste, del cual se llega a pensar que es mucho más característico de emplazamientos protohistóricos que no medievales como veremos a continuación.

El castro de Campo Ciudad (Cistierna - León) sigue siendo al día de hoy una autentica incógnita. Desde su descubrimiento el 23 de Marzo de 2012 poco o nada se sabe del mismo, ya que a parte del estudio visual y estructural sobre el terreno, no se ha llevado a cabo ningún tipo de prospección arqueológica hasta el momento. De hecho, hasta la puesta en escena del mismo ha sido un tema de controversia, ya que sus descubridores, los historiadores Siro Sanz y Eutimio Martino, ni siquiera fueron citados en la carta arqueológica del Servicio Territorial de Cultura. Todo esto basando dicha publicación en un estudio redactado por ellos mismos unos meses después de su descubrimiento..en fin.

El castro se esta ubicado en la cara sur del macizo de Peñacorada unos 1.481 metros de altitud y se encuentra rodeado por el Pico Corberto (1.679 m) al Norte, por Peñacorada (1.831 m) al Este y por el pico Valdelagua (1.551 m) al Oeste. Esta ubicación es conocida desde hace cientos de años, pudiendo observarse en las fuentes escritas citas directas sobre este lugar. La referencia más antigua se encuentra en un documento de 1182, donde Fernando II concede a la iglesia de Santo Tomas (Santiago de Compostela) el realengo de Quintana de la Peña. En dicho escrito se citan numerosos términos de Peñacorada, entre los que se distingue “Civitatem” - ciudad en latín. Otro claro ejemplo es un pleito entre el concejo Valle de las Casas y Almanza (año 1542), donde ya se hace referencia directa a Campo Ciudad en la forma actual.

El Pico Mizmaya (Entrambasaguas, Cantabria) es otro enclave castreño que sigue guardando con celo su milenario pasado. Se encuentra ubicado en la cima que le da nombre, en el extremo Este de la sierra de Elechino. Su emplazamiento no es ni mucho menos casual, dominando a la perfección la desembocadura de uno de los ríos más importantes de Cantabria: El Miera. Esto, unido a su posición privilegiada en el valle de Trasmiera y en el entorno de la bahía, hace del Pico Mizmaya un castro "costero" de lo más interesante..y sobre el cual apenas conocemos nada.

Ya en el año 1952 el padre Jesús Carballo hace referencia al mismo, aunque se creé que pudo ser una interpretación errónea debido a que identificó la presencia de un castro en los restos medievales que también se conservan en la cima. De todos modos no iba muy mal encaminado. Tuvieron que pasar 25 años hasta que R.Bohigas reconoció in-situ el yacimiento y lo recogió nuevamente como castro, esta vez clasificando correctamente cada una de las estructuras (Bohigas, 1987: 120). En los últimos años del siglo XX arqueólogos de renombre como Eduardo Peralta o Emilio Muñoz también revisaron el recinto del Pico Mizmaya y apoyaron la hipótesis previa.

El yacimiento de La Ceja de Las Lombas (Arenas de Iguña) se encuentra en pleno corazón del valle del Besaya, tierra de Blendios. Inicialmente fue conocido como castro de Cueto del Agua, pero años más tarde se corregiría esta denominación por no ser del todo adecuada. Se encuentra ubicado en un cordal/sierra que delimita los valles de Cieza e Iguña, justo en un espacio de suaves pendientes que hacen de este enclave un lugar idóneo para el hábitat castreño. Fue A. Arredondo quien coloco este yacimiento en el panorama arqueológico regional en la década de los 70. Como apuntamos previamente, fue citado como castro de "Cueto del Agua" en los orígenes (Arredondo, 1976-77:551-552). Tendrían que pasar 20 años hasta que el yacimiento volviese a saltar la palestra informativa, ya que E. Peralta y A. Ocejo dieron a conocer una fíbula de torrecilla de tipo celtibérico allí encontrada, complementando este increíble hallazgo con la interpretación de una posible necrópolis de túmulos y la aportación de la documentación fotográfica del lugar (Peralta y Ocejo, 1996:32-34). Gracias a sus investigaciones La Ceja de las Lombas fue identificado cronológicamente como castro de la II Edad del Hierro. Como último apunte, destacar que sería el propio Peralta Labrador quien aportaría el topónimo actual del yacimiento pocos años después (Peralta Labrador, 2003:73-75).

La estructura principal encierra un espacio rectangular de unas 5.4 hectáreas aproximadamente, aunque con algún que otro matiz que veremos más adelante. Posee unos 170 metros de anchura máxima por unos 470 metros de largo, aunque en muchos de los puntos del mismo resulta bastante complicado "cerrar" el recinto rectangular, pudiendo albergar otras pequeñas estructuras por las cuales no se puede afirmar rotundamente su área sea la citada previamente. Si esperamos encontrar un muro de grandes dimensiones como en otras fortificaciones, este no es el castro indicado, ya que las dimensiones del mismo son bastante discretas en cuanto a alzado se refiere. Concretamente, el cierre del flanco Este es el mejor conservado y visible, pudiéndose apreciar un muro consistente con grandes areniscas y alrededor de un metro de alzado conservado que parece contener una terraza o escalón "excavado" en la ladera. No parece haber derrumbe de muralla a sus pies, algo bastante característico en otros recintos fortificados y que en La Ceja de Las Lombas brilla por su ausencia en muchos sectores. En el sector Sur-Este existe un espacio abierto en el cierre de aproximadamente 60 metros, el cual parece aterrizado en pequeños escalones y que puede interpretarse como el acceso original al castro.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by