El castro de La Corona de Cueto Moroso (Bostronizo, Los Corrales de Buelna) se encuentra ubicado en pleno corazón de Cantabria, dominando la vertiente Este del desfiladero de Las Hoces que durante siglos ha modelado el rio Besaya. Toponímicamente puede resultar un enclave bastante interesante, ya que ante nosotros se abre un abanico de posibilidades cuanto menos curioso. La cima del Cueto Moroso invita a pensar en la totalidad del monte y en la posible relación (toponímica) con la iglesia cercana de fabricación mozárabe: San Román del Moroso. Otra de las posibles atribuciones de su nombre puede remitirse a los "Moros" de la mitología popular, los cuales eran a menudo guardianes de ruinas que albergaban tesoros antiguos. En este caso en concreto, puede que tenga origen en el radical céltico *mor- (pedregal), de modo que puede incluso hacer referencia a los grandes derrumbes de las líneas defensivas de la muralla del recinto.

En cualquiera de los casos, el castro de La Corona de Cueto Moroso se encuentra rodeado de elementos de "leyenda" que avivan aún más su milenario pasado. Algo más al norte, siguiendo la línea de cumbre y un poco por debajo, se encuentra una roca aflorante conocida como "La Piedra del Altar" la cual, según se cree, pudo haber tenido algún valor simbólico o religioso para los antiguos habitantes de la zona. Un poco más hacia el norte, siguiendo la misma dirección y a escasos kilómetros, nos topamos de frente con la Peña del Moro (370 metros), toponímicamente de similares características y en cuya cima se cree haber vislumbrado también algún tipo de estructura de carácter arqueológico..el tiempo lo dirá.

El yacimiento fue descubierto en 1995 por Eduardo Peralta Labrador, quien lo identificó durante una serie de prospecciones orientadas a la detección de yacimientos de hábitat de La Edad del Hierro (Peralta Labrador, 2003:73). Durante los siguientes años, el castro ha sido citado en varias ocasiones por el mismo descubridor, aportando un material fotográfico del mismo de gran valor e interés arqueológico. Desgraciadamente, a parte de las tareas de prospección y documentación, no se ha realizado trabajo arqueológico ninguno en su interior. De momento solo queda esperar..como en decenas de yacimientos de nuestra región..una pena.

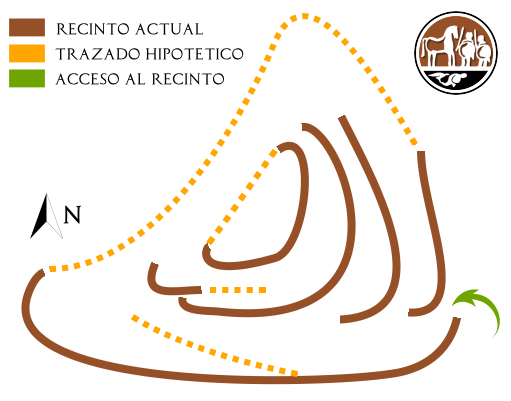

Gracias a la forma cónica y redondeada del Alto del Cueto Moroso, de unos 600 metros de altitud, su cima resulta bastante cómoda como superficie habitable, ya que en ese punto apenas tiene desnivel. Todo los contrario ocurre en la vertiente norte del alto, donde la fuerte pendiente nos lleva directamente hacia el valle del Besaya y por lo que es más que probable que las estructuras de cierre del castro fuesen o bien innecesarias o bien de pequeño calado. Es por esto por lo que en la actualidad tan solo son visibles los derrumbes de muralla del sector Sur del yacimiento. Es en este punto donde se hacen más evidentes las terrazas sucesivas que podemos apreciar en la imagen, algunas de ellas contenidas por murallas. Al posible acceso del castro se llega a través de un antiguo camino en zig-zag, desde el cual ya observamos las primeras estructuras de interés. La “puerta” como tal tendría un umbral de 12 metros de anchura, complementada además con un brazo interior que impide la entrada frontal como ocurre en muchos recintos castreños, impidiendo así un acceso cómodo a un posible enemigo. Este brazo tendría una longitud total de aproximadamente 20 metros de longitud.

Ya en el interior, podemos apreciar un terraplen que alberga una amplia plataforma, en la cual se observa además el primer derrumbe de una gran muralla. Este conjunto de talud y terraza se dispone como un “cinturón doblado” de dos vertientes que abrazan la cima, una de 200 metros de largo por otra de 400 metros, es decir de una longitud total de 600 metros aproximadamente. En todo este “cinturón” podemos apreciar una anchura de unos 17 metros de un modo uniforme. A partir de aquí el recinto se subdivide en tres terrazas sucesivas, separadas entre sí por unos 80 metros aproximadamente, finalizando en torno a la cumbre a modo de “acrópolis”. Este último recinto tendría una superficie aproximada de 1 hectárea y media, siendo el área total del castro de aproximadamente 5 hectáreas. No olvidemos que la estimación está basada en la hipotética prolongación de las estructuras defensivas hacia el norte del yacimiento, las cuales no existen debido a que la orografía del terreno las hizo innecesarias.;

Desgraciadamente, la cronología del mismo solo puede atribuirse en base a la tipología de sus estructuras, ya que es otro yacimiento sin actividad arqueológica y por lo tanto, sin materiales hallados…de todos modos, su especial ubicación además de sus características hacen que gane con mucha fuerza la teoría de que se trate de un poblado fortificado de la Edad del Hierro. Teniendo en cuenta su tamaño total (unas 5 hectáreas aproximadamente) se puede decir que es uno de los más extensos de su tipología encontrados en Cantabria, circunstancia por la cual se creé además que pudo tratarse de un enclave de importancia en su época.

Todos podemos disfrutar del castro de la Corona de Cueto Moroso, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

La Lomba (Campoo de Enmedio, Cantabria), también conocido como castro de Aldueso, ocupa un magnifico espolón con fuertes defensas naturales desde el que se controla visualmente gran parte del valle de Campoo y el acceso desde la cuenca del Besaya. La superficie de su cima es bastante regular, salvo algún afloramiento rocoso disperso, dotándolo de un área habitable de consideración si suponemos que toda ella se encontrase poblada. La altura oscila entre los 850 y 865 metros con una cota máxima de 876, siendo este dato fundamental para comprender su estratégica posición.

Fue descubierto por Miguel Ángel Fraile en la década de los 80 del siglo pasado, citándose con posterioridad el descubrimiento de algunos interesantes materiales (1990: 627, nº 47) que son claves para contextualizarlo al menos en parte. Tuvimos que esperar hasta no hace mucho tiempo (entre el otoño de 2009 y verano de 2010) para que una intervención confirmase lo que todo el mundo pensaba. Tanea Arqueología, de la mano de Yolanda Diaz Casado, abordo una actuación arqueológica cuyo objetivo era certificar que tanto las informaciones respecto a los materiales hallados como la posible extensión del poblamiento no era una mera hipótesis. Las prospecciones iniciales dieron sus frutos desde el primer momento, ya que mientras se identificaban las estructuras documentadas aparecieron cuatro fragmentos cerámicos en superficie. A partir de este punto, tanto los trabajos de topografía como la posterior prospección con georradar arrojaron algo más de luz en la investigación, detectándose una serie de anomalías (todas ellas a un metro de profundidad) donde se realizaría a posteriorí una segunda intervención que transformaría la hipotética cronología en algo mucho más tangible como veremos a continuación.

Es imposible pasar por la autovía A-231 entre León y Burgos y no fijarse en el imponente cerro ubicado al lado de la conocida localidad de Sasamón. Allí, repleto de terrazas agrícolas y quien sabe si de otra índole, el cerro Castarreño fue testigo directo del rodillo militar que se dirigía hacia la Cantabria antigua para así escribir uno de los capítulos más importantes de nuestra historia. Y no como "actor secundario" dado que se comienzan a instaurar cada vez con más fuerza los argumentos (y sobre todo los hallazgos) necesarios para establecer aquí el antiguo oppidum túrmogo de Sesigama e igual de importante: Se estrecha el círculo a sus pies para delimitar de una vez por todas el campamento romano donde se instaló el emperador Augusto en su guerra contra los cántabros en el año 26-25 a.C., tal y como queda reflejado en las fuentes clásicas de Floro y Orosio.

Ya desde el siglo XIX, diferentes autores han estudiado en mayor y menor medida (y con mayor y menor acierto) la posible ubicación de la Sesigama prerromana. En 1832 Juan Agustín Ceán Bermúdez la incluye en su "Sumario de Antigüedades", ubicándola en el extrarradio de la actual Sasamón y confundiendo por aquel entonces los hallazgos y restos de la Sesigamo romana con la citada ciudad prerromana. Ya en el siglo XX, Adolf Schulten comete el mismo error ubicando Sesigama prerromana bajo la actual Sasamón. Durante la década los años 70 y 80, diferentes arqueólogos e investigadores como Juan Antonio Abásolo o Ignacio Ruiz Vélez ya van "alejando" el poblamiento prerromano de Sesigama de la actual localidad de Sasamón, acertando de pleno en la contextualización de diferentes enclaves de la Edad del Hierro en la zona y acercándose al cerro Castarreño. Antes del actual estudio (del que luego hablaremos), el año 1998, David Sacristán de la Lama incluye "El Alto de Solarea" (nombre con el que también es conocido el cerro) como enclave de la II Edad del Hierro en el Primer Congreso de Arqueología Burgalesa.

No cabe duda de que el cerro Castarreño esconde un potencial arqueológico enorme que durante estos años está saliendo muy poco a poco a la luz. Si subes a lo alto del mismo te darás cuenta enseguida que es el lugar idóneo para controlar el territorio y un sitio excepcional para albergar un gran oppidum dada su cima amesetada de gran extensión. Un enclave que vivió de primera mano como la columna militar romana avanzaba a sus pies hacia la conquista del territorio de los antiguos cántabros.

El castro de Abiada (Campoo de Suso, Cantabria) es otra de las joyas arqueológicas del valle de Campoo. Su peculiar ubicación y morfología, en un cerro alargado de grandes pendientes entre el río Guares y el barranco de La Señoruca y con una superficie plana ligeramente inclinada hacia el este, hacen de este enclave un yacimiento único en nuestra región. Este tipo de formaciones rocosas a modo de atalaya natural son más típicas de la zona norte de Palencia (Monte Cildá o Bernorio) o Burgos (Amaya, La Ulaña), aunque ni mucho menos es comparable ni en tamaño ni arqueológicamente hablando a estos "monstruos" de la historia de Regio Cantabrorum. De todos modos, esta última afirmación tal vez venga dada por el desconocimiento del castro (y posible campamento romano) de Abiada, básicamente porque estamos comparando yacimientos estudiados y excavados hasta la saciedad con un enclave que solo ha sido reconocido visualmente por investigadores y arqueólogos..ahhh, y visitado en más ocasiones por furtivos..en fin.

Fue descubierto a finales de la década de los 80 por Miguel Ángel Fraile, quien haría hincapié en los derrumbes de terrazas labradas en la piedra, además encontrar restos de cerámica a mano en su interior (1989: 625, nº 40). Posteriormente Eduardo Peralta y Emilio Muñoz (1993: 63-64, nº 24), citarían el hallazgo de monedas romanas del siglo III d.C., aunque la "mayor" constancia de evidencias materiales es relativa al hallazgo, búsqueda en este caso, por parte de los clandestinos: Monedas (antonianos), puntas de fecha y otro tipo de materiales de tipo militar romano.

El monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia) es otro de los baluartes de los antiguos cántabros. Se cree que albergo la cuidad cántabra de Vellica, de hecho y a diferencia del Monte Bernorio, tambien citado como posible ubicación de la misma, importantes autores como Adolf Schulten, Iglesias Gil, García Guinea y Joaquín Gonzalez Echegaray así lo atestiguan. Fue habitada desde el siglo I a.C, siendo citada por primera vez por Claudio Ptolomeo entre los pueblos cántabros (“Vellika”). De todos modos sigue existiendo la duda de si Vellica y Bergida eran la misma ciudad pero con diferentes interpretaciones en las fuentes antiguas. Al igual que el Monte Bernorio, ocupa un lugar privilegiado en cuanto a su ubicación estratégica. Al Este del castro se encuentra el Cañon de la Horadada desde donde se puede observar una gran llanura donde se cree que se llevó a cabo la conocida batalla de Vellica.

Las primeras prospecciones fueron llevadas a cabo en 1891 por mediación de Claudio Lopez Bru, segundo Marqués de Comillas y también mecenas de las excavaciones realizadas ese mismo año en el Monte Bernorio. En dichas excavaciones se encontraron una treintena de estelas funerarias correspondientes al siglo III d.C. Ya en el siglo XX la Diputación de Palencia financió estudios llevados a cabo por el arqueólogo Miguel Ángel García Guinea. En este sentido fue quien descubrió junto a su equipo las murallas defensivas y multitud de objetos (estelas sepulcrales, aras, inscripciones honorificas y un largo etc) que dieron la importancia inicial que hoy ya tiene el yacimiento del Monte Cildá. Cabe destacar también a Eduardo Peralta Labrador ya que fue él quien documento la primera tésera cántabra conocida hasta entonces. Se encontró en muy buen estado, conteniendo una inscripción de origen celta. A partir del año 2002 se reanudaron las excavaciones, financiadas por la Junta de Castilla y León. Aún así es un yacimiento prácticamente por descubrir, ya que las catas realizadas han sido escasas. Desgraciadamente el Monte Cildá está incluido en la Lista Roja de patrimonio en peligro, ya que su conservación corre peligro de deterioro.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by