Sin duda, toda la comarca de Liébana sigue siendo una auténtica incógnita en relación al mundo romano y sus antecedentes. Y no será porque las diferentes "pistas" nos llevan a pensar que tanto en épocas anteriores (Edad del Bronce/Hierro), como en la propia romanización del territorio y siglos posteriores, "Roma" estuvo presente en tierras que históricamente han cobrado importancia de la Reconquista en adelante. Y curiosamente, la gran mayoría de las citadas pistas, más que de vida..nos hablan de muerte.

La conocidísima estela de Luriezo, el fragmento de la estela de Bores, la monumental estela de Villaverde y la pieza que hoy nos ocupa son testigos inertes de un pasado donde más que una diferenciación entre cántabros y romanos podemos hablar a buen seguro de cántabros romanizados (en lo cultural, un poco como nosotros). Hoy hablamos de la poco conocida estela funeraria de Lebeña, pieza eclipsada en esta localidad por la archiconocida iglesia de Santa María de Lebeña (icono del prerrománico en Cantabria). Mucha gente desconoce este fragmento de piedra silícea que aglutina a la perfección pasado (por su significado) junto a presente (por donde se encuentra ubicada, al lado de un "contador de la luz") y donde su futuro parece ligado a seguir siendo una "piedra más" en una sociedad (administraciones incluidas) totalmente focalizada en el magnífico templo de la localidad de Lebeña. Si al menos estuviese señalizada..

Fue encontrada entre los escombros de la antigua ermita de San Román, cuya existencia se remonta al siglo X. A mediados del siglo XIX el templo fue reconstruido en el mismo pueblo (en una ubicación diferente a la original) y el fragmento rectangular de la estela funeraria fue incrustado en la pared (justo a la derecha del acceso) del edificio, que fue utilizado posteriormente como escuela y como Casa Concejo. No cabe duda de que el epitafio de Aelio Albino nos habla indirectamente de un pasado "romano" aún por descubrir, ya no solo en el municipio de Cillorigo sino en toda Liébana. La pena es que aun potenciándose esta comarca en diferentes etapas de la legislatura (Año Jubilar principalmente), no haya ni una cita reseñable de este campo epigráfico en ningún sitio..una pena.

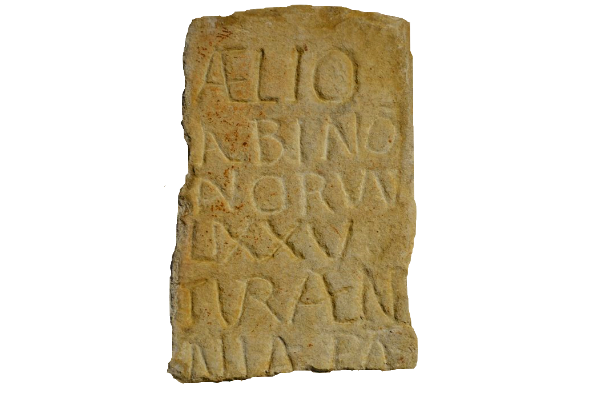

Estamos ante un fragmento rectangular de unos 45 cm de alto por 31 de ancho que ha sido recortado por su parte inferior y casi con toda seguridad por su parte superior. Ambos lados se encuentran deteriorados y recubiertos con cemento, lo que no da lugar a saber el glosor de la misma. Respecto al campo epigráfico, la última línea se encuentra quebrada, si bien es cierto que se puede leer con dificultad. Las letras están grabadas con un trazo ancho y profundo, destacando por sus rasgos redondeados y por su tamaño desigual. Reza lo siguiente:

AELIO

ALBINO

ANORVM

LXXV

TVRAEN

NIA PAT

Que podría traducirse como “A Aelio Albino, de 75 años, Turaennia Pat..”. Independientemente de que para los autores de la fuente bibliográfica no ofrezca dudas, en el pasado hubo diferentes interpretaciones de autores como Jose Manuel Fernández o Joaquín Gonzalez Echegaray.

Respecto su contenido, se cree que la estela está dedicada a un ciudadano romano. El gentilicio imperial “Aeluis” se extiende por toda la península ibérica, incluso dentro de los límites de la Cantabria romana (en Monte Cildá por ejemplo). El cognomen "Albinus" también está extendido en la epigrafía de la antigua Hispania en sus diferentes vertientes (Albinianus, Albinilla, etc). En relación a la dedicante (por paralelos en la interpretación tradicional de estos epígrafes), se cita un nombre único de posible origen indígena: Turaennia. En este caso, por la más que posible perdida de campo epigráfico en la parte inferior, no se tiene certeza del vínculo (o bien social o bien familiar) de la misma. Respecto a “PAT” se interpreta como Paterna o Patrunia, cognomens bastante extendidos por la Península Ibérica.

Por último, haciendo referencia a la cronología de la misma, autores como F. Fita la fechan en el siglo I d.C., datación apoyada en el pasado por Joaquín Gonzalez Echegaray. De todos modos, en nuestros días, la más aceptada es que nos encontremos ante una estela funeraria de, como mínimo, el siglo II d.C. en adelante. Esta datación se apoya en la dedicatoria en dativo, la mención del difunto y el gentilicio Aelius, elementos extendidos en campos epigráficos de esta época.

El ara a Cabveniaegino es una de las piezas epigráficas más espectaculares de la Cantabria antigua. En pleno siglo XXI, tras más de 125 años desde su descubrimiento, las incógnitas que esconde siguen siendo mayores que las certezas que conocemos. Nada se sabe al 100% ni de la deidad "cántabra" aquí representada ni del pueblo/gens o etnia a la que pertenecía quien la erigió. Diferentes teorías y argumentos (en muchos casos válidos a la par que contrapuestos) que iremos desgranando poco a poco y que hacen que el aura de misterio que rodea a esta increíble pieza la hagan aún más atractiva.

Fue encontrada en la muralla de uno de los yacimientos más importantes del territorio de los antiguos cántabros y a la par uno de los más maltratados y expoliados (no olvidemos que está dentro de la Lista Roja de Patrimonio en peligro): Monte Cildá. Concretamente en las excavaciones que Romualdo Moro realizó allí en el año 1891 a petición de Claudio Lopez Bru, II Marques de Comillas, y que también se extenderían ese mismo año al conocido Monte Bernorio. Desde su descubrimiento ha sido objeto de diferentes estudios epigráficos que tienen una amplia disparidad en su lectura, principalmente en el nombre de su dedicante, el nombre del beneficiario y del grupo humano al que pertenecía. Un año después de su descubrimiento (1892) F. Fita la incluiría en su publicación "Inscripciones cantábricas. Lapidas romanas del Monte Cildá", pasando varias décadas hasta que Adolf Schulten la incluyese en su obra "Castros prerromanos de la región cántabra" en el año 1942. Varios de los arqueólogos de mayor renombre en las investigaciones de mediados del siglo XX del antiguo territorio de los antiguos cántabros la incluirían en sus artículos. Ejemplos conjuntos como el de Miguel Ángel García Guinea y Joaquín Gonzalez Echegaray en "Excavaciones en Monte Cildá, Olleros de Pisuerga (Palencia). Campañas de 1963-1965", o de un modo individual como "Excavaciones en Iuliobriga y exploraciones en la región cántabra 1956-1961" (Antonio García y Bellido) o la archiconocida obra "Los Cántabros" (Joaquín González Echegaray, 1966) dan buena fé de la importancia del hallazgo desde el primer momento. Y con todo, decenas y decenas de publicaciones (llenaríamos hojas y hojas de bibliografía) desde la década de los 70 hasta pleno siglo XXI llenan diferentes hipótesis en cuanto a su lectura. Merece la pena leer el artículo "Cautelas sobre los nombres personales documentados una sola vez: El ara dedicada a Cabvniaegino" de José Luis Ramírez Sádaba y Raquel Campo Lastra (UC, 2010), en el cual se diserta sobre la gran mayoría de interpretaciones bibliográficas que se le ha dado en el tiempo.

No cabe duda de que el ara a Cabveniaegino es una pieza clave en la epigrafía de la Cantabria antigua en época romana. Una auténtica joya que a buen seguro, en época visigoda, fue reutilizada en la muralla del asentamiento y que paso totalmente desapercibida hasta finales del siglo XIX. Un campo epigráfico que ha sido (y es) motivo de debate entre los arqueólogos e investigadores, que no tienen claro aún el grupo humano para quien fue tallada. En la actualidad se puede contemplar en la exposición del MUPAC, siendo una de las aras más visitadas.

Que la actual localidad de Otañes fue un punto estratégico en las comunicaciones romanas de la antigua colonia de Flaviobriga con el resto del imperio no es ningún secreto. Es más, podríamos decir que su importancia va más allá de "un cruce de caminos", ya que los hallazgos conocidos y los que no (que son muchos) nos dan a entender que como núcleo minero y habitacional tenia una cierta entidad: La Patera de Otañes, la mina de Setares, el miliario de Numerario, los miliarios de Galerio, el miliario de Tiberio, el miliario de Caro o el cercano miliario de Domiciano encontrado en el puerto de Las Muñecas (divisoria natural entre la Cantabria actual y el País Vasco) así lo atestiguan. Era el punto final (o de inicio, según que mire) de la vía romana entre Flaviobriga y Pisoraca, si bien es cierto que esta afirmación solo está basada en los milarios encontrados, nunca de las vías como tal. En los últimos años, el espectacular trabajo de Isaac Moreno Gallo sobre las vías romanas en la antigua Hispania nos lleva desde Flaviobriga hasta incluso la antigua ciudad de Vxama Barca (Osma de Álava), pasando por el Valle de Mena, La Merindad de Montija y el Valle de Losa. ¿Cómo?. Pues en este caso, y a diferencia de los estudios solo basados en los miliarios encontrados…pues recorriendo las vías romanas fosilizadas. Un espectacular y arduo trabajo de investigación insitu que nos lleva hacía el Sur y que, en algún punto intermedio (a modo de cruce de caminos), se debería desviar hacía el Suroeste. ¿Hacía Pisoraca (Herrera de Pisuerga)?. Eso parece, pero no se ha encontrado aún la vía física que nos lleve al final.

Volviendo al miliario de Nerón, fue descubierto por Antonio María de Otañes hacia el año 1770 junto a la ermita de La Trinidad. Posteriormente fue depositado en la casa Torre de Otañes, circunstancia conocida gracias al acta notarial que, con motivo de la aparición de la Pátera de Otañes, fue redactado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales y remitido a la Real Academia de Historia en el año 1826. Años después sería colocado en el paseo de arboleda, denominado de la Barrera sobre un pedestal en el cual había una reproducción de su texto. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX se llevaría a la plaza justo enfrente de la iglesia de Santa Maria en Castro Urdiales, donde sería objetivo de diferentes pintadas. Actualmente se encuentra ubicada en el interior del castillo de Santa Ana.

No cabe duda de que el miliario de Nerón, y todos los hallazgos materiales anteriormente citados, nos llevan inequívocamente a pensar que la localidad de Otañes y su entorno tuvieron una importancia capital en las comunicaciones romanas del imperio en Cantabria. Bien como inicio, o bien como fin de las vías hacía la única colonia romana de la costa del Cantábrico: Flaviobriga. Desgraciadamente, esta última, víctima de la vorágine constructiva de no hace mucho tiempo y de la famosa frase de "tapa tapa, que nos paran la obra".

La estela de Valerio Quadrato es, como mínimo, parte fundamental de la historia de la Cantabria antigua en época romana. Y no solo por su datación, la más antigua de las encontradas en Monte Cildá cronológicamente hablando, sino por la belleza de su factura. Una bella dedicatoria en memoria al marido difunto de Malia que hoy en día podemos contemplar en el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria donde, curiosamente, no tenemos una transcripción ni del campo epigráfico original ni de la traducción de gran parte de ellas. Eso es divulgar (para un profano será "una piedra con letras en latín"), supongo que lo quieran incluir en la partida de 45 millones de € que se quieren gastar en el nuevo a partir de 2020…habrá que verlo.

Volviendo a la pieza, fue encontrada por Romualdo Moro durante las excavaciones que realizó en el año 1891 en el yacimiento de Monte Cildá para el II Marqués de Comillas. Más bien, en la remoción del derrumbe de la muralla donde aparecieron 16 epígrafes romanos (y algún que otra estela/ara anepigráfica, es decir sin texto). El primero en publicar la interpretación del campo epigráfico fue Fidel Fita en el año 1891, a quien Romualdo Moro tenia informado puntualmente de cada uno de los hallazgos. En el caso de la estela de Valerio Quadrato, Fita malinterpretó varias de las líneas de inicio ya que leyó "Mantia" en vez de "Malia", "Macronis" en vez de "Magilonis" y erró en los cónsules por no encontrar la "formula consular" típica(luego explicaremos el motivo). Estos errores, perfectamente entendibles dado el tamaño de las letras y el amontonamiento de las últimas líneas (únido a que él recibía un vaciado en yeso, no la pieza original), fueron subsanados con el paso del tiempo, publicando Miguel Ángel García Guinea y Joaquín Gonzalez Echegaray en "Excavaciones en Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia). Campañas 1963-1965" una versión más acorde con la conocida en nuestros días.

No cabe duda de que la estela de Valerio Quadrato tiene un espacio fundamental dentro de la historia de la Cantabria "imperial". Es una auténtica pena que un yacimiento que ha dado tanto como Monte Cildá se encuentre en nuestros días en la Lista Roja de Patrimonio, supongo que no interese ahondar más en uno de los iconos histórico-culturales del Norte de España. Muchos pensarán que al no ubicarse dentro del actual territorio de Cantabria, se encuentra sistemáticamente expoliado y desprotegido al no "representar" la historia de la comunidad a la que pertenece. A todos ellos, solo les diré dos palabras en relación al cuidado de la historia en nuestra tierra: Parking Blendium. El resto, sobra ?

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by