La tésera de Herrera de Pisuerga es, sin lugar a dudas, otro de los grandes iconos de la arqueología relacionada con las fronteras de Regio Cantabrorum. Y eso teniendo en cuenta que ninguno de los pópuli citados en su interior tiene nada que ver con los que hoy conocemos de los antiguos cántabros a ciencia cierta, ni siquiera se encontró en un contexto claro que pudiese resolver su origen e interpretación. Sería un obrero realizando un desmonte para futura cimentación de la fábrica de lácteos "Granja La Luz" quien, en febrero del año 1965, realizase este sorprendente hallazgo. No apareció nada a su alrededor, lo que llevó a pensar que su deposito (a unos 1,80 metros de profundidad) fuese fruto del arrastre natural de las tierras más altas hacia la cuenca del río.

El arqueólogo e historiador Antonio García y Bellido fue el precursor en el conocimiento y estudio de la pieza. En ese mismo año (1965) tuvo incluso la suerte de conocer personalmente al obrero que la encontró, obteniendo información relevante sobre todos los detalles relacionados. Eugenio Fontaneda, primer dueño conocido de la tésera, la guardo en el "Museo Fontaneda" de Ampudia de Campos durante años, encontrándose actualmente expuesta en el Museo Arqueológico de Palencia.

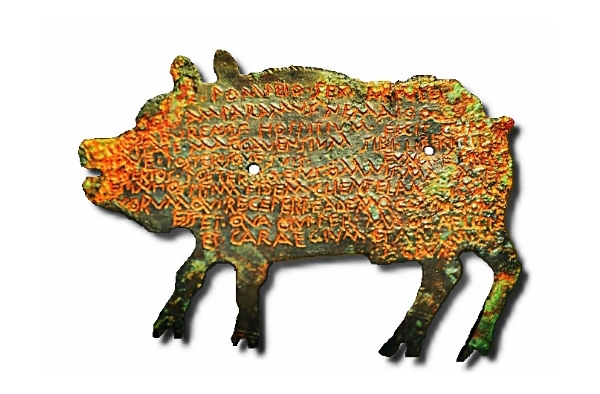

Como se puede apreciar en la imagen, estamos ante una pieza zoomorfa de unos 12,3 cm de longitud por unos 8,5 cm de alto cuyo grosos no supera un milímetro. La representación de estas téseras en forma de jabalí es algo bastante "habitual". Tenemos ejemplos en Uxama (Soria), en Viana (Navarra) y ya en territorio de los antiguos cántabros, en el oppidum de Monte Bernorio. A diferencia de las citadas, la de Herrera de Pisuerga sobresale por su gran estado de conservación (tan solo falta una pequeña parte del rabo) y por la cantidad de información que contiene en ambas caras. Posee dos pequeños orificios de unos 3 milímetros de diámetro que sirven de soporte para colgarla o sujetarla. Respecto a su fundición, presenta algunas burbujas dispersas aunque su factura es excelente. Su creador puso un especial cuidado en el grabado de los ojos, pezuñas y el pelaje del lomo. Todo el conjunto ha llegado a nuestros días recubierto de una hermosa pátina verde oscura, con la salvedad de pequeñas concreciones y óxidos que han afectado a según qué partes del texto en ambas caras.

Ambas caras poseen inscripciones en latín, identificándose en su anverso (conocido como "A") la siguiente:

SEX(to) POMPEIO SEX(to) APPVLEIO CO(n)S(ulibus)

K(alendis) AVGVSTIS

CARAEGIVS ET ABVANVS ET CAELIO MAG(istratus) ET

SENATVS MAGGAVIENSES AMPARAMVM

NEMAIECANVM CVSABVRENSIM

CIVITATE HONORARIA DONATA (liberos) LIBERTOS

POSTEROSQVE ITA VOTA OMNIA El FECERVNT

FINIBVS MAGGAV(i)ENSIVM QVAE

CIVI MAGGAVIENSI(u)

Cuya traducción es la siguiente:

"Siendo cónsules Sexto Pompeyo y Sexto Apuleyo, en las Kalendas de Agosto, los magistrados Caraegio y Abuano y Caelio y el Senado Maggaviense, concedida la ciudadanía honoraria a Amparamo Nemaiecano Cusaburense, hijos, libertos y descendientes, le otorgaron todas las prerrogativas en territorio Maggaviense en iguales condiciones que los ciudadanos Maggavienses"

Por el reverso (conocido como "cara B", la que aparece en la imagen) nos encontramos con el siguiente texto:

SEX(to) POMPEIO SEX(to) APPVLEIO

CON(sulibus) AMPARAMVS NEMAIOQ(um)

[CV]SABVRENSIS HOSPITIVM . FECIT CVM

CIVITATE MAGGAV(i)ENSIVM . SIBI, LIBERIS, LIBER

[T]ISQVE POSTERISQVE SVIS EVNQUE LIBEROS

LIBERTOS POSTEROSQ(ue) EIVS OMNIS MAGGAVES

ES IN HOSPITIVM, FIDEM CLIENTELAMQVE SVAM

SVORVMQVI RECEPERT(un) EADEMQ(ue) CONDICIONE

ESSET QVA CIVI(s) . PER MAG(istratus) CAELIONE(m)

ET CARAEGIVM ET ABVRNVM

ACTVM

Cuya traducción es la siguiente:

"Siendo cónsules Sexto Pompeyo y Sexto Apuleyo, Amparamo de los Nemaiocos Cusaburense hizo pacto de hospitalidad con la ciudad de los Maggavieneses por si, sus hijos, libertos y descendientes y acogieron en hospicio, fe, clientela y la de los suyos a sus hijos, libertos y descendientes y a todos los Maggavienses, y que estuvieran en las mismas condiciones que los ciudadanos. Se sancionó por medio de los magistrados Caelio y Caraegio y Aburno."

Inicialmente, García y Bellido asoció a los citados "cusaburenses" con la ciudad de Consabura, la actual Consuegra en la provincia de Toledo. Esta hipótesis, aceptada en un principio como válida, comenzó a perder fuerza décadas después. María Lourdes Albertos Firmat (por ejemplo) en su estudio sobre la onomástica de la región septentrional, apuntó que la mención a los "cusaburenses" no tiene que ver con la actual Consuegra, ya que todos los topónimos y nombres asociados a la tésera tienen claro origen cántabro, pudiendo existir pueblos repartidos por toda la Península Ibérica con igual nombre..exactamente lo mismo que ocurre en nuestros días. Esta hipótesis se refuerza cuando vemos que nombres como Amparamo aparecen documentados en tan solo 3 ocasiones en toda Hispania, siempre asociados a estélas cántabras en León (Liegos, Crémenes y Valtimartino). Del mismo modo, Aburno es citado también en dos estelas de la misma provincia, esta vez en Valdoré y Crémenes, incluso Caelio es común en Asturias, León o incluso Navarra. Basándose este tipo de análisis, la teoría de que estamos ante una tésera de origen cántabro, aun habiendo sido encontrada en territorio túrmogo, no sería descartable.

Ahora bien, si estamos ante una pieza relacionada con el territorio de los antiguos cántabros…¿Cuál es la ciudad de Maggave?. Aquí las opiniones son mucho más discordantes. Alberto Firmat apunta a que puede tratarse de la actual Mave (Olleros de Pisuerga, Palencia), ubicación del gran oppidum de Cildá. Se basa principalmente en la toponimia y la evolución de la misma, además de la cercanía de Herrera de Pisuerga, lugar del hallazgo. Sobre la ciudad de Consabura, se ubica en la actual Consuegra (Toledo). En contraposición, existen autores que no ubican Maggave en Cildá. Fontaneda y Hernández, por ejemplo, mantienen que se puede localizar en Paredes de Nava (Palencia) (Fontaneda-Hernández, 1996,115).

De lo que no cabe duda es de su cronología, ya que su contenido es clarificador al respecto. Estamos ante un documento fechado por los cónsules en el año 14 d.C., es decir 32 años después de la conquista final de Cantabria. Es más que llamativo que estemos ante una tésera de hospitalidad (símbolo claramente indígena) escrita en latín, lo que nos da a entender el alto grado de "romanización" impuesto en la zona pocos años después del conflicto por excelencia en el norte Peninsular. Todo ello hace de la tésera de Herrera de Pisuerga una pieza de incalculable valor, digno de estar entre las piezas destacadas de Regio Cantabrorum.

El mapa indica el lugar del hallazgo. Puede contemplar la tésera de Herrera de Pisuerga en el Museo Arqueológico de Palencia:

Dirección: Plaza del Cordón, 1 - 34001.

Portal web: museoscastillayleon.jcyl.es

Teléfono: 979 75 23 28

Cualquier definición del Monte Bernorio se queda corta para explicar lo que ha significado y significa este lugar en la historia de los antiguos cántabros. Podríamos comenzar diciendo que es una de las ciudades fortificadas de la Edad del Hierro más grande halladas en España y también en Europa. O tambien que se trata de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la época prerromana en la península..aún así, seguiríamos quedándonos cortos, ya que sus entrañas siguen albergando secretos y misterios aún por descubrir.

Situado junto a la localidad de Villaren de Valdivia (al norte de de Palencia), se eleva majestuosos a unos 1.170 metros de altitud, dominando una gran llanura donde en la actualidad se pueden contemplar desde su cima mas de 40 pueblos de las provincias de Burgos Palencia y Cantabria. Creo que con esto podemos entender el valor estratégico y militar de este enclave. Fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1992 y desgraciadamente, más que por su valor arqueológico, fue noticia no hace mucho por ser incluido como ubicación de un futuro parque eólico de 24 aerogeneradores..así nos va...

Descubierto por Félix González Cuadra en 1972, el castro de la Peña de Sámano (Castro Urdiales) es uno de los poblamientos prerromanos más imponentes de la costa oriental cántabra. Esta increíble atalaya natural albergo hace siglos un recinto castreño de aproximadamente 10 hectáreas, el cual se cree que fue poblado por el pueblo de los autrigones. Esta tribu prerromana fue situada por Ptolomeo entre los ríos Asón (Cantabria) y Nervión (País Vasco), indicando que su territorio limitaba con el de los caristos por el este y los cántabros por el oeste. Otros historiadores como Plinio el viejo citaba "entre las diez ciudades de los autrigones" Tritum (Monasterio de Rodilla) y Virovesca (Briviesca), ambas en Burgos, lo que nos da a entender el amplio territorio que ocupaba esta tribu de norte a sur entre los territorios de cántabros y caristos.

Volviendo al castro en sí, combina a la perfección la fortificación mediante grandes murallas de más de 2 metros de alto con el aprovechamiento de los accidentes naturales de la peña. En lo alto del mismo han podido distinguirse vestigios de una pequeña organización urbana, observándose resto de edificaciones de planta rectangular (con las esquinas redondeadas eso sí) y pequeñas estructuras de planta ovalada. Destacar que justo en el centro del área de hábitat del poblado se ubica la conocida como Cueva de Ziguste. En las excavaciones y posteriores investigaciones realizadas por el equipo de R. Bohigas y por M. Unzueta se menciona también la posible existencia de una organización estructural del poblado, atisbándose cierto "urbanismo" en la ejecución y construcción del mismo por parte de sus moradores. Presenta dos accesos principales. Uno denominado la "Puerta de Sangaza" (al norte) y otro denominado como "Puerta del Vallegón" (al oeste), ambas combinando ensanchamientos de muralla y pasillos estrechos para regular y controlar el paso al interior del recinto.

La Lomba (Campoo de Enmedio, Cantabria), también conocido como castro de Aldueso, ocupa un magnifico espolón con fuertes defensas naturales desde el que se controla visualmente gran parte del valle de Campoo y el acceso desde la cuenca del Besaya. La superficie de su cima es bastante regular, salvo algún afloramiento rocoso disperso, dotándolo de un área habitable de consideración si suponemos que toda ella se encontrase poblada. La altura oscila entre los 850 y 865 metros con una cota máxima de 876, siendo este dato fundamental para comprender su estratégica posición.

Fue descubierto por Miguel Ángel Fraile en la década de los 80 del siglo pasado, citándose con posterioridad el descubrimiento de algunos interesantes materiales (1990: 627, nº 47) que son claves para contextualizarlo al menos en parte. Tuvimos que esperar hasta no hace mucho tiempo (entre el otoño de 2009 y verano de 2010) para que una intervención confirmase lo que todo el mundo pensaba. Tanea Arqueología, de la mano de Yolanda Diaz Casado, abordo una actuación arqueológica cuyo objetivo era certificar que tanto las informaciones respecto a los materiales hallados como la posible extensión del poblamiento no era una mera hipótesis. Las prospecciones iniciales dieron sus frutos desde el primer momento, ya que mientras se identificaban las estructuras documentadas aparecieron cuatro fragmentos cerámicos en superficie. A partir de este punto, tanto los trabajos de topografía como la posterior prospección con georradar arrojaron algo más de luz en la investigación, detectándose una serie de anomalías (todas ellas a un metro de profundidad) donde se realizaría a posteriorí una segunda intervención que transformaría la hipotética cronología en algo mucho más tangible como veremos a continuación.

Situado sobre el pueblo de Colio (Cillorigo de Liébana), el castro de El Peñuco es otro claro ejemplo del abandono que sufren muchos yacimientos en Cantabria. Relegado a un segundo o tercer plano, este abrupto enclave en el cual se ha llegado a citar la presencia de puntas de flecha de hierro, se encuentra en nuestros días plagado de matojos. Y ni tan mal, ya que en el pasado en vez de esto se observaron varias catas furtivas que nos han robado a buen seguro gran parte de su milenario legado. Se sitúa sobre un resalte formado por bandas de areniscas y conglomerados cuarcítificos, con planta rectangular y laderas bastante pronunciadas en casi todas sus vertientes salvo en el orientado hacia el Noroeste. Aquí encontramos un pequeño istmo que conecta este sector con la prolongación de la sierra donde se ubica. Podemos identificar esta formación a pocos metros de la salida del conocido desfiladero de La Hermida en dirección a Potes. Si alzamos la vista a la derecha, en un pequeño cordal estrecho y alargado por debajo de los Picos de Europa, podremos observarlo en la lejanía.

Las primeras reseñas sobre el interés arqueológico de El Peñuco fueron dadas por José María de La Lama en los años 70, si bien en un primer momento lo identificó como una estructura defensiva altomedieval. No le faltaría razón, ya que a este periodo se pueden atribuir las estructuras situadas en el flanco Oeste de la cima, sobre todo una pequeña muralla de pequeñas dimensiones claramente adscrita a la época citada. Esta datación se vería apoyada por los abundantes fragmentos de cerámica a torno que son encontrados en las laderas del monte, principalmente en la sur. De todos modos, poco o nada comparte este "sector"” con un gran terraplén que cierra toda la ladera Sur y Oeste, del cual se llega a pensar que es mucho más característico de emplazamientos protohistóricos que no medievales como veremos a continuación.

El castro de Los Agudos se encuentra en la divisoria de los municipios de Bárcena de Pie de Concha y la Hermandad de Campoo de Suso. Ubicado en el pico que le da nombre, esta atalaya natural forma parte de un cordal montañoso de orientación norte-sur entre las cuencas de los ríos Saja y Besaya. Se cree que este paso pudo ser una excelente vía de comunicación entre la zona campurriana y los valles costeros hace siglos, ya que el tránsito por puntos con menos altitud sería mucho más inseguro e impracticable por la más que probable masa forestal. No olvidemos que hablamos de una época previa a la construcción de la calzada romana que comunicaba Portus Blendium con Iuliobriga, pudiendo ser este cordal y el de Palombera unos de los más utilizados por los antiguos cántabros según se cree.

Fue descubierto en el año 1995 por Eduardo Peralta, F. Fernandez y R. Ayllón en la conocida y prolífica (por el número de enclaves encontrados) campaña de prospecciones arqueológicas para la localización de emplazamientos de la Edad del Hierro en la vertiente costera de Cantabria (Peralta y Ocejo, 1996). A partir de este momento sería citado por varios autores, aunque desgraciadamente ninguno de ellos ha podido realizar hasta el día de hoy ningún tipo de actividad arqueológica en el mismo. En el año 2006 fue incluido por la arqueóloga Ángeles Valle Gómez en un informe sobre patrimonio arqueológico del municipio de Bárcena de Pie de Concha para la inclusión en las Normas Subsidiarias, y posteriormente anexionado al INVAC en el año 2007 por el arqueólogo Jose Angel Hierro Gárate. Desgraciadamente, aun realizándose todos estos esfuerzos, sigue sin tener declaración de Bien De Interés Cultural (BIC) quedando expuesto a cualquier plantación forestal, instalación de antenas de telefonía u otros factores que puedan ponerlo en riesgo.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by