La cueva de las Penas (Piélagos, Cantabria) es uno de los tesoros arqueológicos de Cantabria, clave para el conocimiento y la interpretación de uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. Conocida anteriormente como la cueva de Los Perros, se encuentra ubicada a menos de un kilómetro del núcleo urbano de Mortera. Nos encontramos ante una cavidad que no destaca por su gran boca, de hecho su acceso actual se realiza a través de un pequeño hueco de unos 60 centímetros de alto por 1 metro de ancho. De todos modos, se cree que en el pasado pudo tener unos 3 metros de ancho, quedando cegada parcialmente por pequeños derrumbes hasta llegar a nuestros días. Posee unos 210 metros de desarrollo, de los cuales destaca una galería principal y un conjunto de otras más pequeñas que adquieren un carácter casi laberíntico. Para llegar a este punto hemos tenido que descender unos 15 metros desde la boca por una galería descendente y de estrechas dimensiones, encontrándonos finalmente con un piso inferior que tiene otra boca mucho más pequeña que la exterior, no apta para claustrofóbicos. Sería cerca de este punto donde los investigadores hallaron los restos de un pequeño muro de mampostería que impedía el paso al interior, como si sus constructores no quisiesen que nadie entrase, o más bien saliese, desde este punto hacia afuera. Veremos por qué más adelante, centrémonos ahora en el yacimiento en sí.

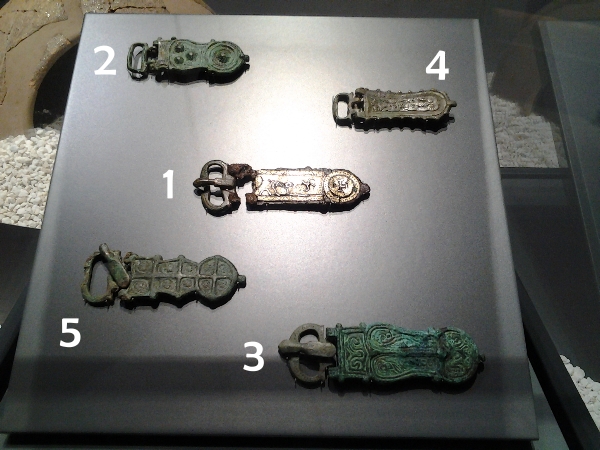

Fue descubierto en el año 2003 por miembros del GEIS-Carballo Raba, aunque su verdadero potencial arqueológico fue sacado a la luz por la Asociación Mortera Verde, principal valedora a la hora de realizar una excavación en sus entrañas. Fruto de este tesón se llevaría a cabo una intervención arqueológica dirigida por Ángeles Valle Gómez en dos años consecutivos (2004 y 2005). Fruto de esas actuaciones aparecieron una serie de restos tanto humanos como materiales sin precedentes en Cantabria, siendo su valor cualitativo como cuantitativo un claro exponente arqueológico no solo a nivel regional, sino nacional. Los restos humanos se localizaban exclusivamente en la zona interior de la cueva llamando poderosamente la atención que estuviesen colocados directamente sobre el frío ;suelo, sin presencia de fosa o zanja alguna y tras el citado muro que los "encerraba" en uno de los recodos de Las Penas. Es más que probable que la acción del agua, incluso de algunos animales, desplazase parte de cuerpos, ya que tan solo se localizaron las extremidades inferiores de uno de los individuos en conexión anatómica. Tras las diferentes intervenciones, y fruto de un complejo y elaborado mapa de dispersión, se pudo comprobar que todos los cuerpos se depositaron en un espacio relativamente pequeño en vez de repartidos por la cavidad. Los otros exponentes arqueológicos de la cueva de Las Penas son los objetos de adorno personal, concretamente el juego de 5 broches visigodos que albergaba. Hablamos, sin lugar a dudas, de uno de los aportes más significativos de este yacimiento al conocimiento de objetos relacionados con la indumentaria visigoda, concretamente de las guarniciones de cinturón. Ni mucho menos son los únicos elementos de atuendo personal, vestimenta o uso cotidiano que fueron encontrados en la cueva, son el colofón a un increíble y prolífero yacimiento que explicaremos con más detalle: restos de cuatro anillos, dos pendientes, un pequeño hacha, semillas de trigo, hojas de cuchillo, una cuenta de collar y un largo etc que nos transporta a finales del siglo VII-VIII d.C, en pleno apogeo hispano-visigodo.

Nos encontramos, junto con el yacimiento de Riocueva (Entrambasaguas), ante uno de los mejores exponentes de enterramiento visigodo en cuevas, ya no solo en Cantabria sino en toda la Península Ibérica. En ambos yacimientos, y gracias al trabajo (en muchas ocasiones altruista) de nuestros investigadores y arqueólogos, se abrió un abanico de conocimiento sin precedentes en nuestra región. Hemos pasado de tener todas las piezas del puzzle desordenadas encima de la mesa a tener una construcción casi perfecta del porqué de este tipo de enterramientos. La muerte en extrañas circunstancias, el miedo a que las almas atormentadas volviesen a trastornar a los vivos, los "revenant" y los rituales que les rodeaban están muy lejos de afirmaciones ficticias: Son toda una realidad que debe ser tratada con la toda seriedad posible. Y si así no fuese, se debe de respetar y admirar por su tesón el trabajo de los investigadores y arqueólogos que divulgan y estudian con toda su pasión este fenómeno. La mayor o menor fortuna en la elección del medio donde exponerlo es algo con lo que debemos de contar para lo bueno y lo malo, buscando tal vez (aunque muchos no lo sepan) un apoyo con el que no se cuenta hoy en día en las instituciones. Quien se dedica a criticar gratuitamente por ello, y sobre todo quien no se haya equivocado nunca, que se meta en las cuevas y desvele sus secretos..el resto está de más.

Como bien hemos apuntado anteriormente, la cueva de Las Penas es prolífera en materiales relacionados con la vida cotidiana de época visigoda, destacando las cinco guarniciones de cinturón completas además de parte de otra. Por la tipología de todas ellas, liriforme con hebillas en forma de “D”, se datan entre finales del siglo VII d.C. y principios del VIII d.C. A partir de este momento, en base a la numeración de la imagen adjunta, veremos varias de las peculiaridades de cada uno de ellos haciendo hincapié en varios aspectos que aún en nuestros días los hacen únicos en la arqueología de norte peninsular.

La hebilla de todos ellos y la placa de los broches 2, 3, 4 y 5 está realizada en bronce, mientras que la placa del 1 esta compuesta de hierro con decoración damasquinada en latón de gran calidad y detalles en hilos de plata. Inicialmente se interpretó erróneamente que la decoración de este último era de oro, circunstancia que aún sin ser así no le resta ni mucho menos peso a la pieza, de excepcional valor arqueológico. Como podemos apreciar en la imagen, tan solo los broches 1 y 3 conservan los hebijones (lo que se introducía por el agujero del cinturón, como toda la vida), estando también la hebilla de los mismos decorada. Para los broches 2 y 3 existen paralelos en la península, destacando del último la interesante decoración esquemática del mitológico grifo (animal mitad león, mitad águila) dispuesta longitudinalmente y simétricamente. En cambio, la decoración del broche 5 no tiene paralelos conocidos ni para su tipología ni para su registro decorativo. Como podemos apreciar, a groso modo, está dividido en diez secciones en cada una de las cuales se incluye una rosácea esquematizada.

Por la excepcionalidad de la misma, entraremos más en detalle. Su decoración se puede dividir claramente en dos partes, ambas inspiradas en motivos cristianos. De izquierda a derecha, nos encontramos en primer lugar con la hebilla, que llama ya la atención por el material en la que está realizada. Toda la “base” de este broche está realizada en hierro, excepto este componente hecho en bronce. Esta peculiaridad nos da a entender que posiblemente, en un momento no conocido, perdió su hebilla original y fue sustituida por un juego nuevo realizado en piezas de este material. En otros paralelos hispano-visigodos ya se conoce esta circunstancia, siendo la reparación de partes de broche algo común.

En la parte central nos encontramos con una representación animal de lo que parece ser un carnero enfrentado a un motivo arboriforme. Esta decoración ha sido relacionada bien con el episodio del sacrificio de Isaac (Hierro et alii, 2006: 179) o bien con agnus dei (Dohijo, 2007: 147), ambas relacionadas con motivos cristianos. Una de las características que hace único a este broche es la orientación del motivo central. Lo habitual en este tipo de piezas es que el animal mire en la dirección contraria, conociéndose tan solo una placa de cinturón (un broche bizantino del Sur de Italia) en todo el mundo con esta disposición.

Por último, en el extremo distal, nos encontramos con una cruz potenzada dentro de un campo circular. Destacar que las cruces inscritas en círculos son típicas de la decoración hispano-visigoda, existiendo paralelos en placas de cinturón dentro de la arqueología peninsular como los ejemplares 100 y 101 de la colección de la Bética (Ripoll, 1998: 155, 332-334) o el paralelo más próximo de una placa procedente de Monte Cildá en manos de un particular (Ruiz Gutiérrez, 1993: 274 y lám. 18).

Uno de los aspectos que concede a la cueva de Las Penas la categoría de yacimiento único es la cantidad de materiales atípicos en ajuares funerarios que se ha encontrado. Como veremos inicialmente, pendientes, anillos y otros elementos relacionados con la indumentaria son mucho más comunes..por el contrario, armas y/o instrumentos de uso cotidiano son menos frecuentes.

Dentro del apartado de "comunes" podemos incluir el hallazgo de dos pendientes, una cuenta de collar y restos de cuatro anillos. Respecto a los primeros, destacar que uno está formado por un hilo de plata enrollado que abraza una pequeña cuenta de vidrio. Existen paralelos claros de esta pieza en un ejemplar de la necrópolis alcalaína del Camino de los Afligidos. El segundo de los pendientes es de tipo amorcillado y está realizado en bronce, siendo más difícil encontrar un paralelo peninsular en el arco cronológico visigodo por tener una tipología relacionada con el mundo romano. De todos modos, se conocen piezas similares en el sur de la Galia, datadas a comienzos del siglo VI d.C. Otro de los materiales más comunes es la cuenta de collar, eso si de un modo diferente por encontrarse de un modo aislado. Sobre todo porque lo común en los contextos sepulcrales de época visigoda es que aparezcan formando parte de collares completos o semicompletos, es decir con un número elevado de cuentas. Destacar que es de tipo gallonado y está fabricada en pasta vítrea de color azul cobalto. Por otro lado, el hallazgo de los anillos, si responde al "estándar" en el mundo tardoantiguo peninsular. Se encontraron uno de hierro y tres de bronce, existiendo dudas sobre uno de estos últimos y una posible inscripción en el mismo. Desgraciadamente el estado de conservación no permite hacer un estudio más detallado sobre esta afirmación.

Para comenzar con los hallazgos "atípicos" o descontextualizados en los enterramientos visigodos, comenzaremos con la presencia de una pequeña hacha de hierro. Se trata de una pieza sobre la que se ha propuesto un uso estrictamente bélico, aunque no se puede descartar por la polivalencia de este tipo de objetos cualquier otro uso. Completando el conjunto de armas nos encontramos con una hoja de cuchillo de hierro, un regatón (posiblemente de lanza del mismo material) y algunos posibles fragmentos de cuchillo que completarían este extraño "ajuar". Por otro lado, se hallaron también instrumentos relacionados con el trabajo textil: dos fusayolas, un gran fragmento de cerámica y otro de piedra (posiblemente utilizados a modo de contrapeso) y varios objetos de hueso semiesféricos con una perforación central considerados en un primer momento como botones pero que posteriormente serian identificados como fusayolas, sobre las cuales se encontraron tambien unos ganchos de hierro pertenecientes a un huso.

Junto a todos estos objetos se localizaron restos de al menos tres recipientes cerámicos, posiblemente ollas, con "perfil en S" y de tosca factura. Estos materiales son bastante comunes en este tipo de enterramientos en cuevas, encontrando paralelos cercanos en cuevas como la del Portillo del Arenal (Valle et alii, 1998).

Otro de los aspectos que dan un increíble valor arqueológico a la cueva de Las Penas son sus restos humanos. Los estudios antropológicos realizados hace ya unos años por miembros del equipo, encabezados por la médico forense y antropóloga Silvia Carnicero , han sido claves para conocer el tipo de población ante la que se encontraban los investigadores y poder así trazar una línea de interpretación. Su trabajo ha sido fundamental para apoyar las hipótesis, cada vez más cerca de ser una rotunda afirmación, de yacimientos tan importantes como este y como el de Riocueva (Entrambasaguas, Cantabria), iconos a nivel nacional en cuanto a enterramientos visigodos en cuevas. Los trabajos en 2006 determinaron que el número de individuos depositados en la cueva eran 13, siendo casi todos de perfil juvenil: 5 son infantiles, destacando un feto de 30 semanas de gestación, 7 subadultos menores de 25 años y un único individuo que ofrece dudas en cuanto a su edad (25-35 años). Respecto al sexo de los mismos, solo se ha determinado el sexo de los subadultos, de los cuales se sabe que hay 3 mujeres y 4 varones. Se ha podido constatar, gracias al análisis paleopatológico, que no existan evidencias graves o lesiones traumáticas que hubiesen podido causar el fallecimiento.

En las inmediaciones de los cuerpos aparecieron lo que inicialmente se interpretó como una ofrenda funeraria en forma de alimentos..nada más alejado de la realidad. Gracias al enorme trabajo de los componentes del Proyecto Mauranus, encabezados por José Ángel Hierro Gárate y Enrique Gutiérrez Cuenca (acompañados por un elenco de increíbles profesionales), la interpretación de este hallazgo dio un giro de 180º para encauzarnos en un camino mucho más tenebroso, siniestro y que abría una nueva vía de investigación en el contexto funerario de las cuevas. El trigo quemado (como se aprecia en la imagen) en la cueva de Las Penas es parte, posiblemente, de un rito pagano relativo a la quema de semillas de cereal con el fin de asegurar el bienestar de los vivos. Existe una referencia escrita sobre esta costumbre, prohibida por la Iglesia desde la Edad Media, extraída del Penitencial de Silos (siglo X d.C.):

"Mulier si grana arserit ubi mortuus est homo pro sanitate viventium I annum poeniteat" ("Si una mujer quemase granos donde hay un hombre muerto para [garantizar] la salud de los vivos, cumplirá un año de penitencia").

Esto, unido a la quema, separación y destrozo de las cabezas ya esqueletizadas de TODOS los individuos de la cueva de Las Penas lleva a pensar que en aquella época existía un miedo desmedido a los "revenants". Se tiene constancia de que hace más de 1.300 años los enterramientos ya se realizaban en cementerios "tradicionales", veasé por ejemplo la necrópolis de Santa Maria de Hito, quedando los abrigos y cuevas reservados para todos aquellos muertos en extrañas circunstancias. De este modo quedarían aislados del resto de la población, sobre todo por la costumbre o creencia que les llevaba a pensar que los difuntos que hubiesen tenido una mala muerte retornarían a perturbar a los vivos. Es por esto por lo que se podía llegar a pensar que si les destrozaban la cabeza y aislaban (recordemos ahora el muro de mampostería de la entrada a la sala citado al principio) jamás podrían volver.

La quema de cereal, en este caso trigo como se puede apreciar en la imagen, seria además el modo pagano de seguir "atando" al cadáver dentro de las frías galerías de las cuevas.

La cueva de Las Penas no es un yacimiento visitable. Para más información al respecto póngase en contacto con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El castro de Castilnegro (Medio Cudeyo/Lierganes) es una de los recintos castreños mejor estudiados de toda la región, muchos se atreverían a decir incluso que el mejor. Situado en pleno corazón de la sierra de Peña Cabarga, tiene una extensión aproximada de 6 hectáreas en su conjunto. Ya no solo por su tamaño debió ser un poblamiento relevante, sino que además debió ser uno de los mejor ubicados estratégicamente hablando. Su situación permitía tener un dominio visual absoluto sobre la zona costera, concretamente de la bahía de Santander y de la franja que recorre la desembocadura del Pas hasta la del Miera. Ya no solo eso, sino que incluso domina otras vertientes como la las divisorias de entre los valles del Pas/Besaya y el Saja/Besaya al suroeste y Picos de Europa y Peña Sagra al oeste. Evidentemente, hay que tener en cuenta que todos estos valles y cimas los observaban desde la lejanía, pero del mismo modo todos sabemos de la importancia visual de los poblamientos prerromanos aún en la distancia.

En yacimiento fue dado a conocer en el año 1997 por Virgilio Fernández Acebo y Esteban Velasco Agudo, quienes describieron el enclave con detalle solicitando al Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura la toma de medidas destinadas a su conservación y estudio. En este caso sería la empresa GAEM Arqueólogos quienes reafirmarían mediante otro informe detallado las características castreñas de este yacimiento aportadas por los antes citados investigadores. Aun pareciendo una excepción en el mundo arqueológico, dicho y hecho: Ese mismo año comenzaría la investigación arqueológica del enclave bajo la dirección de Ángeles Valle Gomez dentro del proyecto "El poblamiento prehistórico al aire libre al Sur de la Bahía de Santander". Básicamente este proyecto, aprobado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pudo dividirse en 3 fases: Prospección superficial (1997), campaña de sondeos estratigráficos (1998) y por último la excavación arqueológica como tal que se extendió durante 6 años (1999-2005).

Centrándonos en el sistema defensivo del castro, está conformado por dos líneas concéntricas de muralla que en algún caso se encuentra complementada con una tercera y que cierra el flanco norte (hacia la bahía de Santander). Existen además otras dos murallas de menor envergadura que constituyen el acceso por el sur y que se adaptan a la estrechez del paso que protegen. Se cree además que estas últimas pudieron estar empalizadas. Como en otras fortificaciones, los habitantes de Castilnegro aprovecharon al máximo la orografía del terreno, construyendo este sistema defensivo exclusivamente en aquellos puntos donde la naturaleza dejaba al "descubierto" su poblado. En los puntos donde lo abrupto del terreno hacía de parapeto natural, no fue necesaria construcción alguna, de modo que no estamos ante un castro completamente cerrado en cuanto a murallas se refiere. En el flanco norte del yacimiento, además del amurallamiento, nos encontramos con un áspero lapiaz que dificultaba el acceso desde la zona costera, convirtiendo este punto en un auténtico laberinto. Esto, junto con la muralla de casi 200 metros de longitud y derrumbes de más de 12 metros de ancho en algunas secciones, hacían de este sector uno de los más seguros del recinto. Si desde aquí continuamos hacia la cumbre del castro, podemos observar otra línea de algo más de 120 metros que encierra un pequeño espacio dedicado la "acrópolis" del castro.

Como último apunte antes de centrarnos en las excavaciones arqueológicas, destacar que el topónimo "Castilnegro" se debe a dos raíces bastante claras: La primera como abreviatura de castillo, haciendo clara alusión al recinto fortificado que nos centra. En segundo lugar tenemos el color predominante en el que se encuentra situado el yacimiento, ya que es más que notable la presencia del "marrón oscuro" en la zona.

El yacimiento arqueológico de Monte Ornedo es, sin lugar a duda, una de las grandes incógnitas del pasado de Cantabria y sus pobladores. Muy poco a poco van saliendo interesantísimos vestigios a la luz que hacen tambalearse la actual perspectiva de lo que conocemos hoy como Regio Cantabrorum. No es ni mucho menos una afirmación banal y sin argumento, ya que según parece muchos arqueólogos e historiadores (y yo mismo) creen firmemente que "tal vez" la antigua Iuliobriga citada por Plinio se encontrase a sus pies y no en Retortillo. Argumentos publicados como el edificio de Los Trigales, las termas de La Cueva, el yacimiento de Camesa Rebolledo o la cantidad de terminos Augustales del entorno así lo atestiguan. Y de los no publicados ya ni hablamos. Pero antes de introducirnos plenamente en estas teorías, conozcamos un poco más del yacimiento en sí. Se encuentra en el municipio de Valdeolea, dominando el gran valle de Campoo a unos 1.170 metros sobre el nivel del mar. De hecho, posee dos cimas denominadas "Santa Marina" y "Ornedo II" a una altitud de 1.174 y 1.167 metros sobre el nivel del mar.

La existencia del yacimiento está sobradamente documentada desde hace años, aunque no ha sido hasta la última década cuando los hallazgos han sido de gran relevancia. En el siglo XIX el historiador montañés A. de los Rios mantenía que en la cima del Monte Ornedo se localizaba el campamento de invierno de la conocidísima Legio IIII Macedonica, la cual tenía su campamento principal en la antigua Pisoraca (Herrera de Pisuerga). Posteriormente, el alemán Adolf Schulten verifico la presencia de estructuras defensivas castreñas, así como los restos de una cabaña circular, restos cerámicos y otros materiales. Por este motivo interpreto el yacimiento como un asentamiento castreño prerromano. A finales del siglo XX se produce una gran actividad arqueológica en la zona. En la década de los 60 los arqueólogos Miguel Ángel García Guinea, A. García y Bellido y Augusto Fernández de Aviles identificaron, al igual que Schulten, estructuras castreñas, además de restos de cerámica lista y pintada. Además, durante esta etapa, apareció un término augustal (concretamente en la localidad de Hormiguera) que marcaba el límite de los prata (prados/praderas) de la Legio III Macedonica y el agger de la ciudad romana de Juliobriga. La gran actividad arqueológica en esta década volvió a llevar en 1964 a Miguel Ángel García Guinea y Joaquín González Echegaray a la cumbre de “Santa Marina”. En este sector del yacimiento se encontraron gran parte de materiales arqueológicos de cronología medieval (siglos VII-XIII d.C), pero aun así siguieron apareciendo piezas de época romana. Concretamente un denario anónimo cuya acuñación data de los años 209-208 a.C y un fragmento de terra sigillata hispánica.

Debido al amplio abanico cronológico del Monte Ornedo, abarcando época prerromana, romana, medieval e incluso moderna (en la guerra civil fue reutilizado como punto estratégico de vital importancia), es complicada la interpretación de todos los materiales hallados desde un punto de vista arqueológico. De todos modos, las últimas campañas (que veremos a continuación) han vuelto a recuperar la importancia del yacimiento de un modo exponencial, aclarando muchos de los aspectos hasta ahora conocidos…y abriendo nuevas teorías que por mucho que parezcan descabelladas..a lo mejor son acertadas.

El castro del Cueto de Mogro (Miengo, Cantabria) se encuentra situado en un lugar privilegiado, concretamente frente a la desembocadura del río Pas. Fácilmente identificable por su forma cónica, domina un amplio territorio que abarca desde el vecino municipio de Piélagos hasta la conocida Sierra de la Picota, pudiéndose identificar desde aquí sin problema los altos de El Cuco, El Doblo, Tolio y Picota (que le da nombre a la sierra). Se cree, con argumentos muy válidos, que su descubridor fue el padre Jesus Carballo, ya que el año 1943 hace referencia a un castro en el Valle de Pielagos que poseía "triple parapeto" y situado "cerca de Renedo" (Carballo, 1943:187). No existe una referencia directa al castro que nos ocupa, de hecho el señor Carballo nunca se caracterizó por realizar localizaciones geográficas de gran exactitud en sus hallazgos, pero hay apenas dudas de que hablaba de él por varios motivos:

Pasarían más de 30 años hasta que volviese a ser citado en alguna fuente, ya que Arredondo volvió a hacer referencia al mismo en su clásico artículo de 1976-77 (Arredondo, 1976-77:541). Metidos de lleno en pleno siglo XXI, un yacimiento como este carece de protección alguna (BIC), quedando a expensas de que la parte menos dañada del castro lleve el mismo camino que la ya destruida.

El posible castro de Pico del Hacha (Laredo-Limpias, Cantabria) es un yacimiento sobre el que sobrevuelan aún varias incógnitas. Y eso teniendo en cuenta que sobre él se han realizado varias intervenciones y prospecciones que, si bien han aclarado gran parte de su pasado, dejan en el aire su atribución cronología exacta. ¿Un castro de la Edad del Hierro?, ¿Una estructura defensiva medieval? ¿Una elevación para una antena de telefonía móvil?. Con certeza estamos ante todas ellas, sobre todo de la última. Para situarnos, el Pico del Hacha se ubica en las inmediaciones de la desembocadura del río Asón, concretamente entre los municipios de Laredo (en su vertiente norte) y Limpias (fachada sur). La primera referencia al enclave la encontramos en un documento del siglo XVII, donde se cita la presencia de una fortificación en dicho lugar: "media legua de Trincheras Reales en la eminencia de la Cruz del Hacha", reiterándose en varias ocasiones (Hierro Gárate, 2007: 87).

El yacimiento como tal fue descubierto por I. Castanedo y B. Malpelo en el año 2000, en el transcurso del seguimiento de Impacto Arqueológico motivado por la instalación de antenas de telefonía en el lugar. No obstante, se tiene constancia de varias intervenciones arqueológicas en los años 90 sin que su resultado trascendiese o tenga documentación alguna. En el año 2006 vuelve a ser noticia al ser incluido por José Ángel Hierro Gárate en su estudio de impacto agresivo "Reflexiones tras la destrucción de un yacimiento: el caso del Pico del Hacha y la necesidad de un Inventario General del Patrimonio Arqueológico", tras el cual pasa a ser incluido en el INVAC por el mismo autor con la categorización de "Asentamiento al aire libre" y con una propuesta de adscripción cronológica en la Edad del Hierro (Hierro, 2007: 85). En 2007, en el marco de un programa de vigilancia arqueológica fruto de las obras de urbanización del Plan Parcial Peñaflor, se lleva a cabo la primera intervención arqueológica sobre sus estructuras defensivas. Consiste en el desbroce y posterior cata de desescombro de un tramo de muralla para intentar aclarar su origen como veremos a continuación.

Independientemente de las posibles dudas respecto a las etapas o épocas del asentamiento, el yacimiento del Pico del Hacha es un claro exponente de que en muchas ocasiones (por no decir en todas), los intereses económicos pasan por encima de cualquier informe o seguimiento de impacto arqueológico. En nuestra región tenemos casos donde, una vez conocido el valor histórico de un enclave y su entorno, se instalan elementos como canteras, antenas de telefonía móvil, parques eólicos (véase el molino de Vestas en el entorno de Las Rabas) y un sinfín de despropósitos similares..otro más a la lista.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by