La estela de Zurita de Piélagos forma parte de la iconografía cántabra por derecho propio. Fue encontrada en la localidad que le da nombre, concretamente en un pequeño alto que hoy en día ha sido parcialmente "cortado" para construir la autovía entre la localidad de Solares y Torrelavega. Es más que probable que fuese concebida para ocupar un gran espacio abierto donde poder observar con claridad sus dos caras, las cuales destacan tanto por su tamaño como por la monumentalidad de su contenido. No posee ningún tipo de texto ni explicación sobre sus motivos, ya que se cree que las escenas de ambas caras (sobre las que hablaremos a continuación) eran lo suficientemente legibles y entendibles por todos aquellas personas coetáneas a su época como para agregar cita alguna. A parte de las diferentes hipótesis y teorías sobre su construcción, datación y posible adscripción, poco o nada se sabe sobre ella. De hecho, mucha gente se atreve a aventurar con bastante criterio que el enclave donde fue hallada no es siquiera su ubicación original, ya que Pielagos no es una zona donde se hayan encontrado iconos similares ni poblamientos prerromanos de importancia a diferencia de otras localizaciones en Cantabria.

Respecto a su cronología, muchos autores afirman que fue erigida en época romana o posterior. Está bastante claro que los motivos, escenificación y elementos plasmados en la estela de Zurita están basados en creencias (como veremos a continuación) meramente indígenas, propias de la Edad del Hierro. Aún así, la tipología, monumentalidad y el paralelismo con otras estelas burgalesas (estas sí con inscripciones latinas como por ejemplo la de Lara de Los Infantes) llevan a pensar que son posteriores. De hecho, se cree que pudieron erigirse para honrar la temática bélica y heroísmo de los antiguos guerreros de nuestra tierra, ya que como queda plasmado en las fuentes epigráficas y clásicas (Estrabón por ejemplo) muchos cántabros tuvieron importante presencia militar entre las tropas romanas, incluso en los confines del Imperio.

Retomando la estela como tal, no sabemos muy bien si ambas caras tenían la misma importancia o no para sus creadores, aunque a modo de guía tomaremos como la "principal" aquella que presenta más elementos, es decir, la que alberga la talla de un caballo, buitres (en plural) y guerreros. En publicaciones posteriores (las estelas de Barros) entraremos más en detalle sobre el elemento de la cara "secundaria", uno de los más comunes en el mundo prerromano: El símbolo solar o celeste.

A primera vista destaca la calidad de los elementos representados, incluso la más que posible interpretación de los mismos. Se puede subdividir en dos apartados, ya que ambos tienen una simbología especial y están plagados de detalles "ocultos" que mucha gente no conoce. La escena superior muestra en primer término un caballo embridado sin jinete (a diferencia de lo que muchos piensan) enfrentado a dos guerreros. Curiosamente, aun siendo una imagen estática, se puede apreciar cierta actitud de movimiento en la figura. En primer lugar el caballo tiene el cuello arqueado, dando la sensación de apartarse hacia atrás ante la presencia del primero de los guerreros. En segundo lugar, la posición de sus patas también puede ser reveladora ya que los cascos del animal no aparecen "posados" sobre el suelo de un modo uniforme. Llaman la atención las patas traseras, sobre las que se puede esbozar un movimiento forzado, como si el caballo estuviese "reculando". Serían sus extremidades las que diesen un dato determinante en una de las interpretaciones más extendidas de la estela de Zurita.

Si nos fijamos con detenimiento, la cercanía entre sus patas (en relación dos a dos) es muy muy evidente, algo bastante extraño en las figuras ecuestres. Al realizar un calco de la representación la sorpresa es mayor: Aparecen una serie de bandas o cuerdas entrelazadas tanto en las patas delanteras como traseras que parecen querer inmovilizar al animal. Todo parece indicar, según varias hipótesis apoyadas en las fuentes clásicas, que estamos ante la escena de un caballo destinado al sacrificio. Concretamente una de las tribus cántabras más conocidas, los concanos, se enfervorizaban su sangre (Horacio, Carmina III, 4, 34; Silio Itálico, Púnica III, 360). El fallecido historiador y arqueólogo Joaquín González Echegaray tenía la creencia, muy posiblemente acertada, de que estas fuentes clásicas hacían referencia a sacrificios de este animal. Incluso yendo un poco más allá, nos encontraríamos "símiles" de este tipo de muertes citadas por Estrabón (III, 3, 7) en los pueblos del norte de Lusitania y una curiosa cita según Plutarco (Plut. Quaest. Rom. 83). En esta, hacía referencia a que la paz entre los bletonenses (pueblo de las inmediaciones de la actual Salamanca) se sellaba con la muerte de un hombre y un caballo..casualmente en nuestra estela tenemos un caballo a las puertas (hipotéticamente) de la muerte, y un hombre que es más que probable que hubiese corrido la misma suerte.

Cambiando de elemento, justo al lado del animal, nos encontramos como lo que se ha interpretado como dos guerreros. Portan sendos escudos circulares mostrados de frente que les cubre gran parte de su cuerpo, desde los hombros hasta casi las rodillas. Ambos blanden algún tipo de arma en su brazo derecho, aunque es complicado interpretar por el desgaste en la piedra si es una lanza, espada o similar. Se aprecia además algún tipo de resalte, capucha o casco en sus cabezas, pudiéndose "extender" a modo de capa hasta por debajo de sus rodillas. Llama la atención la forma puntiaguda de esta prenda, la cual fue interpretada en un pasado no muy lejano (siglo XX) como rabos de lobo, suponiéndose que los guerreros fuesen cubiertos con la piel de este fiero animal. De este modo serían representados en la obra "Mitología y Supersticiones de Cantabria" (Adriano García Lomas, 1964), atendiendo posiblemente a un ansia de apropiación mitológica más que a una representación científica, incluso se dibujó un jinete a lomos del caballo cuando no existe, como veremos en el siguiente párrafo.

Por último en la escena "superior" de esta cara, nos encontramos con lo que en un principio se creyó que eran los restos desgastados de un jinete pero finalmente un ave. Posee la misma forma "almendrada" y en la misma posición que la figura que veremos posteriormente en la representación "inferior". Su ubicación, justo por encima del caballo, pudo haber sido inspirada en el tema iconográfico de la victoria alada y las grandes aves sobre caballos, tal y como podemos observar en monedas celtibéricas del siglo II a.C. de Sekaisa (Segeda).

A diferencia de las diferentes hipótesis y teorías que ha suscitado la escena superior, la representación del gran ave al lado de un cuerpo yacente fue ya correctamente interpretada desde mediados del siglo pasado por Don Tomás Maza Solano ("Las Estelas Gigantes de Cantabria" – J.Carballo, C.E.G 1948). Varias fuentes clásicas hacían referencia a la costumbre existente entre los celtíberos y vacceos de dejar a sus caídos en combate en el campo de batalla para que fuesen "llevados al más allá" por los buitres, animales considerados sagrados.

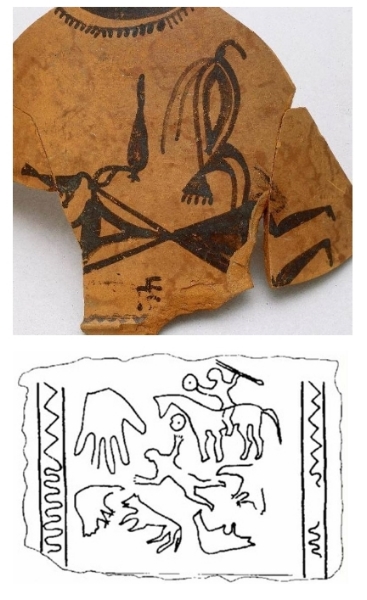

Aún así, la tradición o costumbre prerromana del "transporte divino" que ejercían los buitres o corvidos no tiene la misma interpretación en toda la zona celtibérica, ya que para muchos era un animal sagrado y para otros simplemente un ave carroñera. Existen testimonios gráficos, a parte de nuestra estela, que nos muestran la variedad a este respecto. Por ejemplo, existen fragmentos de vaso hallados en Numancia (ver imagen) que no dejan dudas sobre lo sagrado de este animal. Se muestra una figura humana tendida en el suelo empuñando una espada, posiblemente en el campo de batalla. A su lado, representado de un modo esquemático, un buitre a punto de tomar el alma del héroe caído para llevarlo junto a sus divinidades. Por el contrario, existen estelas como la de El Palao (Alcañiz, Teruel) donde el buitre aparece junto a otros animales (representados como lobos o perros) acercándose a un cuerpo caído bajo el caballo de otro guerrero. Este último levanta los brazos, mostrando esta escena poco o nada de heroico, más bien la mofa y desprecio por un enemigo ultrajado.

Volviendo a nuestra estela, en la representación se pueden apreciar dos elementos: A la derecha se observa una figura humana arrodillada con los pies hacia afuera y recostada sobre lo que se interpreta como una roca. Tiene un brazo sobre el cuerpo y el otro hacia el exterior, dando en conjunto una impresión de caída violenta o postura muy forzada. A la izquierda, de forma almendrada como en la escena superior e igualmente algo desgastada, podemos apreciar el cuerpo de un ave de gran tamaño del que se distinguen la cola y las patas. Se diferencia también un cuello alargado en dirección a la figura humana, formando el conjunto una escena clarificadora sobre lo anteriormente expuesto.

El castro de Las Rabas (Cervatos, Campoo de Enmedio) ha sido desde hace décadas un referente en el conocimiento de la antigua Cantabria prerromana. Desde las primeras excavaciones realizadas por el equipo de Miguel Ángel García Guinea en 1968-69 (incluso antes) se sabe de la gran importancia del mismo, aportando hallazgos y materiales de incalculable valor arqueológico e histórico. Situado a unos 997 metros sobre el nivel del mar, al noroeste del pueblo de Celada Marlantes, el castro de Las Rabas tiene unas características muy peculiares. A diferencia del Monte Bernorio o del Monte Ornedo, no tiene una amplitud visual que permitiese poder tener controlada una vasta llanura. Su importancia fue más bien "estratégica" que "visual", ya que son dos términos que, aun pareciendo ligado siempre, pueden tener sus matices. La importancia del castro de Las Rabas estriba en el control de una de las vías de acceso naturales entre la Meseta (a través del puerto de Pozazal) a la cuenca de Reinosa y por lo tanto a las vías de acceso a la costa. Esta última circunstancia nos lleva pensar que en sus orígenes pudo estar concebido para tener una función meramente "comercial" más que militar.

Según se cree, el castro se extiende sobre una superficie aproximada de 10 hectáreas, aunque no se sabe a ciencia cierta debido a que no existen “delimitaciones” claramente definidas. Respecto a su cronología, hasta hace no mucho tiempo había informaciones dispares. Se realizaron dataciones aproximadas en base a los objeto encontrados en las diversas excavaciones arqueológicas, creándose un amplio espectro temporal entre los siglos IV a.C y el I d.C. Por ejemplo, García Guinea y Rincón dataron el castro en el siglo III a.C, sobre todo basándose en los resultados de sus excavaciones y cotejándolos con los objetos similares aparecidos en Numancia. En otra vertiente se situaron otros arqueólogos como Moret, que lo enmarcaba no más allá del siglo II a.C, o Bolado del Castillo y Fernández Vega que en base a sus últimas actividades en el mismo lo sitúan entre el siglo IV/III a.C y el I a.C.

Respecto al final del castro de Las Rabas existen varias teorías, ya que la datación realizada en varios materiales indica que incluso antes de la llegada de los romanos pudo ser asediado o destruido en alguna ocasión. Debemos que tener en cuenta que la antigua Cantabria era un lugar donde los problemas sociopolíticos entre las tribus del norte eran más que frecuentes. Otra de las teorías (de las más aceptadas) es que, el castro de Las Rabas fue tomado y destruido en el avance de las tropas romanas lideradas por Antistio durante el año 25 a.C. en el transcurso de las Guerras Cántabras. Resulta ineludible pensar en esta secuencia lineal (Monte Bernorio, Monte Cildá, Monte Ornedo y por último castro de Las Rabas) de destrucción hacia el interior de Cantabria.

Es en definitiva, el castro de Las Rabas es una de las joyas de nuestra región y una fuente inagotable de objetos y hallazgos relacionados con la “Cantabria” prerromana. Desde Regio Cantabrorum queremos hacer también una mención especial a las arqueólogos Pedro Ángel Fernández Vega, Rafael Bolado Del Castillo, Joaquín Callejo Gomez y Lino Mantecón Callejo por su increíble trabajo de campo en los últimos años, los cuales nos ha permitido escribir esta humilde sección.

Situado sobre el pueblo de Colio (Cillorigo de Liébana), el castro de El Peñuco es otro claro ejemplo del abandono que sufren muchos yacimientos en Cantabria. Relegado a un segundo o tercer plano, este abrupto enclave en el cual se ha llegado a citar la presencia de puntas de flecha de hierro, se encuentra en nuestros días plagado de matojos. Y ni tan mal, ya que en el pasado en vez de esto se observaron varias catas furtivas que nos han robado a buen seguro gran parte de su milenario legado. Se sitúa sobre un resalte formado por bandas de areniscas y conglomerados cuarcítificos, con planta rectangular y laderas bastante pronunciadas en casi todas sus vertientes salvo en el orientado hacia el Noroeste. Aquí encontramos un pequeño istmo que conecta este sector con la prolongación de la sierra donde se ubica. Podemos identificar esta formación a pocos metros de la salida del conocido desfiladero de La Hermida en dirección a Potes. Si alzamos la vista a la derecha, en un pequeño cordal estrecho y alargado por debajo de los Picos de Europa, podremos observarlo en la lejanía.

Las primeras reseñas sobre el interés arqueológico de El Peñuco fueron dadas por José María de La Lama en los años 70, si bien en un primer momento lo identificó como una estructura defensiva altomedieval. No le faltaría razón, ya que a este periodo se pueden atribuir las estructuras situadas en el flanco Oeste de la cima, sobre todo una pequeña muralla de pequeñas dimensiones claramente adscrita a la época citada. Esta datación se vería apoyada por los abundantes fragmentos de cerámica a torno que son encontrados en las laderas del monte, principalmente en la sur. De todos modos, poco o nada comparte este "sector"” con un gran terraplén que cierra toda la ladera Sur y Oeste, del cual se llega a pensar que es mucho más característico de emplazamientos protohistóricos que no medievales como veremos a continuación.

Como todos sabemos, una de las grandes maravillas de la costa cantábrica reside en su quebrado litoral: Grandes plataformas, increíbles espigones y abruptos acantilados modelados por la fuerza del mar. A diferencia de lo que se pueda pensar, muchos de estos enclaves costeros eran el lugar idóneo para el hábitat, ya el bravío Cantábrico ha sido, es y será fuente inagotable de alimento. Esto, unido a las defensas naturales que muchas de las citadas plataformas proporcionaban, convirtieron a la costa de Asturias y Cantabria en un floreciente espacio de hábitat entre Prehistoria y la Edad del Hierro. En nuestra región, tenemos claros ejemplos de castros o poblados costeros en el Castillo de Prellezo (Val de San Vicente), en el malogrado recinto defensivo de Cotolino-Arcisero o en el parking de playa / yacimiento de Punta Pilota, ambos en el municipio de Castro Urdiales.

En el caso concreto de Asturias, la monumentalidad de este tipo de enclaves siempre ha sido mayor que la de Cantabria, observándose aún en nuestros días los restos estructurales en la mayor parte de ellos. Pero en el caso que nos ocupa, acudimos atónitos a uno de los grandes problemas de conservación de este tipo de yacimientos: Los procesos de erosión natural. Esto unido a la desidia institucional, nos lleva a un escenario de destrucción y perdida con demasiados precedentes en cualquiera de las citadas regiones. En Cantabria por ejemplo tenemos claros ejemplos de este tipo de procesos erosivos: Uno de los mayores y más importantes yacimientos del Paleolítico Superior en la cornisa Cantábrica, la cueva de Covalejos, sufre procesos de escorrentía natural incrementados por el desplazamiento de tierras (y materiales prehistóricos) que las cabras que la habitan precipitan hacia un sumidero de kilómetros de profundidad. Más hacia la costa, concretamente en la zona de Rostrio – Santander - nos encontramos nuevamente con la exposición de materiales e industria lítica (en cantidades ingentes) ante la fuerza de las mareas y el mar Cantábrico, que arrastran hacia sus profundidades todo lo que encuentra a su paso.

Esta introducción sobre los procesos de erosión natural, inevitables todo sea dicho, nos ayuda a comprender el grave problema en uno de los castros costeros más maravillosos de nuestro litoral: La Punta del Castiello de Podes (Gozón, Asturias). Este enclave, conocido en los últimos meses por los tira y afloja con la administración, no se libra desgraciadamente de la irrecuperable perdida de materiales arqueológicos en el fondo del mar. Lo más preocupante de todo es que, independientemente de la gravedad del problema, las instituciones hacen oídos sordos a los diferentes llamamientos al respecto. En Septiembre de 2015, el arqueólogo Alfonso Fanjul presentó ante la Consejería de Cultura del Principado un proyecto de prospección del castro cuyo objetivo era evaluar los restos existentes antes de que la erosión del mar pudiera arrastrarlos sin vuelta atrás. En este mismo yacimiento, los precedentes no eran halagüeños, ya que elementos de gran interés arqueológico como un conchero de la Edad del Hierro (con restos cerámicos) habían desaparecido por la fuerza del Cantábrico. Resultado del expediente: Denegado. Fue rechazado argumentado "otras prioridades en la protección del yacimiento" o que "no existía tal emergencia". Una auténtica pena atendiendo a los resultados que podrían obtenerse en un enclave de tal potencial arqueológico.

Nos adentramos hoy en el territorio que, tanto Pomponio Melo en primera instancia como Plinio el Viejo posteriormente, atribuyeron a la tribu cántabra de los autrigones. Estamos en uno castro que, aun dando a entender su gran tamaño (ocupa unas 10 hectáreas, uno de los más grandes de Burgos) la más que posible importancia del mismo, apenas has sido estudiado. Tanto Ramón Bohigas, quien documento a finales del siglo XX cerámica a mano (decorada), como Eduardo Peralta Labrador en su obra "Los Cántabros antes de Roma" (2003) citan este maravilloso enclave que además atesora una enorme belleza paisajística.

Todo ello unido a que el castro de Brizuela posee dos épocas de ocupación principalmente documentadas: La Edad del Hierro y La Edad Media, sin tener la certeza material (al menos publicada) de ocupaciones intermedias. Existe una hipótesis respecto al bajo o nulo nivel de destrucción de las estructuras que han llegado a nuestros días, lo que puede llevar a pensar que en época romana y visigoda pudiese tener ocupación y continuidad. Hablando de "destrucción" como asedio por incendio o confrontación bélica por ejemplo, evidentemente las estructuras están derrumbadas por el paso de los siglos. Además, se hace referencia al hallazgo fortuito de monedas romanas a los pies del cerro, en tierras de labranza. O incluso a una de las puertas de acceso que aun hoy se conserva en el cierre Oeste. Todo ello nos hace pensar en su posible ocupación en época romana, pero no existe la certeza material. Ya en el año 1011 se hace referencia a "Villa Castro", y por ejemplo en el Becerro de las Behetrías (documento del año 1352) se sitúa a Brizuela en la Merindad de Aguilar de Campoo perteneciendo a la Merindad de Castilla Vieja. En el interior del castro se han encontrado cerámicas de esta última época, lo que constata presencia humana en el medievo.

En definitiva, todo nos lleva a pensar que el castro de Brizuela oculta aún más secretos de los que realmente sabemos. Incluso la zona, que en los últimos años está dando mucho que hablar en relación a nuevos enclaves relacionados con las "Guerras Cántabras", será uno de los lugares muy a tener en cuenta si pueden ser estudiados en el futuro.

El castro de Fontibre-Argüeso (Campoo de Suso, Cantabria) se sitúa en un cerro entre las localidades que le dan nombre. De hecho, por este motivo y por su ubicación entre el Alto de La Campana y el Alto del Hornero, el yacimiento ha recibido y recibe diferentes nombres derivados de todos estos componentes toponímicos: "Castro de Fontibre", "Castro de Argüeso", "Pico de La Hoz", "Pico del Castro", "Pico La Campaña", "Peña Campana" etc. Varios de ellos fueron descartados o reasignados hace años, ya que por ejemplo en las cercanías tanto de Fontibre como de Argüeso fueron encontrados otros poblamientos prerromanos, "adoptando" ambos el nombre de la localidad a la que estaban ligados.

Su posición estratégica, dominando el valle del Hijar y las vías de comunicación, junto con lo abrupto de sus accesos, hicieron de este lugar un paraje de lo más atractivo para sus antiguos pobladores. No olvidemos tampoco la cercanía de amplias extensiones de terrenos llanos y de suave pendiente, aspectos vitales en la vida cotidiana de aquel tiempo ya que eran ideales para la agricultura y pastoreo. El cerro donde se ubica tiene una altitud máxima de 1059 metros, aunque la zona más propensa para un hábitat confortable (es decir, más llano) se encuentra unos 100 metros por debajo de la cumbre. De forma alargada, el recinto posee en su eje mayor una distancia de 350 metros entre "pared y pared", reduciéndose a tan solo 50-75 en su punto más estrecho.

El castro fue descubierto por A. Arredondo en la década delos 70. Los estudios iniciales sobre el mismo fueron realizados por Bohigas y Marcos en el año 1985, pero no sería hasta el año 1990 cuando se comenzase ainvestigar a fondo y citar en diferentes publicaciones. Serían Miguel ÁngelGarcía Guinea y E. Van den Eynde, en colaboración con R.Rincón y dirigiendo lostrabajos desde el Instituto Sautuola, quienes iniciasen las excavacionesarqueológicas. Pero antes de nada, veamos un poquito más de su estructura defensiva.

2024 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by