La cueva de Covalejos (Velo, Piélagos) es una de las grandes desconocidas de nuestra región. Mientras otras cavidades se llevan la gloria de la inmensa mayoría de visitantes y/o personalidades tanto locales como foráneos/as, este pequeño reducto del increíble yacimiento que a buen seguro fue, sigue en las sombras..visitada tan solo por rebaños de cabras y equipos científicos que se asombran a cada paso que dan en la pequeña galería. Desgraciadamente no es una cueva con arte rupestre como conocemos hoy en día, por lo que apenas suscita interés ni turístico, ni institucional ni social. Pero no olvidemos que estamos, junto con la cueva de El Castillo y Esquilleu, ante un referente para el estudio e interpretación del Paleolítico Medio en el Cantábrico. Es más, me atrevería a aventurar que ninguna de las dos citadas anteriormente tiene un nivel estratigráfico de iguales dimensiones (cerca de 4 metros en vertical) y con tantísima calidad en el registro, donde la ausencia de carnívoros hace miles de años dejaron cada pieza, cada resto de fauna..donde sus antiguos moradores lo depositaron durante milenios. Y esto, quien conozca el registro estratigráfico de cuevas como El Castillo (Puente Viesgo) o El Pendo (a escasos kilómetros), donde sí se conoce la presencia de carnívoros como hienas, sabe que es una circunstancia excepcional.

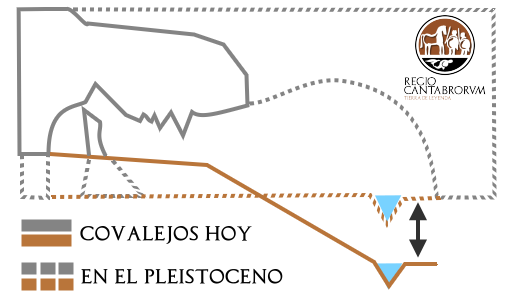

Volviendo al yacimiento en sí, se localiza en el extremo occidental de la pequeña Sierra de Peñajorao, cerca de la desembocadura del río Pas. Llama poderosamente la atención su ubicación en el entorno, justo por encima de un pequeño arroyo que se pierde en una cueva de nombre "Covalejos-El Coterón", parte de un sumidero aún hoy activo. Esta cavidad de gran desarrollo (y prácticamente inaccesible) posee escorrentía subterránea, y a buen seguro que ha sido testigo directo, y posible causante junto al arroyo, de la pérdida de más del 80% de yacimiento por procesos erosivos que durante milenios han minado Covalejos. Si nos posicionamos a sus pies, nos encontraremos ante una inclinada pendiente que nos lleva a la galería lateral que hoy conforma el yacimiento. La morfología, y el reducido tamaño de la cavidad, poco o nada tiene que ver con lo que Covalejos pudo ser durante el Pleistoceno. Imaginemos una cueva de las dimensiones de El Pendo (por ejemplo) cuya bóveda principal se hunde y queda tan solo una pequeña galería..eso es Covalejos. Se cree que el hundimiento de la bóveda central se pudo ocasionar por un brusco descenso en el nivel freático del sistema hídrico, hoy pequeño arroyo, que la atravesaba la cueva. Esto, unido a episodios de arrastre y fuertes torrentes, han llevado a que buena parte del registro sedimentario y arqueológico se pierda hacia las profundidades de la tierra, a través del sistema de "Covalejos-El Coterón". Todo este proceso confeccionó lo que hoy conocemos y que aún hoy, en menor medida, sigue activo.

La cueva fue descubierta por Eduardo de la Pedraja hacia 1872, siendo él mismo de forma más o menos continuada quien practicase varias campañas de excavación que finalizarían en 1879. Un año después sería Sanz de Sautuola quien la citase en su célebre obra, siendo esta la primera referencia escrita sobre el yacimiento. En 1881 la gruta es mencionada en una conferencia impartida por J. Vilanova y Piera en Torrelavega, haciendo referencia a la secuencia estratigráfica puesta al descubierto por Pedraja y a la presencia de hachas de mano de cuarcita. Desde entonces seria citada por famosos autores e investigadores del siglo XX: Cartailhac y Breuil, E. Harlé, H. Obermaier y un largo etc. Ya en el año 1968, A. Moure realizó una limpieza de cortes y recogió algunos materiales, además de estudiar las escasas piezas disponibles en el por entonces Museo Regional de Prehistoria de Santander. Hacia 1997, Juan Sanguino González y Ramón Montes Barquín inicial diversas investigaciones y trabajos in-situ con el objetivo de clarificar y definir la secuencia estratigráfica de la cueva, iniciada hace más de 130 antes y que, de un modo más pormenorizado habían ido completando Butzer (1981) y González Luque, Muñoz y Serna (1995) en años anteriores.

Los trabajos en Covalejos, dirigidos por los citados Sanguino y Montes, se integraron en el marco del proyecto de las primeras fases de la ocupación humana del Cantábrico central, denominado "Ecología y subsistencia de las primeras poblaciones humanas del centro de la Región Cantábrica". Concretamente, y al igual en El Pendo, dentro del subproyecto "Ecología y subsistencia de las poblaciones neandertales en el centro de la Región Cantábrica".

En las diferentes campañas se recuperaron los cortes antiguos, que ya contaban con cerca de 1, 5 metros de potencia, y se realizó un sondeo en la base de la trinchera más profunda con el objeto de conocer la importancia real del depósito tanto sedimentario como arqueológico. Desde este punto se consiguió profundizar otros 2,5 metros, siendo destacable los pocos registros estratigráficos estériles encontrados. Es decir, en casi todos los niveles se hallaron evidencias materiales de relevancia. El sondeo finalizó (en profundidad) al intuirse evidencias del último interglaciar. Con todo, el sondeo de cerca de 4 metros, alberga dos niveles de Paleolítico Superior (en menor medida) y hasta 7 niveles con claras evidencias Musterienses. A estos niveles habría que sumar la aparición de elementos asignables al Achelense final o Musteriense arcaico.

Respecto a los hallazgos materiales..hablaríamos de miles (si si, miles) entre piezas de industria lítica y restos de fauna: diferentes artefactos, punzones de hueso, industria ósea, agazayas de base hendida, un candil de ciervo, varillas de asta y un interminable etc. La colección de elementos de arte mueble merece mención aparte, ya que se trata de una de la más prolífica en los niveles cantábricos contemporáneos. Estamos hablando de 14 colgantes, con 1 incisivo de cierto perforado y otro ranurado en su raíz para ser colgado, hasta 12 conchas marinas perforadas, etc. Otros de los elementos que sobresalen sobre el resto son las plaquetas de arenisca grabadas, incluyéndose algún ejemplar con líneas cervico-dorsales de cuadrúpedos y dos con representaciones muy simples de vulvas. Destacar por último que se han documentado centenares de huesos con marcas, además de encontrarse restos molares humanos.

Estamos, sin lugar a duda, ante uno de los exponentes más claros de la evolución tecnológica de las industrias líticas del Paleolítico Medio. Los 7 niveles Musterienses sucesivos han sido uno de los referentes a nivel nacional para romper con la visión generalizada del poco avance en la industria lítica de la época. Del mismo modo, Covalejos también aportó información de relevancia en las primeras obras de arte mueble de los albores del Paleolítico Superior de nuestra región, destacando la manufactura de las mismas.

Huele increíblemente a madera quemada. Los incendios que asolaron los Valles Pasiegos a finales de 2021 no se dejaron atrás el municipio de Miera. Todo lo contrario, fue uno de los más afectados. A medida que nos vamos acercando a La Veguilla el color negruzco de las laderas del Pico Redundio se hace más y más presentes. El monte bajo y los escajos quemados nos dan paso a una espectacular cavidad que prácticamente nadie conoce y cuyo potencial rupestre (manifestaciones incluidas) perece en los incendios que año tras año asolan la zona.

Su inclusión dentro de la zona arqueológica de El Puyo (con la consecuente declaración de Bien de Interés Cultural en el año 2014) de poco o nada valen. De hecho, no valen prácticamente ni para El Puyo, sin duda la mejor necrópolis de la Edad del Hierro en Cantabria. Ni tienen interés cultural ni están protegidos. Solo el sector más académico conoce lo que estamos perdiendo, si bien es cierto que los lugareños la conocen bien al igual que a la cercana Palenciana I. No en vano, desde hace décadas (quien sabe cuántas), han sido excavadas sistemáticamente para extraer arcillas con las que eliminar la acidez de los suelos del valle de Miera para su uso ganadero. Y no, no les culpo. Nadie les ha contado nunca lo que había ahí, nadie las ha protegido nunca y más que me pese, nadie las protegerá. El BIC – Bien de Interés Cultural es un instrumento paupérrimo si nadie lo aplica ni lo comunica, partiendo desde las administraciones.

La Palenciana II fue reconocida a finales del siglo pasado por miembros del Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica - CAEAP quienes pusieron de manifiesto algunos materiales que sugieren ocupación paleolítica ocasional, hábitat en etapas mesolíticas/neolíticas y uso hacia el Calcolítico / Edad del Bronce. Todo ello con la enorme dificultad de interpretar un yacimiento "vaciado" por la extracción de arcillas comentada previamente.

No cabe duda de que estamos en un yacimiento especial que no ha corrido nada de suerte y cuyo futuro y el de las pocas manifestaciones que le quedan está más que comprometido. Absolutamente nada ni nadie (bueno, tal vez algún político en cuanto vaya llegando la época de elecciones…y ya) garantizan la conservación de este Bien de Interés Cultural. Lo que si está garantizado es que año tras año las laderas de La Toba seguirán ardiendo, llevándose en algún momento por delante lo poco o nada que queda de su arte parietal.

A medida que me dirigía hacia la cueva de Los Hornos no podía dejar de pensar en la grandísima cantidad de cuevas sepulcrales que existen en Cantabria. Y sobre todo del increíble abanico de miles de años que abarcan desde la Prehistoria hasta época visigoda, pasando por épocas especialmente abundantes como son la de la Prehistoria Reciente y que nos ocupa. Y es curioso como además, suelen ser las más desconocidas. "Si no tienen pinturas o grabados, no interesan a las administraciones" dice un buen amigo mío (por desgracia no le falta razón). Y mientras iba haciendo esta reflexión, me pare a observar el espectacular paisaje y la ruta tan bonita que nos conduce hasta la boca de la cueva de Hornos, un espectacular yacimiento en un entorno envidiable en lo paisajístico a menos de 15 minutos de Santander.

Su valor arqueológico fue descubierto a finales de la década de los 60 (1969) por J. Herreros, quien encontró en su interior varios cráneos humanos. Este hallazgo fue recogido posteriormente por J. León García en el catálogo espeleológico de Cantabria. Décadas más tarde, ya en los años 80 del siglo pasado, el C.A.E.A.P. - Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica – se adentra en sus entrañas y encuentra nuevamente materiales arqueológicos.

Y desde entonces hasta nuestros días…nada más. Supongo que su protección y estudio pueda posponerse en favor de cuevas mucho más "atractivas" en lo arqueológico o periodístico. Todo aquello que pueda dar un excelente titular (aunque luego se cierre y no se vuelva a saber) supongo que sea mucho más interesante, donde va a parar. Independientemente de que la ruta que nos lleva hasta la humilde boca de la cueva de Los Hornos sea espectacular para cualquier turista al que le guste la naturaleza, ¿para que gastar dinero en un pequeño panel con su historia?. Cantabria Infinita lo llaman..

Pocos conocen la cueva de La Baja por su atractivo arqueológico, sino más bien por encontrarse dentro de un entorno natural espectacular en el municipio de Laredo o por "aquellos niños" (ya mayores) que jugaban en su interior de pequeños. No en vano, es una cavidad perfectamente conocida por los lugareños y en la actualidad su acceso está perfectamente señalizado en los caminos cercanos. Pero más allá de su potencial natural y geológico y fácil acceso, la cueva de La Baja esconde un milenario pasado que apenas se conoce fuera del entorno más académico.

El yacimiento fue descubierto en la década de los años 50 del siglo pasado por los Camineros de la Diputación (como otros tantos en Cantabria). Desde entonces, ninguna referencia escrita sobre las pocas investigaciones de la cavidad y alguna "noticia" para hacer entrever que hay interés en la cultura de Cantabria. La última al respecto publicada en 2012 donde el consistorio le pidió al Director de Cultura el estudio de la cavidad para poder incluirla como reclamo turístico para la villa. Concretamente "se trataría de verificar la posible existencia de grabados u otras expresiones artísticas que refuercen el valor de un lugar en el que la calidad y variedad de material hallado confirma que fue poblado miles de años atrás".., como pasa con todo el Patrimonio de Cantabria: Si tiene pinturas o grabados mola, sino..es una basura. En este caso, sin grabados ni pinturas conocidas, se utiliza como recurso sin que la gente de a pie conozca su milenario pasado nada más adentrarse en su interior.

No cabe duda de que la historia de la cueva, como veremos a continuación, merece una puesta en valor. Como mínimo, una contextualización de lo que hoy es tan solo "una ruta y una cueva bonita" y sobre todo, una protección de la misma dado que gran parte de los materiales en superficie que se observaban hace años…ya no están allí.

Conocida con ambos nombres, incluso como cueva de Entrambasaguas, es uno de los ejemplos arqueológicos más atípicos de nuestra región. Muchos de los materiales hallados en su interior son, a groso modo, bastante comunes en otros yacimientos de la zona, bien en interior de cavidades o incluso al aire libre..a excepción de uno de ellos como veremos más adelante.

Posee una longitud total de unos 2.345 metros aproximadamente, si bien es cierto que su superficie "practicable" (que no seca) es de unos 600 metros, distancia que separa sus dos bocas entre sí. Por la principal emerge el rio Riaño, conducido a través de angostas galerías subterráneas y aflorando en este punto. Es aquí donde la cavidad adquiere unas dimensiones de unos 2 metros y medio de ancho por unos 6 de longitud, sector por el que continuamos a través de una galería que en su punto más profundo se bifurca. Curiosamente, ambas galerías a derecha e izquierda proporcionaron materiales arqueológicos de diferentes características, circunstancia que coincide con la morfología de las dos salas..una seca y otra inundada. La primera de ellas es más amplia, de suelo ascendente y con bastantes bloques rocosos en su interior, localizándose en su interior varios fragmentos de dos grandes vasijas de cerámica a mano en superficie. En la sala inundada (en una represa natural) el espeleógo ingles Dave Linton descubrió en el año 1975 la hoy conocida como Espada de Ruchano, uno de los iconos de la arqueología cántabra relacionados con posibles depósitos rituales de armas en la Edad del Bronce.

No obstante el yacimiento como tal era conocido desde principios de los años 70, cuando miembros de la Sociedad Espeleológica de Manchester (M.U.S.S.) llevaron a cabo una prospección superficial y encontraron parte de los materias citados en el párrafo anterior. Años después, miembros del C.A.E.A.P. recuperaron diversos materiales tanto en el vestíbulo (raspadores, hojas de dorso, nucleos, fauna, etc) como en la primera sala, completando una colección que reafirmaba la importancia de la cueva en varias etapas tanto prehistóricas como protohistóricas.

Es más que probable que la propia fuerza del agua haya minimizado el valor arqueológico del yacimiento, tal vez arrastrando materiales que nunca podrán ser recuperados. De lo que no queda duda es de la importancia de lo encontrado hasta nuestros días, una espada única en un contexto único..¿estamos ante algún tipo de ritual u ofrenda realizada a las divinidades protectoras de las corrientes de agua?

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by