La cueva del Valle es, aun no pareciéndolo, uno de los mayores exponentes arqueológicos y espeleológicos de Cantabria. Sin duda, así de rotundo. Y no, no tiene ningún tipo de manifestación pictórica ni grabado alguno que se conozca. Con estas premisas mucha gente pensará "Pero..¿Por qué está abierta?", "Pero sino está protegida, ¿no?" o "Entonces..¿Qué tiene de especial?". Y todos ellos tendrán razón ya que es una cueva en la que puedes entrar hasta su vestíbulo (se recomienda encarecidamente no adentrarse en su interior) con los más pequeños y si, su valor arqueológico está "protegido" (por llamarlo de alguna manera) por una importante costra estalagmítica y por una placa de hormigón que impide que se acceda a los niveles estratigráficos del yacimiento. Cierto es que esto no es suficiente, todos podemos apreciar que las filtraciones del agua del interior arrastran (y siguen arrastrando) los materiales por debajo del hormigón. Pero reafirma una teoría que desde el portal llevamos defendiendo años en otros yacimientos mucho más abandonados: El flujo de personas continuado, en este caso familias y familias con niños/as, es un excelente disuasor para todos aquellos que tienen ganas de llevarse aquello que no es suyo.

El valor arqueológico de la cueva del Valle fue descubierto por el padre Lorenzo Sierra en 1905, quien encontró un importantísimo yacimiento de arte mueble que nada tiene que envidiar (todo lo contrario) a otras cuevas de Cantabria. Inicialmente encontró piezas del periodo Magdaleniense Superior/Aziliense. Las primeras excavaciones como tal fueron desarrolladas por miembros del Instituto de Paleontología Humana de París (IPH) entre los años 1909 y 1911, siendo realmente fructíferas dado el volumen y calidad de las piezas encontradas que veremos posteriormente. A finales de la década de los 90 (entre 1996 y 1998) un equipo de la Universidad de Valencia dirigido por Maria Paz García-Gelabert realizó una revisión de los trabajos previos y nuevos sondeos para delimitar el yacimiento, encontrando nuevamente materiales que reafirmaban la cronología previa (Magdaleniense Superior/Aziliense) además de incluir ocupación en la Edad del Bronce en un momento de la protohistoria. Paralelamente, se crea a su alrededor el conocido como "Parque Paleolítico de la Cueva del Valle". Un acondicionamiento de su entorno para pequeños y mayores donde se puede aprender en que hábitat (mamut a escala incluido) vivieron los antiguos pobladores de la cueva. Cartelería, accesos y un gran área para aparcar y donde comer de picnic.

Como podemos apreciar, la cueva del Valle es un icono (si si, icono) de la prehistoria de Cantabria. Un lugar que se ha sabido aprovechar para el esparcimiento de familias enteras que con su sola presencia disuaden y protegen el yacimiento. Una protección infinitamente mayor que la capa de hormigón que se "echó" a finales de los años 80 del siglo pasado sin tener en cuenta que el flujo de agua no pasaría solamente por encima del hormigón, sino también por debajo (arrastrando materiales de incalculable valor río abajo, incluso a pocos metros de la placa). A buen seguro que esta circunstancia, y la información que expondré a continuación, será buen dardo que lanzarnos por explicar lo que realmente es la cueva del Valle y lo que contiene en su interior.

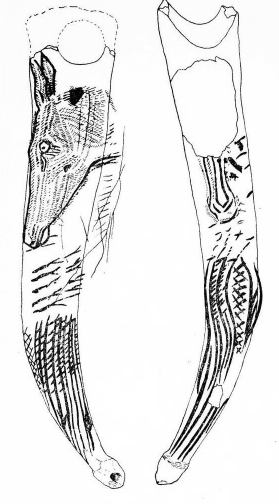

La cueva del Valle, o La Viejarrona como se conoce en las inmediaciones, no es una "cueva como tal" sino un sistema kárstico de cerca de 60 kilómetros en su totalidad. De hecho, la cueva del Valle es una de las bocas de este sistema, el cual tiene 6 en total y la que nos ocupa es la más baja de todas ellas. Esta circunstancia la convierte en un atractivo espectacular para la espeleología, siendo conocida mundialmente por ello. Volviendo al interés arqueológico, la cantidad de materiales encontrados (junto a su calidad) la hacen única. En las diferentes excavaciones realizadas a principios de siglo se encontraron piezas de arte mueble de gran interés destacando arpones (con varias filas de dientes), punzones y dos bastones de mando. El primero de ellos (en la imagen) desapareció durante la Guerra Civil, conservándose un molde de yeso en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El segundo de ellos no es tan espectacular en cuanto a su decoración, pero no por ello no deja de ser importantísimo. También se encontraron microlitos en sílex (aziliense), buriles, raspadores (magdaleniense) del mismo material, abundantes restos de fauna y un largo etc. No cabe duda de que lo más preocupante es la exposición del yacimiento del vestíbulo dado que el nacimiento del río Silencio (que surge de la cueva) suele arrastrar en sus momentos de crecida gran parte de los materiales bajo la placa de hormigón. Una circunstancia ajena a los visitantes pero francamente preocupante y que no se remedia desde las instituciones.

Por último, y no por ello menos importante, cabe mencionar la aparición a pocos metros la boca de un ara romana (el "Ara de Rasines" depositada en el MUPAC) en el año 1906. Su función (votiva o funeraria) aún no es clara, si bien es cierto que su descubrimiento no hizo más que reafirmar la importancia del yacimiento desde época prehistórica.

Todos podemos disfrutar del Parque Paleolítico de la cueva del Valle, ya que es un yacimiento visitable con panelización que explica donde estamos. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

Un paseo por las verdes laderas de Barcenilla (Piélagos, Cantabria). Giras la cabeza a tu izquierda y te encuentras con una pared de piedra que poco a poco, tras continuar tu camino, vas dejando atrás. Este podría ser el resumen de una ruta cualquiera por las "camberas" de nuestra tierra, Cantabria. Todo normal sino fuese porque esa "pared" fue parte fundamental en la vida de los humanos que vivieron el ocaso de la última glaciación conocida hasta nuestros días (Würm) y que fueron testigos y a la vez protagonistas de uno de los cambios más importantes de la Prehistoria. Y allí, en ese pequeño abrigo, estuvieron miles de años hasta que milenios después los investigadores se dieron cuenta de que era mucho más que un bloque rocoso en las inmediaciones de la ría del Pas. Hablamos del conocido abrigo de Barcenilla, uno de los máximos exponentes en el conocimiento y transición de la época Mesolítica a la Neolítica en Cantabria, que como todos sabemos fue más "tardía" que en el resto de la Península y Europa. Un cambio cultural donde las sociedades de cazadores-recolectores (y mariscadores, como no) se fueron convirtiendo en sociedades donde la ganadería y la agricultura eran su principal modo de vida, transformación mucho más lenta en nuestra región que en el resto del territorio. No olvidemos que las primeras sociedades campesinas típicas de esta época (Neolítico) aparecieron en Próximo Oriente hace más de 11.000 años, en el Sur de Europa hace unos 8.000 años y en la Región Cantábrica hace unos 7.000 años (es decir, hacia el V milenio a.C.)

El yacimiento existente fue reconocido en el año 1979 por el CAEAP – Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica, quienes lo incluirían en la Carta Arqueológica del municipio de Piélagos. La prospección inicial (superficial) realizada poco después daría con diversos materiales (cerámica prehistórica, un molar humano, dos lascas de silex y pequeños fragmentos de conchas) que fueron depositados en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander. En el año 1998, tras la concesión del correspondiente permiso por parte de la Consejería de Cultura, un equipo multidisciplinar liderado nuevamente por el CAEAP (quien sufragó económicamente las dataciones) realizó un exhaustivo estudio del abrigo y su entorno que permitió tener un increíble conocimiento de su estratigrafía y, en definitiva, de su milenario pasado.

No cabe duda de que estamos ante otro gran desconocido de una época apasionante en Cantabria. Un momento en el que el modo de vida de sus gentes cambió por completo, no solo para ellos mismos sino para la evolución del ser humano. Una "pared" normal a la que todos deberíamos de mirar con ojos de admiración y que no deja de ser un testigo mudo del paso de los milenios sin que la gente de a pié sepa lo que es.

Las primeras noticias sobre su existencia se producen hacia el año 1961 aproximadamente, cuando el Grupo de Exploraciones Subterraneas del Club Montañes de Barcelona (G.E.S.) explora alrededor de 400 metros de la cavidad. No sería hasta el año 1964 cuando se realizase la exploración completa de la parte hoy conocida, concretamente realizada por la Asociación Espeleológica Ramaliega (A.E.R.) y el grupo anteriormente citado G.E.S. Poco después (1970) aparecen las primeras evidencias arqueológicas de la mano de J.M. del Moral de la Campa, quien revela más adelante la existencia de cerámica prehistórica.

Tenemos que esperar a finales del siglo XX para conocer más en detalle el potencial arqueológico de la Cueva del Aspio. Tras una visita de los miembros del C.A.E.A.P. y del A.E.R. (Asociación Espeleológica Ramaliega) se descubren diversos materiales arqueológicos y unos paneles de arte esquemático abstracto que fueron publicados por Serna et alii en el año 1994. Del mismo modo, Serna et alii hace referencia a la posible dispersión y fragmentación de un número mayor de materiales arqueológicos años atrás, sobre todo debido a actividades espeleológicas realizadas en el pasado. En sus publicaciones, subdivide la Cueva del Aspio en 5 zonas de interés:

La Sima del Diente (Matienzo, Cantabria) se ubica hacia la mitad de ladera en la sierra del Naso, en la base de un gran acantilado calizo de unos 800 metros sobre el barrio de La Vega. Nos encontramos en un entorno como mínimo, espectacular. La abrupta ladera posee una pendiente media del 40%-50%, nada más y nada menos, siendo el abrigo del Diente epicentro de una de las áreas más estables y cómodas de la zona, además del punto central de un conjunto de cavidades integradas en el propio abrigo. El techo del mismo lo constituye un plano inclinado formado por la cara interna de un estrato calizo, ocupando un total de 22 metros de longitud por unos 6/7 metros de profundidad. La sima se encuentra exactamente en la parte central y es una de las "cavidades" de mayor tamaño del conjunto. Su boca mide menos de 1 metro de ancho por algo más de 0,8 de alto, es decir, no apta para claustrofóbicos. Ya en su interior nos encontramos con una planta en forma de "T", ensanchándose en el "área de contacto" de las dos galerías principales (izquierda y derecha) para posteriormente ensancharse en su final. En total tenemos un área de unos 10,6 m2, algo más (cerca de 12) si se añade la superficie de dos pequeñas gateras existentes.

El yacimiento fue excavado dentro del proyecto de la Prehistoria Reciente de Matienzo entre los años 1998 y 1999, publicándose los resultados dos años después (Ruiz Cobo y Smith, 2001). Es curioso cómo, tras el estudio e investigación tanto del abrigo como de la sima, el equipo del proyecto se encontró ante un modelo de formación del depósito arqueológico totalmente diferente al generalmente extendido como "estándar" en cuevas o abrigos prehistóricos. Generalizando, los estratos de ocupación suelen seguir un patrón más o menos lineal o disperso pero amplio (en cuanto a evidencias materiales). En cambio en la Sima del Diente los diferentes niveles están relacionados o "mezclados" de forma directa, de modo que esta circunstancia nos habla de acumulación de forma limitada en el espacio, es decir que no ha sido utilizado continuamente durante siglos y siglos, sino que intermitentemente. Un buen ejemplo para entenderlo nos lo da la datación absoluta de alguno de los materiales encontrados. Mientras que la muestra de un fragmento humano , denominado "Diente-2", proporcionó una datación que situaba la inhumación en el siglo IX a.C, otra muestra esta vez de un fragmento de madera carbonizada ("Diente-3") dio un resultado de más de 41.760 años de antigüedad.

La cueva del Acebo es otra de esas cavidades que tienen un aura especial. Y no, no solo por su espectacular ubicación en la omnipresente Peña Yagos de Miera, sino por las decenas de incógnitas que aún la rodean tanto a ella como a todas las cuevas relacionadas (de un modo u otro) con la Edad Bronce y el Hierro en la comarca. Una concentración (La Soterraña, El Covarón, La Puntida, El Puyo, Cigudal, La Palenciana..y un largo etc) que nos habla de una historia aún desconocida y que por los pocos vestigios estudiados al respecto..parece maravillosa a la vez que abandonada. Y eso que nos enorgullecemos "tanto" de los antiguos cántabros…

Su valor arqueológico fue dado a conocer por el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica – CAEAP a principios de los años 80, si bien existen calicatas antiguas atribuidas al equipo de Camineros de la Diputación que pueden apuntar a un conocimiento previo sin documentar. Desgraciadamente, algunas de las calicatas parecen tener cierto rigor y sentido, pero otras tantas no parecen estar hechas por este antiguo equipo. Y desde entonces hasta hoy, salvo diferentes y breves citas en publicaciones como el Boletín Cántabro de Espeleología..nada más al respecto.

Una historia, la de todas las cuevas relacionadas con la Edad del Hierro en la comarca de Miera (en definitiva, de toda Cantabria) que se pierde diluida entre los publirreportajes vacíos de los Consejeros y Directores de turno, más preocupados de vendernos licitaciones del MUPAC sobre cuantas empresas se han presentado a su construcción o Leyes de Memoria Histórica que son de todo menos históricas. Mientras tanto, lábaro en ristre, cuevas y yacimientos como la cueva del Acebo perecen en el olvido…Cantabria Infinita lo llaman.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by