La cueva de Los Tornillos es una de esas maravillas arqueológicas del valle de Liendo que pasa totalmente desapercibida para la sociedad en general. Y no será porque la cavidad no sea conocida por los lugareños desde hace décadas, sino porque en nuestra tierra todo aquello que no contenga arte rupestre (lo tiene, ¿no?) no "merece" ser conocido o potenciado. ¿Y a que nos lleva esto?. Pues a una desidia absoluta, siendo esta cueva la morada de rebaños de cabras cuyos excrementos copan el vestíbulo por completo hasta el extremo de hundirte los pies en según que sectores. Pero bueno, si esto le pasa la cueva de Covalejos (referente para el estudio e interpretación del Paleolítico Medio en el Cantábrico, sin arte rupestre eso sí) como no le iba a ocurrir a Los Tornillos.

Fue descubierta por el padre Lorenzo Sierra, figura clave en el descubrimiento de cuevas con arte rupestre prehistórico a principios del siglo XX en Cantabria. Además de realizar una cata en el vestíbulo, donde encontró materiales (no en abundancia) que veremos posteriormente, incluyó la cavidad en lo que fue el primer "intento" de realizar una catalogación de cuevas con valor arqueológico de nuestra región: Las "Notas para el mapa paletnográfico de la provincia de Santander", incluidas en las Actas y Memorias del 1er Congreso de Naturalistas Españoles celebrado en Zaragoza celebrado en 1908. Tendrían que pasar décadas y décadas hasta que fuese prospectada de nuevo por miembros del el C.A.E.A.P – Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica – y el G.E.L.L. en la década de los 80 del siglo pasado, encontrándose materiales en superficie al fondo de la cavidad. Poco después, en el año 1988, sería incluida en la Carta Arqueológica de Cantabria (ed. Tantín) redactada por Emilio Muñoz Fernández, Carmen San Miguel Llamosas y el citado colectivo C.A.E.A.P. Por último, ya en la década de los 90, se incluiría un artículo de Juan Tomás Molinero y José Francisco Arozamena en el número 9 del Boletín Cántabro de Espeleología, donde se podía ver una topografía de la misma y el esquema de los grabados encontrados al fondo de la cavidad. Y desde ese momento…poco (o nada más).

No cabe duda de que la cueva de Los Tornillos está a la espera de poder ser estudiada más a fondo y poder así revelarnos su potencial arqueológico. No olvidemos que, si excluimos la cata realizada por Sierra en su vestíbulo y las prospecciones superficiales de la década de los 80, no se ha realizado ninguna otra intervención en su interior. De todos modos, la falta de interés en este tipo de cuevas y su difusión, nos llevará a seguir acumulando excrementos de cabra en cantidades ingentes para cubrir y "conservar" el yacimiento intacto (he visto y oído argumentos más inverosímiles)..Cantabria Infinita lo llaman.

Ubicada en una fuerte pendiente, Los Tornillos se encuentra orientada hacia el Suroeste. Presenta una amplia boca de unos 7 metros de alto por 6 de ancho en donde se pueden apreciar grandes bloques que parecen desprendidos de la visera superior. Desde aquí se accede a un vestíbulo de unos 14 metros de profundidad, donde se pueden apreciar vagamente aún los restos de la cata de Sierra. Desde el fondo del vestíbulo se accede a una gran sala de unos 12 metros de ancho por 16 de largo donde de aprecian nuevamente grandes bloques y abundantes fenómenos litológicos. Al fondo, la cueva finaliza en una pequeña gatera colmatada.

Respecto a los hallazgos materiales, la cata de Sierra no fue muy prolífera. Tanto en superficie como en la citada pequeña gatera colmatada, unidos a los de la cata (pocos), se encontraron diferentes piezas líticas (una lasca, una raedera, dos raspadores y dos láminas) en silex, industria ósea (una esquirla con retoques en un extremo, una esquirla con denticulado alterno y un hueso biselado) y fragmentos cerámicos a mano (un asa decorada, y algunos con decoración plástica). Los restos de fauna abundan, destacando el ciervo y la cabra. Destaca también un conchero adherido a la izquierda del vestíbulo, con diferente variedad de restos de moluscos.

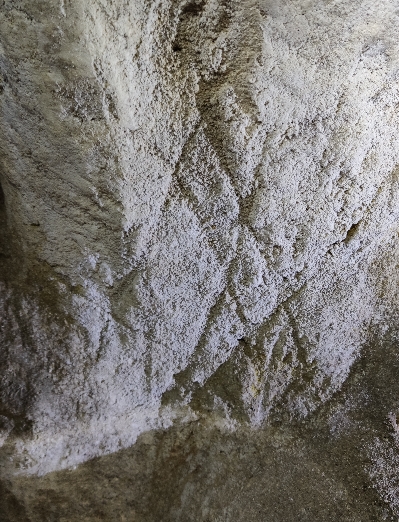

No podemos olvidar uno de los aspectos que, además de los hallazgos materiales, hacen de la cueva de Los Tornillos una incógnita a la vez que un atractivo arqueológico aún por descubrir: Sus grabados. Al fondo de la cavidad, en una de las estalagmitas y en la pared de la sala se localizan dos conjuntos de líneas grabadas. El primero de los conjuntos (en la estalagmita/imagen) está formado por líneas que se cruzan entre sí. En el segundo caso (localizado erróneamente en la misma estalagmita y que está un poco más al fondo) existen grupos de líneas orientados en distintas direcciones y dos pequeñas aspas. Por su tipología y por paralelos, se han atribuido al Bronce Final / albores de la Edad del Hierro si bien es cierto que hay hipótesis que los trasladan al Neolítico / Mesolítico. Todo ello con la mayor de las reservas, dado que ninguna de las teorías está confirmada al 100% a falta de estudios más exhaustivos.

No se recomienda visitar la cueva de Los Tornillos, ya que se encuentra dentro de terrenos con fuerte pendiente. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

En el escarpado camino hacia la cueva de El Esquilleu (o El Estilléu como se la conoce en Liébana) no paro de pensar que entre estas rocosas cimas vivieron el ocaso de su existencia los últimos neandertales del norte peninsular. Aislados, lejos de las enormes llanuras litorales, en un clima extremo al que supieron adaptarse o al que no les quedó más remedio que conformarse. Con todo, un lugar donde supieron hacer su vida y sobrevivir, hasta que el último de ellos desapareció. Miles y miles de años de convivencia que han hecho de esta cavidad uno de los yacimientos musterienses más importantes de la Península Ibérica.

El yacimiento fue descubierto por el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica CAEAP(como no podría ser de otra manera) a mediado de la década de los 80, si bien el estudio a fondo de la cavidad corre a cargo del equipo dirigido por Javier Baena Preysler, de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre los años 1997 hasta 2006, se producen los hallazgos más espectaculares, no solo a nivel material como veremos posteriormente, sino a nivel habitacional y cultural. En El Esquilleu

En Cantabria, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, no todas las cuevas poseen la monumentalidad morfológica (ni pictórica por supuesto) de Altamira, El Pendo, La Garma o Covalanas entre tantas. De hecho, existen cavidades en nuestra región que por no tener, no tienen ni nombre. ¿Existen cuevas con gran valor arqueológico sin siquiera un topónimo asignado?. Por supuesto, existen varias, pero hoy nos centraremos en una de las mejor estudiadas y analizadas para conocer el origen tecnológico y de manufactura en la utilización de cerámica en la Prehistoria Reciente. Hablamos como no de la cueva 3167, en Seldesuto (Matienzo).

Se encuentra ubicada entre los valles de Matienzo y Arredondo, a unos 673 metros de altitud. Su boca es de pequeñas dimensiones, y la cavidad en sí tan solo se desarrolla a lo largo de unos 36 metros aproximadamente. Sus dimensiones internas tampoco destacan demasiado, ya que su anchura y altura oscila entre 90 y 60 cm (el sector más angosto de la gatera de entrada) y 190cm/ 265cm en su parte más "comoda". Vamos que, como bien se apuntaba al principio, no destaca por su monumentalidad. Es por este motivo por el que se cree que hace no mucho tiempo fue usada como posible recinto de uso ganadero, un murete que cerraba la entrada así lo atestigua. Incluso hoy podemos ver entre las escarpadas rocas que la rodean rebaños de cabras que reafirman esta teoría.

Su valor arqueológico salió a la luz en Diciembre de 2010, ya que miembros de la Expedición Británica a Matienzo descubrieron un increíble conjunto cerámico dentro del programa "La Prehistoria Reciente de Matienzo" (J. Ruiz Cobo y P. Smith 1997;2001) que comenzó años antes. Tras el hallazgo, se solicitó a la Consejera de Educación la recogida y catalogación de los materiales, aprobándose y financiándose dicha intervención en el año 2011. A parte del trabajo "in situ", se realizó uno de los análisis cerámicos más completos publicados hasta ahora en nuestra región, no solo por la interpretación del yacimiento sino por el uso de tecnología avanzada en dicho estudio. El análisis mineralógico (realizado por difracción de rayos X), la caracterización macroscópica de la cerámica y la datación por termoluminiscencia fueron los ejes principales de este trabajo a nivel científico, sin olvidar ni mucho menos la labor de análisis de la variabilidad tecnológica, la caracterización del conjunto en base a sus materiales primas y la identificación de los procesos de manufactura. Todo ello llevado a cabo por Peter Smith, Miriam Cubas, Juan Corrin, Jesus Tapia, Imanol De Pedro, Jesus Ruiz Cobo y Eva MªPereda Rosales en un increíble documento, base principal de esta entrada.

Como veremos a continuación, estamos ante un conjunto cerámico de gran importancia dentro de la Prehistoria Reciente en Cantabria ya que, si bien es cierto que existe algún paralelo como por ejemplo en la cueva de Portillo del Arenal, llama la atención el contexto en el que se encontró (único en nuestra región).

La cueva de Las Lapas es una auténtica desconocida para la gran mayoría de la sociedad cántabra. Y no será porque decenas y decenas de senderistas, camino de lo alto del monte Candina (espectacular montaña caliza pegada al Mar Cantábrico), pasen a pocos metros de su espectacular boca. De todos modos, un frondoso bosque sin sendero la oculta desde hace milenios.

Fue descubierta en la década de los 60 por los Camineros dela Diputación, realizándose varios sondeos en el año 1968 de la mano de V.Gutiérrez Cuevas (Seminario Sautuola) cuyos resultados fueron positivos. Años después, Félix Gonzalez Cuadra realizaría una excavación (sin permisos) en su interior cuyos resultados son inéditos. Me resisto a poner una excavación furtiva dado que hoy en día las fuentes oficiales son más de poner “hallazgos fortuitos de vecinos” para tapar lo mismo cuando les conviene o les pone colorados. Eso sí, para perdernos la mejor colección (con diferencia) arqueológica de Cantabria en manos de un particular no dudaron en satanizar al citado Gónzalez Cuadra cuando quiso donarla al Ayto de Castro Urdiales. Un día habrá tiempo para escribir sobre este grandioso episodio de gestión regional. Volviendo al enclave, saltó nuevamente a la palestra en el año 1991 cuando Juan Tomás Molinero Arroyabe y Francisco Javier Arozamena (miembros del G.E.L.L.) localizaron en el vestíbulo lo que parece un rosto humano realizado con carbón vegetal.

No cabe duda de que la cueva de La Lapas esconde (o escondía) mucho más de lo que sabemos en nuestros días. Una cavidad en un entorno privilegiado donde tanto la vida como la muerte (lo veremos a continuación)tienen gran peso en la historia de la misma. Desgraciadamente, como en decenas y decenas de enclaves, poco o nada se hace por protegerla…Cantabria Infinita lo llaman.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by