Estamos ante una de las historias más aberrantes (yo diría la más aberrante) de destrucción de patrimonio prehistórico de Cantabria. Si, cierto es, han pasado ya más de 3 décadas. Puede haber algún lumbreras que pueda decir "eran otros tiempos", "el sentimiento de protección del patrimonio en la sociedad no era el mismo" o un "no había ni leyes ni colectivos que lo protegiese". Las mismas escusas baratas, los mismos argumentos y el mismo modus operandi que en nuestros días. Y con todo, hoy tenemos leyes (Ley de Patrimonio 11/1998 e Inventario Arqueológico de Cantabria – INVAC), tenemos más colectivos (ACDPS es una de las Asociaciones más "longevas" de Cantabria y sigue activa, además de otras tantas) el sentimiento de protección del patrimonio en la sociedad es mayor que en los años 80…pero en Cantabria sigue pasando exactamente lo mismo: Se siguen destruyendo yacimientos, las Consejerías no hacen mucho ante el clamor de colectivos que con pruebas irrefutables lo argumentan, y la prensa sigue tapando este tipo de escándalos. No hemos evolucionado mucho la verdad, se intenta disipar con humo del estilo "¡esta legislatura construiremos el MUPAC!" una realidad verdaderamente preocupante en Cantabria: Nadie en Cantabria, NADIE (ni siquiera los Directores que dicen "no te preocupes, que de la arqueología me encargo yo") se atreve a gestionar el problema del patrimonio y de nuestros yacimientos.

Pero volviendo a la cueva de La Pila y su entorno, hagamos una afirmación que ningún arqueólogo, prehistoriador o colegiado podrá negar: La cueva de La Pila y su entorno fue sin lugar a duda el yacimiento más rico del Paleolítico Inferior de toda Cantabria. Miles (si si, miles) de piezas líticas donde destacaban hendedores, bifaces, choppers y un largo etc que aparecían dispersos y en concentraciones importantes por todos los pequeños cerros kársticos de las inmediaciones. Y hoy, gracias a la Cantera de Solvay (ya inactiva) de Cuchía tanto la cueva como el yacimiento ya no existe. Pero veamos cronológicamente todos los acontecimientos. La cantera de Cuchía fue desde 1927 el principal proveedor de caliza (el carbonato cálcico es una de las materias primas para hacer carbonato sódico) de la archiconocida Solvay de Torrelavega. Como se puede apreciar en la imagen aérea del año 1956-57, la cantera "crecía" de Oeste a Este en dirección contraria a la ría de San Martín de la Arena. Todavía son evidentes los diferentes promontorios karsticos citados previamente donde iban apareciendo de las miles de piezas de industria lítica. La cueva fue "descubierta" y sondeada en estas fechas (década de los 50) por el equipo de Camineros de la Diputación, si bien es cierto que los vecinos de la localidad serían los primeros en conocer su importancia arqueológica ya que al realizar extracciones de arcilla en su interior, se toparon con varios enterramientos (se cree que de la Edad del Bronce). Años más tarde, en la década de los 70, tanto miembros del Seminario Sautuola en primera instancia como miembros del CAEAP - Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica y de la ACDPS - Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo a finales de la misma, investigaron y prospectaron la zona. Sería en este momento (finales de los 70/principios de los 80) en el mayor auge de hallazgos tanto en la cueva como en su entorno, cuando ambos colectivos denunciaron el avance de la cantera hacia este excepcional espacio.

El 5 de Septiembre de 1980 la ACDPS envío un informe a la Delegación Provincial de Cultura con los resultados de las citadas prospecciones y hallazgos conjuntos, con el único y urgente objetivo de iniciar la tramitación del expediente para declarar la cueva (al menos) Monumento de Interés Histórico-Artístico. Casi tres meses después desde su registro, se notificó a Solvay el cese de las voladuras en la zona de la cueva. "¡El Sistema funciona!" pensarían algunos. Nada más lejos de la realidad...la empresa realiza una voladura más en la primera quincena de Diciembre de 1980, algo que no destruye la cueva pero que si afecta al suelo de la cavidad más próximo a la cantera que se acercaba a su boca. El 20 de Enero de 1981 aparece una estrambótica noticia en el Diario Alerta (pagina 8) que reza lo siguiente: "Unos 700 millones (de pesetas) puede costar a Solvay si declaran Monumento Histórico-Artístico la cueva de la Pila, en Cuchia". Bajo este alarmista titular se hace mención a que el informe había sido elaborado por la Consejería Provincial de Bellas (totalmente falso, ya que fue entregado por la ACDPS) y concluía con un apartado que el periodista titulaba "La cueva prácticamente destruida" (también falso). Más adelante, en dicho apartado, comentaba que había tenido una entrevista con el Delegado de Cultura donde se afirmaba (también falso) "A renglón seguido le hicimos ver, porque el Delegado lo desconocía, que la cueva estaba prácticamente derrumbada y no ofrecía valor arqueológico alguno". Periodismo del bueno..como en pleno siglo XXI. Debido al escándalo que supuso, la Delegación de Cultura propuso una visita conjunta a finales de mes en la que participaban representantes de la citada Delegación, ingenieros de Solvay, miembros de la ACDPS y del Colectivo Negro Camargo y el por aquel entonces Director del Museo Provincial de Prehistoria de Santander (hoy MUPAC), Miguel Ángel García Guinea. En esa visita se certificó que la cueva se encontraba en perfecto estado aún.

En Septiembre de 1981, con las voladuras paralizadas y cuando todos esperaban la declaración de Monumento Histórico-Artístico, se publica una noticia no oficial en la prensa de Cantabria diciendo que el expediente de tramitación había sido archivado por la Subdirección de Arqueología y que por lo tanto Solvay podía seguir con la Cantera. ¿Cooooooomoooo?. A mi me recuerda al caso de Parking Blendium. Un mes más tarde, cuando se localizan manchas de pintura roja al final de la misma, se detecta en la misma visita que ya están perforando muy muy cerca para hacer una voladura. Entre los años 1983-1985, en condiciones ya difíciles, se realiza una intervención de urgencia dirigida por C. Gutiérrez Sáez y F. Bernaldo de Quirós antes de que se pierda absolutamente todo. A finales de la citada década, la cueva y su entorno ya habían desaparecido. Es curioso además, que la voladura de La Pila sería de las ultimas realizadas en ese frente de la cantera, hay testigos (y antiguos trabajadores de la cantera) que dicen que se voló "Por sus santos cojones, no porque hiciese falta". A partir de aquí, sacad vuestras propias conclusiones y sigamos absortos por ver donde construyen el MUPAC. Cantabria Infinita lo llaman..

La cueva de La Pila tenia unos 200 metros de desarrollo. Poseía una boca de unos 5 metros de ancho por 2,5 de alto de forma triangular. El vestíbulo era amplio y seco, y transcurría hacia una galería rectilínea que culminaba en una bifurcación. A la izquierda transcurría por una galería sinuosa de no mucho recorrido, mientras que hacia la derecha continuaba hacia la galería principal donde destacaban pequeñas oquedades laterales. Culminaba en una salita con bastante humedad.

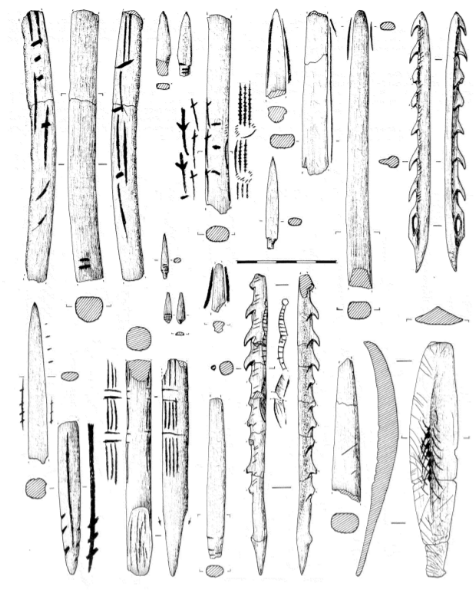

En la excavación de urgencia (realizada en el vestíbulo) se pudo constatar una amplísima ocupación gracias a la estratigrafía. Los niveles superficiales aparecieron bastante revueltos, proporcionando materiales medievales, tardoantiguos y de época calcolítica. También apareció un conchero posiblemente Neolítico. En los niveles inferiores destaca la aparición de 4 niveles de época Aziliense y otros 4 del Magdaleniense Superior/Final. Respecto a las pinturas, se encontró un panel con varias manchas rojas que sin lugar a duda eran paleolíticas. Más reticencias se tenía sobre unos grabados de trazo grueso encontrados en la pared izquierda de la misma sala, ya que no era fácil adivinar su adscripción.

Los materiales hallados son de un nivel espectacular. El número de piezas de industria lítica, entre las que destacaba 1 punta de fecha de péndulo y aletas, era abrumador. Lo mismo ocurría con la industria ósea, con una increíble colección de arpones (uno esquisto con un motivo serpentiforme), azagayas, etc. Lo mismo ocurre con el arte mobiliar, donde apareció un fragmento óseo con un caballo grabado. La fauna, al igual que la industria lítica, es numerosa: ciervo, caballo, bóvido, etc.

También se encontraron cerámicas de diferentes tipos/épocas: cerámicas prehistóricas lisas y decoradas (con incisiones), cerámicas medievales e incluso algún fragmento catalogable como romano. Incluso en superficie, en el vestíbulo, se encontró una hebilla de bronce cuya cronología oscila entre los siglos VII y VIII d. de C. (HIERRO, 2011).

No es posible visitar la cueva de La Pila y su entorno, ya Solvay decidió volarla en la década de los 80 del siglo pasado. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento, su entorno y la privacidad de los propietarios de la finca, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

Podemos definir la cueva de Altamira como una de las grandes joyas,ya no solo de nuestra región, sino de toda la Peninsula Ibérica. Quién le iba a decir a M. Sanz de Sautuola que su nombre quedaría grabado en las paredes de esa enorme cavidad al igual que las decenas de representaciones pictóricas allí encontradas. Fue descubierta en el año 1875, y el propio Sautuola realizó las primeras excavaciones. Durante 4 años (1875-1879) encontró los grandes cuadrangulares negros del fondo de la cueva, aún sin saber que su hija daría un vuelco a la historia. Ese último año María (así se llamaba su hija), en un acto inocente, descubrió los maravillosos policromos que hoy ilustran miles de libros de historia. En el año 1880 Sautuola dio a conocer el resultado de sus investigaciones, siendo la comunidad científica muy escéptica en un primer momento. El posterior hallazgo de conjuntos rupestres en Francia a finales del XIX motivó que la cueva fuese reconocida por fin. A lo largo del siglo XX se han realizado diferentes estudios para profundizar más acerca de la cueva. Por ejemplo en 1906 H. Alcalde del Río publicó un estudio sobre las pinturas y las excavaciones en el vestíbulo. El trabajo/tratado más completo realizado hasta la actualidad vio la luz en el año 1935, y fue escrito por los arqueólogos H. Obermaier y H.Breuil. J. Gonzalez Echegaray ha sido de los últimos en estudiar el arte de la cavidad (sin incluir al CSIC ni a la comisión de investigación actual, ya que sus estudios se basan en la conservación). Se puede dividir en varias partes: En el vestíbulo se han encontrado niveles del Solutrense Superior y del Magdaleniense Inferior, con importantes restos de arte mobiliar (bastones de mando y huesos grabados). La zona denominada "cola de caballo" (galería final de la cueva) es la zona de mayor concentración de arte paleolítico. La Sala de los Polícromos es mundialmente conocida. Contiene un gran conjunto de bisontes de considerable tamaño, acompañados de una gran cierva y caballos. Las representaciones no solo son de animales, ya que también aparecen manos en negativo, signos antropomorfos e infinidad de elementos que han hecho que Altamira sea denominada como la "Capilla Sixtina del Arte Cuaternario". En la galería interior y en la sala central son frecuentes los grabados animales o naturalistas, como ciervos y caballos. En definitiva la cueva alberga arte y representaciones desde el Solutrense (18.000 a.C) hasta el Magdaleniense Inferior (16.500-14.000 a.C) de increíble calidad, las cuales al día de hoy no pueden ser visitadas por cuestiones de conservación.

La cueva de Los Emboscados (Matienzo, Ruesga) es otra de las maravillas desconocidas de nuestra región. Cierto es que su valor arqueológico es patente desde hace décadas, pero no posee la relevancia mediática como otras cavidades coetáneas. Haciendo una pequeña valoración personal, imaginemos que en nuestros días apareciese un espacio con industria lítica, cerámica de la prehistoria reciente y grabados rupestres con diferentes manifestaciones animales. No quiero ni pensar en el despliegue de medios, publicidad y promesas, como lo sucedido con la cueva de Aurea (Peñarrubia), que esto conllevaría. Curiosamente, al igual que la última cueva citada, se encuentra en una zona de difícil acceso, incluso se procedió igualmente a su cierre preventivo como podemos observar en la imagen. A modo comparativo, al igual que en Los Emboscados, este es el futuro que le espera a la recién descubierta cueva en el desfiladero de La Hermida: Cierre (desde hace ya más de 17 años en el caso de Matienzo) como otras tantas y por consiguiente, olvido administrativo. Una auténtica pena..

Volviendo al yacimiento en sí, se encuentra ubicado en la ladera sur del denominado monte de Fuente Las Varas. Como hemos visto en otras publicaciones, estamos ante una zona con una importante presencia de materiales calizos, lo que ha conllevado el desarrollo de un importante sistema kárstico en el que aparecen innumerables cavidades como esta. En nuestro caso, el camino hasta el abrigo que precede a la cueva, es de difícil localización y acceso complicado. Justo aquí se apreciaban los restos de un pequeño refugio de piedra que pudo ser utilizado como vivienda en época contemporánea. Una vez nos asomamos hacia su interior, nos encontraremos con un angosto paso de unos 12 metros que nos transporta hacia una gran galería interior casi rectilínea con una estrecha bifurcación hacia la izquierda. A unos 125 metros de la entrada, en un tramo de unos 20 metros aproximadamente, se encuentra el panel de grabados descubierto por Peter Smith en el año 1979, donde se han podido documentar más de una docena de representaciones animales como veremos posteriormente. Paradójicamente, esta cavidad era conocida mucho antes por diferentes grupos de espeleología que no hicieron hincapié en esta maravilla. Incluso años antes, en 1975, L. Mills había encontrado un canto tallado o chopper (ver imagen) en el sector central de la cueva.

Sería a partir de estos hallazgos cuando la cueva de Los Emboscados tomase nombre propio para arqueólogos e investigadores, en cambio no tanto para la sociedad de Cantabria. Este precedente podría ser un buen espejo en el que reflejar los hallazgos producidos en estos últimos años: Gran expectación mediática inicial (prensa, reportajes, etc), altas expectativas turístico-culturales y al final..olvido administrativo. Estamos acostumbrados a oír hablar de las cuevas visitables como si no hubiese muchas más en Cantabria, dejando de la lado decenas de cavidades como Los Emboscados. Un ejemplo: El portal institucional "Turismo de Cantabria" nos invita a visitarla (cuando no es visitable) y nos la marca en el mapa al lado de unos apartamentos turísticos en Matienzo..¿no te lo crees?. Aquí lo tienes

Es curioso como el Calero II, una de las cavidades con más renombre dentro de Cantabria, esta completamente olvidada. Con gran ilusión fui a sacar una foto de su boca y volví bastante desilusionado por cómo se encontraba su acceso. Una joya que sobrevivió a la explotación minera que yace abandonada a escasos metros y que por lo que parece (y ya ha sido denunciado), tiene "nuevos problemas" a los que enfrentarse. En diferentes ocasiones, y debido a la plantación de eucaliptos con la que convive (¿en serio una cueva con arte rupestre de 25.000 años está así?. Respuesta: En Cantabria SI), se ha denunciado que su techo se está viendo afectado por las raíces de estos arboles, que ya se dejan ver en diferentes puntos de la misma. Y no solo eso ya que la boca, como todo su entorno, se encuentra lleno de bardales y zarzas que dejan una paupérrima imagen de su boca.

Sea como fuere, fue descubierta en la década de los 90 del siglo pasado por miembros del CAEAP (Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica) y del G.E.I.S. C./R. Poco después, en el año 1995, un grupo de ambos colectivos dirigido por Jose Manuel Morlote y Emilio Muñoz realizarían un estudio sobre la misma, arrojando espectaculares resultados. Poco después, en el año 1997, sería declarada como Bien de Interés Cultural – BIC. En estos últimos años se ha ampliado el conocimiento de la cavidad, y queda pendiente la publicación y síntesis de todos los resultados que a buen seguro que dan alguna que otra sorpresa.

No cabe duda de que el Calero II es una de las joyas del arte rupestre en Cantabria. Ni su declaración como BIC (Bien de Interés Cultural) ni su inclusión dentro del INVAC (Inventario Arqueológico de Cantabria) ofrecen ninguna garantía ni legal ni conservacional sobre la misma. Todo ello independientemente de que tuviese que ser todo lo contrario, ya que ambas figuras recogen dentro de la Ley de Patrimonio de Cantabria 11/1998 que se han de exigir responsabilidades en los posibles daños que pueda sufrir, incluso por omisión de las administraciones…juzgad vosotros mismos la boca, su entorno y la reiteración en las denuncias de que los eucaliptos y sus raíces están afectando al techo de la misma. Cantabria Infinita lo llaman..

La cueva de La Lastrilla es uno de los iconos de la prehistoria, ya no solo del municipio de Castro Urdiales, sino de toda Cantabria. Esta majestuosa cavidad, conocida (como veremos a continuación) desde hace milenios por los pobladores de Samano e inmediaciones, es una maravilla tanto geológica como arqueológicamente. No en vano, hasta los antiguos moradores de la colonia de Flaviobriga (en el actual núcleo urbano de Castro Urdiales) eran sabedores de su existencia, constatándose restos de cerámica romana en el vestíbulo de la misma.

No obstante, su valor arqueológico fue puesto en valor a mediados del siglo pasado. Concretamente en la década de los 50 y 60, donde La Lastrilla se prospectó por el equipo de Camineros de la Diputación. Años más tarde sería prospectada y excavada por Felix Gonzalez Cuadra, quien localizaría el primer panel de grabados (además de excavar los enterramientos que citaremos más adelante). No debemos olvidar que, gracias al ego y la titulitis universitaria y administrativa del sector más "académico" de Cantabria, nos hemos visto privados de recuperar para la ciudadanía la colección Gonzalez Cuadra (ya fallecido). Esta colección estuvo a punto de ser recuperada y expuesta en Castro Urdiales y finalmente no se pudo llevar a cabo. No olvidemos que esta colección privada alberga increíbles piezas que ni siquiera alberga el propio Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria posee. Además, se perderá y diluirá por completo (en subastas y ventas privadas) dada la ineptitud e ineficacia de aquellos que quisieron (y quieren) demonizar todo aquello que hizo Gonzalez Cuadra hace ya más de 50 años. Volviendo a las investigaciones, a partir del año 1975 se encarga de su exploración el Grupo Espeleológico La Lastrilla (G.E.L.L.), quienes han realizado diferentes hallazgos tanto de manifestaciones de arte rupestre como de materiales arqueológicos de gran interés. A finales del siglo pasado, gracias al trabajo de divulgación y documentación realizado por Juan Tomás Molinero Arroyabe y Jose Francisco Arozamena Vizcaya, se publican diferentes documentos donde se indaga aún más en las investigaciones de la cavidad. Por último, ya en este siglo XXI, se ha llevado a cabo un gran proyecto de documentación y estudio global de las manifestaciones artísticas de la cavidad (Molinero y Arozamena 1993; Molinero 2000; Molinero et ali 2002; Montes et ali 2007; Garcia Diez et ali 2007), además de alguna que otra pequeña intervención arqueológica en el vestíbulo de la misma (Rasines, P.; Morlote, J.M. 2006).

No cabe duda de que nos encontramos en una cueva espectacular prácticamente desconocida fuera del ámbito académico. Una cueva que, incluso (dada su ubicación), podría ofrecernos algo más en relación a poder mostrar al público algo más que una "verja". No obstante, en Cantabria nos gusta mucho más presumir de trenes que nunca llegan, de minas de zinc que no existen…y en definitiva, de mucho humo y poca inversión cultural más allá de los proyectos de cabecera "afines" (que tapan mucho, por cierto). Cantabria Infinita lo llaman…

La cueva de Las Aguas es otra de las grandes desconocidas de Cantabria. Y no será en este caso por no haber sido estudiada y citada a fondo, siendo uno de los referentes en el ámbito académico. Más aún cuando fueron publicadas en el año 2016 las conclusiones del proyecto de investigación "Los Tiempos de Altamira", monográfico de 850 páginas donde se resumía el increíble trabajo llevado a cabo por el equipo dirigido por José Antonio Lasheras Gurruchaga en el entorno de la conocida cueva (concretamente en las cavidades de Las Aguas, Altamira, Cualventi y El Linar) y publicado poco después de su fatídica muerte. Muy a tener en cuenta que Las Aguas comparte ciertas similitudes con Altamira en cuanto a los materiales hallados en su interior (cerámicas prehistóricas, huesos y lapas análogas) y sin olvidar una circunstancia de extremada relevancia: Está a menos de 6 kilómetros en línea recta de la misma, lo que nos puede dar a entender que los núcleos poblaciones existentes en época Magdaleniense tal vez fuesen los mismos o, como poco, estuviesen bien comunicados.

Fue descubierta en Febrero del año 1909 por Herminio Alcalde del Río, quien dejó su impronta en gran panel donde aparecieron las manifestaciones rupestres en forma de graffiti en carboncillo. Por aquel entonces, quien sabe, tal vez tenia "miedo" de que alguien llegase un poco más tarde y se atribuyese el mérito de su hallazgo. Pasa hasta hoy en día, con "ciertas personalidades" (lo de atribuirse hallazgos que no son suyos), como para no tener miedo en la época dorada de los descubrimientos rupestres en Cantabria ?. Prácticamente a continuación fue estudiada por el propio Alcalde del Rio, Henri Breuil y Lorenzo Sierra, quienes publicaron los resultados en la conocidísima publicación "Les Cavernes de la Région Cantabrique" (1911). Ya se mencionaban dos bisontes rojos parcialmente grabados, que se pusieron en contexto y relación con los de Altamira (ya aceptados y confirmados como "validos" en el año 1902), además de la documentación de los diferentes signos rojos aparecidos por aquel entonces: Uno en forma de parrilla (en la imagen principal), un curioso grupo de pequeños puntos dentro de un bivalvo fósil (una almeja fosilizada) en la pared, un signo en forma de T y la existencia de algunos grabados sin mayor estudio por su parte. Documentaron también la aparición de los materiales citados previamente: Cerámicas prehistóricas encontradas en el vestíbulo, huesos y lapas.

Pasaron cerca de 40 años hasta que los camineros de la Diputación Provincial abrieron varias pequeñas catas en diferentes puntos, encontrando materiales asignables al Magdaleniense, además de encontrar fragmentos de cerámica de la Edad del Bronce. Estos últimos fueron depositados por V. Gutiérrez Cuevas en el MUPAC hacia el año 1969, pero a día de hoy están desaparecidos. Ese mismo año, Gutierrez Cuevas hizo dos calicatas en el abrigo de la entrada (accesible hoy en día) sin encontrar ningún tipo de resto arqueológico. Pero a diferencia de estas catas, otras dos realizadas en el interior de la cueva si dieron el resultado esperado: Se encontraron casi en superficie abundante material óseo, restos de hogueras e industria lítica. Poco después, miembros del Seminario Sautuola encontraron nuevamente cerámicas prehistóricas en su interior. Ya en la década de los 80 del siglo pasado, un equipo de la Universidad de Cantabria dirigido por Cesar González Sainz y Manuel González Morales revisó el arte rupestre conocido hasta entonces, encontrando figuras inéditas y reinterpretando otras (González Morales y González Sainz, 1985). Por último, ya inmersos en el siglo XXI, miembros de CAEAP (Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica) y del Gabinete arqueológico GAEM han añadido nuevos hallazgos de arte parietal desconocidos hasta entonces (C.A.E.A.P., 2003; Montes, Muñoz y Morlote, 2005).

Como hemos podido observar, estamos ante una cavidad estudiada desde hace prácticamente un siglo con muchos parones. Sin ser unas investigaciones de envergadura, las diferentes revisiones siempre han arrojado nuevos hallazgos de arte rupestre y materiales, apreciándose una clara línea evolutiva desde la "fijación" inicial por encontrar figuras monumentales hasta revisar el detalle de las paredes en busca de pigmentos y pinturas desdibujadas por el paso de los milenios. No cabe duda de que una revisión global de todo lo conocido hasta hoy daría sorpresas más que agradables en toda Cantabria, como ha ocurrido recientemente en El Pendo o el Monte Castillo. Cavidades mucho más estudiadas y que, aun así, siguen sorprendiéndonos.

Agradecimientos: GAEM Arqueólogos

La cueva de El Juyo es uno de los grandes tesoros ocultos de nuestra región. Siempre ha permanecido a la sombra de otras grandes cavidades con evidencias coetáneas a su periodo de ocupación, quedando su nombre y relevancia social lejos de lo que realmente merece. Pero no nos equivoquemos: Estamos casi con toda certeza ante el yacimiento del Magdaleniense Inferior más importante de la Península Ibérica. La excelente conservación del mismo permitió acceder a un espacio prácticamente virgen donde todas las evidencias arqueológicas habían permanecido intactas durante milenios.

Se sitúa en el barrio que la da nombre, en el fondo de una dolina a la cual se accede a través de un camino asfaltado que termina en una explanada (ver mapa). La entrada actual es de pequeñas dimensiones, actuando además a modo de sumidero parcialmente activo por donde transcurre un pequeño riachuelo que ha formado en la roca un nivel subterráneo. A diferencia de sumideros activos como el de la Cueva de Covalejos, donde el agua sigue arrastrando evidencias prehistóricas sin que nadie ponga remedio, en El Juyo tenemos la inmensa suerte de que el agua ha creado su "camino" inmediatamente por debajo del nivel habitado. Quiere decir esto que su estratigrafía se ha conservado a la perfección, quedando el "cauce" muy por debajo del nivel fértil del yacimiento. Si nos situamos en su entrada actual y miramos hacia la izquierda, podríamos ubicarnos virtualmente en lo que fue el acceso primitivo. Al acceder a su interior por dicha boca (de un modo figurado) llegaríamos vestíbulo, el cual se encuentra parcialmente colmatado por desprendimientos y coladas estalagmíticas. Adentrándonos en sus entrañas nos encontraremos con galerías de proporciones considerables que zigzagean hasta reducirse en su tramo final. Habremos recorrido un total de 300 metros aproximadamente.

Como veremos a continuación más en detalle, nos encontramos ante una cueva con evidencias que abarcan desde los periodos Magdaleniense Inferior y Medio (17.000-14.000 años) hasta la época Altomedieval (siglos VIII-X), pasando por la Edad del Bronce (3.500 años) y por épocas visigodas (siglo VII).

Destacar por último, que el Museo Altamira presentó una monografía sobre el increíble trabajo de investigación de Echegaray y Freeman que tituló "Excavando la cueva de El Juyo. Un santuario de hace 14.000 años", que podéis encontrar adjunto en el artículo. ¿Alguien da más?

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by