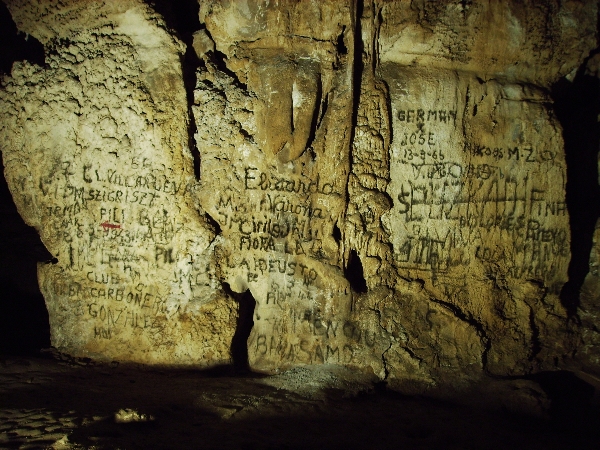

Al igual que ocurre con tantas cavidades en Cantabria, la última la cueva Áuria, muchas de ellas toman el nombre/s de aquellas personas que les dieron un uso (principalmente ganadero). Este también es el caso de la cueva que nos ocupa: La Cueva Juan Gómez o Cueva de La Hoz. Concretamente, muchos hablan de cuevas en vez de cueva, ya que tiene tres bocas contiguas que parecen llevar a tres lugares diferentes. Pero nada más alejado de la realidad, ya que todas ellas llevan a un enorme vestíbulo que ha sido, por desgracia, maltratado por grafitis e inscripciones modernas. Circunstancia más que normal, como en otros casos como la cueva de Las Cáscaras, cuando son lugares muy frecuentados y visitados masivamente por gente de los alrededores desde finales del siglo XIX

En un inicio, la cueva fue estudiada a nivel espeleológico por el biólogo C.Bolivar en 1916, pero no sería hasta la década de los 50-60 del siglo pasado cuando se descubriría el potencial arqueológico (tanto a nivel estratigráfico como de arte rupestre) de la misma por F. González Cuadra. En sus excavaciones encontró un fértil yacimiento donde los vestigios de hogares (con restos cerámicos), las hachas de piedra pulimentada o los restos óseos y moluscos daban a entender que se encontraba ante un gran hábitat. Entre los años 1966 y 1978 sería estudiada intermitentemente por miembros del antiguo Museo Regional de Prehistoria y Arqueología (actual MUPAC), concretamente en dos sondeos realizados en el vestíbulo citado. Estas intervenciones no hicieron más que reafirmar la riqueza material de la cueva, encontrándose un nivel inferior atribuido al Magdaleniense que contenía industria lítica (lasca de sílex), industria ósea (punta de flecha de pedúnculo y aletas), restos de fauna o fragmentos cerámicos. Ya en los años 80, el Grupo Espeleológico La Lastrilla (G.E.L.L.) explora y topografía la cueva, recogiendo incluso materiales en superficie procedentes de las excavaciones previas. Por último, en el año 1989, miembros del Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica (conocido como C.A.E.A.P.) encontraron la que es, hasta día de hoy, la última manifestación rupestre de la cueva Juan Gómez.

El desarrollo explorado hasta el día de hoy nos traslada a una cavidad de unos 1.200 metros de longitud. La tradición oral hablaba de que la cueva atravesaría todo el macizo y saldría al otro extremo, circunstancia fue descartada tras la citada exploración. Tras atravesar cualquiera de las 3 bocas, ya en el vestíbulo, encontramos una galería hacia la derecha de unos 60 metros de longitud. Aquí encontramos una sala (denominada Sala I) de unos 30 metros de ancho por 20 de fondo. Desde este punto se accede a través de un corredor descendente a otra planta semicircular de grandes dimensiones (Sala II), unos 40 metros de diámetro, donde las formaciones de estalagmitas, estalactitas y coladas son de bella factura. Por último, en dirección oeste, parte una pequeña galería que culmina en la Sala III.

Dentro de la cueva Juan Gómez se han encontrado infinidad de materiales, entre los que destaca un lote de punzones (15) de hueso, y una aguja muy fina decorada con grabados en forma reticular. Se cita también el hallazgo de una figurilla femenina de unos 28 cm denominada “La Venus de Hoz”, además de un lote de cerámicas de tipo campaniforme. También se ha documentado la presencia de hogueras y restos cerámicos en la galería de los “rostros humanos”. Esta sala, a unos 150 metros de la entrada, posee sobre una gran colada estalagmita tres figuras grabadas con formas similares a cabezas humanas, de ahí su nombre. A unos 30 metros de esta sala, en un punto un poco más elevado que los grabados anteriores, volvemos a encontrar lo que podría representar otra cara humana. Estas representaciones siguen siendo toda una incógnita, si bien se piensa que no tienen un origen Paleolítico.

De todos modos, nos encontramos con grabados y representaciones en esta cueva que sí pueden atribuirse a este periodo. Por ejemplo, a continuación de la verja de protección que cierra la galería de entrada, nos encontramos con una figura de cérvido grabada a unos 50 cm del suelo, sobre una pequeña roca. Incluso en la sala de los “rostros”, en un tramo de la pared derecha, nos encontramos con la figura de un bisonte grabado. Por último, siendo esta la representación más recientemente hallada, en el vestíbulo se ha detectado un signo en pintura roja.

Todos podemos disfrutar de la cueva Juan Gómez, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrerlo a píe. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

El abrigo/cueva de Cualventi (Oreña, Alfoz de Lloredo) es otra de las grandes desconocidas de nuestra región. Y no será por no albergar un potente yacimiento del Magdaleniense (Inferior, Medio y Superior), si bien es cierto que sus representaciones de arte rupestre como tal no son tan llamativas como espera el "gran público". A modo de curiosidad, es una cavidad no visitable que aparece en el portal de Turismo Cantabria como atractivo turístico (¿eign?), y en el portal de Cuevas de Cantabria donde deberían de aparecer todas las cuevas con arte rupestre de la región…no aparece. En fin, en Cantabria somos #asin ;)

Volviendo al enclave, se encuentra ubicado en el barrio de Perelada, y es de fácil acceso ya que a través de un camino rural se puede llegar sin problema. Al llegar a una zona despejada de eucaliptos, orientado al Oeste, nos encontraremos con un enorme abrigo donde se vislumbra una pequeña puerta que da acceso a la cueva. Desde allí, ya en el interior de la misma, nos encontramos un vestíbulo descendente (de unos 10 metros de largo por 8 de ancho) que nos adentra en un pequeño laberinto kárstico de cerca de un kilómetro.

Oficialmente fue descubierta a mediados del siglo XX, si bien es cierto que se puede corresponder con la "cueva de Oreña" que fue explorara por A. González Linares y S. Calderón hacia el año 1870. Desde su descubrimiento oficial hasta los años 70, se produjeron en su interior numerosas catas (en parte por los Camineros de la Diputación) hasta que en el año 1976 el antiguo director del MUPAC – Miguel Ángel García Guinea, realizó las primeras excavaciones sistemáticas de la mano de R.Rincón. Estas continuaron progresivamente salvo en momentos puntuales debido a las diferencias con los propietarios del terreno, hasta que en 1993 el Centro de Investigación del Museo de Altamira llevó a cabo una limpieza de cortes, toma de muestras y documentación del arte rupestre. Todo ello en su campaña "Los tiempos de Altamira". Diez años después, de la mano nuevamente del Museo de Altamira, se reafirmaría la importancia del yacimiento y de su arte rupestre, siendo guía fundamental para llegar a esta conclusión las antiguas investigaciones de García Guinea.

Qué duda cabe sobre su importancia si echamos la vista atrás en todas esas intervenciones. Una cueva (y abrigo) que para los entendidos es un prolífero yacimiento Magdaleniense y por desgracia para el resto de la sociedad es una auténtica desconocida.

La cueva de Cudón (Miengo, Cantabria) es una de las joyas olvidadas de nuestra región. Imaginemos el arco Cantábrico en el Gravetiense arcaico: una época fría en toda nuestra vertiente donde abundaban especies como el mamut y los capridos. Hablando de una cueva con arte rupestre podríamos atar cabos y, sin saber mucho más, pensar que en su interior existen diferentes representaciones animales capaces de dejarnos con la boca abierta..pues no, en Cudón no. "Que desilusión" pensarán muchos, sin siquiera saber que los últimos estudios en su oscuro interior nos acercan a una hipótesis de lo más fascinante. Una tendencia única y diferenciada en una época que, por definición, asociamos siempre a grandes artistas prehistóricos. Estamos hablando del aniconismo, una total ausencia de representaciones gráficas relacionadas con alguna creencia o elemento naturalista (animales, personas, etc) en particular. No confundir con "iconofobia", donde existe miedo o recelo a las imágenes o figuras citadas previamente, pudiendo incluso llegar a destruir cualquier representación de aquello que no comparte. De hecho, tras muchos estudios e interpretaciones, se cree que esa más que posible tendencia "anicónica" convivió con arte rupestre coetáneo a su época relacionado con motivos animales. Esto nos habla de una variante socio-cultural diferenciada, tal vez más unida a lo sensorial (como luego veremos) y espiritual…a su modo.

Volviendo a la cavidad, se sitúa por debajo de la carretera que une las localidades de Requejada y Miengo, justo en el núcleo urbano de Cudón (viva el entorno de protección). Se trata de un sumidero con una longitud total de unos 2 kilómetros, conformándose en su interior unas paredes y techos prácticamente lisos. Descubierta en 1929, fue posteriormente investigada por Alcalde del Río, H. Breuil, Obermaier y Carballo, quienes ya por aquel entonces hicieron hincapié en la existencia de algunas pinturas y del yacimiento arqueológico existente (sobre todo en el vestíbulo). Hasta la década de los años 80 del pasado siglo no fue documentada con cierto detalle (Muñoz, San Miguel y Gómez 1991), encontrándose de igual modo otro gran número de manifestaciones de arte rupestre. Desde el año 2011 el gabinete arqueológico GAEM lleva a cabo un estudio sistemático de esta cavidad tanto en el yacimiento arqueológico como en el análisis de las manifestaciones pictóricas, siendo ellos quienes plantean la hipótesis aniconista (con gran acogida) no solo de esta cueva, sino de otras cavidades coetáneas de la vertiente Cantábrica con representaciones similares que apoyan esta teoría.

Al día de hoy conocemos que su boca permaneció sellada como tal hasta su descubrimiento en 1929, realizándose pequeñas incursiones a través de pequeños accesos durante la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media. Esta información se conoce sobre todo gracias a la datación de una serie de pinturas negras (carbonosas) datadas por Carbono 14 en esas épocas históricas y por algunos materiales hallados (en paradero desconocido) en las primeras excavaciones de los años 30. Los últimos estudios, dirigidos por Ramón Montes Barquín, revelan que el acceso desde el vestíbulo a las zonas interiores de la cueva pudo estar cegado durante el tramo final del Paleolítico Superior, pudiendo ser esta la razón por la cual no existe en esta zona registro grafico posterior al período Gravetiense. Todo lo contrario que en el citado vestíbulo, muy dañado por las excavaciones en los años 30, donde se encuentran niveles del Paleolítico Superior y Medio. No debemos olvidar una cita de Alcalde del Río (1934) donde también menciona la presencia de evidencias Magdalenienses, de las que tan solo se conserva una azagaya en el MUPAC.

Estamos, en definitiva, ante un increíble yacimiento que permanece en el olvido administrativo. Un ejemplo clarificador: Este mismo año (2014), en plena campaña electoral se dio a conocer el hallazgo de una pequeña cavidad con arte rupestre en el desfiladero de La Hermida, la cueva de Aurea. Menos de 20 m2 en una escarpada pared, prácticamente inaccesible, que fue visitada por el Presidente de Cantabria, el Consejero de Cultura y decenas de medios de comunicación. Video-reportaje incluido nos explicaron cómo las 2-3 representaciones pictóricas (esquemáticas) que albergaba serían uno de los motores económicos y de investigación del municipio de Peñarrubia…Cudón está al pie de la carretera y tiene más de 700 representaciones entre representaciones y grabados…y nadie se acuerda de ella.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by