Los bastones perforados (conocidos como bastones de mando) son sin duda una de las piezas arqueológicas más enigmáticas de la prehistoria a nivel europeo. En Cantabria somos unos auténticos privilegiados, ya que tenemos varios y exquisitos (en cuanto a su decoración se refiere) ejemplos de esta maravilla del arte mueble paleolítico. Si Altamira y las cuevas del Monte Castillo son, sin dudarlo, referentes en cuanto al arte rupestre a nivel mundial (gracias a su variado contenido de pinturas y grabados), los bastones de la cueva del Castillo, El Pendo, la cueva del Valle y Cualventi no se quedan atrás en cuanto a calificativos.

Pero ni mucho menos son los únicos en nuestra región. Desde principios del siglo XX hasta nuestros días (el último, encontrado en El Pendo en el año 2016, un fragmento eso sí) han sido varios los encontrados en diferentes cuevas con diferentes estilos decorativos. Circunstancia esta que nos lleva hasta la cúspide en cuanto a este tipo de piezas se refiere. Uno de los primeros en aparecer fue el del Monte Castillo. Fue descubierto por Hugo Obermeier a principios del siglo XX y enseguida llamaría la atención entre la comunidad científica. Posee una longitud aproximada de unos 25 cm, lo que lo convierte en uno de los más grandes de nuestra comunidad autónoma. Realizado en asta de ciervo, posee un grabado de un ciervo macho con un nivel de detalle espectacular: Increíbles cuernas, papada, cuartos traseros, orejas…el grabado grueso e inciso recalca aún más los relieves de este. Actualmente, al igual que parte de los materiales del yacimiento de Monte Castillo de principios de siglo, es propiedad del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander – MAS. No obstante, se encuentra expuesto en el MUPAC de Santander además de tener una réplica en el Museo Nacional de Arqueología en Madrid.

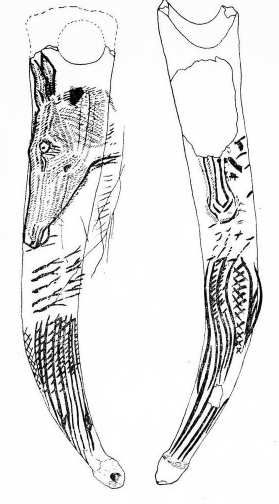

Tras esta pieza, otra de las más relevantes dentro de los bastones perforados, se encontró en la cueva del Pendo, en Camargo. En este caso, el hallazgo se produciría en las excavaciones dirigidas por el padre Jesús Carballo a principios de siglo XX sin ser el único por aquel entonces pero sí el más espectacular. No se tiene la certeza de si está realizado en asta de ciervo o incluso de reno (material también extendido por toda Europa en la realización de este tipo de bastones), si bien sus grabados están perfectamente definidos. Nos encontramos dos cabezas de cierva, una cabeza de caballo y diferentes símbolos en forma de equis. Todo ello de bella factura y realizado en un soporte de entre 15-20 cm, lo que nos da a entender la complejidad de la talla en el mismo. Una cierva entre otros motivos (además de un posible antropomorfo y otros trazos) también es la temática escogida por los antiguos pobladores de la cueva del Valle (Rasines) en otro de los bastones icónicos de Cantabria y tal vez menos conocido. Realizado también en asta de ciervo, fue descubierto a principios de siglo XX en las excavaciones del padre Lorenzo Sierra, desapareciendo en el transcurso de la Guerra Civil. Afortunadamente existe un molde de yeso del mismo en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Ya a finales del siglo XX, en el año 1986, aparecería otro espectacular bastón perforado en la cueva de Cualventi (Oreña) en las excavaciones dirigidas por Miguel Ángel García Guinea. En este caso el motivo decorativo y su posición nos recuerda al ciervo del bastón de El Castillo, si bien la longitud de este lo convierte en el mayor encontrado hasta nuestros días: 30 cm. Y por último, en este pequeño recorrido entre los bastones perforados más relevantes (no quiere decir que no haya más, que los hay y de bella factura), viajamos nuevamente hasta la cueva de El Pendo y a una época no muy lejana: En el año 2016, en el marco de Investigaciones llevadas a cabo por el IIPC - Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria de la Universidad de Cantabria y dirigidas por Edgard Camarós, Marián Cueto y Pablo Arias, aparece nuevo un fragmento de bastón perforado en la cueva de El Pendo. Se uniría a las otras 10 piezas anteriores de esta tipología encontradas en la cavidad, lo que la convierten sin lugar a duda en un referente mundial del arte mueble paleolítico.;

No cabe duda de que los bastones perforados de Cantabria son uno de los iconos por excelencia de la prehistoria europea. Este pequeño recorrido de casi un siglo nos tiene que dar pie a pensar que aún hoy existen decenas de bastones perforados esperando a ser descubiertos en nuestra tierra. Desgraciadamente, el compromiso y la inversión de nuestra Consejería de Cultura es paupérrimo de cara al potencial que tenemos. Es preferible dar 2,5 millones de € al alcalde de Suances para que arregle el Palacio del Amo (del siglo XIX) y así ayudarle a que parezca que le gusta la cultura tras tapar el yacimiento de romano de Portus Blendium con un parking. Cantabria Infinita lo llaman..

Respecto a la cronología de los mismos, no existen dudas. Todos ellos están adscritos al Paleolítico Superior, concretamente al Magdaleniense. Está época supuso una auténtica revolución en la utilización de la industria ósea elaborada: Arpones, propulsores, agujas, punzones y azagayas formaron a pasar parte del uso cotidiano, permitiendo a los antiguos pobladores una mejora en el aprovechamiento de todos los recursos de los que disponían. Las agujas, punzones, arpones y otros tuvieron continuidad en el tiempo más allá de este tiempo pero…¿Qué pasó con los bastones perforados? ¿Porqué no hubo continuidad en su elaboración?

Estas preguntas siguen a día de hoy sin resolver, más que posiblemente unidas a la pregunta del millón: ¿Qué utilidad tenían los bastones perforados?. Desde la aparición del primero, esta pregunta se ha convertido en recurrente dado que nadie tiene la total certeza de su utilidad. Y no será por la formulación de hipótesis, de las cuales existen cerca de 40 que vamos a intentar sintetizar en las más extendidas. Esta síntesis la conocemos gracias a la tesis doctoral realizada en 2016 por Francisco José Redondo Sanz, quien aunó las teorías de más de 100 investigadores de todos los tiempos a este respecto. El resultado fue el siguiente:

Hornos de la Peña es una cavidad de desarrollo lineal de unos 150 metros aproximadamente. Posee un vestíbulo que comunica con amplia galería mediante un pequeño paso. La cueva termina en una sala compleja de medianas proporciones. Fue descubierta por H. Alcalde del Río quien la publica 3 años después en solitario, y acompañado por Breuil y Sierra en 1911. Fue excavada por el Instituto de Paleontología de Paris a principios de siglo, descubriendo interesantes hallazgos. Todo ese trabajo se vino abajo con la Guerra Civil, donde Hornos de la Peña fue ocupada como refugio. Como se puede suponer, se sufrieron daños irreparables en esta época. Aún asi se sabe del yacimiento muesteriense, auriñaciense, solutrnese, Magdaleniense Medio y Calcolítoco del vestíbulo. La cueva tiene un conjunto exterior, en un bloque suelto y en la pared del vestíbulo con varias representaciones animales tales como un bisonte, un caballo, una cabra y diversas líneas, realizados todos ellos con un trazo grueso. Dentro el conjunto varía de trazo, convirtiéndose en grabados incisos. Además el panel es uno de los más amplios de toda la franja Cantábrica, destacando los caballos y bisontes representados. Otros grabados significantes son un gran ciervo, la cabeza y el cuello de un reno. Entre las pinturas es fácil reconocer un caballo de tamaño reducido y en color negro. Los grabados del vestíbulo son del estilo II Leroi-Gourhan (Gravetiense), mientras que el conjunto interior data del periodo Magdalaniense.

El descubrimiento de la cueva de Auria fue un auténtico acontecimiento mediático allá por 2015. Artículos en prensa nacional, videos entrevistando al alcalde de Peñarrubia, titulares mediocres en prensa regional para ensalzar el hallazgo tales como "signos más antiguos que los bisontes de Altamira" (como si no hubiese arte rupestre en Cantabria más antiguo que Altamira y con entidad propia, sin comparativos). En definitiva, independientemente del gran hallazgo que supuso para la comunidad científica, merecía la pena la romería mediática para hacer ver "lo que importa la cultura". Pero lejos de todo esto, a los cinco años de su descubrimiento, estamos ante otra cueva que pasa inadvertida en un entorno plagado de cavidades que a buen seguro tienen más muestras de la presencia de nuestros ancestros en la zona.

Su valor arqueológico fue descubierto en Febrero de 2015 cuando Raquel Hernández y Manel Llenas, miembros del Espeleo Club Sabadell, exploraban la conocida como cueva Auria. Su nombre viene dado por la persona que la utilizó en el pasado como refugio de cabras, practica muy habitual en la zona dada la gran presencia de cuevas donde poder resguardar el ganado. Tras sobrepasar un murete artificial puesto en el pasado para que el ganado no se precipitase hacia el fondo, los espeleólogos observaron una serie de manchas y puntos que notificaron de inmediato al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Peñarrubia. Cabe destacar que los últimos llevan apoyando al Espeleo Club Sabadell en la investigación y documentación de cavidades en el entorno del Desfiladero de la Hermida desde hace más de 20 años.

El 3 de Marzo de ese mismo año, diferentes expertos corroboran la importancia del arte parietal de la cueva Auria, procediéndose al inmediato cierre para su conservación. Y desde entonces, poco más se sabe de la misma. Una aparición en el programa Arqueomania en 2017 y un artículo publicado en 2018 por Jose Manuel Morlote, Emilio Muñoz, Ramón Montes y Roberto Ontañon en la revista científica "International Newsletter on Rock Art" (INORA). Este último es la única publicación que ahonda en el valor arqueológico de un modo profesional en la cavidad, aunque tan solo está disponible en francés/inglés. Una gran referencia científica pero que queda lejos del ansia municipal (así vendido en medios regionales) de convertir a Peñarrubia "en un referente del arte rupestre" para la sociedad. Lo mismo pensarían en Cudón, cuya magnifica cueva está a los pies de los contenedores de basura de una urbanización, en Lamasón con la espectacular (y prácticamente desconocida) cueva de Los Marranos o en Comillas con cueva de La Meaza, que incluso muchos oriundos no saben siquiera que existe.

La cueva de El Juyo es uno de los grandes tesoros ocultos de nuestra región. Siempre ha permanecido a la sombra de otras grandes cavidades con evidencias coetáneas a su periodo de ocupación, quedando su nombre y relevancia social lejos de lo que realmente merece. Pero no nos equivoquemos: Estamos casi con toda certeza ante el yacimiento del Magdaleniense Inferior más importante de la Península Ibérica. La excelente conservación del mismo permitió acceder a un espacio prácticamente virgen donde todas las evidencias arqueológicas habían permanecido intactas durante milenios.

Se sitúa en el barrio que la da nombre, en el fondo de una dolina a la cual se accede a través de un camino asfaltado que termina en una explanada (ver mapa). La entrada actual es de pequeñas dimensiones, actuando además a modo de sumidero parcialmente activo por donde transcurre un pequeño riachuelo que ha formado en la roca un nivel subterráneo. A diferencia de sumideros activos como el de la Cueva de Covalejos, donde el agua sigue arrastrando evidencias prehistóricas sin que nadie ponga remedio, en El Juyo tenemos la inmensa suerte de que el agua ha creado su "camino" inmediatamente por debajo del nivel habitado. Quiere decir esto que su estratigrafía se ha conservado a la perfección, quedando el "cauce" muy por debajo del nivel fértil del yacimiento. Si nos situamos en su entrada actual y miramos hacia la izquierda, podríamos ubicarnos virtualmente en lo que fue el acceso primitivo. Al acceder a su interior por dicha boca (de un modo figurado) llegaríamos vestíbulo, el cual se encuentra parcialmente colmatado por desprendimientos y coladas estalagmíticas. Adentrándonos en sus entrañas nos encontraremos con galerías de proporciones considerables que zigzagean hasta reducirse en su tramo final. Habremos recorrido un total de 300 metros aproximadamente.

Como veremos a continuación más en detalle, nos encontramos ante una cueva con evidencias que abarcan desde los periodos Magdaleniense Inferior y Medio (17.000-14.000 años) hasta la época Altomedieval (siglos VIII-X), pasando por la Edad del Bronce (3.500 años) y por épocas visigodas (siglo VII).

Destacar por último, que el Museo Altamira presentó una monografía sobre el increíble trabajo de investigación de Echegaray y Freeman que tituló "Excavando la cueva de El Juyo. Un santuario de hace 14.000 años", que podéis encontrar adjunto en el artículo. ¿Alguien da más?

La cueva de La Pasiega también se descubrió por casualidad, esta vez en una campaña de excavación en la cueva del Castillo (año 1911). Dos años más tardes se publicaron los primeros estudios sobre la misma y el Castillo. Ante todo debemos de destacar que La Pasiega es la cueva con mayor numero de representaciones de toda la Península Ibérica (dato apabullante) llegando a albergar un total aproximado de 916. Del total siempre se suelen destacar unos 300 animales y 3 antropomorfos. Uno de ellos es de gran belleza, representando (muy posiblemente) un icono de caza o al brujo de la tribu. Se trata de un cuerpo humano con cabeza de bisonte. La última campaña que sacó a la luz varias de estas pinturas se llevó a cabo entre los años 1983 y 1993. Llama la atención la gran cantidad de símbolos aquí encontrados, los cuales dan pie a la imaginación. No debemos de olvidar el gran conjunto de caballos, corzos, y como no la representación de un ave, un ciervo y un pez, siendo estos últimos extraños dentro de las pinturas rupestres. Decir que la gran mayoría son realizadas en ocre y líneas de trazo ancho, y que el trazado laberíntico de la misma es de relativa importancia.

Con una fecha aproximada de 40.800 años, las pinturas de la cueva del Castillo de Cantabria han sido datadas como una de las primeras realizadas por los humanos modernos, aunque también pudieron haber sido realizadas por los Neandertales. Según señala A. Pike, investigador arqueólogo de la Universidad de Bristol (Reino Unido), basando estos resultados en las dataciones realizadas por su equipo, tras estudiar docenas de pinturas de un total de 11 cuevas del norte de España.

Esta gruta es un icono de gran valor para conocer como vivían los cantabros de la prehistoria. En Europa es una de las más relevantes, no solo por la antiguedad de las pinturas que alberga, sino por cualquiera de sus elementos. Se debe destacar su nivel de estratificación, ya que posee 25 niveles diferentes, lo cual hace de esta cueva algo increíble. Su descubrimiento se produjo allá por el año 1903, por el señor Hermilio Alcalde de Río. El descubridor no quiso poner el peligro todo lo que allí acontecía, hasta que en el año 1906 comenzó ha mostrar al mundo su gran hallazgo. El patrimonio arqueológico que había en Puente Viesgo llegó a oídos del Príncipe Alberto I de Mónaco, gran amante de la prehistoria y de los yacimientos arqueológicos. Este decidió, en el año 1910, apadrinar la investigación que seria dirigida por el propio Hermilio Alcalde del Río y otros colaboradores como Herny Breuil, Paul Wernert y Hugo Obermaier. Las excavaciones iniciales durarían 4 años, descubriéndose infinidad de materiales y pinturas rupestres. La primera Guerra Mundial truncaría las investigaciones, pero hasta entonces se habían descubierto diferentes niveles estratigráficos (unos dicen que 25 y otros que 26) que demostraban la existencia de ocupación humana a lo largo de 150.000 años. Al terminar la guerra no se reanudaron los trabajos y hubo que esperar al año 1980 para que de nuevo hubiese actividad en la cueva del Castillo. En esos años Victoria Cabrera y Federico Bernardo de Quirós se pusieron manos a la obra, centrando sus investigaciones en la franja que agrupa entre los 50.000 y los 36.000 años. Sus investigaciones dieron a conocer teorías tan impresionantes como que los neandertales y los humanos modernos llegaron a coexistir, revocando así la teoría tradicional que dice que ambos no poseían interrelación. Todos estos descubrimientos se realizaron en el yacimiento encontraron en el “exterior” de la cueva, justo a la entrada que hoy en día conocemos. Las obras que se han realizado para la mejora de los accesos e instalaciones han dato lugar a una cubierta artificial sobre la cueva tal y como era en la antigüedad. Justo debajo de esta cubierta se encuentra el gran yacimiento estratigráfico, el cual posee una altura de entre 18 y 20 metros. Una vez adentrados en su interior nos encontramos una cavidad fascinante. Posee alrededor de 759 metros de profundidad, de los cuales 500 metros son de recorrido en la visita. Los restantes solo están a disposición de privilegiados investigadores. En su interior existen unas 300 pinturas rupestres, de las cuales 200 son de animales, 50 de signos y otras tantas de manos en negativo. Para realizar las manos en negativo tan solo ponían su mano y soplaban a través de pajas oxido de hierro, abundante en la zona. De ese medio centenar de manos la gran mayoría son manos izquierdas, lo que da a entender que los hombres o mujeres que lo pintaron eran diestros. En su interior cabe destacar el lugar conocido como “techo de las manos”, donde vemos una gran agrupación de las mismas junto a figuras de bisontes, caballos, ciervas, etc. Además muchas formas encontradas en su interior (una hilera de puntos de oxido o diversas formas geométricas) dejan lugar a la imaginación. Sus pinturas y grabados, con variedad de estilos y técnicas, hacen deducir a los expertos que pertenecen a varias épocas del Paleolítico Superior, entre 20000 y 13000 años de antigüedad. Esta cueva es la gran joya de todo el conjunto.

La cueva de La Clotilde, o de La Lora como también se la conoce, es sin lugar a duda una de las más maltratadas durante el siglo XX en Cantabria. Una cavidad espectacular, con unos grabados únicos, que han sido sistemáticamente destruidos hasta dejarlos prácticamente irreconocibles. Y no, en este caso no se puede alegar dejadez institucional o motivos político / administrativos sino la torpeza y la falta de conciencia patrimonial de gente que entró en la cueva, lo vio y por el motivo que fuese…lo destruyó.

Fue descubierta en el año 1906 por Hermilio Alcalde del Rio, quien la renombraría como La Clotilde en honor a su hija mayor. A modo de curiosidad, su hija menor también "prestó" su nombre (Angelita) a una cueva prehistórica en Cantabria. Poco después de su descubrimiento, junto con H.Breuil, descubren el panel de grabados. Sería incluida poco después en la célebre obra "Les Cavernes de la Région Cantabrique" (1911), circunstancia por la cual adquiriría gran difusión y relevancia a nivel científico. En la década de los 50, Eduardo Ripoll visitó la cueva para estudiar y revisar los grabados, encontrándose ya con la mala noticia del deterioro de una de las figuras. Así lo comunicó en el IV Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Burgos en el año 1955, donde detalló que algún visitante anónimo había tachado con diferentes líneas y aspas uno de los bóvidos representados. En esa misma década los Camineros de la Diputación realizaron catas en el vestíbulo de la cueva. Desgraciadamente, a finales de esta década se produce la gran destrucción de los grabados de La Clotilde.

El 23 de mayo de 1959 un capataz de los camineros denunció los hechos tras comunicarle el Ayudante del Ingeniero de la Diputación de Santander los graves daños causados en la puerta de acceso a la cueva, totalmente destrozada con piedras. En el interior las noticias eran mucho más desalentadoras..habían destruido el panel de los grabados. La autoría se atribuyó a un grupo de jóvenes de Quijas: 5 menores, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, y un sexto con 16 años (mayoría de edad penal por aquel entonces). Un daño irreparable que se repetiría sistemáticamente (con mucha menor gravedad) contra la puerta de acceso de La Clotilde y sus paredes durante décadas. A principios de la década de los 80, miembros del Colectivo para la Ampliación de Estudios Prehistóricos – CAEAP revisan nuevamente la cueva y descubren nuevas representaciones de arte rupestre, encontrando grabados incompletos de otros bóvidos y numerosas manchas rojas en diferentes paneles de la pared. También sería revisada poco después por Virgilio Fernández Acebo, miembro de la Sección de Espeleología del Seminario Sautuola de la ACDPS.

Nos encontramos ante una cavidad absolutamente maltratada, de la cual no podremos volver a disfrutar tal y como la conocieron sus descubridores a principios del siglo XX. Unos espectaculares grabados que permanecen en la memoria colectiva de muchos pero que de cara al gran público son unos auténticos desconocidos. Una belleza plasmada en la pared arcillosa de La Clotilde cuya fragilidad es ejemplo a tomar muy en cuenta en el siglo XXI en otras cavidades hoy desprotegidas.

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by