Verdaderamente no está claro si debemos de incluir este enclave como yacimiento/cueva o como colector de aguas residuales. Si, si, has leído bien. Y con todo, estamos hablando de un municipio (Santillana del Mar, Cantabria) que lidera mundialmente el ranking de arte rupestre con la archiconocida Altamira, pero que por contrapartida esconde alguna que otra vergüenza como esta. Además, la cueva de La Raposa pudo ser clave no solo en el conocimiento del posible pasado romano de Vispieres, sino que también pudo albergar algún vestigio prehistórico ya perdido entre las aguas residuales que día si y día también transcurren por su interior.

Esta cavidad, conocida por los vecinos de la zona desde tiempos inmemoriales, fue investigada (espeleológicamente hablando) en la década de los años 60 por la S.E.S.S. – Sección de Espeleológica del Seminario Sautuola quienes por casualidad encontraron una punta de silex en su interior. Años después, miembros del C.A.E.A.P - Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica reconocería la cueva, encontrando nuevos materiales arqueológicos e identificando restos de pinturas negras. A partir de aquí, la cueva de La Raposa es incluida es diferentes publicaciones científicas como uno de los yacimientos a estudiar/conservar en nuestra comunidad autónoma. Pero en vez de eso, fue utilizada por el Ayuntamiento de Santillana del Mar como colector de aguas residuales, siendo este hecho denunciado por la A.C.D.P.S (Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo) en varios medios de comunicación locales e incluso a través de la Consejería de Cultura de Cantabria. Incluso se escribió una carta al Ayuntamiento para reconducir la situación (hablamos de la década de los 90)..de nada sirvió.

Hoy en día, la cueva (o colector) de La Raposa es fácilmente identificable en la rotonda que nos lleva a la cercana localidad de Vispieres. Se reconoce por un bardal donde la humedad que baja por la cercana canalización marca el camino hacia el colector..quien sabe si donde tenemos una rotonda hay un yacimiento romano (todo apunta a que en las inmediaciones, luego veremos porqué) y donde está el colector un yacimiento prehistórico. De lo que no hay duda es que los materiales e indicios no sirvieron de nada para conservarla. Eso sí, tu no te acerques a la boca o entres ya que te podrían acusar de estar prospectando visualmente. Cantabria, esa tierra donde el doble rasero no tiene límite alguno…Infinita la llaman.

La cueva de La Raposa posee una boca orientada al Suroeste y que destaca por ser bastante amplia a lo ancho y bastante baja. Posee un desarrollo total de unos 400 metros que están recorridos en gran parte por una corriente de agua que hace prácticamente impracticable alguno de los sectores. Posee un vestíbulo descendente que da paso a un laminador de unos 90 metros de longitud, todo ello abarrotado de bloques de piedra arrastrados durante siglos por ser un sumidero natural (y posteriormente artificial) activo. Al fondo se abre hacia una amplia sala que posee además una pequeña galería colgada. La galería principal se hace impracticable en gran parte de su espacio dado que río subterráneo que alberga.

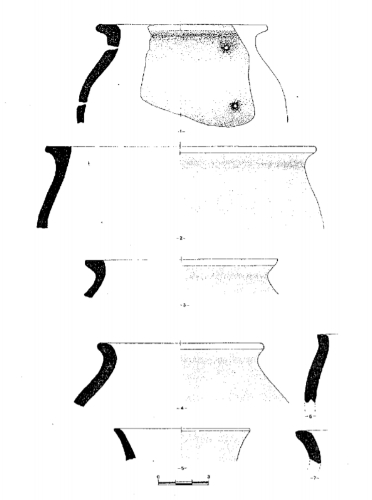

Cobró mayor relevancia tras las inundaciones del año de 1983, cuyas copiosas lluvias arrastraron hacia su interior decenas de materiales de cronología romana que al parecer ser provenían de una meseta ubicada al Noroeste de la misma, donde se ubica hoy el acceso/rotonda a la localidad de Vispieres. Destacaban el tambor de una columna, fragmentos de molinos de arenisca (algunos con perforación central), restos cerámicos de ollas de borde plano y cuello vuelto (imagen), vasos , etc. Incluso alguno de estos últimos poseía restos de cenizas. No hay que olvidar que, a un kilómetro al Sur de La Raposa y en una pequeña colina, se encontraron también dos fragmentos de vasija de terra sigillata y algún que otro resto romano de la vida cotidiana (un molino circular).

Respecto a las representaciones parietales, aparecieron a unos 100 metros de la boca, concretamente en una sala circular rellena de bloques. Realizadas a carboncillo, estas pinturas negras se agrupaban en unos 20 paneles de temática abstracta en los que se podía apreciar líneas inconexas, nubes de puntos, etc. No se pudieron datar y estudiar con detenimiento dada la utilización de la cueva como colector.

No es posible visitar la cueva de La Raposa dado que existe un colector de aguas residuales. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento, su entorno y la privacidad de los propietarios de la finca, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

La cueva de Las Salinas es una cavidad prácticamente desconocida, donde el apogeo de la actividad que la da nombra a punto estuvo de hacerla desaparecer. Y es curioso porque la misma acción extractiva que se produjo a sus pies, y que conforma en la actualidad un espacio lagunoso más que visible, hace del conjunto (laguna/abrigo/cueva) un paisaje con cierta belleza natural sino fuese porque se ha convertido en una especie de vertedero clandestino donde arrojar la basura y restos diversos. Además, justo encima de su boca para ser más exactos..muchos argumentarán que así está más protegida e inaccesible.

El valor arqueológico de la misma fue descubierto por el equipo de camineros de la Diputación, quienes realizarían un sondeo de alrededor de un metro cuadrado al fondo del vestíbulo. Sería el C.A.E.A.P - Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica- quien a finales de la década de los 70 (en el año 1979) la estudiase nuevamente, encontrando diferentes materiales que veremos posteriormente. Años después, tal y como se aprecian en las imágenes satélite de mapas.cantabria.es, se comienza a observar el "nacimiento" de la laguna ubicada a escasos metros.

No cabe duda de que su registro arqueológico es lo suficientemente importante para tener entidad propia ya que, como veremos posteriormente, existen materiales desde época Aziliense, pasando por el Mesolítico/Neolítico y llegando a la Edad del Bronce en su vertiente funeraria.

La cueva de La Soterraña (o Las Regadas como también se la conoce) es un yacimiento espectacular por diferentes motivos y cronologías. Además de su increíble valor arqueológico, apenas estudiado, su entorno paisajístico y natural hacen de este enclave algo especial. Algo que por desgracia no ven así las administraciones competentes (porque les compete, no por otra cosa), que tienen esta maravilla totalmente a su merced. Pero bueno, nada extraño dado que tienen Bienes de Interés Cultural – BIC cercanos (como la necrópolis de El Puyo, uno de los máximos exponentes de la Edad del Hierro en el Norte Peninsular) totalmente abandonados y sin protección alguna. La máxima de las cuevas en Cantabria de “si no tiene pinturas no interesa” se cumple a la perfección en La Soterraña, aunque como veremos a continuación, tengamos evidencias desde el Paleolítico Medio hasta época Alto medieval.

El yacimiento fue reconocido por primera vez en la década de los 80 del siglo pasado por miembros de la Sección de Espeleología del Seminario Sautuola S.E.S.S, quienes la incluirían en su cuaderno de salidas como "cueva de Las Cabañas". Sería estudiada poco después por el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica CAEAP. Ya por aquel entonces, se realizó un plano de la misma (1985) y se puso en contexto su gran valor arqueológico gracias a los materiales encontrados en su interior. Una de las curiosidades de la misma es que en el año 1986 un estudiante canadiense grabaría varias representaciones animalistas (un ciervo por ejemplo, que podéis apreciar en la imagen) para confundir al Director del Museo e Inspector de Patrimonio de la Consejería de Cultura. Evidentemente, fue expulsado de inmediato del equipo de investigación.

Y desde entonces hasta hoy mismo, poco más relacionado con la protección, investigación y puesta en valor de la cueva de La Soterraña. Una cavidad, como veremos, que tiene relación directa (al menos uno de sus sectores) con la necrópolis del abrigo de El Puyo y desde donde diferentes materiales se han ido precipitando hacía las entrañas de la tierra. Una auténtica pena que algo tan maravilloso pase totalmente desapercibido..Cantabria Infinita lo llaman.

La cueva de Rascavieja (Matienzo, Ruesga) es una enorme cavidad que alberga miles y miles de años de historia y misterio. Nos encontramos de este modo ante otra de las enigmáticas cavidades de este prolífero valle, que puedo albergar diversos rituales en varias épocas comprendidas entre el Calcolítico y la Edad del Hierro. Miles de años antes, en el Pleistoceno, la gran sala de entrada y otros puntos más al interior estuvieron poblados por el conocido Oso de las Cavernas (Ursus Speleaus), apareciendo en estos puntos restos óseos de los mismos, abundantes marcas de garras en las paredes e incluso las propias oseras. Y no solo eso, sino que en las zonas más profundad de Rascavieja se han llegado a encontrar también restos de la conocida como Hiena de las Cavernas (Crocuta crocuta spelaea), denotando la gran ocupación animal de la comarca en tiempos inmemoriales.

Las primeras evidencias de uso humano nos llevan a un momento impreciso de la Prehistoria, encontrándose en el vestíbulo de la cueva restos de la fauna consumida y carbones de sus hogares, lo que nos da a entender que estamos ante un grupo de cazadores paleolíticos (no sabemos si estacionales o nómadas). Miles de años después la cueva vuelve a tener uso, aunque esta vez a modo de tumba. Entre el II y III milenio a.C., los antiguos pobladores del valle de Matienzo eligieron un pequeño espacio en el vestíbulo (justo detrás de un gran bloque de piedra) para enterrar a un joven acompañado de un modesto ajuar consistente en un vaso cerámico, un pequeño cuenco (liso) y un vaso de mayor medida del que se cree que pudo contener algún tipo de alimento u ofrenda. Se sabe además que el lugar elegido para esta inhumación fue vaciado o limpiado previamente, ya que no aparece ningún tipo de bloque o fragmento en su interior. El espacio u hornacina donde se realizó el enterramiento posee unos 3 metros de largo por un metro de ancho, destacando incluso la presencia de una pequeña hoguera en una plataforma inmediata (no se sabe si anterior o posterior). Con todo, tanto los huesos como los fragmentos cerámicos encontrados se hallaron dispersos por el vestíbulo, debido probablemente a que la acción tanto humana como animal (incluso carroñeros) los moviesen de su lugar original. Gracias a uno de los fragmentos óseos sabemos que la datación proporcionó un resultado de 3.999 años de antigüedad (con una desviación de más/menos 59 años), reafirmando así su cronología. Se conoce también la existencia de otro depósito, probablemente coetáneo al anterior, de restos humanos en una gatera lateral, con la diferencia de que se cree que este ritual fue mucho más humilde al no conocerse la existencia de restos cerámicos.

Inmersos ya en la Edad del Hierro, se conocen evidencias de posibles rituales en los que el fuego pudo jugar un papel fundamental (al igual que en otras cavidades como Cofresnedo y el Aspio). En el centro de la gran sala se encontraron restos de una gran hoguera de la que se sabe más bien poco, sobre todo porque no se sabe si se realizó in-situ o los propios restos carbonizados fueron movidos a este lugar. Esto, unido a la presencia de restos cerámicos de un vaso de tipo globular, de perfil en "S", acentúa la creencia de que entre el Calcolítico y La Edad del Hierro tanto Rascavieja como las citadas cuevas fueron un lugar ritual de relevancia.

La cueva de Cofresnedo (Matienzo, Ruesga) es uno de los yacimientos más impresionantes de nuestra región, ya que la variedad tanto material como cronológica que abarca es prácticamente inigualable. Si a eso le sumamos sus increíbles formaciones de estalagmitas, estalactitas, concreciones pavimentarías y un gran número de elementos morfológicos de gran belleza, nos encontramos ante una cavidad difícil de igualar. Su ubicación, a unos 235 metros sobre el nivel del mar y con unas excelentes vistas sobre el valle de Matienzo, hicieron de Cofresnedo un hábitat idóneo para sus antiguos pobladores, quienes enseguida se dieron cuenta de los recursos de los que disponían.

La primera cita sobre cavidades en su entorno inmediato se produjo en el siglo XIX, concretamente en el diccionario de Madoz (1848). No obstante, tendría que pasar cerca de un siglo hasta que se realizasen las primeras prospecciones en la zona. A principios de los años 60, el equipo de camineros de la Diputación Provincial dirigidos por García Lorenzo realizaría esta labor, de la cual desgraciadamente no tenemos hoy en día ningún tipo de documentación. Seria a partir de entonces cuando la actividad arqueológica en la zona se disparase gracias a las diferentes expediciones espeleológicas en esta cueva y otras del entorno, llegando incluso hasta nuestros días. A modo de curiosidad, fue tal la relevancia de estas tareas que en incluso aparecieron en el noticiario NO-DO, concretamente en Septiembre de 1965. En ese mismo año la conocida S.E.S.S. (Sección de Espeleología del Seminario de Sautuola), grupo creado por el antiguo director del Museo Provincial de Prehistoria Miguel Ángel Guinea, recogió gran cantidad de fragmentos de cerámica prehistórica y algunos restos humanos. Del mismo modo, se sondeó el vestíbulo de la cueva (que veremos más adelante), pudiéndose apreciar incluso hoy en día parte de la cata realizada por aquel entonces. Ya en los años 70, las expediciones espeleológicas británicas (E.E.B.) comenzaron su labor en el entorno de Matienzo, produciéndose casi de inmediato hallazgos relevantes ya no solo en Cofresnedo sino en cuevas como Ruchano (espada de bronce), Los Emboscados (arte rupestre), la torca de Seldesuto (punta de lanza) y un larguísimo etc. Serian ellos, en colaboración con el Grupo de Espeleología e Investigaciones Subterráneas “Carballo/Raba” quienes en el año 1981 descubriesen el arte esquemático-abstracto de la cueva, siendo este el punto de partida de una serie de hallazgos conjuntos que nos trasladan hasta principios del siglo XXI.

Estamos, en definitiva, ante una cavidad única en Cantabria. Sus diferentes niveles de habitación, de momentos antiguos del Paleolítico, del musteriense y del auriñaciense, paneles con pinturas paleolíticas, restos de un yacimiento mesolítico en su boca, enterramientos de la Edad del Bronce, restos de urnas de la Edad del Hierro e incluso su utilización ritual en la tardoantigüedad y en la Edad Media, convierten a Cofresnedo en un elemento icónico de nuestra región. Desde hace años tenemos la gran suerte de que su cierre/vallado preservan parte de su milenario pasado, aunque desgraciadamente ha sufrido algún acto de vandalismo posteriormente (ver imagen adjunta). Esperemos que estos incidentes en el futuro sean aislados y permitan a generaciones futuras seguir estudiándola.

2025 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by