"Sospechando que en esta provincia pudieran existir algunos objetos procedentes de las épocas prehistóricas, y a pesar de no tener antecedente alguno conocido, según los informes que he tratado de adquirir, aguijoneado por mi afición a estos estudios y excitado muy principalmente por las numerosas y curiosísimas colecciones de objetos prehistóricos, que tuve el gusto de contemplar repetidas vedes durante la Exposición Universal de 1878 en Paris, me resolví a practicar algunas investigaciones en esta provincia, que ya que no tuvieran valor científico, como hechas por un mero aficionado, desprovisto de los conocimientos necesarios, aunque no de fuerza de voluntad, sirvieran al menos de noticia primera y de punto de partida, para que personas más competentes tratasen de rasgar el tupido velo que nos oculta aún el origen y costumbres de los primitivos habitantes de estas montañas.

Guiado por tal propósito, comencé mis investigaciones a la aventura, y la verdad que no puedo quejarme del resultado. Teniendo noticia de que en el Ayuntamiento de Camargo, distante de esta ciudad de Santander seis u ocho kilómetros, existan algunas cuevas, me dirigí desde luego allá, y con tal fortuna, que en la primera en que se practicaron excavaciones, tropecé con cuanto podía desear.

La cueva á que me refiero está en el término del pueblo de Revilla, en la ladera S, y como a dos tercios de altura de una eminencia no muy elevada, con subida no muy elevada, y es de dimensiones más bien pequeñas que grandes"

Trascribiendo este pequeño fragmento de "Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander" de un tal Marcelino Sanz de Sautuola (1880) me ha recorrido un pequeño escalofrío por todo el cuerpo. Además, por muchos motivos: El primero de ellos es que, salvando la grandísima diferencia histórica, económica y mundial que su figura representa hoy a nivel planetario, empezó de un modo humilde, como un mero aficionado "desprovisto de los conocimientos necesarios, aunque no de fuerza de voluntad". A buen seguro que después de estas palabras algún iluminado diga "mira el tontainas de Regio Cantabrorum, comparándose con una figura mundial del arte rupestre..menudo flipao". Y en lo arqueológico no les faltará razón la verdad. En el contexto de mis palabras, todos sabemos que hay más "Ángel de los Rios" en el siglo XXI que en el XIX cuando vilipendiaban el ímpetu de un mero aficionado igual que en nuestros días, por eso me suelo descojonar de todos ellos. Y el segundo motivo, y más importante: Marcelino Saenz de Sautuola estaba comenzando a hablar de la cueva de El Mazo, el primer yacimiento prehistórico excavado y documentado en nuestra región. Si, si, el primero.

Años más tarde, entre 1907 y 1908, sería Lorenzo Sierra quien sondearía en su interior, encontrando una importantísima estratigrafía del Paleolítico Superior. Poco después, y debido a que estaba siendo destruida por la cantera (hoy se ve al lado de la carretera), el padre Jesús Carballo la excavó nuevamente. A partir de esta época, se da por desaparecida hasta que en el año 1981 es redescubierta por el C.A.E.A.P. (Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica). A partir de entonces, se incluye en la Carta Arqueológica de Camargo (1992) por Emilio Muñoz Fernández (¿De verdad nadie va a reconocer el brutal trabajo de este hombre a nivel institucional?) y Belén Malpelo García, actualizándose la información de esta cueva también en la carta arqueológica del mismo municipio en el año 2007.

No cabe duda de que estamos ante una cueva especial, independiente de que su valor arqueológico sea superado por otras muchas cavidades en Cantabria. Fue la que abrió un camino increíble, nunca habrá otra igual, aunque tengamos nuevos hallazgos en el futuro que maravillen al mundo. Eso sí, mientras tanto, la cueva de El Mazo espera su momento totalmente abandonada, sin mayor protección (sin verja y sin señalización) que la que le otorga el Inventario Arqueológico de Cantabria. "¡Mucho entonces!" pensarán los eruditos que citaba arriba..claro, como la protección del INVAC de la Huerta de Quintana (Parking Blendium) o la "no señalización" de la cueva de Morín por si vienen los malos..claro, como no.

La cueva de El Mazo tal y como la conoció Sautuola ya no existe. La presencia de la cantera y la destrucción de la primera parte de la cueva (unos dos metros) y el yacimiento situado al pie de su boca, han hecho que gran parte de su potencial desapareciese por completo. Originalmente, El Mazo tenia unos 9 metros de longitud (ahora 7) y presentaba una amplia boca de unos 2,5 metros de alto por 4 de ancho.

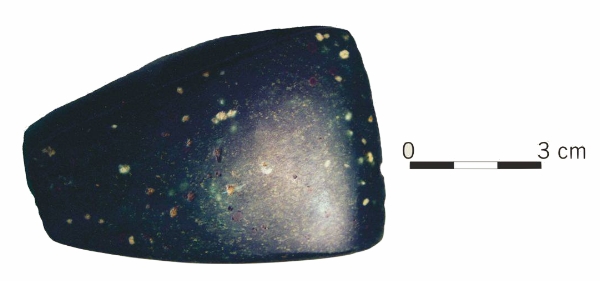

Orientada al Sur, la cueva se va estrechando a medida que nos adentramos en ella, ascendiendo nuevamente en su final hasta desembocar en una diminuta boca. A la derecha del vestíbulo principal tiene dos pequeñas bocas también. Respecto a la estratigrafía de la cueva, estamos ante un yacimiento muy completo y a la vez complejo dado el nivel de “remoción” de su interior. En el pasado, aparecieron desde la superficie materiales magdalenienses, solutrenses, auriñacienses, calcolíticos, romanos y medievales..¡menudo arco cronológico! Destaca la industria lítica (puntas solutrenses, un hacha pulimentada, azagayas, etc), cerámicas protohistóricas, metales (se sabe de la aparición de una pulsera de cobre hoy desaparecida) y abundantes restos de fauna como ciervo o caballo. Estos materiales (industria y fauna) aparecen bajo una costra estalagmítica de unos 20 centímetros de espesor de color amarillento, alcanzándose una potencia de 1 metro de suelo “fértil”.

La cueva de El Mazo se encuentra en una finca particular de modo que pedimos respeto y prudencia, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos recorrer su entorno a pie. Desde Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

La cueva del Acebo es otra de esas cavidades que tienen un aura especial. Y no, no solo por su espectacular ubicación en la omnipresente Peña Yagos de Miera, sino por las decenas de incógnitas que aún la rodean tanto a ella como a todas las cuevas relacionadas (de un modo u otro) con la Edad Bronce y el Hierro en la comarca. Una concentración (La Soterraña, El Covarón, La Puntida, El Puyo, Cigudal, La Palenciana..y un largo etc) que nos habla de una historia aún desconocida y que por los pocos vestigios estudiados al respecto..parece maravillosa a la vez que abandonada. Y eso que nos enorgullecemos "tanto" de los antiguos cántabros…

Su valor arqueológico fue dado a conocer por el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica – CAEAP a principios de los años 80, si bien existen calicatas antiguas atribuidas al equipo de Camineros de la Diputación que pueden apuntar a un conocimiento previo sin documentar. Desgraciadamente, algunas de las calicatas parecen tener cierto rigor y sentido, pero otras tantas no parecen estar hechas por este antiguo equipo. Y desde entonces hasta hoy, salvo diferentes y breves citas en publicaciones como el Boletín Cántabro de Espeleología..nada más al respecto.

Una historia, la de todas las cuevas relacionadas con la Edad del Hierro en la comarca de Miera (en definitiva, de toda Cantabria) que se pierde diluida entre los publirreportajes vacíos de los Consejeros y Directores de turno, más preocupados de vendernos licitaciones del MUPAC sobre cuantas empresas se han presentado a su construcción o Leyes de Memoria Histórica que son de todo menos históricas. Mientras tanto, lábaro en ristre, cuevas y yacimientos como la cueva del Acebo perecen en el olvido…Cantabria Infinita lo llaman.

La cueva de La Puntida tiene algo especial más allá de sus espectaculares dimensiones. Algo que hizo que fuese estudiada previo descubrimiento de otras cavidades del valle del Miera con renombre, incluso antes hallazgo arqueológico y rupestre de su vecina al Sur en el mismo farallón de Ajanedo: la cueva del Salitre. Para desgracia de la cavidad que nos ocupa, no se encontraron pinturas que la transportasen inequívocamente a algún momento de la prehistoria. "Tan solo" se realizaron se realizaron hallazgos de épocas posteriores, principalmente de Edad del Hierro (y medievales). Momento histórico del cual cultural y socialmente nos enorgullecemos en la actualidad y del que política y administrativamente se rehúye a la hora de invertir en su investigación.

Las primeras noticias que se tienen de la cueva de La Puntida nos trasladan a finales del siglo XIX, donde Augusto González de Linares (importante zoólogo y geólogo cántabro) estudio su fauna fósil, si bien hoy se sabe que el hallazgo de estos lo llevó a cabo don Agustín de Hornedo, ingeniero de montes. Por aquel entonces, Linares se había convertido en indispensable para la "élite" de estudios prehistóricos de finales del XIX / principios del XX ya que en cada hallazgo se solicitaban sus servicios desde el punto de vista geológico y paleontológico, de ahí la comunicación. Existe una carta fechada el 21 de Mayo de 1899 donde don Agustín de Hornedo se dirige a Linares para explicarle su visita, exploración y recogida de materiales en una cueva de Miera situada en el lugar denominado Ajanedo, en la orilla derecha del río. A esta exploración Linares, por causas imprevistas, no puede acudir, si bien Agustín de Hornedo le informó sobre el hallazgo de restos óseos que fueron clasificados posteriormente por él mismo. Allí se encontraron restos de diferente índole, si bien nada extraordinario salvo los restos de un oso de las cavernas (muy "típico" en las cuevas del entorno del Miera). El valor arqueológico de La Puntida fue descubierto por los miembros del equipo de Camineros de la Diputación en la década de los 50 del siglo pasado, realizando por aquel entonces diferentes catas en el vestíbulo de la cueva. En esta intervención, dirigida en aquel momento por García Lorenzo, encontraron abundantes cerámicas de la Edad del Hierro. Años más tarde, en la década de los 80, miembros del Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica – CAEAP catalogarían definitivamente el yacimiento para su inclusión en el Inventario Arqueológico de Cantabria, encontrando además cerámica prehistórica y signos de arte esquemático abstracto.

Y desde entonces hasta hoy…silencio. Nada más se sabe al respecto de La Puntida. Decenas y decenas de enigmas relacionados con Edad del Hierro en el valle del Miera, espectaculares yacimientos relacionados con esta apasionante época (Abrigo del Puyo, cueva de La Palenciana, El Covarón, Cigudal, Las Regadas, etc) y una gran pregunta al respecto: ¿Dónde vivían los antiguos cántabros de la Edad del Hierro en la comarca del Miera?. Verdaderamente estamos ante un reto arqueológico bestial, que podría dar para décadas de investigación..pero no de titulares. Y hoy, en la politi-arqueología de nuestra comunidad, eso no interesa. Cantabria Infinita lo llaman…

Quien haya tenido la oportunidad de recorrer la Senda Verde (a orillas del río Pas) y levantase la vista entre las localidades de Penilla de Toranzo y Soto Irúz se habrá dado cuenta que, al lado de la enorme cantera (donde se aprecian a la perfección "testigos" de galerías y cuevas ya desaparecidas) existe una formación rocosa conocida como "Peñas de Penilla" que se eleva dominando el valle. Viajemos miles de años en el tiempo e imaginemos una incipiente población en torno al Monte Castillo, epicentro de la prehistoria en Cantabria. Una montaña caliza repleta de cuevas donde poder habitar, el rio a escasos metros y un enorme valle a sus pies donde poder cazar. Y ahora, desde lo alto de la "montaña sagrada", miremos al Este..¿Que nos encontramos a tan solo un kilómetro en línea recta?. Efectivamente, las Peñas de Penilla, cuyas laderas se encuentran orientadas al Sur y poseen las mismas similitudes (calizas, repletas de cuevas, a escasos metros del rio y un enorme valle a sus pies) que la anterior. Ahora bien, si en las grandes cuidades actuales tenemos el centro (lleno de vida y bullicio, lujosos áticos, tiendas, negocios, etc) y el extrarradio…¿pudo ser esta pequeña sierra el extrarradio de la "gran urbe" paleolítica que fue Monte Castillo?. Sin lugar a duda: SI.

Y es que quien haya tenido la oportunidad de visitar el entorno de las Peñas de Penilla podrá verificar de primera mano que cada pocos años, florece todo su esplendor milenario. ¿Cuándo? Desgraciadamente en cada tala de eucaliptos, donde las pistas se plagan de industria lítica y materiales que la maquinaría pesada va "sacando" a golpe de cazo y camión. Y entre todo este sinsentido patrimonial, aparece la pequeña boca de la cueva de Canto Pino, la cual permanece totalmente desapercibida entre zarzas y bardales hasta llegado ese momento.

El yacimiento fue descubierto por Hermilio Alcalde del Rio a principios de siglo XX. Así lo expondría Lorenzo Sierra en las Actas y Memorias del I Congreso de Naturalistas Españoles celebrado en Zaragoza en 1908) donde cita "En el mismo año de 1905, el Sr. Alcalde del Río recogió en dos cuevas en jurisdicción de Gruz, Ayunt. de Santiurde de Toranzo, part. jud. De Villacarriedo, abundante cerámica antigua". Posteriormente sería excavado por los Camineros de la Diputación, y en la década de los 80 serían los miembros del Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica – CAEAP quien reconocieran la cueva y practicarían una prospección superficial. Y a partir de entonces…el mayor de los olvidos. De hecho, quien no conoce donde está la cueva, difícilmente la podrá encontrar.

Sin duda, la cueva de Canto Pino y su entorno en las Peñas de Penilla son unas auténticas desconocidas arqueológicamente hablando. Tuvieron la mala suerte de vivir a la sombra del gran icono (Monte Castillo) y de que su interior no albergaba pinturas (tan importante para los investigadores de principios de siglo XX y para los políticos de medio pelo del siglo XXI). Pero esto no resta su importancia arqueológica ni que, cada vez que se tala los eucaliptales, surga la posibilidad de que aparezca un nuevo e increíble hallazgo…a golpe de pala. Cantabria Infinita lo llaman..

La cueva de El Covarón, conocida también como cueva del Haya o La Covarona, es uno de los máximos exponentes de Cantabria en cuanto a la Edad del Hierro se refiere. Y curiosamente en un entorno donde podemos encontrar infinidad de ejemplos sobre hallazgos en cuevas en este periodo (Abrigo del Puyo, cueva de La Puntida, cueva de Cigudal, Las Regadas…etc) pero donde aun no se ha encontrado ningún hábitat relacionado con las mismas. Este aire de misticismo (dado el enorme desconocimiento al respecto) hace que tanto El Covarón como todo el entorno de la Peña de Yagos sea aún una auténtica incógnita arqueológica de un puzzle del que solo se tienen cuatro o cinco piezas (cuevas).

Tanto la cavidad como el valor arqueológico de la misma fue descubierto por miembros del Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica - CAEAP en el año 1982, momento en que recogerían en superficie la gran mayoría de los materiales conocidos en nuestros días. Pocos años después, en 1988, sería incluida en la Carta Arqueológica de Cantabria además de ser incluida en diferentes publicaciones de referencia como en el "Catálogo topográfico de las cavidades con interés arqueológico: Besaya-Miera (Zona II)" del Boletín Cántabro de Espeleología nº8 del año 1987 (redactado por Emilio Muñoz, Carmen San Miguel y José Gomez Arozamena) o "Estudios, patrimonio e inventario de las cavidades del municipio de Miera" del Boletín Cántabro de Espeleología nº 10 del año 1994 (redactado por Virgilio Fernández Acebo) entre otras. No obstante, independientemente de haber sido incluida como cueva de referencia en cuanto a la Edad del Hierro en Cantabria en diferentes publicaciones / artículos, nunca se ha realizado ningún tipo de intervención en la misma.

No cabe duda de que nos encontramos ante una auténtica maravilla aún por descubrir. El mayor problema en este tipo de cavidades es que "el titular" que pueden arrojar no interesa al político de turno, más preocupado de justificar la paupérrima inversión arqueológica en Cantabria con hallazgos de "pinturas rojas", guerreros visigodos (aunque para ello tengan que ocultar y mentir con un hallazgo de hace 6 años) o algo con lo que poder contentar en su editorial del Diario Montañés. La Edad del Hierro no cuenta ni dentro ni fuera de las cuevas..bueno si, solo para publicitar a los cántabros como un pueblo aguerrido al igual que sus antepasados a los que, ciertamente, tienen abandonados. Cantabria Infinita lo llaman..

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by