El yacimiento de las termas romanas y necropolis medieval se encuentra en el interior del cementerio de Maliaño. Las primeras noticias del mismo se remontan al año 1951, donde se cita el hallazo de las tégulas romanas en un articulo de J. Gonzalez Echegaray. Dicho descubrimiento coincide, cronologicamente hablando, con la construcción del Aeropuerto de Parayas, quedando el conjunto arqueólogico justo a su lado. Más adelante, entre los años 1995 y 1998, con motivo de la remodelación del cementerio se pusieron al descubierto la totalidad de las estructuras, haciendose patente desde ese mismo momento la importancia arqueológica de San Juan.

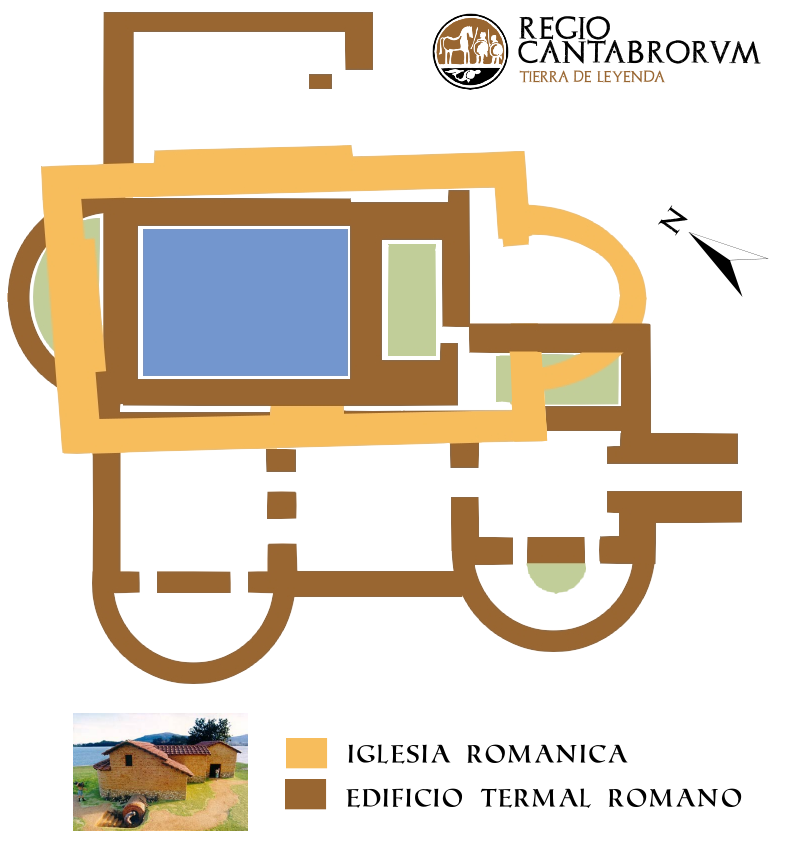

Consta de dos grandes partes atendiendo a su adscripción cronologica y cultural. La zona más antigua corresponde a un complejo termal que por sus dimesiones tuvo bastante relevancia. De hecho existian dos edificios: El primero y más importante data de finales del siglo I d.C, de planta rectangular y dos absides semicirculares. A esta edificación se le van añadiendo diversas estancias en siglos posteriores, al menos hasta el siglo III o IV según las dataciones. El segundo de los edificios es aún una incognitca (en parte) ya que por la ubicación del yacimiento en el interior del cementerio tan solo se ha podido excavar el atrío de una domus, (realizado en muros de adobe). Este edificio esta fechado en el primer tercio del siglo II d.C.

Este yacimiento proporciona gran cantidad de evidencias, tanto romanas como medievales: cerámicas, monedas, restos constructivos, etc., además de gran número de esqueletos de la época medieval. Se encuentran incluso piezas líticas del Paleolitico Inferior y la Prehistoria reciente, lo que nos da a entender que este enclave fue utilizado desde los origienes del poblamiento cantábrico.

Como bien hemos comentando con anterioridad, las termas constan de 3 cuerpos, de los cuales el situado en el extremo sur es el más antiguo (de la época Flavia). Aquí se distinguen tres estancias de planta rectangular con extremos terminados en remate absidial. Se utilizó sillería en la base de los muros, sillarejo para el alzado de la parte baja y ladrillos para la parte alta de los muros. Este edificio (al sur) se puede dividir claramente en 5 apartados:

En el siglo II se añade el segundo edificio (el cual como hemos dicho previamente, no está en su totalidad excavado). Su cometido dentro del complejo termal era albergar la sala de baños de agua fría, aunque se desconoce si más hacia el norte existen otro tipo de estancias destinadas a la domus.

Aprovechando los muros del antiguo edificio termal y domus, se levanto una iglesia románica en el S XII, de la cual se conservan en la actualidad todos los arranques de los muros y el arco de acceso a la misma. Este arco fue parcialmente restaurado sobre el año 1929.

Independientemente del valor arqueológico de la iglesia, aparece a su alrededor una gran necropolis medieval con tumbas de lajas, tumbas de fosa simple y ataud. Se sabe con certeza que los enterramientos allí encontrados datan desde la época medieval hasta el siglo XV.

El acceso al yacimiento es gratuito

Todos recordamos la vergüenza del hallazgo en diferido del edificio termal del conocido sector de La Cueva en el yacimiento de Camesa Rebolledo y que hoy nos ocupa. Fue una cacicada, otra más, de la arqueología de Cantabria. Y según parece, lejos de rectificar, existen documentos como el anexo que citaremos dentro de la bibliografía (no perdamos la elegancia, la info de las pinturas murales viene de ahí) que siguen diciendo que el edificio fue identificado por el equipo de catedrático José Manuel Iglesias (Universidad de Cantabria) entre el año 2015/2016, quien dirige el proyecto "Paisaje Arqueológico Campoo Los Valles" y que sin tardar dará (también en diferido) con otros mosaicos en las inmediaciones, acercando así Juliobriga a estos hermosos y milenarios parajes. Fue tal la vergüenza por aquel entonces (2015) que el Diario Montañes abría portada un Domingo con dicha noticia (sin rectificación alguna) y tras la publicación en Regio Cantabrorum no editó la noticia en su versión web.

Pero volviendo al enclave, estamos ante un edificio cuya importancia no solo estriba en lo que significa como entidad única y los materiales que contenía y contiene. Su descubrimiento cambió por completo la percepción de otro sector ubicado a escasos metros que hace décadas fue interpretado como un barracón romano (entre otras cosas) y que por su tipología podría llegar a ser el "lateral" de una gran plaza o incluso, porque no, un foro. Si si, un foro normal, no como el que se ha "querido" crear en Retortillo (totalmente atípico). Claro, porque antes del descubrimiento de este edificio termal, no había ninguna edificación pública cerca de dicho "foro", con lo que no tendría sentido…¿y ahora?. Sería bastante extraño encontrar un edificio con pinturas murales y mosaicos a escasos 20 metros de una gran estructura militar (por ejemplo) y no seguir excavando y estudiando toda la zona. Cosas más raras se han visto/inventado en Cantabria. Solo el tiempo y alguno de los hallazgos ya realizados y que parece se guardan con celo, nos dirán que se esconde realmente entre El Coventón (otra gran villa termal) y el sector de La Cueva.

Nos queda, antes de entrar en materia, agradecer públicamente el trabajo previo del equipo dirigido por Pedro Ángel Fernández Vega (antiguo director del MUPAC y director del proyecto por aquel entonces), y de arqueólogos de renombre como Lino Mantecón Callejo, Rafael Bolado del Castillo o Joaquín Callejo Gómez, quienes participaron en la excavación de 2013 que realmente identificó el edificio termal y que parece que a veces son una realidad incómoda de cara a vender los éxitos pasados y futuros. Vuestro ímpetu y buen hacer abrió la posibilidad de seguir descubriendo un yacimiento que dará pié al equipo actual (y a otros que vendrán) para cambiar parte de la historia de Cantabria.

La Villa Romana de La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia) fue descubierta en el año 1968 por Javier Cortés Álvarez de Miranda. Desde antaño se conocía la existencia de restos romanos en las inmediaciones de estos parajes, pero no sería hasta el citado año cuando casualmente, en unas labores agrícolas, el propietario de los terrenos descubriese esta auténtica maravilla. No olvidemos en ningún momento que La Olmeda es considerada como uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo romano hispánico. Fue tal el empeño de Javier Cortés Álvarez de Miranda por compartir este descubrimiento que durante 12 años costeo tanto la excavación como el mantenimiento de la villa, levantando incluso dos de los primeros edificios protectores para resguardar los mosaicos descubiertos. Finalmente fue donada a la Diputación de Palencia, convirtiéndoseen un arqueo-sitio visitable desde el año 1984.Volviendo al yacimiento en sí, se trata de una gran mansión del Bajo Imperio (siglo IV d.C.), guardando similitudes cronológicamente hablando con otras conocidas villas del norte como la villa de Santa Maria de Hito (Valderredible) o San Juan (Camargo), las cuales también fueron habitadas en este marco temporal.

La villa ocupa 4.400 m2, consta de 35 habitaciones, 26 de ellas con pavimento de mosaico, y una amplia zona termal. Su edificio principal, de planta cuadrada, se encuentra flanqueado por dos torres disponiéndose las estancias que contiene en torno a un patio central y "peristilo". No debemos de olvidar en ningún momento que la gran mayoría de las estancias poseían pavimentos de mosaicos que para nuestra suerte han llegado en un estado increible hasta nuestros días. Concretamente el mosaico del salón principal u "oecus" (175 m2) es uno de los principales mosaicos del mundo en lo que se pueden contemplar 2 escenas: la principal narra un episodio de Ulises en Skyros, orlado por una bella cenefa con una serie de retratos, de los cuales se cree que sean los dueños de dicha villa. Bajo esta interpretación está representada una cacería de gran realismo. Al igual que ocurriese en Camesa Rebolledo (Valdeolea), en las proximidades de la villa existen diversas necrópolis del mundo tardorromano/visigodo, las cuales han ayudado a conocer un poco mejor el pasado de los antiguos moradores de la Meseta Palentina.

Respecto al dueño de la villa, nada se sabe en nuestros días. Se cree que posiblemente perteneció a un rico terrateniente con gran influencia política; incluso se han sugerido algunos nombres, aunque por ahora la identidad del propietario sigue siendo un misterio..¡por eso nos gusta la arqueología e historia!

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by