La cueva de La Clotilde, o de La Lora como también se la conoce, es sin lugar a duda una de las más maltratadas durante el siglo XX en Cantabria. Una cavidad espectacular, con unos grabados únicos, que han sido sistemáticamente destruidos hasta dejarlos prácticamente irreconocibles. Y no, en este caso no se puede alegar dejadez institucional o motivos político / administrativos sino la torpeza y la falta de conciencia patrimonial de gente que entró en la cueva, lo vio y por el motivo que fuese…lo destruyó.

Fue descubierta en el año 1906 por Hermilio Alcalde del Rio, quien la renombraría como La Clotilde en honor a su hija mayor. A modo de curiosidad, su hija menor también "prestó" su nombre (Angelita) a una cueva prehistórica en Cantabria. Poco después de su descubrimiento, junto con H.Breuil, descubren el panel de grabados. Sería incluida poco después en la célebre obra "Les Cavernes de la Région Cantabrique" (1911), circunstancia por la cual adquiriría gran difusión y relevancia a nivel científico. En la década de los 50, Eduardo Ripoll visitó la cueva para estudiar y revisar los grabados, encontrándose ya con la mala noticia del deterioro de una de las figuras. Así lo comunicó en el IV Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Burgos en el año 1955, donde detalló que algún visitante anónimo había tachado con diferentes líneas y aspas uno de los bóvidos representados. En esa misma década los Camineros de la Diputación realizaron catas en el vestíbulo de la cueva. Desgraciadamente, a finales de esta década se produce la gran destrucción de los grabados de La Clotilde.

El 23 de mayo de 1959 un capataz de los camineros denunció los hechos tras comunicarle el Ayudante del Ingeniero de la Diputación de Santander los graves daños causados en la puerta de acceso a la cueva, totalmente destrozada con piedras. En el interior las noticias eran mucho más desalentadoras..habían destruido el panel de los grabados. La autoría se atribuyó a un grupo de jóvenes de Quijas: 5 menores, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, y un sexto con 16 años (mayoría de edad penal por aquel entonces). Un daño irreparable que se repetiría sistemáticamente (con mucha menor gravedad) contra la puerta de acceso de La Clotilde y sus paredes durante décadas. A principios de la década de los 80, miembros del Colectivo para la Ampliación de Estudios Prehistóricos – CAEAP revisan nuevamente la cueva y descubren nuevas representaciones de arte rupestre, encontrando grabados incompletos de otros bóvidos y numerosas manchas rojas en diferentes paneles de la pared. También sería revisada poco después por Virgilio Fernández Acebo, miembro de la Sección de Espeleología del Seminario Sautuola de la ACDPS.

Nos encontramos ante una cavidad absolutamente maltratada, de la cual no podremos volver a disfrutar tal y como la conocieron sus descubridores a principios del siglo XX. Unos espectaculares grabados que permanecen en la memoria colectiva de muchos pero que de cara al gran público son unos auténticos desconocidos. Una belleza plasmada en la pared arcillosa de La Clotilde cuya fragilidad es ejemplo a tomar muy en cuenta en el siglo XXI en otras cavidades hoy desprotegidas.

Nos encontramos ante una cavidad cuya entrada actual, orientada al Noroeste, es artificial. Desde aquí se accede a una gran galería que, tras recorrer unos 100 metros, nos lleva hasta su boca natural también orientada al Noroeste. Posee unos 7 metros de ancho por 2 de alto, y desde allí nos conduce por una galería bastante rectilínea de unos 180 metros. Es en este punto donde se encuentran gran parte de las manifestaciones rupestres, destacando el panel de los grabados (o lo que queda de él).

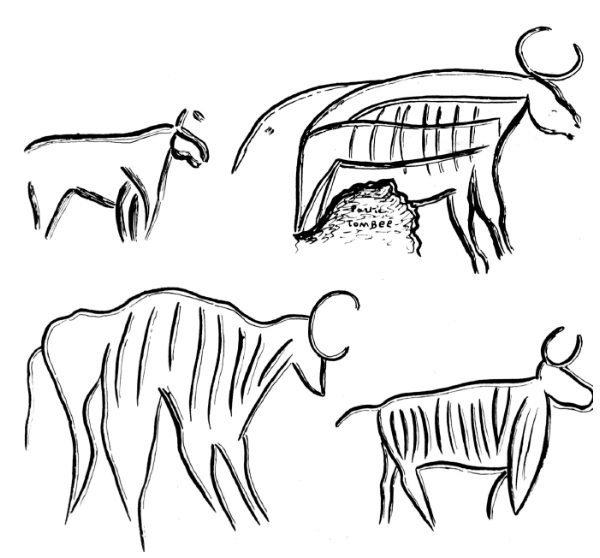

Esta formado por un conjunto de macarronis, signos y diferentes figuras realizados con los dedos sobre la arcilla de la pared. Entre las figuras destacan un caballo, un posible "felino" y 4 bóvidos (uros) completos. Gran parte de los mismos fueron destruidos parcialmente. En otras secciones de la cueva se han encontrado manchas rojas y otro tipo de representaciones negruzcas atribuibles al arte esquemático-abstacto.

Respecto a los materiales, La Clotilde no es una cavidad que destaque por la abundancia de estos: Escasas piezas de silex, ofita, arenisca, una azagaya de base cuadrangular (atribuible al Solutrense o Magdaleniense arcaico), cerámica común romana, el fragmento de una panza de vasija de terra sigillata y cerámica medieval.

En cuanto a la cronología de la cueva, Alcalde del Rio y Breuil los atribuyeron inicialmente al periodo Auriñaciense, si bien es cierto que la gran mayoría de los investigadores en la actualidad proponen tiempos paleolíticos finales (Magdaleniense)

Todos podemos acercarnos hasta la boca de la cueva de La Clotilde, ya que aún sin ser un yacimiento visitable (refiriéndonos a un arqueo-sitio como tal) podemos acceder hasta su puerta. Desde ;Regio Cantabrorum te pedimos que respetes el yacimiento y su entorno, ya que es deber de todos mantener viva la historia de Cantabria.

La cueva de Las Aguas es otra de las grandes desconocidas de Cantabria. Y no será en este caso por no haber sido estudiada y citada a fondo, siendo uno de los referentes en el ámbito académico. Más aún cuando fueron publicadas en el año 2016 las conclusiones del proyecto de investigación "Los Tiempos de Altamira", monográfico de 850 páginas donde se resumía el increíble trabajo llevado a cabo por el equipo dirigido por José Antonio Lasheras Gurruchaga en el entorno de la conocida cueva (concretamente en las cavidades de Las Aguas, Altamira, Cualventi y El Linar) y publicado poco después de su fatídica muerte. Muy a tener en cuenta que Las Aguas comparte ciertas similitudes con Altamira en cuanto a los materiales hallados en su interior (cerámicas prehistóricas, huesos y lapas análogas) y sin olvidar una circunstancia de extremada relevancia: Está a menos de 6 kilómetros en línea recta de la misma, lo que nos puede dar a entender que los núcleos poblaciones existentes en época Magdaleniense tal vez fuesen los mismos o, como poco, estuviesen bien comunicados.

Fue descubierta en Febrero del año 1909 por Herminio Alcalde del Río, quien dejó su impronta en gran panel donde aparecieron las manifestaciones rupestres en forma de graffiti en carboncillo. Por aquel entonces, quien sabe, tal vez tenia "miedo" de que alguien llegase un poco más tarde y se atribuyese el mérito de su hallazgo. Pasa hasta hoy en día, con "ciertas personalidades" (lo de atribuirse hallazgos que no son suyos), como para no tener miedo en la época dorada de los descubrimientos rupestres en Cantabria ?. Prácticamente a continuación fue estudiada por el propio Alcalde del Rio, Henri Breuil y Lorenzo Sierra, quienes publicaron los resultados en la conocidísima publicación "Les Cavernes de la Région Cantabrique" (1911). Ya se mencionaban dos bisontes rojos parcialmente grabados, que se pusieron en contexto y relación con los de Altamira (ya aceptados y confirmados como "validos" en el año 1902), además de la documentación de los diferentes signos rojos aparecidos por aquel entonces: Uno en forma de parrilla (en la imagen principal), un curioso grupo de pequeños puntos dentro de un bivalvo fósil (una almeja fosilizada) en la pared, un signo en forma de T y la existencia de algunos grabados sin mayor estudio por su parte. Documentaron también la aparición de los materiales citados previamente: Cerámicas prehistóricas encontradas en el vestíbulo, huesos y lapas.

Pasaron cerca de 40 años hasta que los camineros de la Diputación Provincial abrieron varias pequeñas catas en diferentes puntos, encontrando materiales asignables al Magdaleniense, además de encontrar fragmentos de cerámica de la Edad del Bronce. Estos últimos fueron depositados por V. Gutiérrez Cuevas en el MUPAC hacia el año 1969, pero a día de hoy están desaparecidos. Ese mismo año, Gutierrez Cuevas hizo dos calicatas en el abrigo de la entrada (accesible hoy en día) sin encontrar ningún tipo de resto arqueológico. Pero a diferencia de estas catas, otras dos realizadas en el interior de la cueva si dieron el resultado esperado: Se encontraron casi en superficie abundante material óseo, restos de hogueras e industria lítica. Poco después, miembros del Seminario Sautuola encontraron nuevamente cerámicas prehistóricas en su interior. Ya en la década de los 80 del siglo pasado, un equipo de la Universidad de Cantabria dirigido por Cesar González Sainz y Manuel González Morales revisó el arte rupestre conocido hasta entonces, encontrando figuras inéditas y reinterpretando otras (González Morales y González Sainz, 1985). Por último, ya inmersos en el siglo XXI, miembros de CAEAP (Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica) y del Gabinete arqueológico GAEM han añadido nuevos hallazgos de arte parietal desconocidos hasta entonces (C.A.E.A.P., 2003; Montes, Muñoz y Morlote, 2005).

Como hemos podido observar, estamos ante una cavidad estudiada desde hace prácticamente un siglo con muchos parones. Sin ser unas investigaciones de envergadura, las diferentes revisiones siempre han arrojado nuevos hallazgos de arte rupestre y materiales, apreciándose una clara línea evolutiva desde la "fijación" inicial por encontrar figuras monumentales hasta revisar el detalle de las paredes en busca de pigmentos y pinturas desdibujadas por el paso de los milenios. No cabe duda de que una revisión global de todo lo conocido hasta hoy daría sorpresas más que agradables en toda Cantabria, como ha ocurrido recientemente en El Pendo o el Monte Castillo. Cavidades mucho más estudiadas y que, aun así, siguen sorprendiéndonos.

Agradecimientos: GAEM Arqueólogos

Si por un momento alguien nos dice que cerremos los ojos y pensemos en un bisonte prehistórico, la gran mayoría visualizará la imagen de la omnipotente cueva de Altamira. Incluso yendo un poco más allá, tendremos la visión que nos ha proporcionado tanto la tecnología como la magia de la televisión/cine y no necesitaremos estar en la capilla sixtina del arte rupestre para apreciar con todo lujo de detalles la maravilla que Marcelino Sanz de Sautola y su hija contemplaron la primera que se adentraron en sus entrañas.

Luego estamos un reducido grupo que vamos más allá pensando en el gran yacimiento del Monte Castillo. Allí podemos observar algunas de estas increíbles figuras, mucho menos monumentales que las de la archiconocida cueva pero en definitiva una maravilla Patrimonio de la Humanidad. No quiero olvidar en estas líneas a todos aquellos que lejos de imaginar un bisonte, se pasan por el gran parque de la Naturaleza de Cabárceno para admirarlos en vivo y en directo. Y tras esta inmensa lista de "visionarios" o "bisontarios" (permitidme el juego de palabras, para eso estoy en mi blog), está el 0,01% de personas que ha pensado en un increíble conjunto de arte rupestre totalmente alejado de los focos turísticos o culturales: Los bisontes de la Cueva de Urdiales.

La cavidad se encuentra en el jardín de una finca denominada "Villa Aurelia", en la ladera sudeste del Alto de San Andrés (Castro Urdiales, Cantabria). Sus propietarios conocían su existencia desde antaño, pero su valor arqueológico salió a la luz en el año 1999. Por aquel entonces, se desarrollaba la primera fase de construcción de apartamentos y viviendas en los terrenos cercanos a la citada finca, apareciendo en la primera fase de excavación y cimentación parte de las galerías. Sería una denuncia de la Asociación Ecologísta ARCA quien pusiese en aviso a las autoridades pertinentes. En un primer momento no se detectó la presencia de manifestaciones rupestres por parte de la Policía Judicial, si bien es cierto que al día siguiente durante la inspección de los arqueólogos Emilio Muñoz y Ramón Montes (Gabinete Arqueológico GAEM) apareció la maravilla que hoy conocemos.

Estamos sin duda ante una de las grandes desconocidas del arte rupestre en Cantabria, más aun cuando las manifestaciones de gran envergadura prevalecen en el sector centro de nuestra región. Una cavidad que estuvo a punto de desaparecer, fruto de la vorágine constructiva a la que ha sido sometido el entorno de la antigua Flaviobriga, llevándose por delante conocidos enclaves arqueológicos como el recinto defensivo de Cotolino-Arcisero, el yacimiento de Rebanal-Urdiales-Encinar de Allendelagua o el castro de El Cueto. Grandes desconocidos que, de haber sido de otra manera, tendrían nombre propio dentro de la arqueología regional más allá de su destrucción…

Estamos ante una de las historias más aberrantes (yo diría la más aberrante) de destrucción de patrimonio prehistórico de Cantabria. Si, cierto es, han pasado ya más de 3 décadas. Puede haber algún lumbreras que pueda decir "eran otros tiempos", "el sentimiento de protección del patrimonio en la sociedad no era el mismo" o un "no había ni leyes ni colectivos que lo protegiese". Las mismas escusas baratas, los mismos argumentos y el mismo modus operandi que en nuestros días. Y con todo, hoy tenemos leyes (Ley de Patrimonio 11/1998 e Inventario Arqueológico de Cantabria – INVAC), tenemos más colectivos (ACDPS es una de las Asociaciones más "longevas" de Cantabria y sigue activa, además de otras tantas) el sentimiento de protección del patrimonio en la sociedad es mayor que en los años 80…pero en Cantabria sigue pasando exactamente lo mismo: Se siguen destruyendo yacimientos, las Consejerías no hacen mucho ante el clamor de colectivos que con pruebas irrefutables lo argumentan, y la prensa sigue tapando este tipo de escándalos. No hemos evolucionado mucho la verdad, se intenta disipar con humo del estilo "¡esta legislatura construiremos el MUPAC!" una realidad verdaderamente preocupante en Cantabria: Nadie en Cantabria, NADIE (ni siquiera los Directores que dicen "no te preocupes, que de la arqueología me encargo yo") se atreve a gestionar el problema del patrimonio y de nuestros yacimientos.

Pero volviendo a la cueva de La Pila y su entorno, hagamos una afirmación que ningún arqueólogo, prehistoriador o colegiado podrá negar: La cueva de La Pila y su entorno fue sin lugar a duda el yacimiento más rico del Paleolítico Inferior de toda Cantabria. Miles (si si, miles) de piezas líticas donde destacaban hendedores, bifaces, choppers y un largo etc que aparecían dispersos y en concentraciones importantes por todos los pequeños cerros kársticos de las inmediaciones. Y hoy, gracias a la Cantera de Solvay (ya inactiva) de Cuchía tanto la cueva como el yacimiento ya no existe. Pero veamos cronológicamente todos los acontecimientos. La cantera de Cuchía fue desde 1927 el principal proveedor de caliza (el carbonato cálcico es una de las materias primas para hacer carbonato sódico) de la archiconocida Solvay de Torrelavega. Como se puede apreciar en la imagen aérea del año 1956-57, la cantera "crecía" de Oeste a Este en dirección contraria a la ría de San Martín de la Arena. Todavía son evidentes los diferentes promontorios karsticos citados previamente donde iban apareciendo de las miles de piezas de industria lítica. La cueva fue "descubierta" y sondeada en estas fechas (década de los 50) por el equipo de Camineros de la Diputación, si bien es cierto que los vecinos de la localidad serían los primeros en conocer su importancia arqueológica ya que al realizar extracciones de arcilla en su interior, se toparon con varios enterramientos (se cree que de la Edad del Bronce). Años más tarde, en la década de los 70, tanto miembros del Seminario Sautuola en primera instancia como miembros del CAEAP - Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica y de la ACDPS - Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo a finales de la misma, investigaron y prospectaron la zona. Sería en este momento (finales de los 70/principios de los 80) en el mayor auge de hallazgos tanto en la cueva como en su entorno, cuando ambos colectivos denunciaron el avance de la cantera hacia este excepcional espacio.

El 5 de Septiembre de 1980 la ACDPS envío un informe a la Delegación Provincial de Cultura con los resultados de las citadas prospecciones y hallazgos conjuntos, con el único y urgente objetivo de iniciar la tramitación del expediente para declarar la cueva (al menos) Monumento de Interés Histórico-Artístico. Casi tres meses después desde su registro, se notificó a Solvay el cese de las voladuras en la zona de la cueva. "¡El Sistema funciona!" pensarían algunos. Nada más lejos de la realidad...la empresa realiza una voladura más en la primera quincena de Diciembre de 1980, algo que no destruye la cueva pero que si afecta al suelo de la cavidad más próximo a la cantera que se acercaba a su boca. El 20 de Enero de 1981 aparece una estrambótica noticia en el Diario Alerta (pagina 8) que reza lo siguiente: "Unos 700 millones (de pesetas) puede costar a Solvay si declaran Monumento Histórico-Artístico la cueva de la Pila, en Cuchia". Bajo este alarmista titular se hace mención a que el informe había sido elaborado por la Consejería Provincial de Bellas (totalmente falso, ya que fue entregado por la ACDPS) y concluía con un apartado que el periodista titulaba "La cueva prácticamente destruida" (también falso). Más adelante, en dicho apartado, comentaba que había tenido una entrevista con el Delegado de Cultura donde se afirmaba (también falso) "A renglón seguido le hicimos ver, porque el Delegado lo desconocía, que la cueva estaba prácticamente derrumbada y no ofrecía valor arqueológico alguno". Periodismo del bueno..como en pleno siglo XXI. Debido al escándalo que supuso, la Delegación de Cultura propuso una visita conjunta a finales de mes en la que participaban representantes de la citada Delegación, ingenieros de Solvay, miembros de la ACDPS y del Colectivo Negro Camargo y el por aquel entonces Director del Museo Provincial de Prehistoria de Santander (hoy MUPAC), Miguel Ángel García Guinea. En esa visita se certificó que la cueva se encontraba en perfecto estado aún.

En Septiembre de 1981, con las voladuras paralizadas y cuando todos esperaban la declaración de Monumento Histórico-Artístico, se publica una noticia no oficial en la prensa de Cantabria diciendo que el expediente de tramitación había sido archivado por la Subdirección de Arqueología y que por lo tanto Solvay podía seguir con la Cantera. ¿Cooooooomoooo?. A mi me recuerda al caso de Parking Blendium. Un mes más tarde, cuando se localizan manchas de pintura roja al final de la misma, se detecta en la misma visita que ya están perforando muy muy cerca para hacer una voladura. Entre los años 1983-1985, en condiciones ya difíciles, se realiza una intervención de urgencia dirigida por C. Gutiérrez Sáez y F. Bernaldo de Quirós antes de que se pierda absolutamente todo. A finales de la citada década, la cueva y su entorno ya habían desaparecido. Es curioso además, que la voladura de La Pila sería de las ultimas realizadas en ese frente de la cantera, hay testigos (y antiguos trabajadores de la cantera) que dicen que se voló "Por sus santos cojones, no porque hiciese falta". A partir de aquí, sacad vuestras propias conclusiones y sigamos absortos por ver donde construyen el MUPAC. Cantabria Infinita lo llaman..

2026 © RegioCantabrorum. Todos los derechos reservados. Términos y condiciones legales - Política de Cookies - Developed by